Première traversée de la Méditerranée

Nous étions en juillet et je n'avais en vue rien de sérieux. Le bilan de cette période se réduisit à une exhibition d'amateur à Commercy en l'honneur du président Poincaré, les parties de tourisme à Deauville et quelques vols d'entraînement à Villacoublay.

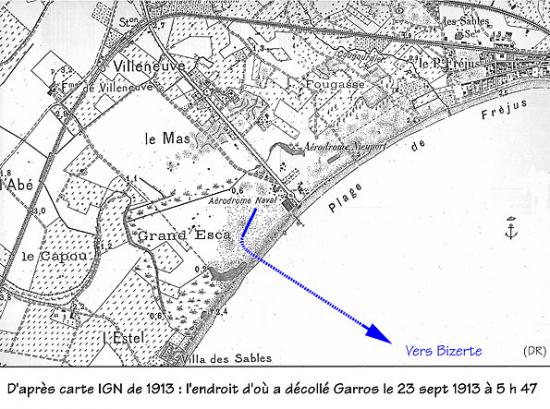

Pour sortir de cette inaction, j'étudiais quelques projets de voyage et me décidais pour un circuit méditerranéen en trois parties : la première était Paris-Tunis, avec relais à Fréjus Saint-Raphaël.

Je préparais pour cela deux appareils semblables, emportant chacun huit heures d'essence. Je tenais à passer la mer d'un trait et j'avais renoncé à l'hydravion, n'en connaissant pas un à cette époque, qui offrit le rayon d'action nécessaire. J'avais également renoncé aux convoyeurs, afin de partir librement, à mon heure, et d'éviter l'énervement contagieux de la galerie.

Quand mes appareils furent prêts, on expédia le plus soigné à Fréjus Saint-Raphaël. Je savais trouver au Centre d'aviation de la Marine un accueil sympathique. Jules s'y tint prêt à me recevoir d'un jour à l'autre, vers onze heures du matin, et à me remettre en selle aussitôt. Alors commença, à Paris, l'attente du temps propice. Je ne pouvais réussir mes 1 400 kilomètres que par un vent au moins neutre. Or, il souffla obstinément du sud pendant deux semaines.

Je me félicitais bien d'avoir gardé jusque-là un secret à peu près complet. Les retards m'avaient traîné jusqu'en septembre. Reims et Côme allaient avoir lieu, les journées raccourcissaient.

Il fallut réduire mon programme pour en finir, et comme on annonçait le beau temps en Méditerranée et que le vent du sud soufflait toujours à Paris, je pris un soir le rapide de la Côte d'Azur. J'arrivais à Fréjus Saint-Raphaël le 22 septembre vers midi. Le ciel était si bleu que je fus tenté de partir tout de suite. La crainte d'arriver dans l'obscurité me retint. Je passais le reste de la journée dans une sorte de recueillement. Je me rendais parfaitement compte du danger. En déduisant la traversée de la Sardaigne, j'allais passer cinq ou six heures en pleine mer. Là, en cas de panne, aucun espoir.

Au bord de cette Méditerranée familière, dans cette beauté ruisselante de lumière, où vivre est une volupté, c'était une impression étrange de penser que le lendemain peut-être j'allais disparaître.

Et pourquoi ? Par luxe, pour vivre une jolie aventure, quitte à en mourir...

Aucune hésitation ne me troubla. Par un dédoublement que j'ai éprouvé maintes fois, je me voyais suivre ma destinée. Ces dernières heures avaient un goût rare. Les officiers du Centre promirent de venir me chercher en auto, le lendemain à l'aube. Je me couchai tôt, sans sommeil. Il me semblait rêver. J'imaginais avec une lucidité particulière mes impressions du lendemain, au départ, en voyage, à l'arrivée ou... en cas d'accident. J'étais presque étonné de sentir comme tout cela serait simple. En décidant cet effort, j'avais pris un grand élan, et voici que j'arrivais sur l'obstacle porté, poussé par des forces inconnues et je me regardais passer, comme si c'était un autre.

Ces réflexions alternaient avec des visions où se résumait mon enfance. Enfin, je m'endormis.

Lorsque mon réveil sonna, il faisait encore nuit. Je me levais et m'apprêtais avec soin. Les moindres négligences : un linge ou une chaussure qui gêne ou qui protège mal, une collation insuffisante ou indigeste, sont autant de fissures par où se perdra... peut-être, la dernière parcelle d'énergie dont on aura besoin.

Au petit jour, les officiers m'emmenèrent. L'auto traversa Saint-Raphaël et roula vers le champ. En route, dans ce moment ingrat de l'engourdissement matinal, je pensais aux impressions du condamné que l'on mène à l'échafaud.

Le ciel promettait une belle journée. Les marins ouvrirent les portes du hangar. Ils aidèrent Jules à pousser, jusqu'au point de départ choisi, le petit monoplan net et reluisant. Je complétais mon habillement d'une combinaison imperméable. Tout avait été minutieusement préparé, il ne restait plus qu'à partir.

Ce fut simple comme je l'avais imaginé. Un adieu bref aux officiers, à une amie, puis la

voix traînarde de Jules prononça l'habituel :

- « Contact »

- « Voilà »

Au premier coup d'hélice, le moteur se mit à tourner souple et régulier. Je percevais son ronflement filtré par la laine de mes passe-montagnes. Un geste, on me lâche. L'appareil alourdi de huit heures de combustible roula longuement. Aussitôt décollé, je piquai au but, à la boussole, en manœuvrant pour monter graduellement. J'eus vite gagné quelques centaines de mètres.

Tout allait bien.

À demi retourné sur mon siège, je contemplai longuement la côte qui s'éloignait derrière moi.

L'Esterel mauve sombre émergeait d'une mer pâle et lisse, la Riviera s'étendait à perte de vue sous un voile de vapeur, léger et nuancé. Il y avait un relief saisissant et tout semblait figé, endormi en attendant que le soleil fit éclater ses fanfares de lumière.

C'était une de ces surprises féeriques que la nature réserve à nos âmes de terriens à peine affranchis de la terre, et ma sensibilité aiguisée la percevait intensément.

Petit à petit, le paysage, s'estompa, tandis que, dépassant les brumes, j'arrivai vers 1.000 m dans les régions limpides. Alors m'apparurent soudain les sommets de la Corse. Déjà... Il n'y avait guère plus de 20 minutes que j'étais en route. Ce point de repère supprimait toute difficulté de direction. J'avais un plan de route. Sous mes yeux, une carte à petite échelle suffisante en mer, indiquait la ligne droite, entre Saint Raphaël et Bizerte. Cette ligne était jalonnée de points figurant l'horaire prévu. Je portais deux montres : l'une marquant l'heure, l'autre, mise à midi au moment du départ, le temps de vol. Je devais passer sur Cagliari au bout de cinq heures, il me resterait trois heures d'essence pour les 225 derniers kilomètres, c'est-à-dire une marge de sécurité d'environ une heure sur trois. Je m'étais promis d'atterrir si j'arrivais sur Cagliari, avec plus d'une demi-heure de retard.

La première heure passa si heureuse que mes sensations, d'abord aiguës, s'adoucissaient. Tout me chantait confiance : le calme environnant, le bourdonnement égal du moteur, le glissement doux des ailes dans l'air frais.

Derrière moi, l'Esterel presque effacé marquait encore le point où me suivaient les vœux amis. À gauche, la Corse était si nette qu'elle en paraissait voisine.

Soudain, un éclatement sinistre de métal brisé, un ébranlement de tout l'appareil. Je me sens perdu. Cependant, le moteur continua à tourner avec un "cognement" régulier qui se répercutait dans mon corps. D'instinct, j'avais visé la terre, elle était à une heure de vol. Sur mon capot, une bosse s'était produite : la tôle était percée, il en sortait des gouttes d'huile noire que le vent me jetait à la figure. Évidemment, une pièce s'était détachée du moteur comment ne s'arrêtait-il pas ? Quelle anxiété dans les minutes qui suivirent. Mais les angoisses trop fortes s'atténuent vite. J'avais réduit au minimum l'allure du moteur. L'appareil semblait arrêté dans l'espace. Une heure s'écoula ainsi. J'arrivai enfin en vue d'Ajaccio. Il dépendait de moi de terminer l'aventure. Mais ç’aurait été lamentable.

- « Il tiendra bien quelques minutes encore, jusqu'à la Sardaigne. Là, j'aurai deux heures, au-dessus de terre, pour l'observer à l'aise... »

À Cagliari, un mécano m'attendait. Je repris la direction du sud.

Le voyage continua sans incident. Je m'habituais à cette terrible trépidation. En Sardaigne, je rencontrais des remous et un vent debout qui me retarda. Le ciel perdit sa pureté et des amas de nuages me forcèrent à descendre de 1.500 à 800 mètres environ.

Le temps passe. Voici Cagliari. Un poignant dilemme se pose vais-je atterrir ou continuer ? J'avais près d'une heure de retard, ma réserve d'essence était consommée. J'avais surtout ce moteur qui marchait depuis cinq heures avec une pièce en moins. Je cherchai sur le sol les signaux de mon mécanicien : le soleil aveuglait. Je ne vis rien. Du reste, je n'étais pas encore décidé. Atterrir, c'était mutiler cette traversée, abîmer un rêve. Je n'oublierai jamais ce moment d'hésitation. Une force mystérieuse plus forte que ma raison et que ma volonté m'entraîna vers la mer.

Dès lors, je m'acharnais à ne pas perdre une goutte d'essence, et à ne demander au moteur que le strict indispensable. Je pris de l'altitude par économie - en haut, on consomme moins. Je dépassais 3000 mètres. Au-dessous, l'air était sali de brouillasse, des nuages flottaient. La terre disparut. La mer même n'était plus visible que par taches. Au-dessus, le soleil éclatait, aveuglant, dans un ciel nu et je volais vers lui, comme une alouette. J'avais tant "réduit", que le moteur hésitait, bégayait, l'hélice tirait à peine, l'air se dérobait sous les ailes. Cependant, ma main revenait sans cesse au pointeau d'essence.

Nouvelle alerte, un clic de rupture d'une netteté lugubre en cette solitude. Mon cœur se contracte.

- « Plus que vingt litres, environ une heure de vol. Où est la terre ? Peut-être suis-je immobilisé par un vent contraire ? »

Rien n'indiquait mon déplacement. Je me brûlais les yeux à découvrir la côte à travers les nuages. Peine perdue. Je ne la reverrais qu'en y arrivant ou jamais. Ce niveau d'essence comptait, comme un sablier, les dernières minutes de l'épreuve. Quel serait le dénouement ? Tragique, radieux ? Plus que trente de ces minutes étranges, intoxicantes, pleines de lucidité intense, presque de bien-être.

Je me voyais et je remarquais aussi des détails futiles, par exemple, sur la mer des bouillonnements d'écume où il me semblait distinguer les plongeons ondulés de milliers de marsouins et je pensais : Cela vaudra toujours mieux que des requins. Plus que vingt minutes. Je calculai pour la dixième fois peut-être ce qui devait rester dans mon réservoir. Le calcul confirmait invariablement le chiffre du niveau, je l'avais gradué moi-même à Villacoublay.

Trois torpilleurs. Sauvé… Sauvé... Cette certitude soudaine me jaillit au cerveau, m'inonda de chaleur. Ce n'étaient que trois points noirs, informes, à peine entrevus, mais je les avais devinés, reconnus instantanément. Ils venaient à nia rencontre, ils m'annonçaient la victoire et toute la vie reconquise.

Je coupais l'allumage et plongeais en spirale dans les nuages. Les torpilleurs grossirent. Ils avançaient de front, à toute vapeur vers Cagliari, et ne me voyaient pas. Je n'étais plus qu'à 300 mètres. Ils s'arrêtèrent enfin. Tandis qu'ils faisaient demi-tour, je m'efforçais de remettre mon moteur en marche. Ce fut pénible. J'échappais de justesse à un bain ridicule et repris, poursuivi par mes trois convoyeurs, la route de Bizerte que leurs sillages avaient tracée sur l'eau.

La côte d'Afrique apparut aussitôt, grise, basse. Je l'atteignis en dix minutes, à l'ouest de Bizerte. Il était temps. Cinq litres d'essence seulement me restaient. J'atterris sur le champ de manœuvre où personne ne m'attendait. Au milieu du terrain, sous le soleil ardent, je me trouvais seul, dans le silence, l'immobilité, la paix. Cet instant de recueillement... comme il terminait bien les heures que je venais de vivre

Le premier homme que je vis, fut un soldat en bourgeron. il s'approcha sans hâte, m'observa curieusement. Puis, s'enhardissant :

- « Vous venez de loin ? »

- « De France »

Il sourit d'un air perplexe et ne dit plus rien.

Un examen superficiel me révéla deux avaries. À la tête d'un cylindre manquaient un ressort de rappel et son support. La force centrifuge avait suffi au fonctionnement de la soupape. Mais la masse en rotation s'était trouvée déséquilibrée et la trépidation aurait pu entraîner d'autres ruptures. Déjà, après Cagliari, un axe de culbuteur s'était fendu en long une moitié de la pièce avait sauté, l'autre s'était coincée à sa place. Mon salut n'avait tenu qu'à l'adhérence de ce bout de fer.

C'est à Tunis que je m'étais promis d'arriver. Mais l'arsenal de Bizerte dut fabriquer entièrement les trois pièces nécessaires. On m'offrit le champagne au mess des officiers.

Les réparations furent terminées au coucher du soleil. Je repartis alors. La nuit me surprit, car les crépuscules sont courts en Afrique. Je cherchais en vain ma route et finis par me poser à la lueur de brasiers que les Arabes allument en plein champ. Je passais la nuit au petit poste de Protville. C'est là, vers dix heures, que je reçus le premier télégramme, celui que m'adressa le Président de notre Conseil des ministres.

« Président du Conseil, ministre de l'Instruction publique, à R. Garros, aviateur, Tunis. Je suis heureux de vous adresser mes félicitations pour l'exploit audacieux et magnifique que vous avez accompli : il honore à la fois votre courage personnel et l'aviation française. »

À minuit, on me réveilla, les aviateurs militaires de Tunis venaient en auto m'offrir du secours. Je confiai à leurs mécanos mon moteur que les remontages hâtifs de Bizerte avaient déréglé.

Le lendemain, j'achevais de bonne heure les quelques kilomètres qui me séparaient de Tunis. J'atterris a Kassar-Saïd vers six heures du matin. On ne m'y attendait pas. Mon Gnome semblait à bout de souffle. Je renonçais à la suite de mes projets. Deux heures plus tard, je voguais vers Marseille, à bord du Manouba avec mon avion démonté.

Roland GARROS

Ce texte est extrait des "Mémoires de Roland Garros" de son ami Jacques Quellennec.

Date de dernière mise à jour : 21/04/2020

Ajouter un commentaire