Lâchez tout !

Base Aéronavale de Rochefort, aux environs de 1935.

Les mines de la guerre d'Espagne

Je participai avec ma V-12 à un grand exercice de débarquement comme on a toujours su les inventer. Une force ennemie "venant du large" (heureusement) devait mettre à terre des éléments de combat sur la côte ouest d'Oléron. La défense était très maigre, aussi l'idée vint-elle d'utiliser la V-12 pour faire une surveillance de 5 ou 6 h au large afin de signaler les torpilleurs constituant la force de débarquement.

Au fond, on n'y croyait pas. C'est bien en souriant qu'on me mit à la disposition de "la Terre". Il paraissait évident que la veille des bateaux me découvrirait rapidement et qu'ils me descendraient en moins de deux.

Il faisait une nuit très peu homogène. La mer était assez belle mais noire dans presque tous les azimuts et le ciel était encombré d'une couche basse et peu épaisse de stratocu. Une lune déclinante devait apporter quelque lueur d'espoir dans l'un et l'autre camp.

Je partis donc et me collai juste dans les nuages, ma nacelle émergeant seule dans les creux. Cela me suffisait bien. Je gagnai Rochebrune pour recaler ma navigation, confirmai mon point avec Soubise gonio et j'attendis, accoudé au balcon tribord.

À 3 h15 du matin, j'aperçus trois vagues silhouettes tramant un ruban d'argent terni sur la mer sombre. Je restai sur place. La ligne de file passa à un mille de moi et je maintins ma position à un nautique ou deux sur son arrière. Les bateaux étaient bien tranquilles. Moi aussi. Nous ne pensions pas alors au radar, sans quoi je n'eusse point été si optimiste.

Je tendis un message à Humeau :

- « Groupe de débarquement, trois torpilleurs 46-05 Nord, 01-55 Ouest, à 3 h. 40 route au sud, vitesse 15 nœuds. »

Je surveillais avec une certaine malice les mouvements de mes victimes. Je signalai à 4 h 15 leur changement de route vers l'est et à 4 h 25 leur dislocation. Ma foi, comme je ne pouvais pas tous les suivre en même temps, je cafardai rapidement les deux du sud, donnant route et vitesse, puis je revins sur celui du nord en ayant soin de rester collé aux nuages.

Je fis deux fois ce manège et je sus exactement que le débarquement se ferait autour de la Cotinière avec une diversion au nord de l'île. Là-dessus, on me signala un Finex particularisé et je rentrai tout content à Rochefort.

Vers 10 h du matin, je voulus savoir le fin mot de la bagarre et j'appris que le débarquement avait réussi.

- « Alors, qu'est-ce qu'ils fichaient, les biffins de la défense ? Ils savaient où il fallait aller ? »

- « Non. »

- « C'est fort ! »

- « Non, ce n'est pas fort. On ne leur a pas transmis vos renseignements. »

- « Ah ! »

- « Vous n'y pensez pas ! Cela aurait changé tout le thème de l'exercice. »

De ce jour, je compris, d'abord qu'il ne faut jamais contrarier les thèmes d'exercices, ensuite qu'on ne croyait pas à l'exactitude de ma navigation, donc à l'utilité de mes renseignements.

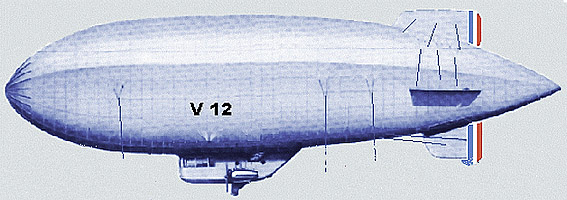

Le Zodiac V-12 (Site Aéronavale et porte-avions)

Là-dessus, je passai à des affaires différentes.

En effet, dans la péninsule Ibérique, se déroulait un autre exercice très dangereux et à grande échelle dont le Finex n'en finissait pas de se déclencher. Nous suivions cela de loin dans la presse, où les échos de la guerre d'Espagne épousaient le flux et le reflux des courants journalistiques et des besoins d'information du grand public.

Mais il n'y avait pas que ces courants. D'autres, plus réels, arrachaient aux côtes de Biscaye des témoins de la guerre, des mines.

Les navigateurs n'ont jamais aimé ce genre de marmite, qu'elle soit sphérique ou de toute autre forme. Il y a bien une convention internationale qui réglemente leur fabrication. Il est même précisé que si elles rompent leur orin et viennent en surface, un dispositif automatique doit les désarmer.

Mais les navigateurs, qui sont des scientifiques, n'ont guère confiance pour cela dans la science des artificiers. Ils regardent toujours les mines dérivantes avec un air de suspicion très marqué. Ils ne les croient pas forcément douces et innocentes comme des agneaux, et ils en ont une frousse épouvantable.

Ils ont quelques raisons de se comporter ainsi.

Donc, le 11 février, je fus convoqué chez le commandant :

- « Appareillez le plus tôt possible pour rechercher et détruire une mine qu'un pêcheur a rencontrée dans le Pertuis d'Antioche. »

Muni de l'heure, du point de découverte, de l'heure-marée, du courant, je traçai sur ma carte une ellipse à l'intérieur de laquelle je pensais avoir des chances de retrouver l'objet. Dès que je fus en l'air, je pointais la V-12 sur Antioche et fis route à 1.800 t/mn. On ne sait jamais, à 5 mn près on peut sauver un bateau.

Sur Antioche il faisait très beau. Mer plate, gris pâle. Une chance. Et je me mis à rechercher avec méthode dans mon secteur, décrivant des allers et retours entre Oléron et Ré, décalant mes routes d'un quart de mille à chaque fois, ratissant la mer, à 150 m d'altitude.

Nous cherchions tous, les yeux hors de la tête, le cou tendu, les jumelles en quête. Pour une fois que nous travaillions en vraie grandeur. J'avais fait parer la mitrailleuse arrière pour un éventuel carton sur la mine. En éloignement, bien sûr.

Nous cherchions depuis 2 h et nous commencions à nous lasser lorsqu'en faisant tête sur Ars-en-Ré, nous remarquâmes une certaine animation sur la plage. Je fis route sur ce point, saisissant cette diversion pour nous reposer un peu avant de reprendre le travail.

Il y avait un petit bachot de pêche échoué sur le sable. Des gens accouraient de la lande proche.

Nous fûmes bientôt au-dessus des pêcheurs. Une demi-douzaine qui regardaient le large faisaient des gestes et s'agitaient beaucoup. Je décrivis un cercle à droite et je passai à 200 m du rivage.

- « Grand Dieu ! La mine ! Armez la mitrailleuse arrière. Repérez-la bien lorsqu'on sera à la verticale et ne la quittez pas des yeux. Je mets à 1.700 tours. Ne tirez pas avant mon ordre ! »

Je repassai à la verticale et mis le cap au sud-est.

Un coup d'œil à gauche.

- « Bande d'idiots ! »

Je venais d'apercevoir, à 50 m, le bachot armé par quatre pêcheurs qui se dirigeait à l'aviron droit vers la mine !

Je vins au-dessus d'eux à 30 m, au ralenti :

- « Foutez le camp ! Éloignez-vous ! »

Ils levèrent la tête, firent un signe de la main, puis reprirent leurs avirons.

- « Allez-vous vous écarter, bon Dieu ! »

Ils ne levèrent même pas le nez. Je les suivais à 20 m.

- « Merci, me cria le patron, on la voit. »

- « Imbécile, vous allez vous faire sauter la gueule ! »

- « T'en fais pas ! »

Ils accostaient la sphère dont trois magnifiques antennes se prélassaient au soleil. Je tirai sur les manettes des gaz.

- « Droit devant ! »

Je filai à toute allure, en regardant le bachot, les pêcheurs et leur mine. Ce n'était plus la mienne. J'étais bien certain de les voir disparaître dans un éclair et une gerbe d'écume. Je ne pouvais plus rien pour eux.

Je restai à bonne distance, observant à la jumelle et Humeau pompait un message :

- « Mine en surface devant Ars-en-Ré. Pêcheurs la remorquent à terre. »

J'aurais pu ajouter :

- « Malgré mes avertissements, vont se faire sauter la figure. »

Ils avaient passé un filin autour du flotteur et souquaient vers la plage, remorquant leur engin. Cela n'avait pas sauté, mais c'était une chance. Sûrement au contact du rivage, la catastrophe allait se produire. Ce serait un beau gâchis avec une vingtaine de spectateurs !

Ils arrivaient. Le bachot s'échoua. Les hommes prirent terre, tenant leur filin. Et ils commencèrent à haler. Ils furent bientôt une douzaine à haler, une douzaine de condamnés inconscients.

La mine parut sur le sable, sphérique, luisante, les antennes sur l'arrière, une à toucher le sol.

Nous étions à mi-marée. Ils avaient entrepris de la tirer plus haut que la laisse de haute mer. Elle y arriva. Ils l'entourèrent comme des gosses se groupent autour d'un jouet nouveau. J'aurais eu tort d'ajouter : « vont se faire sauter... » car rien ne sauta.

Ils avaient gagné la prime promise pour tout engin repêché. L'Inscription Maritime n'avait plus qu'à s'exécuter.

Je rentrai à Rochefort un peu déçu. Non que j'eusse le moindre regret de n'avoir pas fait sauter moi-même la mine, mais je pensais que ces hommes avaient estimé leur peau vraiment pas bien cher, et cela ne les revalorisait pas.

De ce jour, une certaine excitation régna dans les milieux maritimes. On déclencha des patrouilles d'avions, mais les avions allaient trop vite pour ce genre de recherches et ne tenaient pas l'air bien longtemps. Je restais bientôt seul à explorer les parages en quête des mines signalées un peu partout.

Elles étaient farceuses, jouant avec courants et marées, utilisant au mieux le bras du grand fleuve marin du golfe de Gascogne qui porte au nord en longeant la côte très exactement et dessert tous les estuaires. Elles profitaient d'occasions originales pour se montrer dans tous les pertuis des environs, on en signala dans le Pont d'Yeu, devant la Loire, et je caressai bientôt l'espoir de faire transporter mon mât vers les Sables d'Olonne, voire du côté de Vannes pour organiser un campement, mais on ne prit pas mes projets en considération.

D'ailleurs, au nord des Baleines, les mines disparaissaient toujours bien gentiment.

Plus sérieuse était la situation vers la Gironde. Deux mines furent signalées par des chalutiers et des pêcheurs rentrant au Verdon. Cela fit du bruit au point que les bateaux des grandes lignes envisagèrent de ne plus entrer en Gironde. Il fallait faire quelque chose.

Il y avait bien les hydravions d'Hourtin qui venaient pirouetter autour des ponts-promenades, mais cela ne distrayait même plus les passagers, et ne donnait nulle confiance aux commandants.

En février et mars je fus envoyé quotidiennement à la recherche des mines et, pour modifier l'attitude peu confiante des bâtiments de commerce à l'égard de la Gironde, on me vit bientôt régulièrement entre La Coubre, Cordouan, Le Verdon, Royan. La présence de la V-12 ramena le calme en effet,

Le 10 mars, je reçus l'ordre de faire une escorte particulière. On me confiait la mission de ramener le Massilia jusqu'à Blaye.

Je partis donc de grand matin pour trouver mon Massilia avec ses trois tuyaux et sa masse imposante, bien au large de Cordouan. Puis, je me plaçai sur son avant et commençai mon métier de chien de garde, explorant à 100 m d'altitude un éventail de 45° de part et d'autre de la route. Au bout de 2 h, le Massilia était suffisamment enfoncé dans l'estuaire, on apercevait Blaye, il n'y avait plus rien à craindre.

Je fis plusieurs passages à hauteur des ponts, et me plaçant en route parallèle au grand bateau, à 20 m bâbord à lui, je restai quelques minutes à même vitesse. Cela déchaîna une agitation extraordinaire à bord. Tous les passagers et surtout les passagères, jouèrent du mouchoir, de l'écharpe, du chapeau. Nous étions au balcon. Je remontai jusqu'à la passerelle, fis un grand geste d'adieu au personnel de quart, l'officier et le commandant nous répondirent amicalement. L'officier de quart emboucha un porte-voix et nous remercia. Puis je mis un peu de moteur et virai à gauche, m'éloignant vers la Coubre.

Ce fut ma dernière mission en Gironde pour les mines. Il parut que le danger était passé. Je n'en avais pas trouvé beaucoup, 3 ou 4 dont 1 entre Aix et Oléron.

Mais l'intérêt se réveilla pour les armes sous-marines lorsqu'on apprit qu'une torpille automobile avait trouvé le joint pour franchir la barre d'Arcachon et se promenait à l'intérieur du bassin sans plus de souci. Personne ne voulait plus naviguer dans le fameux bassin.

Je ne sais pourquoi je ne fus pas envoyé à la rescousse.

Ce fut le Cèdre, porte-captif robuste, qui fut dirigé vers les lieux de pêche. Il vint embarquer au slip de la base, son BD (Ballon captif dilatable) au bout de son câble et descendit la Charente majestueusement. Il ne faisait guère beau, Lorsqu'il fut en mer, cela se gâta tout à fait et, à la tombée de la nuit, on ne put faire la relève des observateurs qui étaient dans le "panier". Ils y restèrent donc la nuit, puis tout le jour suivant.

Lorsqu'on put, en utilisant toutes les astuces des cartahuts (filin utilisé sur les navires pour manœuvrer des charges lourdes) et des ceintures de pompier, les hisser lors de la nacelle et les affaler sur le pont, ils étaient liquéfiés, vidés, abrutis et malades depuis si longtemps qu'ils ne se souvenaient pas avoir jamais vécu dans un monde moins désagréable.

Après une traversée épique, par une mer déchaînée, le Cèdre entra enfin à Arcachon, franchit la barre, et arriva juste pour débarquer et camper son ballon à moitié vide déjà de son gaz vital, mou, flasque, pochant aux rafales, minable et inutile.

Il fallut attendre qu'il fasse moins mauvais pour retaper la "peau de vache", lui rendre à grand renfort de tubes d'hydrogène, fermeté et vigueur.

Lorsqu'elle put s'élever à nouveau au-dessus du Cèdre, l'ensemble se propulsa gravement vers le bassin et le soir même la torpille, docile, était découverte, les artificiers venus tout exprès de Rochefort l'avaient mise à terre, avaient dévissé la pointe percutante et un spécialiste examinait l'engin.

Je n'étais pas de cette mission. Elle me fut racontée. Mais l'aventure des malheureux bloqués dans leur nacelle était déjà connue avant leur retour à Rochefort. Les bonnes nouvelles vont vite.

Il est curieux de constater, à la lumière de ces interventions de protection, combien la présence d'un aérostat ou d'un dirigeable rassure les marins de surface. C'est un thème connu, usé, mais on pouvait le penser hors de saison en 39-40. Pourtant il s'est révélé toujours valable de 43 à 45 puisque les Américains firent un large appel au Blimp pour protéger leurs convois sur leurs côtes. Mais ceci est une autre histoire.

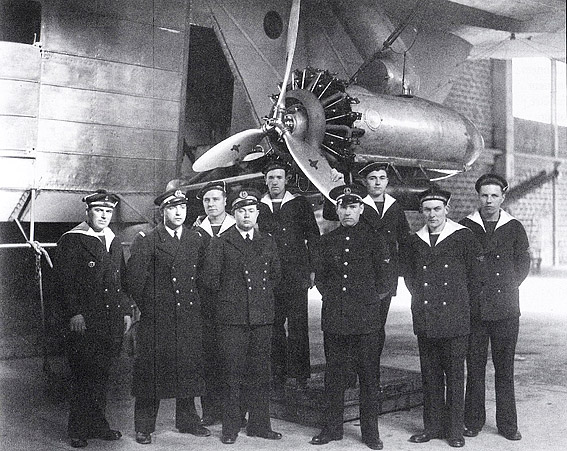

L'équipage du V-12 (Coll. de Brossard)

QM Torillec, EV1 Marcelloni, EV1 de Brossard, Mt Clerc, QM Garnier et QM Dupont

Ravitaillement en vol

Cela commença fin juin 37, le 29 exactement, et ne dura malheureusement pas au-delà du 7 juillet. J'avais reçu un ordre plaisant. Il s'agissait de repérer avec précision sur la carte, en fonction des heures-marée, les pêcheurs de langouste dans le Pont d'Yeu.

Cette mission délicate était justifiée par le souci du Département de se renseigner très exactement sur l'intensité de l'extraction des langoustes des fonds marins à un endroit où la Marine avait l'intention de mouiller une vieille carcasse de croiseur cuirassé condamné afin de servir de but pour des tirs réels.

Cela faisait déjà du bruit avant celui des canons et les syndicats des pêcheurs avaient élevé des protestations. Ils avançaient notamment que ces parages étaient effectivement des fonds à langoustes et que les tirs les empêcheraient de poursuivre paisiblement leur métier.

Toutes les contestations étaient possibles. On voulut en avoir le cœur net et je fus envoyé avec ma V-12 pour enquêter sur les lieux de pêche.

Cela me réjouissait beaucoup. Je partais tous les jours à 7 h pour me trouver dans le Pont d'Yeu à 9 h. De cette manière je poursuivais mon enquête en me décalant régulièrement sur les heures de la marée.

Le premier jour, je fis une sortie classique, par très beau temps, passant droit au 320 dans le pertuis d'Antioche, laissant derrière moi les Baleines et son Baleineau. Nous longeâmes la côte jaune de la Vendée, passâmes sur la maison de Clemenceau, à Saint-Vincent-sur-Jard et nous fîmes route en plein milieu du Pont d'Yeu.

Nous allions d'une barcasse à l'autre à 20 m d'altitude et je demandais aux patrons des bateaux :

- « Ça marche ? »

- « Oui, oui, ça va. »

- « Langoustes ? »

- « Pas beaucoup. »

Je faisais un point par trois relèvements, notais l'heure et écrivais : langoustes.

En 2 h de ce manège, j'eus épuisé les ressources du Pont d'Yeu en fait de langoustiers et les pêcheurs s'amusaient beaucoup à nous voir stopper face au vent au-dessus de chaque bateau, pour engager la conversation.

Puis je rentrai au bercail faire mon rapport. 6 h 10 de vol. Tourisme splendide.

Le lendemain, je fis à nouveau pareille mission. Je retrouvai les mêmes pêcheurs ou leurs frères. Les gars s'étaient enhardis. La conversation ne ressemblait plus à un arraisonnement de ma part ; nous commencions des relations de sympathie.

- « Ça marche ? Langouste ? »

- « C'est mieux qu'hier. »

- « Au revoir. »

- « Partez pas si vite... Vous n'auriez pas un kil de rouge ? »

Ils nous montrèrent un litre vide. C'était peut-être une plaisanterie, mais nous avions prévu le coup. Déjà hier, un patron nous avait « invités à en vider une ».

Par la trappe arrière de la nacelle, descendit un litre de vin au bout d'un filin d'une vingtaine de mètres. Il se stabilisa juste au-dessus de la chambre du bateau. Les pêcheurs ne s'attendaient pas à une si rapide réponse. Ils se mirent à brailler de satisfaction et une magnifique langouste fut ficelée à la place du litre. On passa au suivant pendant que les pêcheurs nous bénissaient et faisaient un sort au cambusard.

Nous rentrâmes depuis ce jour avec quelques langoustes à bord à chaque opération. Il fallait en refuser. Hélas, ces pêches miraculeuses cessèrent lorsqu'on se déclara en haut lieu assez informé.

Ma dernière mission, le 7 juillet, dura 8 h 30 et elle fut en tout point sans histoire, sauf l'ascension des dites langoustes.

Nous poussâmes jusqu'à Noirmoutier. Il faisait un temps splendide. La mer était à peine ridée, blanc d'argent à l'horizon, gris tendre en dessous, le ciel bleu pâle. J'étais habitué depuis longtemps aux couleurs magnifiques de certains fonds survolés à basse altitude, mais je dois avouer que ce jour-là, Noirmoutier surpassa toutes les beautés que j'avais admirées jusqu'alors.

Cela commença devant Fromentine par des teintes jaune tendre de sable fuyant virant au vert pâle et à l'émeraude. En remontant la côte Est par La Fosse, nous survolions à 20 m des incrustations de turquoise enchâssées dans un fond violet cru de roches nues, assombri par endroits par les algues sur les mattes.

De la fenêtre tribord je passais au sabord de gauche pour vérifier si ce n'était pas plus joli, plus fascinant. La côte proche commençait par les roches luisantes et se continuait par un jaune chaud. L'île était belle.

Après avoir doublé la ville de Noirmoutier, suivi toutes les criques, nous tournâmes le phare, la pointe des Charniers, la pointe de la Gardette et on redescendit par l'ouest : Guérande, l'Étrier de l'Arceau, la Verdonnerie, la pointe de la Loire, puis l'anse de la Guérinière, basse et sablonneuse, jusqu'à la pointe de la Fosse, et l'ombre de la V-12 caressa la côte, passant des champs jaunes à l'eau verte. Deux heures après, nous sautions les méandres limoneux de la Charente pour rentrer dans notre boîte. Je rêve encore de cette sortie.

Juillet passa sans histoire.

Cependant, des bruits curieux de condamnation me parvenaient. Condamnation, cela sonne mal, surtout s'adressant à un aéronef en pleine santé. On pense à une exécution. Je balayais ces rumeurs désagréables et je continuais de photographier mes manomètres aux diverses vitesses. Je marchais presque toujours près de la vitesse maxima. Je ne perdais pas mon temps : nous faisions du bombardement à la pointe nord de l'île d'Aix ou sur but mouillé par le Cèdre, on tirait à la mitrailleuse, et je ne me servais pour manœuvrer au sol que de mon mât mobile qui fonctionnait à merveille.

Au matin du 1er septembre, je pris l'air avec des élèves pour un entraînement à la navigation. Il y avait une couche nuageuse basse d'un beau gris. À 70 m nous touchions le plafond. Je laissai la V-12 entrer dans le coton, en montée sur les barres et à 110 m le nuage s'éclaircit, devint lumineux à faire mal aux yeux. D'un coup nous passâmes dans le ciel bleu.

Je fis donner un cap pour passer sur Vert-Bois, petit village de la côte ouest d'Oléron, en pleine forêt de pins. J'y avais passé quelques jours de vacances et j'avais promis au propriétaire de l'auberge de venir le voir en dirigeable. Il m'avait, de son côté, assuré dans ce cas de me régaler d'un repas bien soigné. Au fond, il ne croyait peut-être pas que je pourrais en prendre livraison.

C'est vers ce rendez-vous que je faisais diriger ma V-12.

Je suivais d'un œil de professeur l'estime de l'élève, je lui faisais vérifier sur le navigraphe l'enregistrement de ses dérives, son point du vent lorsque nous avions quitté la terre de vue et je fis préciser l'heure d'arrivée au-dessus de Vert-Bois.

Pendant ce temps nous faisions route régulièrement, stabilisés sur la couche d'inversion, la nacelle à raboter les rouleaux blancs des nuages.

- « Nous arriverons à 9 h 12, commandant. »

- « Bien. À 9 h 12, nous ferons un pesage. Nous verrons si vous avez raison. »

À l'heure exacte, je commandai « Pesage » et je réduisis les moteurs, m'orientai face au léger vent de secteur sud-ouest. Dans le calme, je réglai la descente à 1/4 de mètre/seconde en jouant de la soupape et du ventilateur.

La carène s'enveloppa de gris. Le pilote d'altitude m'annonçait le vario et l'altimètre. Il ventilait de temps à autre pour tenir la pression dans l'enveloppe. Rien des bruits de la campagne ne nous parvenait. A 9 h, l'île d'Oléron, pays béni, dormait encore.

Nous guettions le sol. Le coton des nuages s'obscurcissait. D'un coup il s'effilocha et, dans une grisaille humide, apparut un coin de forêt.

Encore 10 m, 40 sec, et l'île se montra dans sa rosée nocturne prolongée par les nuages bas. Elle était vert sombre et vert pâle, frangée d'eau grise à trois orles d'écume à l'ouest. L'île était belle, paresseuse et tout endormie. Vert-Bois était à 1.000 m derrière nous, au nord-est, l'auberge de la Forêt à quelques centaines de mètres dans les pins. L'élève avait bien travaillé. Il n'en revenait pas lui-même d'ailleurs.

Je descendis à 30 m. Mettant les moteurs à 1.300 t/mn je m'approchai des bâtiments de l'auberge et tournai autour. Les volets étaient clos, les pensionnaires occupaient bien leurs vacances.

Tout de même, une fenêtre s'ouvrit. Une tête mal vissée apparut, puis rentra aussitôt. J'estimai que tous devaient se réveiller aussi. Stoppant face au vent au-dessus de la cour, je donnai plusieurs coups de klaxon impératifs.

Cela provoqua la sortie du cuisinier, lequel ayant levé le nez, rentra vite annoncer la nouvelle de notre apparition au patron qui arriva enfin, juste pour recevoir un message lesté qui rappelait brièvement, mais très clairement, le but de ma visite.

- « Préparez repas pour 7. Tripes si possible. Je repasserai à midi. Tenez prêt panier au milieu du pré, comme convenu. Merci. »

Je fis un signe d'amitié puis, mettant à 1.500 t/mn, je remontai dans les nuages, route au 270, pour replonger mon élève dans son travail de navigation.

Pendant 3 h, nous naviguâmes sur les nuages, et à midi, l'épreuve se terminait. Elle aboutit en effet, mais sur mer, à 3 km dans le sud-ouest de l'auberge que l'on ne voulut pas rallier à vue. Je fis remonter dans les nuages et on fit un pesage pour "faire surface" au bon endroit. Ce fut très réussi.

Quand la nacelle se dégagea des nuages nous vîmes le pré et au milieu, un panier dodu posé sur un drap blanc, le patron auprès, le nez en l'air. Il agita les bras en voyant apparaître lentement les 50 m de ma carène grise. Les pensionnaires au complet étaient en bordure du pré ainsi que bon nombre de paysans, deux gendarmes et le garde-champêtre, képi et plaque. Manquait le facteur.

Tout ce monde se mit à crier en même temps.

Je vins doucement au-dessus du drap blanc et, à 20 m, je fis larguer la corde.

- « Amarrez bien, dis-je au patron. »

Je ne tenais pas à perdre un panier aussi prometteur. Il amarra très bien. Je me tenais au moteur vent de bout. Les arbres qui entouraient le pré avaient bien 15 m. J'étais juste au-dessus.

- « Attention, patron, je vais délester. »

- « Embraquez » dis-je à Humeau, qui était accroupi à l'arrière.

Dès que le panier pesa, le ballon amorça une descente. Je tirai sur la commande de ballast et larguai 50 litres, mais cela n'était pas suffisant pour annuler la descente. Par inertie on s'enfonçait lentement. Je dus mettre brutalement les gaz et nous passâmes à toucher la cime des pins. Derrière, le panier se balançait, mais Humeau lui évita un contact trop rude avec la forêt en embraquant rapidement.

- « Ça sentait le sapin » dit quelqu'un

- « Ce n'est pas drôle. »

Je revins sur le pré, à 30 m, pour remercier, mais je constatai qu'une partie des spectateurs nous adressait des gestes peu amicaux. Il s'agissait de ceux qui avaient reçu mes 50 l d'eau sur le dos.

Je remontai sans plus de discussion dans mes nuages. Installé sur la couche d'inversion, je fis annoncer le premier service pendant que mon élève devait nous conduire sur Rochebonne.

Le patron de l'auberge de la Forêt n'avait pas failli à son engagement. Il y avait un cocktail blanc apte à ouvrir tous les appétits, et s'il n'y avait pas de tripes, ce n'était pas le jour, on n'y perdit pas. Le champagne acheva de nous plonger dans l'euphorie.

À 14 h, nous étions en dessous des nuages, route sur Rochefort.

À 14 h 30, j'étais face au vent, à 50 m du mât. Brise d'ouest très faible. J'étais donc obligé de couper mes moteurs très tôt.

- « Coupez tribord » dis-je

Rien ne se passa. Le mât approchait.

- « Coupez les deux bords ! » Rien.

- « Coupez, bon Dieu ! »

Mais rien ne se produisit encore. Je donnai au dernier moment un coup de moteur à gauche.

- « À gauche toute, à monter en vitesse »

Je refis un tour, ayant évité de justesse le mât. Heureusement, je n'avais pas largué le guiderope.

Je regardai vers l'arrière. Le mécanicien était assis sur son tabouret, le regard fixe. Je manifestai mon mécontentement. Il sourit.

- « Jamais bu de vin blanc aussi traître, dit-il. »

- « Pensez plutôt à vos moteurs. »

Je me méfiais pour la seconde présentation, aussi tout se passa sans histoire. L'amarrage se fit en un temps record et nous rentrâmes au hangar bien tranquillement.

Rochefort - Béthune, 7 heures en ballon libre

Je me vis attribuer encore un ballon libre dans une série de trois, deux 1.200 m3 et un 750. Mais le temps avait changé. Cette fois, il n'y avait pas de doute que l’on aille à l'intérieur des terres. Et pourtant, la fantaisie des pilotes alliée à la science de la météo peuvent bien des choses,

C'était encore de la savane de l'Astra que nous allions partir.

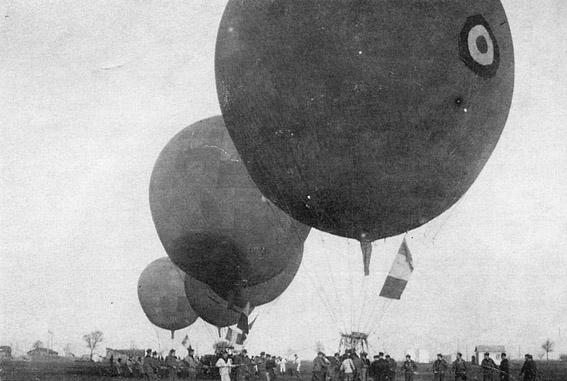

Les trois mappemondes, deux jaunes et une verte, étaient retenues par les équipes à une vingtaine de mètres de distance l'une de l'autre et elles oscillaient dans une brise déjà ferme de sud-sud-ouest.

Lâcher de ballons libres à Rochefort

Les trois équipages étaient dans les paniers. En attendant la météo, nous arrimions nos affaires. Le premier 1.200 était piloté par un lieutenant de vaisseau, il avait avec lui quatre élèves, aspirants et quartiers-maîtres. Le 750 vert était revenu à Macelloni qui avait deux élèves avec lui. Moi, dans mon 1.200, j'emmenais en instruction mes camarades Joseph Roux et Lassalle, ainsi que deux quartiers-maîtres.

Je commençais à m'inquiéter car le vent avait tendance à forcer, le pavillon tricolore amarré aux suspentes supérieures claquait. Or les consignes de sécurité interdisaient les départs lorsque le vent au sol était supérieur à 6 ms et s'il dépassait 15 ms jusqu'à 2.000 m.

Je voyais avec inquiétude les fracto-stratus épars vers 1.000 m défiler, défiler vers le nord-est.

Enfin, le planton de la météo arriva à bicyclette. On lui arracha les feuilles de sondage. Limite ! Les forces de vent étaient à la limite permise ! Il était 9 h.

On pesa les trois ballons, puis l'officier de garde commanda un « lâchez tout » simultané.

J'avais juste délesté pour monter à 50 m. Les trois balles s'élevèrent doucement, après avoir traîné un peu les nacelles dans l'herbe. Deux des ballons s'étaient cognés en l'air, et demeuraient jumelés, moi, je réglais mon départ pour monter le plus doucement possible.

Nous étions à peine à 20 m que nous aperçûmes un planton cycliste qui pédalait avec furie sur la route nord.

Arrivé près de l'officier de garde, il livra son message et aussitôt ledit officier se mit à gesticuler dans notre direction, brandissant son papier. Il criait. Je crus comprendre « aggravation » Mais délibérément, je gardais les yeux rivés à mon altimètre que je tapotais pour que l'aiguille ne se bloquât pas. Je ne voulais pas comprendre et les pilotes des deux autres ballons firent de même, de crainte de s'entendre intimer l'ordre d'atterrir sur-le-champ.

Va donc rappeler un pilote de ballon libre qui commence une ascension ! À d'autres ! Il y a des moments où l'on bénit l'absence de poste radio.

J'avais une carte de situation générale isobarique en poche. J'étais officier météo et je me préparais toujours des protections spéciales, non par égoïsme, mais pour mon entraînement. Je dépliai ma carte et vérifiai que la dépression qui régnait dans le golfe de Gascogne n'était pas terrible. Un creux de 1.005 mb. Rien. Le gradient isobarique pouvait bien donner des vents de sud-sud-ouest jusqu'à 10 ou 15 ms, mais pas une tempête. À moins que ce papier du planton ?

Mais je gardai mes réflexions pour moi et concentrai mon attention sur la réalisation d'une montée très lente, économique en lest, qui me permît de durer le plus possible et de faire un trajet intéressant.

Le vent nous poussa d'abord route au nord. Puis, une demi-heure après le décollage, nous fûmes pris sous une couche continue de strato-cumulus bas, vers 400 à 500 m, avec des rouleaux sombres. Notre navigation suivie sur la carte, nous donna une vitesse de l'ordre de 50 km/h dans le dernier quart.

Lorsque Roux m'annonça cela, je dressai l'oreille, très attentif. En effet, en bas. le sol défilait assez vite. Nous étions encore à 150 m d'altitude.

Flairant une ascension peu commune, je donnai mes ordres pour une économie sordide du lest : interdiction de soulager les vessies par-dessus bord autrement que tout à la fois et au commandement. Les initiatives individuelles devaient être réservées aux sacs de lest. Il faut dire qu'à cinq aéronautes, cela avait grande importance. D'ailleurs, pour rendre plus utile la boisson emportée, je choisissais toujours du vin blanc, lequel est bien connu pour ressortir rapidement.

Donc, quart attentif aux instruments pour enrayer sans délai toute descente amorcée normalement. Nous étions alors en plein pays de marais, il ne pouvait y avoir que des descentes dues au dépassement de la zone de plénitude, des oscillations classiques. Pas d'influence solaire, la couche de nuages était devenue trop épaisse.

Nous traversions le marais puis la Vendée, route au nord, à 60 km/h. maintenant.

À 10 h 30, nous survolions Ancenis et nous n'étions qu'à 200 m d'altitude. Notre route s'inclina brutalement en passant la Loire et vint au nord-nord-est, la vitesse augmenta en même temps. Lassalle, qui assurait maintenant la navigation, changeait de carte très souvent. Il est vrai que le hasard voulait qu'on les prît toutes dans les angles.

Cela défilait. Et toujours ce ciel bas, gris, plombé, avec sa houle figée à l'envers.

Le sol monta vers nous. Je dus délester pour gagner 100 m. Nous traversâmes ainsi les landes intérieures de Bretagne, Rennes se montra vaguement entre deux traînées de stratus bas et j'aperçus tout à coup, vers 12 h, un enfoncement gris dans la terre, au loin. Un faible miroitement. Un relèvement à la boussole : pas de doute, c'était la baie du Mont Saint-Michel ! Mon cœur de Normand battit spécialement en l'honneur du Mont-Tombe.

Nous écornions la Mayenne et allions entamer l'Orne. Je vis que si nous restions à cette altitude, le vent nous pousserait en Manche. Il fallait ou se poser ou essayer, en montant, d'attraper un vent plus ouest. D'après la carte isobarique et la fameuse loi de Buys-Ballot, cela devait réussir. Mais il fallait y aller doucement, à cause de ce plafond de nuages bas dont je voyais les volutes sombres croiser ma route et m'indiquer le nord-est.

Avec un 1.200 m3, pour monter de 100 m il faut en principe délester environ 11 kg. Je fis larguer un sac pour gagner 200 m.

Ma manœuvre réussissait parfaitement, nous survolions en biais, route inclinée vers le nord-est, les collines de Normandie. Nous fûmes vite au-dessus d'Argentan, mais on n'eut guère de temps pour contempler la bonne ville.

La vitesse du vent était passée à 90 km/h de moyenne, et je n'avais plus de souci pour tenir l'altitude. Nous étions pris dans une ondulation qui nous portait sans effort. Au premier relief important, vers Bagnoles-de-l'Orne, j'avais pris toutes précautions, mais c'avait été inutile.

Nous avions suivi un rabattant, derrière une colline boisée et nous courions au-devant de la suivante à une altitude inférieure à la crête. J'avais craint d'aller au sol. Nous étions à 20 m des arbres, mais au moment où j'allais délester, ce qui eût été ennuyeux pour la suite, la descente s'amortit d'elle-même et la remontée se marqua. Pourtant, la colline approchait, mais je pris le risque et laissai faire. Bien m'en prit. L'ascendance me souleva et nous sautâmes l'obstacle en douceur.

Nous les avons tous sautés, frisant de nos cordes de manœuvre la cime des arbres. La Normandie vue comme cela était splendide. D'un vert profond, sombre, riche, sous un ciel bas et gris. Nous ne disions pas un mot Les bruits du sol nous parvenaient dominés par le grand souffle du vent dans les forêts. Les cimes s'inclinaient en souplesse sous les rafales dont les hurlements nous arrivaient intacts dans les rabattants. Intacts et sauvages, mêlant les bruits animaux et humains, les charriant comme des choses insignifiantes.

Cependant nous voyions les bois au-devant desquels nous courions, gris et non pas verts. J'en fus surpris. Je ne tardai pas à constater que la tempête couchait les feuilles en les retournant. Nous ne voyions en les abordant que l'envers gris mat de la feuillée de nos forêts. Lorsque nous étions passés, leur couleur redevenait normale.

- « Un vent à retourner des feuilles. »

- « A décorner des bœufs. »

- « On fait du 100 tout juste maintenant. »

- « Les gars, dis-je, il est trop tard pour arrêter l'ascension. En attendant, nous risquons de voir le vent tomber un peu. Mais de toute manière, il ne forcera pas beaucoup. Alors, se casser la gueule tout de suite ou plus tard, je préfère plus tard. Nous continuons. »

Au-dessus, le plafond nuageux était immuable, à croire qu'il n'y avait qu'une seule et même couverture de stratocumulus à rouleaux sombres, sur toute la planète.

On quitta l'Orne pour l'Eure, et nous passâmes sur Bernay en trombe. Il fallut faire très attention à l'altitude et au lest, car nous étions à nouveau en terrain pratiquement plat, le grand vent n'accusant plus les minimes accidents des vallées étroites de la Risle, de la Touque et des ruisseaux de moindre importance. Mais la Grande Vallée se voyait déjà. Nous distinguions les falaises de la Seine, en amont de Rouen et, bonheur inespéré, nous filions droit sur la grande ville. Les forêts de sapins de la Londe et de Roumare furent dévorées et nous étions sur Saint-Sever, ayant pris en plein cœur la capitale normale, grise, à cheval sur le ruban d'argent sombre et ondulant de la Seine.

Juste un regard pour contempler le vaste, l'énorme ensemble. Nous étions à 100 m au-dessus des toits. La colline de Bois-Guillaume arrivait à toute allure. Nous passions à 200 m à peine au nord de la flèche de la cathédrale dont la pointe était à hauteur de la nacelle. Splendide. Nous étions sur la rue Jeanne-d'Arc.

J'assurai le passage du faubourg de Bihorel. Taper dans les arbres d'une colline, cela peut se risquer, mais rempailler les toits des bourgeois, cela peut faire mal. Je mis dehors un quart de sac, ce qui me permit d'aider l'ascendance orographique, et nous fûmes sur la forêt de Maronne.

Encore du pays plat. Rouen était déjà dépassée, nous regardions en avant, avec un peu d'inquiétude cependant.

Le pays de Bray fut avalé à 200 m au-dessus du sol, le ballon navigant à toucher le plafond gris. On vit à peine Forges-les-Eaux. La baie de Somme parut à gauche.

Il fallait prendre une décision. Elle fut simple. La frontière approchait : fallait-il respecter les ordres permanents et arrêter l'ascension avant la Belgique ou, estimant l'atterrissage trop dangereux, passer la nuit en l'air en espérant que demain la tempête se calmerait ?

En regardant la carte isobarique, j'estimai que pour éviter cette nuit la mer du Nord il fallait monter dans les nuages et qu'alors on avait des chances, en grimpant à 1.000 ou 1.500 m, de se retrouver en Scandinavie.

Cela me tenta. Cependant, j'avais quatre hommes avec moi. Roux eût été sans nul doute partisan de cette solution. Lasalle aussi. Mais les deux quartiers-maîtres ne pouvaient être questionnés.

- « Il faut essayer de se poser avant la nuit. Nous venons de passer Amiens. Je vais monter encore un peu pour gagner à l'est, car pendant la descente nous allons être rabattus vers le nord. »

- « La vitesse, depuis Rouen, donne du 110 en moyenne. »

- « Ça promet. Nous avons encore 250 kilos de lest : de quoi tenir deux jours ! Enfin ! »

- « Enfin, enfin, il faut aller au tapis et il est assez rugueux dans cette région, surtout à cette vitesse. Alors, faites bien attention à mes ordres. Je déchirerai à 20 m de haut environ. On tombera comme des cailloux. Vous vous cramponnerez pour rester dans la nacelle car nous allons être traînés. Moi seul manœuvrerai. Ne vous occupez pas de moi. »

- « D'accord. Mais les bouteilles de pinard ? »

- « Enfouissez-les dans les sacs de lest, pour qu'elles ne vous blessent pas. »

- « On ne les balance pas ? »

- « Tu es fou, et les rampants, en dessous ? Et puis cela nous ferait monter trop haut, sûrement dans les nuages et ce n'est pas le moment. »

En gagnant 50 m d'altitude j'avais incliné ma route jusqu'au 60 environ. Mais il fallait descendre.

Le paysage du Pas-de-Calais se transformait rapidement. Il devenait noir. La région minière approchait. Pas un bois pour nous accueillir, pour nous freiner. Par contre, des lignes à haute tension partout. Une vraie toile d'araignée. Si j'avais connu le paysage de cette région, je me serais posé en Normandie.

- « Quel est ce patelin, dans le 30 environ ? »

- « Ça doit être Béthune. »

- « Nous allons nous poser à Béthune. On le voit sous 30 degrés à peu près. Le temps de descendre, nous y serons. Je commence. »

Je tirai sur la corde de soupape. Elle se referma au bout de 5 sec, avec un bruit sec amplifié par la sphère du ballon.

- « Annoncez-moi le vario et l'altitude. »

Je profitai des quelques minutes de répit pour préparer la grande déchirure. Je tirai la tresse plate rouge qui descendit cran par cran, à mesure que les points à casser cédaient. Enfin elle pendit, toute droite.

J'en fis autant avec la corde bleue de la déchirure partielle, puis je m'attachai les deux cordes autour de la ceinture.

- « Nous descendons à 1 mètre/seconde. »

Je repris la corde de soupape, l'enroulai autour de mon poignet gauche et, de ce moment, je ne quittai pas Béthune des yeux. Le pays était encore imprécis mais il présentait des maisons éparpillées assez loin autour du centre et je voyais avec plus de précision les terrils des mines, les énormes tas pyramidaux de charbon, les puits, les paratonnerres des installations. Pas de prairie. Comme un espace vert m'eût été agréable ! Pas de prairie, mais des lignes à haute tension partout. Jamais je n'en avais tant vu. Et ça défilait à 200 m sous ma nacelle à plus de 100 km/h.

Un claquement d'étoffe.

- « Bon Dieu, souquez sur le cône de raidissage. Ne laissez pas le ballon faire voile. »

La sphère qui nous avait promenés jusqu'ici, en descendant se dégonflait et prenait l'aspect d'une poire de plus en plus allongée.

- « Raidissez le cône à la demande. Paré à délester cinq sacs d'un coup. Pas de bêtise, attendez mes ordres. Silence. »

- « Ouvrez deux sacs et donnez-les moi. »

Je tirai sur la soupape, à grands coups pour régulariser la descente, éviter les remontées, je descendis à 3 ms.

On approchait du sol. Il fallait jouer maintenant avec les détails, les obstacles du dernier moment. Voilà un rideau de peupliers. Le seul, adossé à un canal : c'était là que je devais m'arrêter. Il me fallait ces peupliers à tout prix. Juste devant il y avait un petit pré vert-bleu. Il fallait que je tombe au début de ce pré.

Soupape. Le gaz souffla. Claquement. Je descendis trop vite. Je balançai un sac. Cela ralentit trop la descente. Je soupapai.

Zut ! une ligne à haute tension juste en bordure du pré. Les grands poteaux de treillis approchaient. Je visai les isolateurs.

Soupape cinq secondes.

- « Deux sacs dehors. Soupape dix secondes. Les fils grossissaient et semblaient d'énormes câbles. »

- « Balancez trois sacs et cramponnez-vous en vitesse. »

Les sacs tombèrent entre les fils. J'embraquai rapidement la corde rouge, je ne regardai plus rien en bas. Seule l'enveloppe m'intéressait. Je la vis s'ouvrir comme un fruit mûr, sous la traction de ma corde.

Je ne me sentis plus peser au fond de la nacelle, je tirais et le ballon n'était déjà plus qu'une voile creusée par la tempête, une voile en dérive avec nous au bout.

Un gémissement d'osier, je fus coincé par le matériel ; les camarades me piétinaient le dos. Mon bras gauche fut aspiré par la terre molle sous la nacelle, l'épaule y passa, puis la tête. J'eus de la terre plein la bouche. Je me sentis déchiré. Puis un certain équilibre s'établit. Je pensai que l'enveloppe était arrêtée dans les peupliers. Mais cette stabilité m'apparut tout de suite bien dangereuse. Ma tête était coincée contre je ne savais quoi dans la terre sous la nacelle, et je me sentais tirer à chaque rafale de la tempête. Je tendis les muscles de mon cou, je résistai de toute ma volonté. Mes vertèbres cervicales allaient-elles tenir ? J'étouffais, je me raidissais. Enfin, je me sentis déchargé du poids qui m'écrasait.

J'aperçus un peu de ciel, puis au moment où j'allais extraire ma tête coincée, le panier de nacelle me retomba dessus. Cela me donna une réaction de rage et d'anéantissement.

Quand je me réveillai, j'étais étendu dans l'herbe. Des gens s'agitaient autour de moi. J'avais encore la bouche pleine de terre et d'herbe. Je crachai puis je demandai :

- « Où sont les autres ? »

Et à ce moment je les vis. Roux paraissait intact. Il souriait.

- « C'est chic, me dit-il, ils savent plier un ballon libre. Ils veulent tout faire eux-mêmes. »

Lassalle était debout planté comme un piquet et un triangle rouge partait de son front pour s'élargir sur la figure et la poitrine.

- « Tu es blessé ? Pas de réponse. »

- « Tu es muet en plus ? »

- « Je suis médecin, me dit un civil. Votre camarade a dû heurter les chevilles du cercle de suspension. Décidément, ils connaissaient l'aérostation dans le pays !) Il a trois trous au front, mais c'est superficiel. Je vais tous vous piquer contre le tétanos. »

- « Pourquoi ? »

- « Vous ne vous voyez pas ! »

Non, je ne me voyais pas, mais je voyais les deux quartiers-maîtres. C'était leur première ascension. Ils étaient soignés ! Un peu pâles, manifestement incapables de fournir aucun travail en ce moment.

- « Rien ? »

- « Rien, lieutenant » me répondirent-ils, d'une voix sans ton, comme si cela n'avait aucune importance.

- « Je vous emmène chez un pharmacien, me dit le médecin. Je vais vous piquer (il y tenait !) »

Je marchais sans rien sentir, ma tête tournait un peu. Voiture. Une course pas bien longue et je fus chez le pharmacien. On m'installa dans la salle à manger.

D'abord, j'ingurgitai deux verres bien tassés de cognac. Le toubib me retourna : j'eus ma piqûre dans la fesse. Je me rhabillai. Je m'aperçus alors de mon état lamentable. Chemise déchirée, veston déchiré, du sang sur les bras, sur les mains, et la figure toute déformée, un bon torticolis, de la terre partout.

- « Eh bien, me dit le pharmacien, il paraît que vous venez de Rochefort ? »

Un grand monsieur arriva :

- « Je suis président du club d'aérostation. Je vous ai vu vous poser. D'abord, ne vous inquiétez pas pour le matériel, il est plié, emballé et à la gare. Je vous rapporte les instruments de bord. »

- « Mais grand Dieu, quelle chute ! Vous avez un bel entraînement pour avoir réussi cela ! Vous avez déchiré à toucher la ligne à haute tension. Des pylônes de 25 m ! Et vous avez rasé les fils. Vos cordes les ont touchés. Votre panier est tombé juste à la limite du pré. Mais ce pré est coupé en deux par une clôture en barbelés. C'est cela qui vous a écorché. Et l'arrêt dans les peupliers, ça c'était visé ! J'ai eu du mal à décrocher l'enveloppe... Évidemment vous êtes nos invités. Je vous fais installer à l'Hôtel de France. Je vous y conduis. »

- « Et mes pigeons ? »

- « Partis. J'ai rédigé le message. »

Vraiment, ces gens du Nord étaient des aérostiers accomplis. Et si aimables !

Il nous fallut répondre à bien des questions, aux correspondants de presse, à l'instituteur, au juge de paix. À chaque arrivée d'un visiteur nouveau, il fallait accepter un apéritif pour ne pas vexer. Si bien que les banquettes, toute la grande salle de l'Hôtel de France, nous parurent tournoyants.

Roux était resté dans sa chambre. Le médecin examinait sa cheville droite qui commençait à lui faire mal. Je voulus monter prendre de ses nouvelles. On m'aida fort heureusement à me tenir dans l'escalier.

Le repas fut rapide, embué d'une instabilité de tout le décor. Les voisins de table paraissaient irréels. On m'aida à me coucher. Notre train pour Paris était à 9 h. Nos billets étaient pris.

Nous rentrâmes à Rochefort sans Roux, qui dut rester trois semaines à l'hôpital pour sa cheville.

Mais en arrivant, il fallut donner des explications. Mon équipe était la première des trois à rallier. On me mit sous le nez les premières pages des journaux de Paris. Il y avait en énormes caractères, des titres à sensation :

- « Trois dirigeables de la base de Rochefort s'abîment dans le Pas-de-Calais. »

- « Trois dirigeables de la Marine, pris dans la tempête, s'écrasent au sol dans le Nord... L'atterrissage serait dû à des déchirures des enveloppes... »

Cela faisait des éditions spéciales.

Cela avait aussi déclenché une certaine effervescence dans les administrations centrales. La Rue Royale avait téléphoné à Rochefort sur un ton aigre-doux. Avec bien du mal, le Centre avait rétabli la vérité. Puis en seconde page des journaux, l'ONM était mis en cause. Alors ce fut plus grave pour moi, officier météo de la base.

Heureusement, aux injonctions de Paris assez acerbes à mon endroit, le commandant Trolley de Prévaux sut répondre. Il prit le train. Il parut que cela en valait la peine. Il vit le directeur de l'ONM et les gens influents de la rue Royale. En rentrant, il écrivit son rapport.

Notre équipée se traduisit ainsi :

- « Exagération de l'esprit sportif, bien excusable chez de jeunes officiers. »

C'était une trouvaille et c'était bien exact.

Là-dessus, ma fibre météo se déclencha. Elle vibra si fort que je ne pus résister au besoin impérieux d'écrire un rapport, non, une étude, sur la tempête qui nous avait conduits en sept heures de Rochefort à Béthune. Cette étude, assez longue, parut intégralement dans le Bulletin officiel de la Météorologie. J'étais pardonné !

Cependant, deux autres équipages s'étaient posés chacun à une quinzaine de kilomètres de mon propre point de chute. Macelloni, qui a toujours eu de la veine, avait touché terre dans la seule forêt des environs, à Rains, et il s'en tira avec quelques égratignures. Le lieutenant de vaisseau, lui, était passé au-dessus de mon pré à Béthune, juste au moment où j'ouvrais les yeux après mon "absence momentanée". J'avais eu une grande inquiétude en le voyant traverser mon ciel gris, à 200 mètres d'altitude, route nord-nord-est, à toute vitesse.

Il s'était posé quelques minutes plus tard près de Lille, dans un vrai nœud de lignes à haute tension. Il en avait court-circuité dix — rien que cela — avec son serpent et son guide-rope puis il s'était arrêté dans la onzième, l'enveloppe du ballon accrochée sur les fils comme la lessive au sec. Lorsqu'à la centrale électrique on remit les disjoncteurs, cela provoqua à nouveau un court-circuit et le ballon flamba. Si bien que non content d'avoir privé Lille de lumière et de tramways pendant une demi-heure, il rentrait à Rochefort avec sa nacelle et les débris de sa soupape calcinée.

Il y avait une note assez salée à payer : environ 20.000 francs.

Nous étions en conférence chez le commandant, huit jours après, lorsqu'on lut une lettre du maire d'un petit village de Vendée, lequel se plaignait qu'un ballon libre avait cassé deux lignes téléphoniques dans sa grand-rue. Le rapport du garde champêtre de l'endroit mentionnait les marques du ballon.

On jeta un coup d'œil vers les Béthunois. J'étais calme, Macelloni aussi. Restait le lieutenant de vaisseau qui avait un drôle d'air. Sa séance de tape-cul en Vendée ne lui fut pas pardonnée. Les 20.000 francs de Lille étaient classés mais les 150 francs de téléphone du marais vendéen lui valurent trente jours d'arrêts.

Quoi que l'on pût en dire, le vent avait fait rage au cours de cette ascension. Nous en avions les preuves à Rochefort même où le hangar Garnier était hors d'usage, ses portes arrachées, les parois brisées, le Picketty avait souffert, l'Astra avait perdu un quart de sa toiture. Sur toute l'étendue du département les routes étaient coupées, les arbres arrachés, les lignes téléphoniques hachées.

Nous avions donc fait une ascension vraiment exceptionnelle. L'ascension de notre vie. Nous ne la regrettions pas.

Maurice de BROSSARD

Extrait de "Lâchez tout !" (Éd : France Empire - 1956)

Date de dernière mise à jour : 21/04/2020

Ajouter un commentaire