Roissy-en-France

Dimanche 3 octobre 1943. Sept heures et quart. À travers les tôles de la baraque, j'entends les allées et venues du batman qui va d'une chambre à l'autre, apporte l'eau chaude pour la barbe et fait semblant de cirer les chaussures. Le voici qui entre chez moi.

- « Lovely day, Sir », dit-il comme chaque matin (même lorsqu'il pleut).

Je me lève. Coup d'œil vers la fenêtre, vers le ciel. Volera-t-on aujourd'hui ? Oui ; il fait beau, un peu de brume légère seulement que le soleil dissipera.

Breakfast anglais classique (une habitude bien prise maintenant et dont il sera difficile de se défaire après la guerre) puis vivement, à bicyclette, on monte au groupe. Nos deux escadrilles sont installées à l'extrémité de l'aérodrome. Quelques huttes et deux tentes abritent les bureaux et les salles de travail deux hangars légers (des châssis métalliques couverts de toile de camouflage) servent d'atelier pour les grosses réparations. Les avions sont autour, encore bâchés pour la nuit. Quelques mécanos s'affairent déjà. Tout est encore silencieux, mais bientôt va éclater le vacarme des essais au point fixe.

Bavardage avec les camarades, les nouvelles du matin, le front russe. Il y a, parait-il, un exercice, mais pas d'opération. Déception, il fait si beau ; sans doute, ces messieurs des états-majors sont-ils partis hier à la campagne, avec leurs dames pour le week-end.

Chacune de mes journées commence par une visite au "N".

Le "N" (N for Nuts, disent les Anglais) est le Boston sur lequel je vole depuis que je suis au Groupe "Lorraine". Sur son fuselage, est écrit "Lieutenant Sandré", le nom d'un des nombreux camarades que le groupe a perdus pendant la campagne de Libye. Au-dessous, sont peints l'Écusson à Croix de Lorraine et une douzaine de petites bombes jaunes dont chacune correspond à une mission de guerre.

Langer, mon pilote, est là. Il a vingt-deux ans, on lui en donnerait seize. À terre, il a, au suprême degré, les défauts de cet âge. Mais, dans l'avion, c'est un autre homme, sérieux, pondéré, de sang-froid. 900 h de vol, 35 opérations, deux citations, une réputation de pilote que plus d'un aîné lui envierait. Chaque matin, nous nous retrouvons auprès du "N". Il s'installe dans l'habitacle du pilote, tripote les manettes, contrôle les instruments, fait tourner les moteurs, discute avec Noblet et Berthelot, les mécanos. Tous trois ont pour le zinc une passion fanatique. Ils l'auscultent, le soignent, le réparent, l'astiquent (au retour d'une mission particulièrement dangereuse, je les ai vus le caresser, comme on fait à un bel animal qui vient d'accomplir une prouesse).

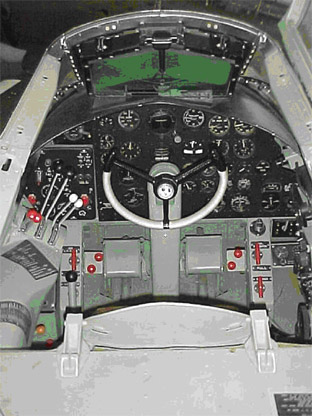

La place du pilote dans le Boston III

Installé à ma place, dans une sorte de cage vitrée, à l'avant je règle moi aussi, mes instruments de bord, le viseur, l'appareillage électrique. Rien ne manque, parachute, dinghy, mae-west. J'affûte mes crayons (les célèbres armes du navigateur), je nettoie et classe mes cartes, je vérifie mes règles, mes rapporteurs.

Le Boston est un curieux avion. Les membres de l'équipage sont séparés. Ils communiquent par un téléphone intérieur dont le bon fonctionnement est vital. Daily inspection : le pilote, puis l'observateur, puis chacun des deux mitrailleurs, tour à tour, s'appellent et se répondent et règlent l'intensité de l'émission et de la réception.

Le radio-mitrailleur est Bauden, un sergent-chef qui a déjà une soixantaine de missions. Le mitrailleur de dessous est Krasker, un petit garçon, jeune et timide.

Retour à la salle de navigation, centre des parlotes et des tuyaux, des vrais et des faux. L'exercice prévu serait supprimé ; il y aurait une opération en vue. Hennecart dit mystérieusement que :

- « C’est quelque chose de très intéressant, oui, très intéressant ».

Observateur du Cdt de la deuxième escadrille, il passe pour bien informé, mais n'en sait peut-être pas plus que nous. Mais le Flight-Lieutenant Bond, officier de navigation, aurait dit que ce serait a bloody good show.

Irons-nous de nouveau sur la France ? L'éternel débat renaît. Avons-nous le droit d'aller bombarder des Français ?

La discussion dure depuis des mois ; nous lui donnons tous la même réponse affirmative, mais nous éprouvons le besoin de la reprendre encore et toujours, comme c'est le cas chaque fois que le cœur et la raison paraissent en désaccord.

Nos pères, pendant l'autre guerre, ont bombardé Lille, et nous leur avons souvent reproché d'avoir épargné Briey. Et puis, si nous n'allons pas sur la France, d'autres aviateurs alliés iront à notre place. Viseront-ils leurs objectifs avec autant de soin, de scrupule, d'inquiète minutie ? Quelles que soient leur conscience, leur volonté d'épargner des vies françaises, nous avons une raison de plus qu'eux d'opérer avec le minimum de précautions même s'il en résulte pour nous un risque supplémentaire. Nous avons développé beaucoup, depuis quelques mois, la technique du bombardement en vol rasant. Elle nous rend plus vulnérables à la défense anti-aérienne ennemie, mais elle assure à notre tir une grande précision et nous permet d'éviter la dispersion des bombes hors de l'objectif, même s'il est de petites dimensions.

Un car vient chercher les observateurs pour les conduire à la salle des renseignements, située à l'autre bout du terrain, dans le bâtiment isolé et mystérieux où l'on ne pénètre que les jours d'opérations. Entrée impatiente, comme chaque fois. On se précipite vers la grande carte murale sur laquelle est tracé, avec un fil de laine rouge, l'itinéraire du jour. Un choc : on va à Paris L'objectif est immédiatement au sud de Paris, que nous allons contourner, puis traverser. Paris où tant d'entre nous sont nés, ont vécu. Paris occupé par les Boches. Nous allons respirer l'air de Paris, revoir ses maisons, ses rues, ses ponts, ses coupoles. Nous en parlions quelquefois ; nous imaginions qu'une belle mission, un jour, nous ferait survoler Paris. À la vérité, nous n'y comptions pas, c'était "une de ces choses qui n'arrivent pas".

Et maintenant, voilà que ça arrive ! On va à Paris, on y va en rase-mottes, on verra les promeneurs - c'est dimanche - les gens à leurs fenêtres, les enfants dans les jardins. Chacun essaiera de distinguer au loin, dans l'enchevêtrement des toits, des tours et des clochers, sa rue, sa maison, la maison où habitent un parent, un copain.

On s'installe autour de la grande table centrale ; on trace la route à suivre sur les cartes et sur les plans ; on marque les points dangereux (lignes à haute tension, aérodromes ennemis, centres connus de DCA, etc.) ; on réunit les informations météo : vents, visibilité, températures ; on calcule les caps, les dérives, les vitesses, les distances, les temps ; tous les éléments qui seront utiles tout à l'heure, pendant le vol.

Ensuite, c'est le briefing collectif. En premier lieu, un exposé du Lcl de Rancourt (trente-trois ans), qui mènera lui-même la formation. Selon son habitude, c'est clair, net, complet ; toutes les hypothèses sont prévues.

- « Nous allons attaquer la centrale électrique et la station de transformation de Chevilly-Larue au Nord de Villeneuve-Orly, près de Paris. C'est un objectif très petit, difficile à trouver et à atteindre sans éparpiller les bombes. Nous ferons donc le bombardement à très basse altitude. Nous nous disposerons en trois"boîtes" de quatre avions . Je conduirai les quatre premiers qui resteront constamment en rase-mottes ; l'équipage du "N" conduira les huit autres qui, 8 km avant l'objectif, monteront à 500 m, lâcheront leurs bombes, et piqueront à nouveau vers le sol pour revenir derrière nous et achever la mission en rase-mottes. Notre route sera la suivante. Nous passerons la côte française à 13 h 30, nous bombarderons à 13 h 59. Si l'un de nos avions est gravement endommagé sur l'objectif, le pilote évitera autant que possible de s'écraser sur les maisons voisines qui sont habitées ; il essaiera d'atteindre le polygone de Vincennes ou, au pis, aller, de se jeter dans la Seine ».

Exposé de l'Intelligence Officier. Description de l'objectif avec plans, photographies, points de repère.

Son importance :

« Trois groupes, dont vous êtes, vont bombarder aujourd'hui trois stations électriques qui constituent un ensemble. Elles alimentent le réseau PO, le réseau Ceinture, plus le ravitaillement en énergie d'une partie de Paris et de sa banlieue et d'une partie de Bordeaux. Si ces trois centrales sont détruites en même temps, un préjudice considérable sera causé à l'ennemi.

Le dispositif d'attaque est le suivant...

La mission accomplie, vous vous dirigerez sur Crépy-en-Valois, puis vous vous rabattrez vers l'Ouest en évitant les aérodromes allemands de Beauvais et de Poix. Vous devez être à 14 h 16 à Crèvecœur où vous rencontrerez sept groupes de chasseurs (dont un français), qui vous escorteront et protégeront votre retour ».

Synchronisation des montres. L'officier météo prend maintenant la parole. Description du temps probable aux différentes étapes... Ensuite l'officier chargé de l'armement ; instructions sur l'emploi des mitrailleuses, renseignements sur les caractéristiques des bombes que nous emportons... Instructions concernant les transmissions entre les avions, entre les avions et la base, entre la formation et les chasseurs d'escorte.

Recommandations habituelles du colonel :

« Avant d'utiliser vos mitrailleuses contre un objectif à terre, assurez-vous que vous ne risquez pas d'atteindre des Français ; dans le doute, ne tirez pas. Pour le bombardement, si l'objectif ne passe pas exactement dans les fils de votre viseur, ne lâchez pas vos bombes, rapportez-les. Surtout n'oubliez pas que, dans la proximité immédiate de l'objectif, notamment à l'est, se trouvent des habitations à bon marché et les cités ouvrières du Chemin-Vert, qui enclavent presque la centrale ; il ne faut les toucher à aucun prix »..

Il reste une demi-heure avant la mise en marche des moteurs, prévue pour 12 h 30.

Sandwiches trop secs, thé trop fade, ce sera le déjeuner du jour. Mais personne n'a faim. L'émotion depuis le matin n'a fait que croître. L'ordre et le calme ont régné pendant le briefing ; puis l'atmosphère est devenue tendue, nerveuse. Peu à peu, les cravates se sont dénouées, les cols déboutonnés, les casquettes ont disparu ; on parle trop fort, trop vite, on regarde l'heure trop souvent. Les tenues de vol sont plus nombreuses. Les équipages se dirigent vers les avions, auprès desquels sont déjà les batteries d'accus pour la mise en marche des moteurs.

Assis en rond dans l'herbe, on met au point les derniers détails concernant la coopération et le travail intérieur de l'équipage. On étudie inlassablement le plan du secteur Palaiseau, Fresnes, Chevilly-Larue, Thiais.

Le Commandant Pouliquen va d'un avion à l'autre. C'est un as de l'autre guerre qui ne vole plus en raison des rigoureuses prescriptions sur les limites d'âge. Lors de chaque opération, il assiste au départ avec une nostalgie et un regret touchants. Il souffre de ne pas décoller lui aussi. Et lors du retour, ce soir, personne ne sera plus ému que lui tandis qu'on dénombrera dans le ciel les grands oiseaux rentrant à la base.

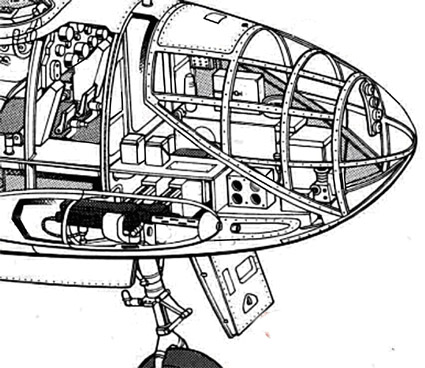

La place du navigateur-bombardier dans le Boston III

Derniers instants de repos et d'attente. Le bruit d'un moteur déchire le silence, puis un autre, puis un troisième. Le fracas remplit l'aérodrome. J'achève de m'habiller. Je me hisse dans ma cabine, je m'installe sur le siège dur, je m'attache solidement. Sous mes pieds, on ferme la trappe. Les avions sont prêts à partir. Tous les yeux sont dirigés vers celui du colonel, qui doit se placer le premier sur le périmètre du terrain. Il s'ébranle lentement. Derrière lui, les Boston s'alignent, occupant chacun l'emplacement qui lui permettra, dans quelques instants, de décoller en temps voulu et de prendre la place assignée dans la formation.

Deux par deux, de vingt en vingt secondes, les avions s'élancent sur l'aire cimentée et décollent ; les roues sont rentrées aussitôt. Les grosses machines qui, tout à l'heure, roulaient lourdement à terre, évoluent avec une aisance et une grâce inattendues, comme des poissons souples et profilés.

La formation tourne une fois autour du terrain et prend le cap à 12 h 55 avec trente secondes de retard.

Les douze Boston, en ligne légèrement décalée, volent à 100 m du sol à travers la campagne anglaise. Tout à l'heure, sur la France, l'altitude sera de 10 m, de 5 m, parfois moins ; pour l'instant, il est inutile de fatiguer les pilotes. Il faut seulement voler assez bas pour ne pas être repéré par la radio-location ennemie qui, de l'autre côté de la Manche, surveille sans arrêt les mouvements aériens sur l'Angleterre.

À 50 m, à ma droite, vole l'avion de Goldet. Nous resterons aile à aile jusqu'au retour. De temps à autre, nous échangeons un signe rapide avant de nous replonger dans nos cartes.

Il fait très beau ; quelques gros cumulus loin au-dessus de nos têtes, à 1000 m. Visibilité excellente. Voici Guildford, Horsham, Hayworth Heath, Hallsham, avec leurs hautes cheminées de briques rouges qui crachent jour et nuit, une épaisse fumée sale ; chacune de ces usines innombrables fabrique des tanks, des camions, des obus ; pas une qui ne travaille pour la guerre. Je vérifie constamment notre vitesse ; le retard s'accroît légèrement, au moins deux minutes, lorsque nous arrivons à la côte

La mer. Nous volons plus bas, presque à la surface de l'eau. Il y a, sur l'autre rive, des guetteurs. Plus nous sommes bas, plus tard nous serons détectés. La mer, plate comme un lac, file à quelques mètres de nous, à une vitesse vertigineuse.

Derniers préparatifs : les verrous et les crans d'arrêt des mitrailleuses sont enlevés. Les interrupteurs et sélecteurs de l'appareillage de bombardement sont placé en position ; je règle les cadrans et les échelles gradués qui assureront tout à l'heure un tir précis.

Il faut atteindre la côte française exactement au point prévu ; il a été choisi en fonction de la défense ennemie. Une erreur de 2 à 3 km peut nous conduire sur un nid de Flak. Je prends une dérive ; nous sommes sur la bonne route... plus de nuages ; visibilité presque illimitée.

13 h 33

Nous devons être à 80 km de la côte. La vitesse est progressivement accrue et dépasse bientôt 410 km/h.

Cette ligne, sombre et vague, qui peu à peu émerge au-dessus de l'horizon, c'est la France, c'est mon pays. Comme chaque fois, le cœur battant, je vois se dessiner la figure toujours nouvelle, toujours émouvante de la patrie dont je suis privé depuis si longtemps. De hautes falaises blanchâtres avec quelques fenêtres évasées, des plages étroites, de larges estuaires. Là-bas, à gauche, le Tréport, et l'embouchure de la Bresle ; assez loin, à droite, Dieppe.

Toujours au ras de l'eau, nous approchons de la terre de plus en plus distincte. Devant nous, la falaise semble maintenant verticale ; la formation grimpe brusquement en épousant la forme du sol. En haut de l'obstacle, quelques rafales de mitrailleuses nous saluent. Peu de choses, les informations données étaient bonnes et l'effet de surprise paraît avoir été complet. Nous sommes juste en face du petit village de Biville-sur-Mer, point de repère prévu que nous survolons l'espace d'un éclair, à 13 h 32 1/2, avec deux minutes de retard (pourquoi Patureau, l'observateur du colonel, n'a-t-il pas essayé de les rattraper ?).

Nous continuons vers Neufchâtel où nous devons arriver dans 5 mn exactement. Peu de gens dans la campagne. Il y a six ou huit semaines on achevait la moisson. Dans les champs des hommes, des femmes, des enfants travaillaient. Ils s'arrêtaient à notre approche, reconnaissaient nos cocardes et aussitôt manifestaient leur joie, agitaient leurs chapeaux, leurs bâtons, envoyaient des baisers...

Sur ma carte, je suis pas à pas le sol français qui défile sous mes yeux. Les villages, les hameaux, sont des villages, des hameaux de chez nous. À droite, à gauche, à travers les arbres, au fond des vallées ou en haut des collines ce sont Saint-Martin-la-Campagne, Tourville-la-Chapelle, Intraville..., noms charmants, familiers et comme intimes.

Une ligne à haute tension, montée brusque, puis léger piqué, comme on saute une haie, à la course.

Ce pays qui court sous moi, pourquoi est-il plus beau que tous les autres ? J'essaye de définir ce qui le distingue du terroir anglais que je viens de parcourir. Il n'y a pas de différence réelle. Cependant, je le reconnaîtrais entre cent autres Il a un aspect, une atmosphère qui sont de chez nous. Le climat est plus doux, plus tendre. Combien de fois n'avons-nous pas décollé d'une base anglaise, sous un ciel couvert, fermé, épais, pour trouver ici, en France, quelques quarts d'heure après, un soleil magnifique, un air léger et dans toutes choses, la fraîcheur et la douceur de notre pays !

Voici de nouveaux villages avec leurs maisons normandes aux bois bruns et noirs, apparents. Saint-Ouen-sous-Bailly, Auberville et maintenant Neufchâtel (on a regagné une demi-minute).

Neufchâtel, son église lourde, la grande place avec ses rangées de barres de fonte auxquelles, les jours de foire, on attache les bêtes. Neufchâtel est déjà loin ; nous courons vers Gisors où nous serons dans huit minutes et demie.

Le vent nous dérive un peu en dehors de notre chemin. Voici Geneviève-en-Bray, près des sources de l'Andelle (existe-t-il, ailleurs qu'en France, des noms aussi gracieux ?).

Des paysans dans un chemin s'arrêtent pour nous regarder, ils nous font de grands signes, en agitant les bras. Ces encouragements, ces approbations, c'est la preuve que nous avons raison, que nous faisons notre devoir.

Nous sommes entre Gournay et Lyons. Voici la célèbre forêt ; nous sommes dans le département de l'Eure, dans mon département. À quelques kilomètres, c'est chez moi ; si, au lieu de coller au sol (au point de frôler par moment les arbres et les maisons), si nous grimpions à 5 ou 600 m, je verrais, dans la vallée, derrière la Seine, Louviers, et tout à coté, le petit hameau des Monts avec ma maison, mon jardin, mes pommiers.

13 h 46

Nous devrions être à Gisors, mais nous sommes au sud-ouest de la ville. Le vent est plus fort que nous ne l'avions prévu et le leader a décidé, sans doute, de rester légèrement à droite de la route prévue. Cela va nous coûter quelques minutes de plus.

Gisors est là-bas, derrière cette crête et ces arbres. Je ne verrai pas sa magnifique cathédrale mutilée. Je ne pourrai chercher parmi ses rues étroites, la maison de Forcinal, déporté par les Allemands dans quelque bagne silésien pour son action patriotique. Cette rivière, c'est l'Epte et, là-bas, doit se trouver Saint-Clair-sur-Epte, cher aux peintres 1900. Une femme dans un champ agite son tablier. À gauche, plus loin, Magny-en-Vexin. Tout est paisible, tranquille, imprégné de souvenirs heureux. Brusquement, quelques salves, nous venons de survoler un nid de mitrailleuse, près d'un aérodrome.

Le département de l'Eure est dépassé. Nous continuons à filer, collés au sol, nous cachant dans les creux, derrière les rideaux d'arbres.

Tantôt, la formation s'étale sur 1 km 1/2 de largeur et tantôt elle se resserre sur moins de 500 m.

13 h 51

La Seine est devant nous, large et majestueuse. Une grande ville basse sur les deux rives ; Mantes. Au centre, la cathédrale, somptueuse. Je ne la savais pas aussi imposante, surplombant aussi noblement le fleuve. Le spectacle est très beau, très puissant. Mantes, malgré son surnom, m'avait toujours paru une ville laide. Désormais, je ne la reverrai plus sans évoquer cette découverte splendide, dans la clarté d'un dimanche d'octobre et dans l'écrin de sa vallée et de sa campagne.

C'est sur la région parisienne que nous courons maintenant. Nous serons aux Essarts dans quelques instants. Les bourgs populaires sont nombreux, à notre gauche, mais nous restons autant que possible en dehors des agglomérations. À 13 h 55, l'étang des Essarts. Virage accentué vers l'Est. Nous avons fait un assez large détour et nous avons maintenant un retard important, 5 mn.

Je dois donner aux huit derniers avions le signal de la montée qui précédera immédiatement le bombardement. Il ne s'agît pas de monter bien haut ; 500 m seulement ; juste assez pour éviter aux dernières vagues d'être "soufflées" par l'explosion des bombes des quatre avions précédents. (Il y a eu, par le passé, des accidents et nous avons perdus des équipages atteints par l'explosion des bombes de leur propre formation). La montée devait être assez amorcée entre Orsay et Palaiseau, mais nous avons changé de route ; j'ignore l'itinéraire et l'angle d'attaque que Patureau a finalement choisis. Je suis anxieux. Donner prématurément le signal de la montée et obliger les équipages qui me suivent à rester à 500 m quelques minutes de trop, c'est les offrir plus longtemps en cible à la DCA, dont le tir est précis à cette altitude ; les faire monter trop tard, c'est compromettre le bombardement, c'est risquer de franchir l'objectif trop bas, de subir les effets de l'explosion des première bombes.

Devant moi, l'avion du colonel poursuit sa route, changeant fréquemment de cap pour dérouter ceux qui, du sol, nous surveillent. Nous venons de franchir le chemin de fer de Paris à Chartres, nous sommes dans la vallée de Chevreuse. Je décide de donner maintenant le signal que les autres attendent (1). Avec un ensemble parfait, les huit Boston montent pendant une minute. C'est à ce moment que paraissent, venant de la région de Toussus-le-Noble, quelques avions allemands. Un peu d'émotion. À ma grande surprise, ils ne nous attaquent pas et poursuivent leur route.

Le panorama se dégage comme une immense carte étalée sous nos pieds. Ici, la route de Paris à Arpajon, là le chemin de fer Grande-Ceinture. Quelques nuages dans le ciel, une légère brume au sol. Voici, devant nous, menant directement à l'objectif, une ligue électrique. Un peu à gauche, la prison de Fresnes, plus loin à droite, l'aérodrome d'Orly. (Combien de fois l'ai-je longé avant la guerre, lorsque je me rendais à Melun, à Fontainebleau ou à Orléans ? Jours heureux, jours insouciants. Je voyais, chaque fois, les hangars fameux ; ils n'y sont plus, les Allemands ont dû les faire sauter ; ou bien sont-ils camouflés ? En tous cas je ne les vois pas).

Nous sommes en l'air depuis 3 mn et nous ne lâcherons pas nos bombes avant 30 ou 40 sec. Nous sommes dans un secteur très défendu. J'ai donné un peu trop tôt le signal de la montée. Je tremble en songeant que l'un des avions qui me suivent peut être attaqué et atteint par ma faute. Paris est tout près, devant moi, à gauche. Si je levais la tête, je verrais la Tour Eiffel et le Panthéon. Mais je n'ose, même pour un dixième de seconde, quitter le sol des yeux ; je ne dois penser qu'à la mission dont l'accomplissement approche enfin.

Nous sommes à 600 m du sol. Le pilote pique légèrement pour atteindre la vitesse et l'altitude nécessaires. La visibilité n'est pas excellente, il y a au sol une sorte de brume argentée. Mais, en suivant des yeux la ligne électrique, je distingue à 800 m les quatre premiers avions de la formation et, devant eux, la route nationale au bord de laquelle se trouve l'objectif.

J'enclenche l'émetteur de radiophonie ; les appareils qui me suivent entendront ainsi mes corrections et obéiront aux indications que je donnerai pour assurer l'exactitude du tir. Pour la commodité, nous avons adopté entre nous la routine et le vocabulaire anglais :

- « Right... Left-Left..., Steady..., Left-Left..., Steady ».

Une lumière rouge s'allume devant moi ; Langer a donc ouvert les panneaux de la soute à bombes. Il s'attache en même temps à respecter scrupuleusement la vitesse et la hauteur prescrites.

En même temps, nos deux boites se serrent ; elles doivent défiler en deux vagues de quatre avions sur la Centrale qui n'a que 150 m de large

Nous sommes pris à parti par un feu nourri de mitrailleuses et de canons de 88. Les canons tirent trop haut ; au-dessus de nous, le ciel se remplit de flocons noirs et épais qui flottent doucement avant de se dissiper. Les mitrailleuses sont plus dangereuses. Leur tir vient de face ; l'objectif est bien défendu. Mais plus question de pratiquer les ondulations classiques par lesquelles les avions déroutent ceux qui les visent, plus question de sécurité ; il faut faire un bombardement correct et éviter d'atteindre ces bâtiments d'habitation, ces cités populeuses qui sont devant nous, juste après l'objectif. Une bombe "trop longue" irait là-bas et tuerait des Français.

Les observateurs, derrière moi, vont tirer à mon signal avec un léger retard, leurs bombes dépasseront les miennes, il faut que je vise court.

Les quatre avions de tête ont déjà lâché leurs bombes. En faisant ma visée, je ne quitte pas l'objectif des yeux. Trois ou quatre petits bâtiments ; à côté, des pylônes métalliques, avec un enchevêtrement confus de gros câbles noirs. Les premières bombes ont provoqué d'abord des courts-circuits et des étincelles, il y en avait partout à la fois ; certaines étaient rouge-banc, et, d'autres, pourpres presque sombres ; à droite une fumée épaisse commence à se dégager ; puis, tout à coup, à gauche, une violente explosion avec une immense gerbe de flammes oranges. Tout cela se produit en quelques dixièmes de seconde et avant même que l'angle gauche du refroidisseur que je dois viser soit venu se placer entre les deux pointes de mon viseur.

- « Right..., Steady..., Steady... »

M'y voici presque. Je presse vivement quatre fois sur le bouton qui va libérer les bombes, en comptant à voix haute (2). Dès qu'il entend le chiffre quatre, le pilote sait que le bombardement est terminé ; alors ce n'est plus moi qui dirige la manœuvre, c'est lui. Il reprend les évasive actions et pique pour échapper au tir concentré qui nous entoure. (J'étais tellement absorbé, tellement préoccupé par mon travail, que je n'ai pas eu conscience du barrage épais de DCA, que les camarades me décriront par la suite).

Les panneaux de la soute à bombes se referment. Les huit avions piquent en même temps vers le sol, en cherchant à reconstituer la formation.

- « Où sont les avions de la première boite, mon capitaine ? »

- « Prenez cap 042. Ils doivent être loin devant nous au ras des maisons, au-dessous de ces cheminées d'usines,

là-bas vers la gauche ».

Le Badin dépasse 500 kmh. Je fouille fébrilement des yeux les toits et le ciel devant moi. Presque aussitôt, je retrouve les avions que je cherchais. Il n'y en a plus que trois et l'un est en difficulté, son moteur droit lâche une épaisse fumée noire. En même temps, le radio-mitrailleur annonce qu'un Boston en flammes s'éloigne de la formation les deux moteurs stoppés et que, fidèle à la consigne, il se jette dans la Seine (3).

L'avion endommagé, devant nous, perd de la vitesse. C'est le "G" pilote Lucchesi, observateur Baralier, de son vrai nom, Jean d'Astier de la Vigerie. Les panneaux sont restés ouverts, cause supplémentaire de ralentissement. Deux fois, en phonie, je le leur signale, ils ne répondent pas.

Le dernier avion, à droite, survole exactement le confluent de la Seine et de la Marne ; la formation se reconstitue sur une assez grande ligne assez espacée avec dix avions de front et le onzième, le "G", à la traîne. Lucchesi a maîtrisé l'incendie, mais son moteur atteint est stoppé ; l'hélice est en drapeau. Pourra-t-il nous suivre ?

Nous sommes sur Paris. L'avion du colonel traverse en oblique le quartier des Gobelins, puis Reuilly ; il va passer près de la place de la Nation, en direction approximative du Père-Lachaise. L'autre extrémité de la formation est à 1 km 1/2 ou 2 de là sur Vincennes, non loin du Zoo. Vers le centre de Paris, il est difficile de distinguer les monuments, les avenues, auxquels j'ai tant pensé depuis ce matin. Nous sommes trop bas (tout à l'heure à 500 m, j'aurais mieux vu, mais j'étais si occupé !). Et le brouillard léger, sans empêcher la visibilité verticale, estompe ce qui est au loin. Seulement, en levant les yeux, j'éprouve tout à coup une grande émotion ; dominant les maisons et les toits, émergeant de la brume, le Sacré-Cœur étincelle de blancheur sous le soleil. Je reste ébloui, une longue seconde devant le spectacle splendide

Je me tourne vers la droite, je distingue très bien le polygone de Vincennes ; au milieu, un match de football, beaucoup de spectateurs, des Allemands ou des Français ? Dans le doute, nos avions n'ont pas mitraillé, on aperçoit soudain le garage, il y a des centaines de voitures, ce devait être des boches. Tant pis.

Quartiers populaires. Un film rapide : des maisons, encore des maisons ; des rues, des rues toutes semblables (dont on voudrait lire les noms sur les plaques bleues aux carrefours); un bistro, quelques usines, au milieu d'un carrefour, un agent de police en tenue de drap bleu. Dans l'ensemble, peu de monde ; et je n'ai pas vu un seul uniforme allemand.

À une fenêtre ouverte, parait une jeune femme, attirée peut-être par le bruit des moteurs. À sa mimique, je devine qu'elle a poussé un cri de surprise et de joie. Elle a eu le temps de sourire avant de disparaître derrière moi. Là-bas, au loin, on devine l'aérodrome du Bourget que nous éviterons de survoler. Le "G " est toujours derrière nous, il nous suit difficilement.

Chemin de fer de Grande-Ceinture. Deux trains sont arrêtés. Effet de notre bombardement ? Livry. Les maisons sont déjà moins pressées et moins hautes. Subitement, je pense que j'ai oublié de chercher, de regarder la Tour Eiffel. C'est trop bête. Je pourrais encore la voir peut-être, derrière moi, à gauche.

Mais, au moment où je vais essayer de la retrouver dans le lointain, j'entends un appel de Lucchesi au colonel :

- « Je marche sur un moteur. Je perds de la vitesse. Pouvez-vous m'attendre ? ».

Le colonel ralentit immédiatement et peu à peu les autres avions s'alignent sur lui. Nous ralentissons jusqu'à 350 kmh, vitesse dangereusement réduite. En effet, à l'heure actuelle, l'ennemi imagine à peu de chose près, notre route de retour. À chaque instant, ses chasseurs peuvent nous intercepter. Nous entrons dans la période la plus périlleuse de la mission. Il est 14 h 06, nous devrions être à Crèvecœur dans 10 mn à 400 kmh, il nous faudrait au moins 17 mn pour y arriver. Or, les chasseurs alliés ne nous attendront pas 7 mn, et tout retard supplémentaire accroît encore le risque que nous courrons de faire le voyage de retour sans escorte ni protection. Cependant, le colonel n'a pas hésité ; il conserve la vitesse réduite qui doit nous permettre d'entourer les camarades en difficulté. Observateurs et mitrailleurs veillent avec une vigilance plus grande et scrutent, de toutes parts, le ciel qui est peut-être plein d'ennemis.

Deux, trois, quatre minutes passent. Le "G" fait savoir qu'il ne peut pas maintenir la vitesse de 350 kmh. Il est clair que nous ne le ramènerons pas ; le colonel décide de ne pas exposer inutilement les dix autres avions. Il remet les gaz, part en avant. Nous comprenons tous ce que cela signifie : nous abandonnons le "G". Quel sera son sort ? Sera-t-il, proie facile, attaqué et achevé par les chasseurs boches ? Fera-t-il un atterrissage forcé ?

Bauden le suit des yeux le plus longtemps possible et me rend compte : le "G" vient de franchir une ligne électrique d'extrême justesse, le second moteur doit être atteint aussi (4).

Ce n'est déjà plus la banlieue. Les jardins maraîchers sont moins nombreux ; les champs sont plus vastes, plus uniformes, c'est une région de grande culture.

Le panache de fumée qu'un train lâche à 5 km à notre droite, indique la ligne de Soissons. Je cherche à me repérer exactement. Nous sommes en contrebas d'une côte qui s'élève, à gauche ; une route blanche mène vers un petit hameau dégagé que je devine en haut ; derrière à l'Est, Gonesse, fin de l'agglomération parisienne. Je lis sur ma carte que le hameau s'appelle Roissy-en-France. Je ne sais rien de lui. Il y a un instant, j'ignorais son existence. Ce doit être un village comme tant d'autres villages de chez nous. Des fermes placées sans grand ordre - au centre une église et, tout contre, le vieux cimetière dans lequel on n'enterre plus - une place herbeuse et la Mairie qui sert aussi d'école à moins que les gamins n'aillent en classe au prochain patelin - peut-être, un débitant. Un village français avec de braves gens qui travaillent dur (il en manque malheureusement, ceux qui sont morts en 40 et tous ceux qui sont prisonniers). Ils ne voulaient de mal à personne et aujourd'hui…

Nous passons près d'Ermenonville, Crépy-en-Valois est au nord-est, mais nous ne ferons pas le crochet, avant d'arriver à la forêt de Compiègne, à 14 h 14 (plus de 8 mn de retard, sûrement les chasseurs n'attendront pas !) le colonel tourne vers l'ouest et se dirige sur Crèvecœur. Nous suivrons maintenant le même cap jusqu'à la côte anglaise, c'est vraiment le retour, le homing.

Chaque minute est plus dangereuse. L'ennemi sait bien maintenant où nous sommes et où nous allons, et la zone que nous traversons est couverte de terrains de chasse.

14 h 15

Je vérifie ma position et refais mes calculs : dans dix minutes nous devons être à Crèvecœur, dans 22 mn à la côte française, dans 39 mn1/2, à la côte anglaise, dans moins d'une heure, à la base.

14 h 16

Devant nous, un carrefour, un gros camion arrive par une route à peu près perpendiculaire à la nôtre. Brusquement, il s'arrête et, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, une vingtaine de soldats boches en descendent : en panique, ils vont s'abriter dans les fossés, et derrière les arbres. Nos mitrailleuses crachent.

14 h 16 1/2

L'Oise.

14 h 21

Un gros bourg, Saint-Just-en-Chaussée. Quelle est cette foule là-bas dans un champ ? des baraquement? et, mais oui ! des chevaux de bois ! Un fête foraine. Toutes les têtes sont dirigées vers nous, attraction non prévue au programme ! Ces Français réunis paisiblement dans l'après-midi d'un dimanche d'automne pour trouver un maigre dérivatif à leurs soucis quotidiens, sans doute vont-ils nous faire les gestes d'amitié auxquels nous sommes si sensibles. Je les regarde, impatient de saisir des signes de sympathie, de fraternité. Mais non, des deux ou trois cents personnes présentes, aucune ne bouge, ne manifeste. Et aussitôt, je me suis souvenu : dans la France de 1943, on n'est pas libre dès qu'on est visible ; on peut acclamer des aviateurs alliés si l'on est seul, perdu dans les champs ou dans une cour de ferme ; mais dans une assemblée, dans une fête, comme celle-ci, il y a toujours un soldat boche ou - pire - un délateur français ; il faut se taire. Voilà ce que signifie cet accueil auquel je ne m'attendais pas et qui me glace.

14 h 25

Crèvecœur est à 3 km à l'ouest ; je regarde intensément le ciel. Pas un avion ; les chasseurs alliés ont dû partir, depuis plusieurs minutes. Jamais, dans aucune opération, je n'ai constaté un retard aussi important (5). Nous avons joué de malchance, dès le départ ; ensuite, le vent nous a obligés à changer un peu notre itinéraire ; plus tard, nous avons attendu, à vitesse réduite, l'avion de Lucchesi.

Une rangée de peupliers. Montée brusque, puis piqué. Des champs plats à l'infini. Une haute charrette chargée de gerbes ; en bas, marchent des femmes avec des mouchoirs de couleurs noués autour des cheveux ; sur la charrette - à notre niveau - un vieux, avec un grand chapeau de paille et un petit garçon. Ils nous ont tous vu. La voiture s'immobilise, et soudain, le grand-père et le petit se dressent, au garde-à-vous et font le salut militaire. J'ai les yeux pleins de larmes.

Le ciel est toujours vide, d'amis et d'ennemis. Le temps reste très beau. Pas un nuage. Tant mieux ; les nuages sont pour les chasseurs les meilleures embuscades.

Encore une rencontre éclair. Un chemin vicinal, une gamine sur une bicyclette avec deux ou trois camarades courant autour d'elle. Tout le monde nous accueille avec des signes de joie et d'enthousiasme. Mais, soudainement, l'une des petites filles, effrayée sans doute par le fracas des moteurs, prend peur et s'enfuit. Les autres la regardent d'abord, puis, gagnées par la panique, se mettent à courir aussi vers les fossés et les arbustes. La bicyclette gît, abandonnée, au milieu de la route. Petites Françaises, petites sœurs, pardon de vous avoir fait trembler.

Il y a 12 mn que nous avons dépassé Crèvecœur. Dans moins d' 1 mn nous aurons traversé la côte française, à Biville, comme tout à l'heure. Nous savons qu'à cet endroit, elle est peu défendue, les nids de mitrailleuses que nous avons surpris à notre arrivée sont peut-être alertés maintenant, nous nous préparons à les mater. Les mitrailleuses de nos dix avions balayent abondamment la crête des falaises dès qu'elle est dans notre champ de tir. Cela fait un fracas brutal et je suis incapable de me rendre compte si cette fois nous sommes attaqués.

14 h 37 1/2

Presque tous en même temps, les avions après avoir rasé l'arête de la falaise plongent, vers la mer, en ondulant sans arrêt pour ne pas être attaqués le dos.

La France est derrière moi. Je sens tout à coup que je ne l'ai pas assez regardé, admirée, possédée.

Ce n'est pas fini. On peut encore avoir affaire aux chasseurs. Mais dans 10 mn, nous arriverons dans une zone où ils ne s'aventurent plus guère depuis de longs mois. Ensuite, il y aura encore 9 mn de vol avant la côte anglaise.

Une dérive ; tout va bien, nous sommes sur notre route. On met en marche l'appareillage spécial qui signale notre arrivée et notre nationalité à la radio location anglaise. Progressivement, la vitesse est réduite jusqu'à 300 kmh environ.

Dans la détente qui se produit maintenant, chacun évoque les camarades qui ne rentrent pas avec nous ; et les Français qui sont tombés aussi tout à l'heure, parce que le sort les a cruellement placés entre nous et l'objectif utile à l'ennemi. La guerre.

14 h 47

Nous sommes à 100 km de la côte française, les chasseurs allemands ne viendront probablement pas jusqu'ici. Les pilotes qui ont fait du vol rasant et ténu fidèlement la formation serrée depuis plus de 2 h, doivent être épuisés de fatigue.

- « Ca va, Langer ? Pas trop éreinté ? »

- « Ca va, mon capitaine, mais je serai pas mécontent d'arriver. Combien de temps encore ? »

- « Environ une demi-heure. »

- « Ca suffira pour aujourd'hui. »

En attendant, on se laisse aller un peu, la formation s'élargit et prend de l'altitude. Les crans de sécurité sont remis aux mitrailleuses, qui ne serviront plus aujourd'hui. La côte anglaise est devant nous et pour s'identifier aux yeux des veilleurs, chaque avion lâche une fusée de deux couleurs convenues. C'est comme un joyeux feu d'artifice qui salue le retour à la terre libre. Au sol, des observateurs nous dénombrent ; ils vont téléphoner à la base que 10 avions rentrent sur 12.

L'un des dix nous quitte dès la côte ; il est en difficulté - peut-être depuis longtemps - et va se poser sur le plus proche terrain.

Le colonel appelle la base et lui demande de nous "tirer" jusqu'à elle. De 5 en 5 mn, on nous enverra en phonie le cap que nous devons suivre, et on nous ramènera ainsi sans navigation. Les observateurs ont le droit de se reposer !

Voici à nouveau les toits rouges et les hautes cheminées de Horsham. Le pilote du "S" annonce qu'il a un blessé à bord et que son avion est endommagé ; il demande à atterrir par priorité.

Le soleil est caché par des nuages qui paraissent plus épais vers le nord ; une sorte de voile gris constitué par des fumées industrielles, traîne sur le sol gêne la visibilité.

15 h 16

Nous arrivons sur notre terrain. Le "S" nous quitte et pique droit vers la piste. On le suit des yeux. Va-t-il se poser sans difficulté ? Le train d'atterrissage fonctionnera-t-il normalement ? Peut-être le pilote est-il blessé. Tout se passe normalement, les roues ont déjà touché le sol et le "S" roule, de plus en plus lentement, suivi par l'ambulance et par l'autopompe prêtes à intervenir.

Les autres avions tournent autour du terrain et se posent de minute en minute.

À nous, maintenant. Le sol se rapproche. Une secousse imperceptible, nous sommes à terre. Les avions devant moi ont repris leur allure pesante et maladroite.

Noblet et Berthelot sont au bord de la voie cimentée. Ils ont guetté le retour de leur zinc. Ils ont sauté de joie dès qu'ils l'ont reconnu. Ils le précèdent en courant et guident le pilote avec de grands gestes. Enfin, le "N" s'immobilise.

Je range papiers, cartes et règles. Un immense silence s'abat sur moi ; les moteurs viennent de s'arrêter. J'entends les exclamations des mécanos ils examinent la blessure qu'a faite un éclat d'obus au bord d'attaque de l'aile gauche.

Je me détache, j'ouvre le passage qui, sous moi, va me permettre de sortir de la carlingue. Je me débarrasse de mon harnais de parachute, de mon casque. Je saute à terre.

Je suis fatigué, j'ai l'impression qu'il fait très froid, tout à coup.

Pierre MENDÈS-FRANCE

Extrait de "Roissy-en-France" (Éd. La " Nef ")

Réédité en 1944 dans "Liberté, liberté chérie" (Éd. Fayard)

(1) Par le plus grand des hasards, j’ai assisté au passage de ce raid dans les conditions suivantes :

À l’époque, nous habitions à La Chaîne, qui est l’un des hameaux de la commune de Plaisir, 15 km à l’ouest de Versailles. Après le déjeuner ce jour-là, je suis parti dans les champs pour ramasser de l’herbe pour nos lapins … ce qui était l’une de mes responsabilités familiales. À un moment j’ai vu surgir de l’ouest un groupe de bimoteurs qui, le nez en l’air, prenaient de l’altitude. Ils se sont regroupés avant de disparaître vers le plateau de Saclay. Quelques instants plus tard, j’ai entendu le bruit de l’explosion des bombes.

Le soir, par la radio, nous apprendrons que c’était un quartier de Chevilly-Larue qui avait été atteint et que l’un des appareils était tombé dans la Seine.

Mais ce n’est qu’après la guerre que j’ai connu le déroulement de cette mission telle qu’elle a été décrite par Pierre Mendès-France dans "Roissy-en-France". D’après le récit minutieux de P.M-F, il est vraisemblable que c’est la première "box" (de Rancourt / Patureau) que j’ai vu passer. Je n’ai pas pu voir la seconde (Langer / Mendès-France) qui était encore à très basse altitude, une dizaine de kilomètres plus au sud.

Après tant d’années, beaucoup de souvenirs se sont estompés mais le passage fugace de ces appareils du Squadron 342 "Lorraine", mis en œuvre par des Français Libres, est resté nettement gravé dans ma mémoire. Peut-être du fait de mon affectation, beaucoup plus tard, à l’Escadron 3/30 "Lorraine" où nous conservions avec soin dans notre salle d’honneur les souvenirs de nos Grands Anciens.

Jean HOUBEN

(2) Par la photographie, nous avons su, le soir même, qu'aucune de nos bombes n'avait dépassé la Route Nationale et atteint le quartier habité du Chemin Vert, et que l'objectif avait été entièrement détruit.

(3) C'est l'avion "H". Les quatre membres de l'équipage ont péri (Lt Lamy, S/C Roussarie, Adj Balcaen, Sgt Jouniaux).

Plaque-souvenir sur le parapet du Pont National

Les débris du "H" retirés de la Seine

(4) Le Boston "G" s'écrasera près de Compiègne. Le Lt Lucchesi et le Sgt Manilli réussiront à regagner l'Angleterre trente-six jours après. Le Sgt Godin et le Lt d'Astier de la Vigerie, blessés, seront faits prisonniers.

(5) En réalité, ce retard a été fort opportun. À 14 h 16, heure du rendez-vous les avions amis étaient bien à Crèvecœur mais ils y rencontraient 80 chasseurs boches qui nous guettaient. Ils les engageaient aussitôt ; bataille brève mais violente. Les Allemands perdirent 11 avions (contre 8 alliés dont le Lt Lents) et furent dispersés et chassés de telle manière qu'à notre arrivée, la route était libre. Nous n'avons su tout cela que le soir, après notre retour.

*****

Intervention du Squadron 341 "Île de France" lors de cette mission

Le 3 octobre, une mission nous est confiée qui nous enchante plus qu'aucune autre aurait pu le faire. Il s'agit de protéger le retour du groupe "Lorraine" des FAFL qui doit bombarder la station électrique de Chevilly-Larue, dans les environs de Paris.

Le rendez-vous était fixé au-dessus de Crèvecœur mais, à 14 h 15, heure prévue pour retrouver les Boston, aucun bombardier n'est en vue entre les nuages gris clair et noir qui se partagent le ciel.

Avec le Wing, je tourne en rond, sentant naître en moi quelque inquiétude quant au sort de nos camarades, quand, enfin, la silhouette d'un des bimoteurs apparaît très bas entre les nuages, bientôt suivie par plusieurs autres.

Soulagé, je m'apprête à assurer leur retour jusqu'à la côte anglaise, quand le contrôleur m'informe que les Spitfire qui, au-dessus de nous, assuraient notre protection haute, sont aux prises avec des Focke-Wulf.

Sans perdre un instant, je fais demi-tour et je ramène le Wing sur la France, que j'atteins entre Le Tréport et Cayeux. Cette manœuvre contraint d'autres Focke-Wulf, qui guettaient le retour des Boston, à renoncer à leur entreprise. Cette fois, on va pouvoir rentrer. Mais c'était conclure un peu vite. Des Messerschmitt, qui, eux, se trouvaient au-dessus de nous, arrivent à la rescousse et la mêlée devient générale

Suivi par mon numéro deux, le lieutenant Chevalier, je me lance à la poursuite d'un des 109. Accompagnant notre gibier, nous nous retrouvons à quelques mètres du sol et, en rase-mottes, je m'apprête à le tirer, quand il me facilite la tâche ! Manque de visibilité vers l'avant du 109 ou affolement, il accroche la cime d'un peuplier et s'écrase au sol.

Mais ni Chevalier ni moi ne sommes tirés d'affaire pour autant car, à ce moment précis, je m'aperçois que nous venons de franchir la bordure de piste du terrain de Saint-Omer... comme si nous avions l'intention de nous y poser ! Autour de nous, c'est un carrousel d'avions à croix noires ! Les uns atterrissent, les autres décollent et j'imagine que les Allemands ne doivent pas en croire leurs yeux en nous voyant surgir au milieu d'eux en plein cœur de leur base ! Mais ce n'est pas le moment d'épiloguer sur les états d'âme de nos ennemis. Il s'agit de nous en tirer, et ceci ne va pas être une petit affaire.

En effet, le premier instant de surprise passé, les Allemands réagissent : c'est d'abord la Flak qui éclate autour de nous ; ensuite, deux 190, qui se trouvaient en tour de piste, essayent de nous intercepter ! Mais par une sorte de montée en tire-bouchon pas très orthodoxe, Chevalier et moi entrons avec délices dans une mer de nuages qui nous dissimule à l'ennemi.

Il ne nous reste plus beaucoup d'essence quand nous nous posons, enfin, à Biggin Hill.

Le bilan de l'opération est positif, puisque nous avons descendu quatre avions ennemis, qu'il a fallu payer, hélas, par la perte de trois des nôtres ! Mais nous n'avons pas failli à la mission qui nous était impartie : sous notre protection, les avions du groupe Lorraine sont revenus, sains et saufs, mis à part les deux qui avaient été descendus par la Flak, au-dessus de leur objectif.

Bernard DUPERIER

Extrait de "Chasseur du ciel" (Éd : Perrin - 1991)

Date de dernière mise à jour : 08/02/2021

Ajouter un commentaire