Rejoindre la France libre (3)

Dès les premiers jours qui suivirent l'armistice français, je cherchais à m'évader. Notre navire n'appareillait plus de Saïgon que pour de brèves croisières destinées à secouer l'apathie générale. Tout me heurtait dans la vie que nous menions. J'avais un besoin lancinant de retrouver la possibilité de me battre. D'ailleurs, l'impulsion était donnée, nos chefs nous y engageaient.

Puis ils firent volte-face. Comme si l'Allemand qui foulait le sol de la France avait soudain disparu. Mais ils employaient trop d'arguments spécieux pour se justifier, ils nous demandaient trop de serments d'allégeance pour nous convaincre.

Je n'avais pas d'incertitude, envers et contre tout. Pour moi, un seul moyen : l'ennemi, on l'affronte là où il attaque.

J'essaierai de me rendre à ce rendez-vous. Il m'y faudra quatre mois de calculs, d'espoirs et de déceptions, d'espoir encore.

Dalat, 2 novembre 1940

J'ai refermé la cabine téléphonique avec soin derrière moi. Il ne faut pas que ces gens m'entendent. La porte vitrée a étouffé le brouhaha des voix, mais elle me laisse le spectacle de la salle animée du Lang-Biang, hôtel chic de Dalat, à l'heure du thé.

L'hôtel Liang-Biang

- « Je vous passe Saigon... Eh bien ! Parlez, monsieur ! »

Une voix lointaine, des paroles que seul je peux comprendre :

- « Allô ! Capitaine, c'est moi. Impossible de toucher l'autre. Il est parti dans le nord. Que dois-je faire ? »

- « Préviens le remplaçant. Rendez-vous lundi, à 8 h 40. Et t'en fais pas. Bonsoir, mon gars. »

J’ai raccroché. La police fait enregistrer toutes les conversations, mais il est impossible qu’elle comprenne le sens réel de ces simples mots. Ils vont changer tout le cours de ma vie. À 200 km d'ici, Louis Ducorps, un petit Breton aux yeux clairs, se met à l'œuvre. Tout ce qui n'était que projet va passer à l'exécution.

Quant au caporal de Valence, qu'il m'est impossible de toucher, je l’imagine en marche sur la route de Battambang, avec son visage de légionnaire aux joues creuses, avec sa foi, sa véhémence. Le sort n'aura pas voulu qu'il s'enfuie avec nous. Car Valence et Ducorps sont les deux compagnons que j'avais choisis pour m'évader.

Je sors de la cabine. Des amis me demandent :

- « Vous venez faire un bridge lundi ? On dansera... »

- « Bien volontiers »

Lundi, je serai loin. Ma réponse au téléphone signifiait : Puisque Valence ne peut pas nous rallier en temps utile, préviens comme convenu Jean Arnoux. Lui seul est capable de se jeter dans notre aventure sans même avoir été pressenti. Et sois à Kompong-Trach lundi matin, à 8 h 40, avec l'essence de réserve pour l’avion, à l’endroit que je t'ai désigné, sans le connaitre, sur la carte.

- « Suzy a ouvert une nouvelle boîte. On pend ta crémaillère jeudi. Vous viendrez, capitaine ? »

- « Mais oui, certainement. »

Mon cœur se serre à l'idée de partir sans Valence, ce merveilleux garçon avec qui nous avions formé, dès les premiers jours de juillet, nos projets d'évasion. Et mes hommes que je vais abandonner !

Je pense avec émotion à tous ces êtres droits, ces cœurs simples. Les ai-je assez aimés, mes canonniers fidèles, pendant ces longs mois de guerre aux attentes stériles, aux interminables quarts de nuit. Les larmes qu’ils laissaient couler sur leurs visages, quand nous écoutions à la radio les étapes foudroyantes de notre désastre. Je connais assez leurs pensées profondes pour savoir qu'ils ne m'en voudront pas.

L'échec de ma tentative, la semaine dernière, a accru mon désir de partir. Le risque d'une évasion périlleuse est moins lourd que la honte de rester loin du combat, et rien n'est plus lassant que d'être filé comme un malfaiteur.

Je suis sensible à la douceur de cette nuit. Le silence de Dalat est prodigieux. Les nuits de Saïgon, d’Hanoï ou de Cholon sont toujours bruyantes : chansons de matelots en goguette, bruit de quelque festin chinois dans les maisons ouvertes sur la rue et, plus tard, cris des coureurs de pousse-pousse attardés, que rythme le claquement de leurs pieds sur l’asphalte.

La région de Dalat

Ici, rien de tout cela. Dalat, sur sa montagne, a des grâces de bourg écossais. Pour la première fois depuis deux ans, j’ai froid. Ceux qui n’ont pas connu les zones tropicales ne comprendront jamais ce plaisir sensuel : l’air frais sur la peau nue. Aussi ai-je gardé la fenêtre grande ouverte.

Il est minuit passé. La route, en bas, est déserte, mais les nuages semblent la suivre. Pas de la brume, mais de petits paquets d'ouate chassés par la mousson, qui s’accrochent un instant à ce village haut perché et s’effilochent dans la masse sombre des pins et des mélèzes.

La forêt qui monte à l'assaut des maisons, la forêt elle aussi est silencieuse. Les animaux, engourdis, se sont tus, ou sont allés vers la plaine torride. Nous avons dû y descendre au crépuscule pour une battue, ma dernière chasse au tigre, je pense.

Les nuages ont cessé leur procession. La fenêtre encadre maintenant un ciel d'étoiles et le froid semble plus vif. Je n'ai pas envie de dormir. Malgré moi, je pense sans cesse à mes projets de fuite. Combien n'en ai-je pas forgés depuis l'armistice :

Soulever l'équipage du La Motte-Piquet et conduire le croiseur à Singapour, et il s’en est fallu d'un cheveu que ça réussisse.

Louer à prix d’or une jonque chinoise, et je revois mes transactions nocturnes à Kampot.

Rallier au large de Saint-Jacques un des bateaux étrangers qui passent à l’horizon sans toucher nos rivages.

Traverser la frontière siamoise pour atteindre la Birmanie. Que sais-je encore ?

À tous, j'ai dû renoncer, sans me lasser de chercher de nouvelles solutions. Mes démarches pourtant, et surtout mes propos en public, m’ont valu l’insigne honneur d’être surveillé. Je m'amuse de cette, filature. Il m'arrive de la faciliter. Je donne à mes suiveurs un rendez-vous auquel je suis fidèle.

Mais, depuis deux jours, je les ai semés. Parti soi-disant pour Nha-Trang, je me suis fait conduire ici, à Dalat, où je suis inscrit sous un faux nom dans un des plus petits hôtels.

Saïgon, lundi 4, matin

Dans 4 h, il va falloir passer à l'action et je n’arrive pas à fermer l'œil. J'écris, c'est une façon de tromper mon attente.

Il est évident que les policiers indigènes qui me surveillent manquent de jugement, sans cela ils auraient aisément réuni les fils de mon petit complot. Je dois reconnaître cependant que cette nuit, j’ai peur d’être arrêté. Chaque fois que quelqu’un monte, je me précipite sur le balcon afin de pouvoir jeter sur le toit voisin ce journal trop indiscret. Mais il se fait tard et mes alarmes, s'espacent.

On a lanterné tout le jour tandis que je me rongeais d’impatience. Enfin, vers la fin de l'après-midi, l'auto a dévalé le chemin du retour. Affre conduisait à tombeau ouvert, admirablement bien d'ailleurs.

Le crépuscule tropical, très soudain, nous a pris à mi-parcours. Nous n'étions pas sortis des montagnes couvertes de forêts qu'un orage a éclaté, avec une violence décuplée par la résonance des hautes futaies. Puis la route s'est engagée entre les rizières et la chaleur a commencé de croître jusqu'à Saïgon où nous sommes arrivés vers 8 h.

Ce que j'ai fait depuis ce moment est inimaginable.

D'abord, visite à Arnoux. Je l'ai trouvé tel que je l'avais jugé, plein d'enthousiasme pour partager nos risques.

Louis Ducorps était déjà parti. Il doit parcourir pendant la nuit 300 km en voiture afin d'arriver à l'aube à Kompong-Trach avec l'essence nécessaire à la traversée, accumulée depuis deux mois sous des sacs de ciment, dans un hangar désaffecté.

Nous avons dîné à la Pointe des Blagueurs.

- « Je suis passé à votre hôtel cet après-midi, me dit Arnoux. Je vous croyais de retour. Le patron Georgetti m’a signalé que la police vous avait demandé. »

- « Il vaudrait mieux que vous couchiez ailleurs, conseilla Germaine Affre. »

- « Oui. Mais il faut de toutes façons que j'y retourne, j'ai encore des papiers importants à faire disparaître. »

Je songeais à la liste des volontaires qui devaient prendre la jonque chinoise à Hatien. Je ne suis qu'un médiocre conspirateur.

-- « Je rentrerai tard et sortirai demain matin très tôt. C'est un risque à courir. »

-- « Un de plus en tout cas, ajouta Affre. Il est déjà bien imprudent que vous preniez tous les deux le même avion. La commission japonaise est à Saïgon. L'aérodrome est gardé. Arnoux, depuis son laïus au Continental, est également suspect. Je vous propose de l'emmener demain matin dans la clairière de Trang-Bang. »

C’était le bon sens même. Nous approuvâmes. Ainsi, je partirai seul de Saïgon pour égarer les soupçons.

J'ai reconduit chacun à sa maison, puis, avec l'auto que m'a laissée Affre, j'ai pris la route du Cap. Comment partir sans embrasser les Bellon, mes amis les plus chers ?

Leur stupéfaction ! Ils viendront au terrain pour me voir au dernier moment.

Un peu plus tard, à la coupée du Lamotte-Picquet accosté quai de la Lyre, le factionnaire, étonné m'a salué.

Le croiseur "La Motte-Piquet"

Le grand croiseur dormait. Je suis monté une dernière fois dans ma chambre, sous la passerelle, pour m'assurer que mes tiroirs ne contenaient plus de lettres compromettantes

J'ai fait appeler par un planton mon filleul, le quartier-maitre canonnier Lombardo. C'est le meilleur des quelque vingt boxeurs que j'ai formés et, à Hong-Kong, récemment, il a battu tous les adversaires anglo-saxons qu'on lui a opposés. Ses camarades, avec qui je lutte presque chaque matin sur la plage avant du croiseur, me sont dévoués corps et âme.

- « Tu vas appeler quelques copains. Au bas de la coupée, sur le quai deux policiers indigènes m'attendent, soit pour me filer, soit pour m'arrêter... Je voudrais être débarrassé d'eux jusqu'à 8 h du matin. »

Le brun visage de mon filleul s'épanouit de plaisir à la pensée d'exécuter un ordre aussi inattendu.

- « Bien, compris... Vous pouvez descendre dans un quart d'heure. Bonne nuit, capitaine. »

Je n'ai pas mis Lombardo dans le secret. Après mon évasion, mes complices seront peut-être inquiétés. Il est inutile que j'augmente les charges qui pourront être retenues contre lui.

20 minutes plus tard, j'ai quitté ce lieu où j'ai vécu deux ans, ce lieu encore imprégné de l'âme de guerre dont mes pensées l'avaient saturé, depuis que nous attendions de nous mesurer avec l'ennemi. L'asphyxie me guettait dans cette atmosphère d'illusions perdues. Les policiers en faction au bas de la coupée ont disparu.

À l'hôtel, je viens de brûler les derniers papiers, de fermer les malles en bois de camphre qui contiennent tout ce que je possède et que des amis doivent enlever avant qu'on ait donné l’alerte.

Il est 4 h 1/2, je vais me reposer.

Je m'étais allongé, mais décidément rien à faire. Il faut en prendre mon parti, attendre le jour sans dormir.

Je redoute encore d'être arrêté au moment du départ. Le risque numéro deux, je l'affronterai en cueillant Jean Arnoux dans la forêt de Trang-Bang.

Puis, passé le grand delta du Mékong, il faudra chercher un lieu d'atterrissage sur un sol couvert d'herbes hautes. Il aura là, dans le voisinage (je tiens mes renseignements de la Place, raison d'en douter pour un optimiste !), une compagnie de miliciens commandée par un officier. Comme aucun avion n'a survolé la région depuis plusieurs années, quelles vont être leurs réactions ?

Et Louis, sera-t-il au rendez-vous ?... C'est déjà un exploit pour lui que de couvrir 300 km de nuit à travers la Cochinchine et le Cambodge avec un chargement d'essence dont l'importance insolite suffirait à le faire arrêter. La vente en bidons est interdite, en effet, depuis le début de la guerre, et il doit passer une dizaine de bacs, tous militairement gardés.

En admettant que tout aille bien jusque-là, il faudra remplir en hâte les réservoirs et, sous le nez des miliciens, charger l'essence supplémentaire dans la carlingue, après avoir vidé celle-ci de toutes ses charges inutiles, comme de juste, puis décoller d'un sol inconnu, sur ce zinc fatigué, avec 120 kg de surcharge en plus du maximum autorisé pour un moteur neuf.

Le Pélican est un appareil d'école, maltraité par des générations d'élèves, entretenu par des mécaniciens indigènes dont j'ignore la compétence. Mais ce dont je me suis, hélas informé, c'est qu'il n'a plus qu'une douzaine d'heures de vol avant sa révision générale.

Caudron "Pélican"

Après, ce sera le grand saut, 1.100 km de mer (Lisbonne, Londres, pour fixer les idées), avec un avion terrestre, au-dessus d'une mer infestée de requins. Comme notre appareil n'a pas cette autonomie, nous devrons ravitailler deux fois en vol.

Enfin, si grâce à Dieu nous touchons la terre promise, j'espère que nous ne serons pas reçus par une rafale de mitrailleuse.

Le jour se lève. Le ciel est gris-perle. La rue Catinat s'éveille. Le bruit d'un pousse naît et j'entends le claquement familier des pieds nus sur l'asphalte décroître vers la rivière. Ce soir, je serai arrêté, ou mort, ou libre

C'est idiot, ce que je viens d'écrire là !

Khota-Baru, 4 novembre

Ouf ! Qui m'aurait dit que je daterais mon journal de cette bourgade au nom bizarre, perdue dans la jungle malaise, où nous avons atterri, il y a quelques heures à peine, après une invraisemblable traversée. Mais commençons par le début :

Ce matin, 6 h. Dans le vestibule du Saigon Palace, je rencontre le patron Georgetti déjà levé. Jusqu'ici, mon départ a bénéficié du secret. Je n'ai averti que le colonel Magnan la semaine passée, car nous partageons les mêmes idées, et, il y a quelques heures, les Bellon, mes meilleurs amis.

Je ne sais quelles obscures raisons me poussent :

- « Adieu, Georgetti. Vous savez, je m'évade dans une demi-heure. »

Nous n'avons jamais eu de relations d'amitié. Pourtant, je vois ses yeux s'embuer, deux grosses larmes suivre ses rides.

- « Vous aurez besoin d'argent. Venez. »

Je le remercie. D'ailleurs, à quoi me serviraient les piastres indochinoises.

- « Venez, insiste-t-il, je vous donnerai un petit lingot d'or, vingt mille francs »

- « Mais je ne pourrai pas-vous les rendre. »

Il me prend par le bras et m'arrête d'un regard de reproche.

Dehors, les policiers indigènes, qui d'habitude me filent ne sont pas là (il m'arrive, quand j'utilise l'auto, de les inviter à monter à côté du chauffeur. Mais, ce matin, ils n'auraient pas ce privilège).

La voiture de l'hôtel me conduit à Tan-Son-Nhut, l'aérodrome de Saigon. Je suis calme, sûr de moi. Au bar du club, Repessé, le chef mécanicien, et mes amis, Jean et Mary Bellon, sont déjà là. Ceux-ci, trop graves et aussi trop matinaux pour être vraiment naturels. Toulza, l’excellent moniteur, dirige les manœuvres dans le hangar.

Alentour, des miliciens en uniforme, qui sans doute viennent ici en curieux, me donnent des sueurs froides, car je crois voir en chacun d'eux un policier.

Je demande le Pélican pour aller soi-disant à Quan-Loi, plantation d'hévéas, qui possède un terrain à quelque 100 km de Tan-Son-Nhut. Le gros Repessé bougonne :

- « Moteur fatigué, fuite d'huile... Restez bien sur la route. En cas de carafe, on saura où vous chercher. »

Les aides poussent le Pélican sur la pelouse. Le plafond est à 50 m, mais troué d'azur, et Toulza me permet de partir.

Caudron C-510 "Pélican" F-AOFT de l'Aéro-Club de Cochinchine

Deux militaires en kaki, qui viennent de passer le portail, éveillent de nouveau mon angoisse. Je vois partout des agents chargés de m'arrêter.

Le démarrage du moteur me prend de court. J'aurais voulu parler encore un peu à mes amis. Je m'approche d'eux, leur glisse quelques mots d'adieu. Ils sont très émus.

Soudain, la peur me prend que l’on devine et je me précipite dans l’avion, comme si tous les policiers du monde étaient à mes trousses.

Décollé. De la ville aux maisons basses émerge, vers la rivière, le mât tripode du Lamotte-Picquet, avec la ligne blanche du télémètre et la tourelle grise de télépointage d'où j'ai dirigé tant de tirs ! Tout mon passé !

Pris la direction de Quan-Loï, mais, dès Thu-Do-Mmot, suffisamment éloigné de l'aérodrome, venu cap à l'ouest et percé la mince couche de nuages.

À ce moment, un incident me surprend où je crois voir un présage fâcheux. Je ne suis allé qu'une fois à Trang-Bang, au milieu de la forêt.

J'ai besoin de la carte pour m'y retrouver. Mais un coup de vent m'arrache celle-ci et la colle au fond de la carlingue, où je ne peux pas l'atteindre en vol.

La visibilité du sol est mauvaise, et j'éprouve ma première émotion de la journée en me demandant si je vais perdre un temps précieux à chercher le petit carré de verdure du premier rendez-vous.

Un peu de veine et m'y voilà. Germaine et André Affre sont près de leur auto avec Arnoux qui houspille le gardien indigène pour qu’il allume les brindilles mouillées dont la fumée doit me donner la direction du vent.

Je laisse le moteur au ralenti, bondis à terre, étreins mes amis rapidement.

En route, vite, pas de temps à perdre !

Nous grimpons, Arnoux et moi, dans l'avion. Décollé face à l'est, je repasse en sens inverse sur le terrain où nous recevons le geste d'adieu de nos amis. Cap à l'ouest-noroît, mousson derrière.

Le soleil est levé maintenant.

Les nuages s’espacent. Je pilote, tandis que Jean Arnoux assis à ma droite, me montre sur la carte, au passage, les points remarquables. Nous survolons le grand delta du Mékong presque entièrement sous les eaux en novembre.

Le vent nous aide : l'estime accuse 150 km/h pour les 120 du Pélican. Cela ne fait que confirmer mes prévisions. Si j'ai retardé mon départ jusqu'ici, c'est en grande partie pour profiter de la mousson de nord-est, établie depuis quelques jours à peine. Deux semaines plus tôt, nous l’aurions eue sur le nez.

Nous passons Chaudoc vers 8 h et nous contournons cette grosse bourgade afin d'éviter qu'on prenne notre numéro. Les avions sont rarissimes dans cette région. Dès maintenant, nous sommes sur une voie trop excentrique pour n'être pas suspects. La plaine, envahie par la crue, scintille au soleil. Les rizières s'étendent entre les bras du fleuve majestueux. Un troupeau de buffles s'ébroue au milieu d'un îlot de palétuviers. Sur notre droite, les contours montagneux du Cambodge commencent à sortir des brumes matinales.

La région de Kompong-Trach au Cambodge

Par une coïncidence extraordinaire, et qu'il faut laisser au hasard plutôt qu'au mérite d'une navigation précise, nous passons à la verticale de Kompong-Trach à 8 h 40 exactement, l'heure fixée de mon rendez-vous à Louis Ducorps. Il a comme instructions de rester caché dans les environs et d’accourir dès qu'il entendra notre moteur.

Atterri très court dans un endroit un peu dénudé et roulé avec précaution au milieu des broussailles jusqu'au futur point de départ. Moteur stoppé, il ne nous reste que le silence de cette matinée, le bourdonnement des insectes et la lourde chaleur du soleil tropical.

Des indigènes accourent des prés voisins et, ce qui est plus grave, le chef des miliciens, un adjudant métissé de Cambodgien, arrive tout de suite à bicyclette.

- « À vos ordres, mon capitaine. »

- « Nous avons une légère avarie. Nous allons à Sisiphon. 10 mn de réparation et nous pourrons décoller de nouveau. »

- « Je dois téléphoner au résident. Est-ce que je peux demander son nom à mon capitaine ? Et le lieutenant ? »

Il est assommant, cet animal ! Et Louis n’est toujours pas là. Un instant d'émotion : le moteur d'une auto qui se rapproche. On en distingue déjà la masse sombre entre les arbres de la route voisine. Est-ce la police ? Tout est à craindre si notre ami a été arrêté. L'auto prend le chemin du terrain. Elle sort enfin des derniers boqueteaux pour se diriger vers nous. C'est la nôtre ! Hurrah !

À voix basse, je dis à Arnoux, en désignant du regard notre militaire :

- « Amusez ce gars-là, il faut l'éloigner dix minutes. »

Arnoux entre vite dans le jeu :

- « Dites-moi, adjudant, où sont les tranchées que vous deviez creuser ? »

- « Quelles tranchées, mon lieutenant ? »

- « Ça, par exemple, vous vous foutez de moi ? Vous allez un peu voir. Où est le poste de garde ? L'autre en reste bouche bée. »

Ils s'éloignent.

Malgré la gravité du moment, je ne peux m'empêcher de rire. Arnoux, pour gagner le plus de temps possible, affecte de boiter bas et le sous-officier, la main sur le guidon, est bien obligé de l'attendre.

Nous commençons à remplir en hâte les réservoirs. Un indigène, amadoué par le don d’une piastre, nous aide.

J’en profite pour dire à Louis de traverser le champ avec la voiture afin de déceler les termitières. Les herbes rabattues traceront un chemin de décollage. Tout marcherait bien si le nombre des spectateurs n'augmentait pas à chaque instant. Aux miliciens qui arrivent par petits groupes, se joignent les paysans et la marmaille du hameau dont j'aperçois les huttes de l'autre côté de la route. Ma grande crainte est de voir surgir des Européens.

Je viens juste de revisser les bouchons, quand l'auto retourne, suivie de près par notre cerbère et par Arnoux qui traîne littéralement la jambe.

- « Le résident demande des explications. Il voudrait parler au capitaine. »

- « Allez téléphoner au résident que j'arrive. L'avarie est réparée. Nous faisons juste un petit tour d'essai... Dites-lui qu'on s'invite à déjeuner. »

Nous voilà libérés un moment. Vite, chargeons la carlingue de l'essence nécessaire au ravitaillement en vol, et aussi de quelques sandwiches, d'une bouteille de bière et de trois chambres à air destinées à faire des ceintures de sauvetage. Que Dieu nous préserve de tomber dans ces eaux infestées de requins !

Pour gagner du poids, nous démontons les deux fauteuils droits qui, placés au milieu de la prairie, prennent un air cocasse. Tout est prêt. Le grand moment va arriver, le décollage, avec, pour cet avion léger, une surcharge énorme au-dessus du poids maximum autorisé.

Non, tout n'est pas prêt, car voici notre gêneur de retour, haletant sur sa bicyclette.

- « J'ai l'ordre de vous arrêter. »

- « Je vous répète que je ne vais faire qu'un petit tour, nous sommes là dans 5 minutes. »

Mais le métis a vu dans l'herbe les deux fauteuils abandonnés et, au fond de l'avion, les bidons qui luisent beaucoup trop. D'un coup d'œil je m'assure que les hommes les plus proches, à quelques mètres de nous, eux, n'ont encore rien compris. Notre départ, je le sens avec une panique intérieure, ne tient plus qu'à un cheveu.

- « Vous n'êtes tout de même pas idiot, dis-je d'une voix contenue. »

J'ai pris, d'un geste ostensible, mon revolver d'ordonnance, je suis très calme, les yeux fixés sur ceux de l'adjudant. J'ai mis toute mon, énergie dans mon, regard, et l'autre ne saura pas que c'était un regard désespéré. J’ai déjà oublié le visage de ce métis, mais je reverrai toujours, il me semble, ses yeux éraillés, des yeux de renard traqué, au moment où il essaie de mordre avant de recevoir le coup de grâce.

J'ai feint de déplacer seulement mon arme, mais pour que l'autre la voie. Et il voit très bien, le bougre ! Il est intelligent, il est lâche. Il n'insiste pas.

On ferme la porte. Ducorps, pour alourdir le nez, s'est accroupi à ma droite, à la place de l’un des fauteuils débarqués. Arnoux est assis derrière, sur notre chargement. Le moteur démarre du premier coup. J'ai trouvé à mi-course un repère transversal : un arbre mort, par une crête rocheuse dans le lointain. Je couperai si l'avion ne répond pas quand nous le passerons.

À Dieu vat ! Pleins gaz. Qu'il est lourd, ce terrain ! Les roues vont chercher les deux ornières de l'auto, tandis que la carlingue glisse dans l'herbe comme la coque d'un hydravion sur l'eau.

L'aiguille du Badin commence à peine de bouger que voici le repère. Déjà ! Un peu de manche arrière, et, mon Dieu, le Pélican ne dit pas non. Oh ! Il ne dit pas qu'il veut décoller tout de suite, mais il s'allège. Il a des intentions discrètes qu'il veut bien me confier. Alors, je laisse courir.

Voici la limite, le bord d'une petite rivière qui a plus de cailloux que d'eau. Il faut bien s'arracher. L'avion retombe, rebondit, retombe encore sur l'autre rive, court 50 m sur la vase sèche. Des buissons ! Il faut bien les sauter... Puis, je rends la main. Pour la troisième fois, les roues heurtent un terrain raboteux. Les amortisseurs nous renvoient comme balle, et c'est gagné. Nous sommes libérés du sol.

Le plus dur à franchir, c'est le premier rideau d'arbres, juste dans les plus hautes branches. Quelle était notre vitesse ? Je l'ignore. Mais on passe. Et Ducorps reçoit une formidable tape dans le dos qui traduit mon soulagement.

Cap au 182 tout de suite, la route de Singapour... Arnoux déplie le calque sur lequel il va travailler pendant toute la traversée tandis que je ne quitterai pas le manche.

Nous passons le rivage en rase-mottes pour qu'on nous perde plus tôt de vue. D'ailleurs, le Pélican est lourd, lourd.

La matinée est magnifique. Tout est immensément bleu, le ciel d'un ton uni, la mer avec des crêtes blanches.

À gauche, je reconnais la colline d'Hatien, à droite Kam-Pot, vrais paradis sur terre ou j’ai passé des heures merveilleuses à flâner au soleil sur le sable.

La région de Kampot au Cambodge

Je, sais qu'une escadrille d'hydravions, commandée par l’officier aviateur du Lamotte-Piquet, est mouillée à Kampot. Recevra-t-il ordre de nous prendre en chasse ?

J'ai confiance dans la lenteur des téléphones pour éluder ce risque. Il ne me faut que le temps de disparaître à l'horizon.

Nous passons les premières îles assez bas pour voir les bouquets de palmiers s'éventer sous la brise. La mousson souffle frais, bien établie, et ride la mer d'une faible houle tachée d'écume. Laissé prendre de la hauteur insensiblement, 600, 800 m. Et voici Phuoc, la dernière île voisine des côtes.

Essayé les magnétos, pour aussitôt le regretter. Celle de droite ne donne pas. J’ai eu tort d’essayer. C’est un souci de plus qui va me hanter pendant longtemps, jusqu'à ce que d'autres plus graves surgissent. Règle à suivre désormais : ne jamais chercher une cause supplémentaire d'ennuis quand on est impuissant à y porter remède. Mieux vaut les ignorer.

Le Pélican monte maintenant d'une façon plus sensible, je ne sais pourquoi. La terre commence à se voiler derrière nous. Nous baignons dans un azur aveuglant et la mer, aux larges moirures, montre à peine ses rides. C'est le vrai début des longues heures entre ciel et eau.

L'altimètre marque 2.000. Il fait bon. Je crois que nous chantons. Un souvenir me fait rire. Je devine qu'Arnoux, penché sur mon épaule, se demande pourquoi. Je lui crie :

- « Croyez-vous que ce soit bien prudent ? »

Je vois ses yeux narquois se plisser tant il exulte, cependant que Ducorps m'interroge du regard.

Poulo-Panjang sort tout juste de l’horizon, très loin sur notre droite. Elle va nous permettre la seule évaluation précise de la traversée

- « 15° de dérive tribord et 30 km de vent pour nous » annonce Arnoux.

L'île est par notre travers peu après 10 h. Et maintenant, il ne reste plus que la mer miroitante, avec les ombres de quelques nuages qui courent à sa surface, grosses baleines grises. L’euphorie me gagne. Perfide, car 1.000 km de désert d’eau s’étalent devant nous.

- « Et il faudra ravitailler en vol », me murmure une voix inquiète.

Oui, je sais. Mais la fraicheur de l'air est si douce à mon corps délivré des touffeurs de Saïgon que je me sens défaillir de bien-être. La fatigue, sûrement

- « On pourrait manger les sandwiches, » dit Arnoux.

Ai-je approuvé de la tête ? Nos provisions disparaissent en quelques bouchées. J’avais trop faim pour ce maigre casse-croute, il m’en reste un malaise. Et un remords, nous avons dilapidé la fortune des naufragés.

Depuis le décollage, mes yeux s'usent à chercher la ligne d'horizon entre deux densités de bleu à peine discernables. À un moment, je sens que mon effort s'allège sans saisir tout de suite la cause de ce changement. Puis, je m’aperçois qu'une bande violette barre mon champ visuel comme un diamètre. Bientôt, elle s’élargit, se fragmente et bourgeonne en lourds cumulus. Je savais bien qu'il fallait s’attendre aux violents orages équatoriaux, mais ce souci, après tant d’autres, je l’avais oublié.

Pourtant, la menace, soudain, me parait formidable.

Venir au ras des vagues, j'y songe bien. Mais les trombes d'eau, sous l'équateur, ont le poids du plomb.

- « Vous savez à combien il plafonne ? »

- « 4.000, théoriquement. »

- « Je vais tenter de passer dessus. »

2.000, 2.200... La montée est pénible. À 2.600, c'est fini et, première alerte, quelques gouttes d'huile viennent s'écraser sur le pare-brise. Le moteur cogne, bégaie, s'arrête presque.

J'ai hoché la tête :

- « Ça va mal ! »

- « Essayez de descendre sans réduire, me dit Arnoux. »

Le conseil est bon. Le vrombissement reprend, régulier. Mon cœur recommence à battre. Mais je sens me gagner une espèce d'écœurement. Car le mur de nuages s'élève devant nous, avec ses donjons imprenables, et nous n'avons pas le choix, il est impossible de contourner cette ville interdite.

Khota-Baru, 5 novembre

J'étais resté à mi-parcours du golfe de Siam. Nous allions vers l’orage. Il était devant nous comme l'épreuve imposée aux néophytes dans certains cultes religieux. Pour la première fois, je pensais à mes compagnons. J'évoquais le visage d'enfant et le visage d'homme. J'aurais voulu retrouver dans mon esprit, avant de les affronter, ces visages que je connaissais si peu, et, me tournant vers eux, trouver sur leurs traits la marque de l'aventure. Jusque-là, l'action m'avait imposé son rythme. Eux, je les avais oubliés.

Voici l'épreuve attendue. Ces défilés qui menacent les avalanches des cimes neigeuses, ces nuages en enclume prêts à nous porter un instant pour mieux nous foudroyer, ces hautes tours aux oubliettes d'ombre, cette cité fabuleuse sur sa montagne tourmentée, tout cela d'habitude on le fuit. Nous, nous arrivons déjà sous les portes crénelées de la ville.

Le mur est là, presque à toucher, l'espace d'une lieue. Brusquement nous rentrons dans le sillage de l'orage, une lame nous couche sur bâbord. Le nuage a pris la teinte des collines, le soir, à contrejour.

Arnoux me tape sur l'épaule

- « Vaudrait pas mieux faire le plein avant d'entrer dans la crasse ? Les niveaux sont à moitié. »

- « Allez-y ! »

Je vire pour côtoyer la falaise de pluie.

- « Crevez le plafond entre les deux nervures, ici... »

Ce sera moins périlleux, pour monter sur l'aile, que nos acrobaties d'essai de ravitaillement en vol. La manœuvre, nous l'avions mise au point depuis deux mois. Non sans risque. Mais nous n'aurions pu songer à franchir sans cela les 1.000 km de mer qui séparent Kampot de Singapour.

La manœuvre ! Une vraie exhibition de meeting. Mais nous cherchions les endroits déserts pour ces répétitions clandestines.

La porte ouverte à grand effort, en plein vol, et retenue par un filin contre les épontilles, il nous fallait d'abord enjamber un mètre de vide avant de trouver un appui.

Puis nous grimpions le long de la poutrelle pour atteindre l'aile haute. L'ouragan de nos 150 km/h criblait notre visage d'aiguilles et tentait d'arracher nos mains agrippées. Arrivés contre le pare-brise, sur quoi le vent nous écrasait, nous devions ramper enfin jusqu'à hauteur des bouchons.

Après cette ascension, le reste semblait un jeu d'enfant : dévisser les écrous, jeter au pilote une corde par laquelle il renvoyait le tuyau de caoutchouc, remplir les réservoirs, les reboucher.

La première fois, j'avais essayé d'atteindre le toit de la carlingue en contournant le bord de fuite de l'aile. Il s’en était fallu d’un cheveu que j’aille m'écrabouiller dans les rizières de Thu-Do-Mot.

Aussi, dès le second vol, j'avais utilisé un filin assez long pour ne pas entraver notre escalade, fixé d'un bout à l'avion, de l'autre noué sous les aisselles.

Il s'était vite révélé précieux.

Lors d'un essai, Ducorps avait glissé et était resté suspendu dans le vide, à 1 m de la roue gauche. J'avais alors incliné l'appareil jusqu'à ce que mon compagnon eût atteint le train d'atterrissage. Un instant après, il était à bord, blême mais sauf. L'ennui, c'est que l'incident s'était passé au-dessus du marché de Thu-Duc, tout grouillant à cette heure matinale de marchands indigènes, avec leurs charretons chargés de poteries, de mangues et de letchis. Peut-être avaient-ils cru à une acrobatie. Et pendant plusieurs jours j'attendis les questions de notre moniteur sur ce numéro aérien qu'il m'aurait été bien difficile d'expliquer.

Mais aujourd'hui, au moment de répéter notre manœuvre familière, j'ai soudain pensé qu'elle serait moins périlleuse si nous passions tout simplement au travers du plafond. Aujourd'hui, rien, rien vraiment, ne nous oblige à rendre l'appareil intact, et ce sera bien suffisant d'avoir à ramper contre le vent sur l'aile.

- « Allons, crevez-le ici ! »

Je dois répéter mon ordre. Car Ducorps hésite. Son esprit est encore prisonnier des règles attachées au rivage. Ce trou au plafond, il ne voit pas que c’est celui que nous avons fait dans notre existence ce matin même.

Mais Arnoux a déjà passé son bras à travers la toile. Je cabre l'appareil pour réduire la vitesse.

- « Vous pouvez y aller. »

Ducos se hisse à l’extérieur, se déhale sur la corde. Arnoux lui passe le tuyau de caoutchouc.

Un instant d'attente.

Il n'arrive pas à dévisser le bouchon... Ah ! Voilà, ça y est !

Attentif à maintenir l'avion qui vole juste au-dessus de sa perte de vitesse, je peux voir enfin la jauge remonter. Quels crétins diplômés m'avaient assuré que l'essence ne coulerait pas ?

- « Vous comprenez, l'effet de succion sur l'orifice. Phénomène de trompe à eau... »

Je me retourne contre l'ingénieur de l'expédition :

- « Pas malins, vos collègues ! D'après eux, c'était impossible. »

- « Il ne reste qu'à breveter l'invention, conclut Arnoux. »

Ducorps se laisse retomber entre nous, détend ses doigts crispés, essuie ses yeux pleins de larmes.

Nous devons être à mi-distance du Cambodge et de la Malaisie. Derrière nous, la mer est désespérément déserte. Pas le plus minable cargo pour nous réconforter. Devant, c'est l’inconnu.

- « Je vais essayer de contourner les plus gros nuages. »

- « Vous, vous suivez l’estime au poil. Hein ! »

Arnoux a mal entendu. Il se penche. Je vais répéter. D'un geste, il m'arrête. Il a compris. L'équipe marche.

Je cherche une entrée, le passage secret qui peut mener au cœur du château fort. Un ravin clair, semblable à un défilé de montagne quand le soleil vient y jouer, n'est qu'une impasse. Tout de suite, je dois gravir un morne de lave où les irisations mettent des champs de bruyères en fleur.

- « Attention, l'huile est à 100° ! »

Ducorps a décelé le mal avant mol. J’al trop demandé au moteur. Il faut redescendre. L’avion effleure 10 secondes le dos gris du nuage, du geste dont il se poserait sur une lande. Puis il s’y enfonce avec un sursaut comme s'il avait peur de s’écraser. Les gouttes crépitent sur les tôles, il pleut dru. Le Pélican frémit à longs frissons, pareils à ceux qui courent sous la peau d'un cheval. Pourquoi le carreau porte-t-il des traces de boue ?

- « Le pare-brise se couvre d'huile » dit Arnoux.

Ainsi veillent-ils, à tour de rôle, pour nous garder des coups dans la lutte.

Il faut descendre davantage. Je rêve de cette prairie calme de Kompong-Trach où les insectes bourdonnaient dans la gloire du matin. Et je regarde se dévider, jeu de hasard, l'aiguille de l’altimètre.

J’ai tenté vingt fois de redresser. Vingt fois, l’avion qui peine, a renâclé. Et soudain, sans que nous ayons eu le temps de comprendre, le moteur chante tout rond, sans fausse note. Il dit qu'il est content. La température, 60°, concrétise cette allégresse. Arnoux veut y voir l’effet de refroidissement de la pluie. Moi, je sais que les bons génies sont venus à notre aide.

Ce soir, je ne garde de l'heure qui suivit qu'un souvenir de rêve. À chaque sortie d'un grain, ébloui de fulgurations, le Pélican plongeait en tremblant. Je sentais ses commandes raidies sous mes vains efforts comme s'il s'arc-boutait contre moi dans sa chute. Puis, docile, il s'évadait de la pesanteur et dansait sur une piste de lumière avant de reprendre sa route dans l'orage. Je me souvenais d'un conte de fées : l'enfant perdu dans la forêt voit les arbres s'animer, les fantômes feuillus le poussent d'un coude de branche au passage, l'attirent dans les sous-bois obscurs, le relancent d'une poussée dans l'allée, l’égarent encore. Ainsi les nuages roulaient ils vers nous.

À 100 m, leurs flancs nous bousculaient d'une bourrade, ils nous cernaient, nous aveuglaient en s’écroulant, pour s’ouvrir plus loin sur une clairière de clarté. Des émeutes secouaient les aiguilles du tableau de bord. L’appareil ahanait.

- « On devrait prendre au plus court, droit sur Khota-Baru » me cria Arnoux, en me glissant la carte sous le nez.

La ligne Kampot-Singapour portait un crochet qu'il venait de tracer perpendiculairement à la côte malaise.

- « Combien cela nous fait-il gagner ? »

- « 2 h environ, et nous aurons le secours de la terre plus proche. »

- « D'accord. »

Je vins au noroît. Touchions-nous une nouvelle part de notre chance ? En quelques minutes, en effet, les nuages se lavèrent de leurs ombres, s’espacèrent. Un fond de puits fit une tache vert-de-gris : la mer. Après les masses informes où nous venions de nous débattre, la promesse d'une étendue plate était une délivrance.

- « Nous sommes à 300 m, qu'est-ce qu'on a perdu ? »

- « Presque toute notre fortune, le prix de mes esquives désordonnées. »

Je vais passer par-dessous. On verra l'eau. C'est plus commode pour voler droit. Il nous reste un bon bout de chemin et peut-être encore de la crasse.

Je ne voulais pas m'abandonner à un optimisme exagéré.

- « Mais vous avez gagné la première manche ! » me cria Arnoux.

Je rectifiai :

- « Nous l'avons gagnée ! »

J'abandonnai 100 m de notre altitude pour passer sous le premier plafond, comme le vainqueur laisse un pourboire royal.

L'étendue verte ne révéla qu'une faible houle, avec des vagues que le vent fondait en écume. À l’horizon, les ombres des nuages étendaient des bandes noires où plusieurs fois nous crûmes découvrir la terre.

Il se faisait tard, je m'impatientais. Arnoux me calmait sagement :

- « Par temps clair, nous verrions les montagnes et la presqu'île de Malacca. »

Pourtant, il me fallut longtemps encore avant de discerner, à la faveur d'une échappée, les crêtes des monts du Siam.

Un nouveau grain nous isola sans nous secouer.

On devrait voir la terre. Pourvu que l'orage n'ait pas affolé le compas.

- « Nous sommes tout de même à 50 km de la côte. »

- « Et avec cette visibilité ! » corrigea Arnoux, penché sur la carte.

- « C'est égal, ça ira mieux quand je l'apercevrai droit devant. »

Une pluie légère, une fois de plus, nous encapuchonnait.

Brusquement, les vitres s'éclaircirent, se séchèrent. Un bleu acide nous sautait aux yeux. Je dus ciller. La terre voguait vers nous sur un océan de clarté. Nous n'oublierons jamais ce paysage surgi après d'interminables heures de vol, surgi d'un seul coup des vapeurs de l'orage.

Je n'y étais jamais venu, mais j'avais passé tant d'heures à étudier la carte marine et les instructions nautiques, que je me trouvais en pays de connaissance. Grande et petite Redang, îlots Printia, autant d'amers remarquables. Nous étions bien en Malaisie et non au Siam hostile, dont la frontière, 5 milles plus au nord, suivait les sinuosités de la rivière Kelantan. La mer s’était peuplée d'une flottille de pêcheurs. Un cargo traînait un panache de fumée noire vers le large.

- « On peut tomber, maintenant, fit Ducorps, ça n'a plus d'importance. »

Arnoux protesta :

- « Autant aller jusqu'au bout, avec les requins l »

Il nous restait bien une demi-heure avant la côte. Mais le contraste rendait dérisoire ce qui, en temps normal, eût été un vol défendu (les recommandations de notre moniteur : « Et surtout ne volez jamais à plus de cent mètres du rivage ! »).

Restait à se poser indemnes. Nous savions que le petit État malais de Khota-Baru possède un aérodrome. C'était tout. Il nous fallait donc chercher ce terrain parmi les trente milles carrés de forêts qui s'étalaient devant nous au-delà du trait ocre de la plage. Cela pouvait demander du temps et les niveaux étaient bas dans les réservoirs.

- « À mon tour, dit Arnoux, qui me voyait lire les jauges. Bébé, tu me passes le tuyau. »

Il venait d'inventer ce surnom pour Ducorps. Je pensai qu'ils ne se connaissaient pas la veille. La tête d'Arnoux passa par la lucarne avant même que j'eusse acquiescé.

Bientôt son corps tout entier avait disparu par la déchirure, avec de violents soubresauts, qui témoignaient de sa lutte contre te vent. Il avait hâte, on le sentait, de payer son écot de bravoure. 20 minutes après, deux bidons vides passaient par-dessus bord. Arnoux, satisfait, regagnait sa place. Je me serais trouvé en reste si, le premier, je n'avais mis au point cette acrobatie.

Nous franchissions le rivage. Mes compagnons se bourraient de coups de poing en signe de joie. Je les rappelai à l'ordre.

- « Et maintenant, ouvrons l'œil. Il ne s'agit pas de se casser la gueule contre un arbre. »

À peine avais-je dit ces mots qu'Arnoux, penché à la fenêtre gauche, me désigna en riant, toute proche, une superbe manche à air blanche et rouge qui oscillait au vent. Le terrain était immense. Il me suffit d'un tout petit bout de piste pour me poser. Et c'était fini, bien fini, au moment où je coupai le contact. J'avais piloté 10 h d'affilée.

Un major anglais, feutre relevé sur l'oreille, nous reçut chaleureusement. Les hommes d'un nid de mitrailleuse camouflé de feuillage nous présentèrent les armes.

Nous nous dirigions vers le mess, une baraque blanche coiffée de chaumes à l'ombre des palmiers, quand une voix nous fit retourner :

- « Eh ! Sir. »

Un mécanicien nous montrait une branche coincée dans le train d'atterrissage du Pélican, l'air de dire :

- « Pas très adroit, le pilote »

Un souvenir du décollage de Kompong-Trach ! Pour le major, j’eus un instant envie de me disculper. Mais je préférai me taire. Qu’importait.

L'équipe était au port. J'avais réussi l’évasion difficile qui, depuis des mois, me hantait dans mes rêves.

André JUBELIN

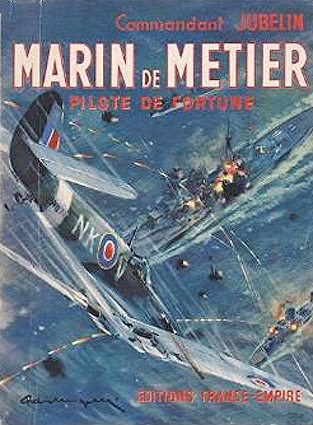

Extrait de « Marin de métier, pilote de fortune » (Éd : France Empire - 1951)

Pour lire la suite, cliquez ICI

Date de dernière mise à jour : 16/04/2020

Ajouter un commentaire