Promenade en mer du Nord, beaucoup de bombes à l’eau

« La vie n’est rien, mais rien ne vaut la vie »

André Malraux

À la mémoire du lieutenant Leroy de la promotion Pinczon du Sel, mort au Champ d’Honneur le 24 décembre 1944

En ce mois d’avril 1945, point n’était besoin de consulter une voyante extra-lucide pour deviner qu’il n’y aurait pas une septième année de guerre : l’Allemagne nazie craquait à toutes ses jointures.

Le Bomber Command de la Royal Air Force assénait ses derniers coups. Au fil de 56 mois de guerre, il y avait perdu 56.000 hommes et 8.300 avions, dont 4.900 quadrimoteurs. Près d’un million de tonnes de bombes avaient été larguées sur les objectifs d’Allemagne et des pays occupés. En ce dernier printemps des hostilités, cette lourde machine avait beaucoup de peine à suivre l’avance des Armées Alliées : la ligne de sécurité de bombardement courait en effet plus vite que les plans d’opérations des têtes pensantes de l’État-Major du Maréchal de l’Air Harris et les cibles valables devenaient rarissimes…

Le 11 avril 1945, 140 bombardiers avaient attaqué l’ultime objectif utile : la gare de triage de Nuremberg. Cette longue mission de sept heures trente minutes s’était faite sans aucune perte. Les marqueurs d’objectif étant tombés à 15 heures précises, les premières bombes les avaient immédiatement suivis. Sur les photographies des impacts, exposées le lendemain à la salle de renseignement de la base d’Elvington, on pouvait admirer cette fulgurante séquence : à 15 heures 01 minute, un wagon d’un train de munitions explosait, expédiant des gerbes d’éclats dans tous les azimuts. Sur les clichés pris à 15 heures 02, trois, puis 04 minutes on pouvait suivre – comme sur un film de cinéma – le développement de la catastrophe. Le train entier sauta, et à mon passage à 15 heures 04 minutes (j’ai précieusement conservé cette photo de guerre), un énorme nuage blanc s’était formé : armé des éphémérides astronomiques, compte tenu de l’échelle du cliché, de la position de l’astre du jour qui donnait l’ombre portée du nuage, je calculai que celui-ci faisait près de neuf cents mètres de hauteur ! L’organisation Todt dut certainement consacrer quelques longues semaines à remettre les voies en état…

Les jours suivants, plusieurs missions furent annulées, la ruée des troupes américaines du Général Patton avalant les objectifs désignés avec une colossale boulimie. Le Bomber Command se rabattit alors sur l’île d’Heligoland. Pourquoi ? Plus de trente ans après, je me le demande encore… Évidemment, comme il était hors de question que les Alliés y débarquassent un jour, l’objectif restait disponible. Cette île, danoise en 1714, passa en 1807 à l’Angleterre qui l’échangea à l’Empire Allemand en 1890 contre l’île de Zanzibar. On peut imaginer qu’une vieille et hypocrite rancune britannique, mâtinée de complexe colonial, ait fait choisir cet objectif. Il y avait quand même – pour la justification des États-Majors et des buts de guerre – quelques citernes de carburant, situées sur la partie de l’île constituée de falaises, l’autre partie, basse et sableuse, comportant le village et un petit port.

Un scénario phénoménal fut mis sur pied : 961 avions participaient au raid et comme il fallait éviter que la fumée noire des explosions et des incendies des soutes gênât la visée des bombardiers, la meute des quadrimoteurs avaient été découpée en six vagues de plus de 150 avions chacune, bombardant à 90 minutes d’intervalle, le temps de laisser se dissiper les nuages noirs entre deux vagues successives. Des bimoteurs « Mosquito » lançaient, avant l’arrivée des avions d’attaque, des bombes de deux tonnes à quelque 20 kilomètres au nord de l’ile, donc en pleine mer. Ces bombes tombant en eau peu profonde – au nord des îles Frisonnes Néerlandaises, les fonds sont inférieurs à vingt mètres – y soulevaient des montagnes de sable. La mer, autour des impacts, bouillonnait en immenses cercles concentriques, colorés en jaune par le sable remué. C’était là un point tournant idéal, à partir duquel, piquant plein sud, il était facile de repérer l’île. Décidément en cette fin de guerre, l’Angleterre ne savait plus que faire de ses bombes !

Le trajet de l’opération se déroulant entièrement en Mer du Nord, d’Ouest en Est, à l’aller – Elvington et Heligoland sont à epsilon près voisines du 54ème degré de latitude nord – je passai plus de temps à contempler la mer et le ciel qu’à « fignoler » le journal de bord. Comme j’étais devenu, à l’ancienneté, « leader-navigateur », je corrigeais tous les journaux de bord… et le mien en particulier. Cette promotion m’évitait à tout jamais de renouveler la sombre mésaventure de l’expédition sur Boulogne du 17 septembre 1944. Si j’étais resté cloîtré, cerné par les rideaux noirs de ma caverne de navigateur, je n’aurais jamais rien vu des spectacles extérieurs. La guerre finie, je rencontrai par hasard en mai 1945 à Londres le « staff-sergeant » H…, sous-officier anglais qui à Dumfries (Écosse) avait fait partie de ma classe d’entraînement de navigateurs. Après nous être mutuellement félicités d’avoir terminé cette longue guerre avec nos deux bras et nos deux jambes, il m’avoua, chose incroyable, qu’il n’avait jamais, durant son tour d’opérations, quitté son siège et sa table de travail. Il avait ainsi obéi à 100% au Règlement – King’s Regulations – mais il s’était privé de solides émotions et de spectacles uniques : cette façon de voir les choses de la guerre me laissa pantois !

Ayant savouré, à côté du pilote, la promenade de 600kilomètres en mer, je m’installai près du bombardier pour la phase finale. D’énormes panaches de fumée noire se déployaient en bas mais, déportés par le vent, ils laissaient l’objectif en bonne visibilité. Le point tournant, martelé par les bombes des Mosquito, était passé et nous volions plein sud. Soudain, deux minutes environ avant le largage des bombes, un hurlement poussé par le mitrailleur de la tourelle supérieure se fit entendre dans l’interphone. Je demandai des explications immédiates : le mitrailleur répondit qu’un Halifax, toutes trappes ouvertes, s’apprêtait à nous survoler. Comme je ne tenais pas à recevoir les neuf bombes de 500 kilos et les quatre de 250 du chargement de ce malappris, le pilote déboîta légèrement pour s’éloigner de l’importun. L’appareil portant les marques du groupe « Tunisie », je fis relever son numéro, me promettant à l’atterrissage de passer un « savon » de premier ordre au commandant d’avion. Je ne pus m’empêcher de pester contre l’imbécile de bombardier qui, l’œil rivé à son viseur, ne voyait plus rien de ce qui l’entourait : en aviation, s’il faut toujours se concentrer avec application sur le détail, on ne doit jamais négliger l’environnement général. En bonne justice, j’adressai une verte semonce à mes deux mitrailleurs : cet avion menaçant n’était pas sorti du ciel par génération spontanée et aurait dû être détecté bien avant de nous passer dessus…

L’incident était d’autant plus regrettable que c’était probablement notre dernière sortie : avant le départ, le Commandant Puget, qui commandait la base, m’avait dit : « Je vous parie une bonne bouteille que votre tour tire à sa fin ». Il n’en dit pas davantage, mais la nouvelle était de bon augure. Certes dans toute guerre il y a les morts des dernières heures avant l’armistice, mais il aurait été absurde de périr stupidement sous des bombes anglaises larguées par un équipage français : tel était du moins mon égoïste jugement…

Quand mes 13 bombes filèrent vers l’île, je vis qu’une foule de projectiles étaient inutilement répandus en mer, les impacts étant rendus parfaitement visibles par les taches de sable soulevé par les explosions. À vue de nez, une moitié seulement des bombes tombaient sur les soutes de carburant. Quel gaspillage !

Le retour se fit dans un calme serein, avec une bonne séance – non prévue au programme officiel – de vol au ras de la mer, avant de repasser la côte anglaise à une altitude décente. Au bercail, parole tenue, le sous-lieutenant B… pilote et commandant d’avion du Halifax trouble-fête, s’entendit dire à très haute voix, qu’il n’aurait pas fait de vieux os, lui et sa bande de gens distraits, si la guerre avait continué…

Le Commandant Puget avait dit vrai : selon le jargon franglais utilisé sur place, mon équipage était « scriné » (screened, en langage plus orthodoxe de la R.A.F.), c’est-à-dire libéré des opérations. Cette bonne nouvelle nous laissa, tous les sept, désemparés : le contraste, entre les huit derniers mois de tension soutenue et une nouvelle existence sans danger, était trop violent. Sans mot dire, je quittai les lieux, enfourchai ma bicyclette et regagnai ma chambre solitaire…

En parcourant le couloir de la baraque qui abritait les capitaines, je songeai combien nous étions devenus, les mois passés, craintivement superstitieux, au point de laisser vide la chambre du Capitaine Marin, tué à Magdebourg le 15 janvier 1945. Personne ne voulait prendre la place d’un mort…Et pourtant cette chambre était la plus confortable du bâtiment : un sybarite aimant le confort y avait construit – ou fait construire – un plafond en plaques d’isorel. Les autres chambres n’avaient pour protection que le toit pentu, en « éverite » ondulée, qui laissait toujours passer le vent et quelquefois la pluie et Dieu sait si le Yorkshire est venteux et pluvieux ! Enfin, au début du mois d’avril, le Capitaine Jacquot se décida et prit cette chambre. Il fut abattu le 25 avril 1945, lors de la dernière sortie du Bomber Command sur l’île néerlandaise de Wangerooge ! Un obus de « Flak » coupa le Halifax en deux, à la hauteur de la tourelle supérieure : tout l’équipage périt… Je perdais, outre le Capitaine Jacquot, un autre excellent ami, le Capitaine Hautecœur, polytechnicien aimable et courtois, avec qui j’avais passé bon nombre d’heures à rédiger les citations des membres de l’escadrille, travail de longue haleine où il fallait essayer le difficile mariage de la froide justice et des éloges dithyrambiques.

Seul dans ma chambre, je songe… La Victoire est enfin là, mais de quel prix l’avons-nous payée ? Des 22 équipages ayant entamé – au Groupe Tunisie – leurs tours d’opérations en juillet et août 1944, 13 ont été abattus. Quelques prisonniers attendant en Allemagne une prochaine libération, les pertes s’étalent à 50 %…

Anciens du « Piège », broyés, déchiquetés, brûlés dans tous les cieux de bataille ou écrasés au sol, Capitaines Laucou (1936), Brachet (1937), Lieutenants Allègre (1937), Condé (1937), Dabadie (1938), Balas (1939), Chapron (1939), Leroy (1939) et Paturle (1939), où êtes-vous ?

Et vous autres, les 160 tués ou disparus des Groupes « Guyenne » et « Tunisie », des sergents de vingt ans aux commandants de trente-cinq, où êtes-vous ?

Je ne dormis guère dans la nuit du 18 au 19 avril 1945. Et cependant, le lendemain, la vie continuait…

Henri JEAN

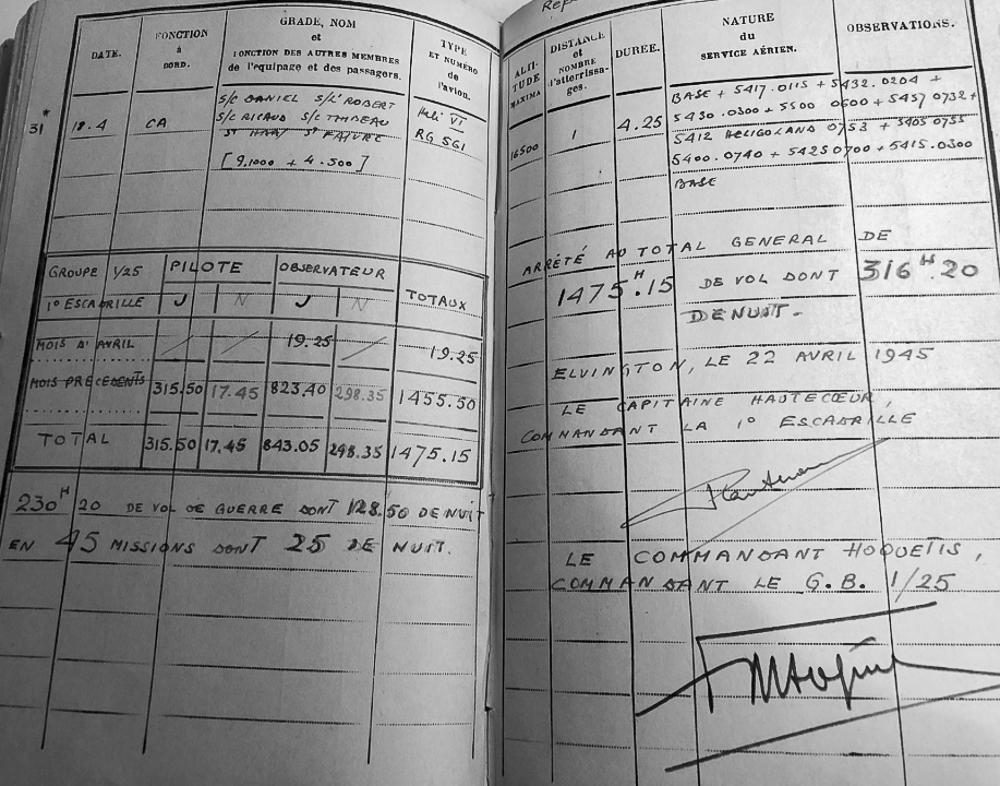

Page du carnet de bord du capitaine Henri Jean, avril 1945

Page du carnet de bord du capitaine Henri Jean, avril 1945

En haut de la page, de gauche à droite :

-

Note « 31 » dans la marge, correspondant au numéro de la mission de l’équipage

-

Date 18-4-45

-

Mention « CA » pour Commandant d’Avion, rôle dans l’équipage

-

Liste des membres d’équipage

-

Type et n° d’avion : Halifax RG 561

-

Altitude : 16500 pieds

-

Durée : 4 h 25

-

Nature du service : coordonnées géographiques (latitude et longitude) du trajet et mention HELIGOLAND (objectif de la mission)

Milieu de la page : tableau récapitulatif des heures de vol

En dessous, mention récapitulative :

« 230 h 20 de vol de guerre dont 128 h 50 de nuit

en 45 missions dont 25 de nuit »

Page de droite : validation des heures de vol et du décompte des missions

Date : 22 avril 1945

Signature du commandant d’escadrille : Capitaine Hautecoeur (mort le 25 avril sur Wangerooge)

Signature du commandant du Groupe de bombardement 1/25 « Tunisie » : Commandant Hocquetis

Date de dernière mise à jour : 01/10/2020

Ajouter un commentaire