La forêt n'en finissait pas

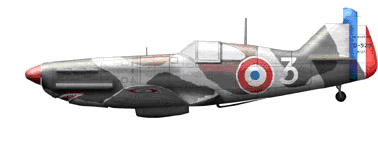

Je me traîne au ras des arbres. Mon Dewoitine fume comme une vieille locomotive, Le glycol de refroidissement est entré en ébullition. Je n'ose plus regarder la température.

J'ai été touché par l'un des chars qui se trouvaient dans le village, près de l'église. J'ai senti une série d'impacts qui ont fait vibrer mon avion. Mon radiateur a sans doute été percé et le glycol a fui en une longue écharpe blanche qui s'étirait derrière moi. Jamais je ne parviendrai à franchir la Loire pour retrouver un secteur encore libre et regagner le terrain de mon groupe, à côté de Châteauroux.

Les cimes des arbres sont de plus en plus proches. Elles défilent sous mes plans à les toucher. Ma vitesse diminue à chaque minute. Je suis obligé de soutenir le nez de mon appareil. Je ne dois pas être loin de la limite de décrochage.

Mon équipier, Bébert (le comte Hubert d'Irrumberry de Salaberry) m'accompagne en me surveillant avec inquiétude. Il est obligé de décrire des zigzags ininterrompus pour demeurer à mon niveau. Et cette forêt qui n'en finit pas ! Si au moins je trouvais devant moi un champ dégagé... Le Dewoitine se pose très bien sur le ventre. J'en ai déjà fait l'expérience. Mais, sur des arbres...

Et les arbres se rapprochent, se rapprochent...

Il faut que je prenne une décision. Il faut que...

Une clairière... Juste devant moi... Minuscule... À peine plus large que mon appareil.

Automatiquement, j'ai poussé sur le manche et redressé aussitôt. Je réduis les gaz à fond. Le Dewoitine flotte une seconde, à 2 m du sol, comme s'il répugnait à se poser sur ce sol inégal, puis il s'affaisse dans un fracas de tôle tordue. Il glisse à peine quelques mètres et s'immobilise. Je n'ai même pas tiré sur mes bretelles de sécurité.

Je savais bien que le Dewoitine se posait parfaitement sur le ventre ! Déboucler mes bretelles... Sortir de la carlingue... Je n'ai même pas à sauter, elle se trouve maintenant de plain-pied avec le sol... Des flammes commencent à s'échapper du moteur. Au moins, je n'aurai pas besoin de l'incendier.

Tout de même il était temps ! Bébert repasse au-dessus de moi, dans un fracas de tonnerre. Je gesticule pour lui faire savoir que tout va bien. Il me répond d'un petit signe de la main, bat des ailes, et reprend la direction du terrain. Je serai porté seulement "disparu". Je me mets à couvert sous les arbres, me débarrasse de mon parachute, de mon casque, de ma combinaison de vol.

Autour de moi, le silence... Le silence de la forêt, troublé seulement par le chant des oiseaux, un instant interrompu par mon arrivée et par le passage de Bébert, et qui reprend de proche en proche.

Le silence... Pourtant, en tendant l'oreille, je perçois un bruit lointain : le grondement de moteurs puissants. Les chars allemands avancent, quelque part dans les environs. Je m'oriente. Le bruit vient de l'ouest. Il s'agit donc d'une colonne parallèle à celle que je survolais quand j'ai été touché. Il va me falloir franchir cette colonne pour regagner une zone non occupée. Je traverse la forêt, heureusement peu touffue, en me dirigeant vers l'ouest. À mesure que j'avance, le grondement des chars s'intensifie et se rapproche. Après avoir marché un bon moment, je finis par sortir de la forêt pour déboucher sur les premières maisons d'un village.

Un paysan d'une cinquantaine d'années attelle un cheval noir à une charrette encore à moitié engagée dans une écurie. En me voyant arriver, il interrompt son travail, se tourne vers moi :

- « N'allez pas par là-bas mon lieutenant ! » me conseille-t-il avec inquiétude.

- « Pourquoi ? »

- « Les Boches, ils occupent le village ».

- « Qu'est-ce qu'ils font ? »

La question le surprend. Il est obligé de réfléchir :

- « Rien... Ils traversent »

- « Ils sont nombreux ? »

- « Toute une colonne, des motos, des automitrailleuses, des chars... N'y allez pas, ils vous tueraient »

- « Ils ont tiré sur les habitants du village ? »

Le paysan hésite :

- « Non, me répond-il à regret. Pas encore... »

- « Je vous remercie. »

Je poursuis mon chemin en rasant les maisons, tandis que l'homme achève d'atteler son cheval. Je suppose qu'il va s'enfuir loin du village. Pour aller où, grand Dieu ? Les rues sont désertes. Les habitants sont partis. Ou alors, ils se terrent dans leurs maisons, derrière leurs volets fermés. Je parviens aux abords de la grande route. Sans me montrer, j'observe la situation. Mon interlocuteur avait raison au moins sur un point : les Allemands sont là. Et ils y sont en force. Une partie de la colonne est arrêtée : motos et camions chargés de troupe, Sur la chaussée continuent de passer des chars qui arrachent le goudron ramolli par la chaleur.

Un vieux vélo de femme

Une seconde, je regarde les occupants des camions. Ils sont jeunes, éclatants de santé, presque tous blonds. Ils profitent de la halte pour casser la croûte et échanger des plaisanteries avec de grands éclats de rire. La victoire porte à la bonne humeur.

Je rebrousse chemin et retourne jusqu'à la ferme de mon ami le paysan. Il est déjà parti. Sa charrette doit cahoter quelque part vers la forêt. Dans sa hâte, il n'a pas pris le temps de refermer la porte de son écurie. J'entre y donner un coup d'œil et j'y découvre la fortune : un vieux vélo de femme, rouillé, avec un guidon sans poignées et des freins sans patins... Une veste de velours, usée jusqu'à la corde, trouée aux coudes, décolorée par les averses d'une vingtaine de printemps. Un béret tellement crasseux que j'hésite un moment avant de le poser sur ma tête.

La veste est avantageuse. Elle me descend presque jusqu'aux genoux. Tant mieux. Ainsi, elle cache la plus grande partie de mon pantalon bleu marine. Quant à mes chaussures et mes chaussettes noires, je les camoufle sous une épaisse couche de poussière. Je roule ma veste d'uniforme et dans un sac de pommes de terre que j'attache sur le guidon du vélo. En avant !

À chaque tour de pédales, mes genoux touchent le guidon. Mais, à condition de garder les jambes écartées… Je traverse à nouveau le village et atteins la grande route. "Ils" sont toujours là, bien sûr. Devant moi, une alignée de motos, arrêtées les unes derrière les autres, à se toucher. Juste sur mon passage, un side-car, piloté par un sous-officier bruni par le soleil.

Et les chars qui défilent toujours sur la route. Tant pis, il faut y aller ! Le béret enfoncé jusqu'aux yeux, l'air le plus niais possible (l'idiot du village, trop bête pour être mobilisé) je pédale lentement jusqu'aux abords de la route et m'arrête en considérant avec un accablement visible les obstacles qui se dressent sur mon chemin.

Le sous-officier ne me jette qu'un coup d'œil distrait. Il parle à l'un de ses camarades. Il doit lui raconter une bonne histoire, car tous deux partent bientôt d'un grand rire sonore. Pourtant, il m'a vu. Brusquement, il se tourne vers moi et m'adresse la parole. Une seconde, je crois que tout est fini.

Non, le sous-officier tourne légèrement la roue avant de sa moto pour m'ouvrir un passage. Il me montre un intervalle entre deux chars et me baragouine une phrase dont je ne comprends que le dernier mot :

- « Schnell ! »

Je ne me le fais pas répéter. J'appuie sur les pédales comme Bartali lui-même (c'était le campionissimo de l'époque) et traverse la route. Sans me retourner, je poursuis mon chemin et m'éloigne de la colonne qui, heureusement, ne s'est pas écartée de son axe de marche.

Un camion de l'Armée de l'air

Au bout d'un quart d'heure, je rejoins une nouvelle route nationale, je ne sais pas exactement laquelle, que les Allemands ont délaissée, peut-être parce qu'elle est encombrée, jusqu'aux bas-côtés, d'une invraisemblable cohue de réfugiés, en marche vers le sud par tous les moyens de transport possibles.

Après un moment d'hésitation, je m'insinue au cœur de la pagaille et descends, moi aussi, vers le sud. J'obliquerai vers l'ouest dès que je le pourrai. Cinquante km plus loin, je m'arrête, passablement fatigué. Je m'assois au bord de la route pour me reposer. Seulement cinquante malheureux kilomètres... Pour la première fois, je comprends réellement l'effort que représente le Tour de France !

Combien m'en reste-t-il encore à parcourir ? 100 ? 200 ? Jamais je n'arriverai au bout !

Soudain, le miracle ! Un détachement de transmission de l'Armée de l'Air passe devant moi, au train de sénateur de l'interminable cohorte en déroute. Le temps de revêtir ma veste d'uniforme et je cours à la poursuite du détachement que je rejoins sans difficulté au premier arrêt de la procession.

Je me présente au chef de détachement qui m'accueille avec sympathie.

- « Où allez-vous ? »

- « À Limoges, à la Zone aérienne. »

Limoges, pourquoi pas ? En tous cas, je me rapprocherai de mon groupe.

- « Vous m'emmenez ? »

- « Avec plaisir. Montez ! »

Une fois installé sur une banquette qui me paraît le fin du fin du confort, je raconte ce qui m'est arrivé. Mon récit coupe, pendant un certain temps, la monotonie de notre lente progression. Progression qui va durer deux jours entiers... Pour parcourir moins de 300 km. Deux jours sans dormir. Sans manger autre chose qu'une boule de pain et une boîte de sardines que les gars du détachement partagent fraternellement avec moi. Une nuit complète et une matinée, douze heures en tout, pour passer le pont de Decize. Jamais de ma vie je ne suis allé dans cette petite ville. Jamais je n'y retournerai par la suite. Le seul souvenir que j'en emporterai dans ma tombe, ce sera l'interminable franchissement d'un pont de 200 m. Un peu plus tard, alors qu'un arrêt de la colonne nous a bloqués dans un village, une clameur joyeuse parcourt la cohue sans fin où nous sommes noyés. La radio vient d'annoncer que le gouvernement français a demandé l'armistice. Les malheureux réfugiés qui nous entourent chantent, rient, applaudissent... Il leur semble que la guerre est déjà finie, et avec elle tous leurs tracas, qu'ils vont rentrer chez eux, reprendre leur existence tranquille...

Quand j'entendrai dire, plus tard, que la France n'aurait pas dû demander l'armistice, je penserai toujours à cette foule désespérée qui battait des mains en écoutant la voix lasse du vieux maréchal.

À Limoges

Après deux jours de route, nous arrivons à Limoges et nous présentons à l'état-major de la Zone aérienne. Je suis reçu avec beaucoup de chaleur et de bienveillance. Après avoir pris congé de mes amis du détachement de transmission, je raconte à nouveau mes mésaventures.

On m'apprend que mon groupe ne se trouve plus à Châteauroux, mais à La Salanque, où il se prépare à passer en Afrique du Nord. Comme les officiers de la Zone sont décidément des gars épatants, ils mettent à ma disposition un petit avion de liaison, un Potez 58, et un sergent pilote de réserve pour me conduire à Perpignan. Départ immédiat. Plein d'essence à Périgueux.

Manque de chance, en survolant les contreforts du Massif central, nous sommes pris dans un orage, le seul de tout le mois probablement. Pluie battante, visibilité tendant à devenir nulle, sol inégal fait de collines peu propices à un atterrissage. Pourtant, comme le pilote ne voit pratiquement plus devant lui, il prend la décision de se poser.

Après avoir cherché un moment, il réussit un atterrissage très correct dans un petit champ bordé d'arbres. Accueil empressé d'une famille de campagnards dont la ferme touche le champ et qui n'a jamais vu d'aussi près un avion et des aviateurs.

Au cours du dîner, bien sûr, je raconte. C'est la troisième fois. Ensuite, nous nous entretenons jusqu'à deux heures du matin, tout en écoutant à la radio les nouvelles qui sont de plus en plus mauvaises. Je n'ai pas dormi depuis trois nuits et je tombe de sommeil. Enfin, nous nous couchons. Patatras, le sergent avec qui je partage ma chambre, ronfle comme la forge de Vulcain... Ma nuit est aussi mauvaise que courte.

Il faut sortir de là

Debout à l'aube, nous examinons le champ sur lequel nous nous sommes posés. À la pleine lumière, il nous paraît encore plus petit et plus encaissé qu'il ne nous avait semblé la veille. Pour compliquer encore la situation, il est en pente et la haie d'arbres la plus élevée borde sa partie basse. En faisant la grimace, nous remontons l'avion en haut de la pente.

Adieu à nos hôtes accueillants et sympathiques... Embarquement. Le pilote lance son appareil à fond, le laisse rouler longtemps pour prendre le plus de vitesse possible. Quand nous parvenons à la moitié du champ, il réduit les gaz.

- « On ne passera pas ! »

Je bougonne :

- « Il faut pourtant sortir de là ! »

Pour la deuxième tentative, je prends les commandes. Moi aussi, je lance le petit avion, le laisse rouler. Je ne suis pas plus malin que mon compagnon : quand je vois la haie d'arbres se rapprocher, je réduis les gaz.

- « Ça risque d'être juste... Je ne veux pas vous entraîner dans cette histoire. Après tout, pour vous, réserviste, la guerre est pratiquement finie. Si vous permettez, je vais essayer tout seul »

Nous débarquons de l'avion tout ce qui n'est pas indispensable, y compris les sandwiches que nous avait donnés notre amie la fermière. Nous remontons l'appareil en haut de la pente. Je m'y installe seul. Manette à fond... Le petit Potez 58 fait de son mieux. Il roule, roule, se lance de toute la puissance de son moteur dérisoire. L'anémomètre monte lentement, lentement.

Je le colle au sol aussi longtemps que je peux, tire enfin sur le manche quand je vois les arbres se dresser devant moi comme un rempart infranchissable... Je passe... En inclinant un peu l'avion entre deux masses de feuillage vert. Je crois que je n'ai même pas arraché une feuille.

Le café de la postière

Un passage au-dessus du groupe qui me regardait décoller. Cap au sud-est. Pas pour longtemps. L'orage de la veille a laissé une traîne. Bientôt, je rencontre des nuages. De plus en plus bas. Je descends, les nuages aussi. Quand ils arrivent au sol, je ne peux pas descendre plus bas. Je me pose dans une vallée, celle de la Dordogne, je crois, près d'un village. Malgré mon uniforme et les cocardes tricolores de mon appareil, certains des habitants me considèrent avec suspicion. Hantise de la cinquième colonne. Heureusement, la postière prend ma défense. Sans doute en raison de la solidarité des serviteurs de l'État. Elle m'offre le café et c'est au bureau de poste que j'attends une éclaircie. Bien entendu, je raconte... encore une fois !

Vers deux heures de l'après-midi, je peux enfin repartir, tandis que la postière me regarde décoller avec regret. Cap au sud-est.

J'avais calculé de refaire le plein d'essence à Carcassonne mais, quand je survole le terrain, des dizaines d'avions de guerre assiègent les citernes à essence. Personne ne prêtera la moindre attention à une libellule comme la mienne. Je n'ai pas d'autre solution que de continuer. Avec de la chance, je dois arriver tout près de La Salanque. Si je tombe en panne sèche, j'aviserai. Finalement, je parviens à destination. J'ai volé plus de quatre heures. J'ignore quelle est la durée normale d'autonomie du Potez 58 mais je pense l'avoir largement dépassée. Quand je survole, avec une certaine angoisse, l'étang qui me sépare de mon but, le jaugeur d'essence est à zéro depuis longtemps.

Au moment où je vais me poser, après un tour de piste plus que réduit, un Bloch 175 manque son décollage, percute deux autres appareils et prend feu. J'apprendrai par la suite qu'il y a eu plusieurs morts dans l'accident.

Pour l'instant, personne ne fait attention à moi et je me pose discrètement dans un coin retiré du terrain. Pendant que je roule, mon hélice se met en croix. Il ne me reste plus une goutte d'essence.

Mon groupe est en Afrique du Nord

J'abandonne sur place mon vaillant petit avion et je me dirige à pied vers des Dewoitine que j'ai aperçus en me posant. Le premier individu que je rencontre est mon meilleur camarade, qui me considère avec surprise :

- « Tu n'es donc pas dans un Oflag ? »

Je raconte, une fois de plus. Il m'apprend, en échange, que notre groupe est déjà passé en Afrique du Nord, à l'exception d'une patrouille qui doit décoller d'une minute à l'autre.

Une heure plus tard, je me trouve à bord d'un Potez 540 en route pour Alger. Je m'affale sur le sol et m'endors d'un sommeil sans rêves. Il me semble que je viens seulement de fermer les yeux quand on me secoue par l'épaule. Je sursaute :

- « Qu'est-ce qu'il y a, on est attaqués ? »

- « Non, me rassure le mécano qui m'a réveillé, je voulais vous montrer les Baléares. »

Les Baléares ! Je ne peux pas lui en vouloir, son initiative partait d'un bon sentiment. Atterrissage à Alger.

Le soir, je dîne avec l'équipage du Potez 540 dans un restaurant de Fort-de-l'Eau. Je suis sale, pas rasé, mal coiffé. Mon uniforme est blanc de poussière. J'ai vraiment l'air d'un héros fatigué.

Au moment de payer notre addition, nous apprenons qu'un pied-noir anonyme l'a réglée pour nous et a quitté le restaurant sans se faire connaître. Jamais je n'oublierai ce geste élégant et discret.

Ensuite, une bonne nuit... Enfin !

Dans le sud tunisien

Le lendemain, je me présente à l'État-major d'Alger et j'apprends, non sans peine, que mon groupe a fait mouvement vers la Tunisie. De mon côté, je raconte... Je n'en suis pas à une séance près.

Comme je ne peux pas gagner la Tunisie à pied, je demande un avion, l'un des Dewoitine neufs qui ont été convoyés sur le terrain de Maison-Blanche. Personne n'ose prendre la responsabilité de m'affecter officiellement un appareil. J'en suis réduit à en choisir un dont la couleur me plaît, à faire effectuer le plein et à décoller tranquillement. Le lendemain après-midi, après m'être perdu, ce qui était excusable car je ne possédais pas de carte, et avoir finalement retrouvé Tunis, ce qui ne présentait aucune difficulté, je rejoins enfin mon groupe sur un terrain du sud tunisien. Je dois dire que j'exécute une arrivée assez remarquée : j'ai voyagé comme un touriste, sans combinaison de vol, sans casque, sans écouteurs-radio, sans gants de vol, sans parachute, mais coiffé d'un merveilleux casque colonial kaki qui obtient un vif succès.

Une dernière fois, je raconte...par écrit. Comme mon récit est maintenant bien au point, je réussis un compte-rendu éblouissant qui me vaut le titre de "héros" et la Légion d'honneur.

Déjà trente ans ! Comme le dit un de mes camarades, cette campagne me semble aussi lointaine que la guerre de Troie !

Pierre SALVA

Extrait de "Icare" n° 55 (automne-hiver 1970)

Date de dernière mise à jour : 18/04/2020

Ajouter un commentaire