Dernière patrouille

- « Hé le grand !... Dis donc cobra ! … »

Deux surnoms, je suis bien obligé de me réveiller. Non, la vie n'est pas juste ; pourquoi appelait-on toujours mon voisin Monsieur Dupont, et moi : le cobra, l'abbé de Soirons, Père Boyer ou autres ?... Enfin, c'est ainsi et, ce qui est bien pire, c'est que je dormais bien, assis dans mon taxi, ceinturé, le front casqué appuyé au pare-brise ; je dors encore. Sais-je seulement que nous sommes le 13 mai 1940, qu'il est 11 h 30, que mes fesses sont entamées depuis trois jours qu'elles ne connaissent que le siège de mon Morane, qu'il fait beau et que la vie est belle ? Non, je dors épuisé par cette succession d'alertes renforcées, pénibles au point que les missions sont devenues un dérivatif.

- « Cobra regarde le chariot ! »

Ah ! oui, d'un seul coup je suis dans l'ambiance des aiguilles du tableau de bord, du soleil éblouissant, de la Matford qui se rapproche, de l'alerte sur le terrain de Cambrai et de la bagarre.

Drôle de façon de donner les ordres. Nous sommes neuf, je suis chef de patrouille haute, des moteurs tournent, le mien aussi, naturellement et je ne sais même pas ce qu'on va faire. Morlot et Baudin, mes deux équipiers, attachés dans leur 406 à mes côtés, m'interrogent du regard. Que leur répondre ? Rien. La Matford est seulement auprès du chef de patrouille guide ; ça urge sans doute. Déjà le patron met la gomme, nous suivons, nous voici tous les neuf en l'air et je pense qu'un de nous sait sans doute où l'on va. Il y a bien la TSF, mais notre patrouille fait partie du groupe de chasse 3/7 stationné à Vitry ; nous sommes arrivés ici, le 10 dans l'après-midi en renfort et nos longueurs d'onde de réception sont différentes de celles des copains d'ici. Je cherche tout de même en dehors des repères et trouve. Le chef de patrouille-guide et la voiture se règlent ; c'est tout, je n'en sais pas davantage. Cette voiture d'émission sait-elle que je suis ignorant, Naturellement non. Si je branche mon émission, elle n'entendra rien n'étant pas réglée sur moi, ou alors, si par hasard elle entend, quel désordre ce sera. Taisons-nous et continuons. L'avion est vraiment une école de silence. Je me demande parfois si je ne l'aime pas déjà pour cela.

Morane 406

Il est 11 h 40. Direction Charleroi et l'Est. Devant moi, la patrouille-guide, puis la patrouille intermédiaire. Je suis la foule, mes deux équipiers dans le dos. Hélice réglée, armes prêtes, pression d'huile normale, TVB, sauf que mon moteur ne veut pas marcher pleins gaz : dès que j'atteins 1.750 t/mn, au lieu de 2.100, il détonne, qu'y faire ? Rien, ou rester par terre. Hier déjà j'ai pris le "12", l'avion de Baudin. Il ne m'a rien dit, mais est resté par terre et m'a regardé avec un air un peu triste. Ce "12 ", quel taxi, un moteur de tonnerre !

Namur, altitude 2.500, en patrouilles de combat étagées et zigzaguant. Près de la gare une énorme fumée blanche, dont le panache arrive presque jusqu'à nous. C'est curieux, cette fumée-témoin m'oppresse et me fait toucher la guerre du doigt.

Tiens, des cumulus. Nous descendons pour rester au-dessous. Je ne crains plus rien. Tomberions-nous sur cent chasseurs, qu'il n'y aurait qu'à monter dans ces nuages et rentrer en PSV.

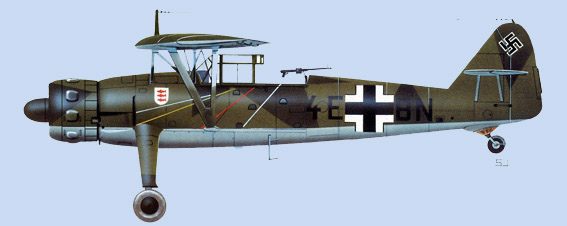

Oh ! L'animal : devant moi un frisé, un Henschel 126. Je suis plein pot, vibrant terriblement à 1.900 t/mn, nous sommes cinq en cabré à le suivre. Mais c'est un malin, il monte lui aussi vers les cumulus. La poursuite dure quatre ou cinq sec et il a déjà disparu. Personne n'a tiré. Rien à signaler, on continue. Nous voici à 20 km est de Namur, altitude i1ooo m. Pan... DCA.... des petits nuages noirs bien placés en altitude, un peu à droite, Ça recommence, les copains nous tirent, pourtant à 1.000 m, ils voient les cocardes. Nous faisons des "S" et eux continuent. Pas possible, ce sont les frisés. Tiens, mais nous sommes sur le secteur Nord, virage, Sud... virage, Nord... Leur Flak est déjà là, mais alors... et elle s'en donne. Je vois en bas les quatre pièces avec leurs pattes d'araignée, c'est amusant de les voir tirer. Pour moi je m'en fiche, je ne crains que la surprise du chasseur et j'y fais attention. Sur trois secondes de vol, deux sont absorbées à regarder derrière. J'y sens mes deux équipiers qui travaillent., ils sont très près et se croisent sans arrêt me couvrant par cette manœuvre. Parfois, j'entends même leur moteur. Mais cette Flak exagère. Les deux premières patrouilles placent leur axe à l'ouest de la batterie ; je place le mien à l'est.

Henschel 126

Tiens, qu'est-ce qui lui prend à Morlot, il vient de partir en demi-retournement vers la Flak. Il va la mitrailler. Bravo mon vieux, mais à l'atterrissage tu vas m'entendre ! C'est curieux, pourtant ce n'est pas son habitude. Jetons tout de même un coup d'oeil : j'incline mon 406 ; mais c'est un Henschel qui se balade à 100 m sur la batterie ! Rien derrière moi... Baudin est là, allons-y. Je bascule, coup d'œil derrière, Baudin me suit. Devant, Morlot tire. Je fonce, tire, dégage. Coup d'œil derrière, Baudin dégage et l'Henschel continue son vol imperturbable. Ah ! non alors... je lui vire dessus, altitude 200 m. La Flak mitrailleuse entre en action, ses sillages intensément lumineux se succèdent très près de moi. Je me défends ; petit virage à gauche puis à droite. L'Henschel se rapproche, me voici placé. Coup d'oeil derrière : rien, pas même mes équipiers, allons-y. En bas, ils doivent jouir du spectacle.

Me voici en piqué, face à l'Henschel. Du sol montent vers moi toutes ces traçantes éblouissantes et, à leur départ, je les crois toutes pour moi ; si l'une m'atteint, je me serai vraiment couché avant. Je me fais tout petit, la tête dans les épaules. Je devrai dégager, mais zut ! J'y suis, encore deux ou trois secondes ; et toute cette lumière monte vers moi… Attention Père Boyer : la bonne correction et tire à bout portant ! L'Henschel grossit, grossit... Le mitrailleur ne tire pas, il doit être sonné. Ça y est, je crache tout et dégage en brutal virage à gauche. Pan... en plein virage, choc dans la jambe gauche. Coup d'œil, rien derrière moi ; alors c'est donc la Flack. Je regarde dans l'habitacle. Pan… un deuxième choc à la même jambe, curieux, elle m'en saute presque jusqu'au menton. Attention ! Danger, rejoindre le terrain. Il n'y a d'ailleurs qu'à foncer tout droit en rase mottes, je suis déjà au cap 240. Coup d'oeil derrière, l'Henschel est en semi-piqué et virage à gauche ; il paraît touché, encore quelques secondes et il va emboutir. Oh ! Oh ! coup dur, mon moteur change de son ; je réduis à fond, remets pleins gaz ; aucun changement de bruit. Je suis pris. Coup d'œil derrière, je traîne une jolie fumée noire, l'huile sans doute. Altitude 50, vitesse 400, attention feu ! Allons-y, parachute. Je me détâche, chancelle, ouvre la cabine et m'extirpe. Mais une voix que je connais bien me murmure : « Dis donc vieux, tu vas être prisonnier et tu sais les lignes ne sont pas éloignées. » Et me voici me réinstallant, fermant la cabine, rendant la main et plein avant. Faite d'ailleurs toute décision doit être mûrie une ou deux secondes et, une fois prise tenue.

Pan... une boule rouge qui claque sec sec devant mon nez dans le groupe de cylindres gauche. D.C.A. ? Moteur qui saute ? Je l'ignore. J'ouvre la cabine avec de grandes précautions, me rappelant d'un camarade qui fut grillé d'un seul coup par l'appel d'air, penche la tête à l'extérieur et vois vibrer tous les capots gauches arrachés. Une ou deux secondes d'affolement suivent où je revois de nombreux souvenirs personnels, qui se succèdent en images rapides et étonnamment précis. Allons, allons, gardons notre contrôle ou bien tout est foutu et je regagne, comme par miracle, le calme des vieilles troupes.

Altitude 200 mètres, vitesse 280. Posons-nous donc près de ce bois carré et nous rentrerons à pied pendant la nuit. Attention, posons nous sur le ventre et méfions-nous, je suis détaché. Un petit virage à gauche, je longe le bois, altitude 15 mètres, vitesse 160 et le sol défile défile... Pas possible, idiot, tu te poses « vent arrière ! » Je veux sortir les volets ; la commande s'enfonce molle ; plus de pression, cette fois je suis pris, le train d'atterrissage doit être à moitié sorti et pend mollement. Un petit choc à la roue droite et un trou...

... Un joli craquement de feu bien sympathique et je m'aperçois que je suis dedans, debout devant le taxi écrasé, réfléchissant. Quelque mètres d'effort en boitillant avec, par bonheur, une bonne direction, me voici hors du foyer. Mes vêtements flambent. Je marche encore en dégrafant mon parachute ; une résistance dans le dos, c'est le câble de l'ouverture automatique, je suis donc à 8 mètres de mon siège. Soudain, les mains sont douloureuses ; je les regarde ; les gants flambent. Je veux les arracher, impossible, le cuir s'est rétréci, il faut faire vite, je les arrache avec les dents. Impossible de faire glisser les anneaux de ma combinaison de vol. Je fais un essai brutal, ça ne donne rien avec lenteur, et le cou me brûle. Elle cède cette ceinture. Que vois-je à 100 m derrière une haie ? Une patrouille court vers moi. Je me retourne, une deuxième plus éloignée se rapproche. Je regarde devant. Oh ! Ces casques gris. Derrière, encore des casques gris. Ce sont les Allemands… Je réussis à faire glisser légèrement ma combinaison ; la flamme est moins sensible au cou.

Équipement d'un pilote de chasse en 1940

La patrouille, de face, s'arrête à 30 m. Ils me mettent en joue. J'attends les balles et ne veux pas lever les mains. Combien dure cet échange de regard ?... Mais je suis lâche, car j'ai cédé. Aussitôt ils baissent leurs armes, courent à moi. Je salue militairement. Ils me présentent les armes, puis m'arrachent les vêtements, mes deux bras appuyés sur les épaules de deux adversaires... Je commence à me plaindre. Le dos, la jambe sont douloureux et, soudain, je me demande pourquoi je râle. Du coup je cesse mes plaintes et, de cet instant, supporterai la souffrance avec aisance. Une ambulance m'emporte, aveugle, loin de mes camarades, vers Aix-la-Chapelle. Je pense soudain qu'il faut uriner, c'est la règle du brûlé. Personne n'est là, au-dessous de moi d'autres blessés. Je m'exécute, le voisin d'en dessous réagit par légères pressions, il doit être secoué le pauvre diable. Je lui tends la main à tâtons et il me la serre longuement, comme pour me dire beaucoup de choses. La souffrance me fait déjà découvrir un soleil caché et combien chaud...

Déjà je veux guérir, déjà je veux revoler…

Léo BOYER

Extrait de "L'Air" n° 592 du 28 février 1947

Date de dernière mise à jour : 27/03/2020

Ajouter un commentaire