Touché sur Diên-Biên-Phù

Le 26 avril, je faisais une bienheureuse sieste à l'hôtel en cette fin d'après-midi. J'avais effectué une mission de plus de trois heures le matin même et, plutôt épuisé, j'espérais bien rester tranquille jusqu'au soir. Las, réveillé en sursaut par le boy vers seize heures, celui-ci m'annonçait qu'il me fallait "monter au terrain" immédiatement !... C'était pour repartir sur Diên-Biên-Phù dans la foulée, avec un flight de trois avions.

Nous avons décollé vers dix-sept heures. En cette fin de journée, tout le trajet était truffé de gros cumulo-nimbus. Ne pouvant les contourner, j'essayais de passer au-dessus en montant jusqu'à près de 5.000 m, altitude vraiment limite sans oxygène... Pourtant je traversais encore par moments quelques têtes de cunimb. Mes ailiers étaient des équipages récemment arrivés, encore peu expérimentés à ce genre de gymnastique. Aussi, à la sortie d'une de ces têtes de cunimb l'un d'eux, m'ayant sans doute perdu de vue dans le nuage, avait abandonné la formation. Je continuais la route avec le seul qui me restait.

Un moment plus tard je croisais un autre flight du Groupe qui rentrait, mission effectuée. Par radio son leader nous a prévenus que la DCA semblait particulièrement virulente, un B-26 venait d'être abattu...

Pourtant le matin même je me trouvais sur le site et n'avais rien remarqué de plus qu'à l'accoutumée. Bien que toujours confiant dans la robustesse de mon avion, je passais machinalement sur les épaules les bretelles de mon parachute et accrochais les mousquetons des deux boucles sur les cuisses. C'était là une précaution que nous ne prenions jamais. Avec la chaleur qu'il faisait dans le cockpit, nous préférions laisser nos parachutes négligemment sous nos fesses sans nous préoccuper d'en passer le harnais.

Arrivé sur la cuvette, je prenais l'axe de bombardement au-dessus de ce qui restait du point d'appui Isabelle, tout au sud du dispositif, à 11.000 pieds. Notre objectif était une position de DCA viet, camouflée dans la forêt sur un piton au nord-est du camp retranché.

La course de bombardement pendant lequel se faisait la visée, le run dans notre jargon, était toujours une affaire délicate. Baujard, le bombardier, allongé dans le nez vitré de l'avion et l'œil rivé au viseur, me passait ses ordres à l'aide d'un instrument, le Pilot Direction Indicator (PDI). Il m'annonçait ses corrections sur l'interphone :

- « PDI à droite, PDI à gauche... »

et, la correction faite, l'aiguille revenait au centre. Je lui répondais :

- « PDI zéro. »

Il me fallait piloter avec le maximum de souplesse pour faciliter la visée et permettre à l'ailier qui me restait de me suivre sans trop de difficulté.

C'est au cours de ce Run, alors que le ciel commençait à s'obscurcir avec l'approche de la nuit, que Baujard m'annonce calmement :

- « Tu sais, on se fait "vachement" tirer ! »

- « Continue toujours ! » ...

... lui ai-je répondu, conformément au sacro-saint principe du "Bombardement" où l'on ne doit songer à sa sécurité qu'une fois les bombes larguées et la mission accomplie. Je m'applique de mon mieux à mon pilotage dans ces dernières secondes de visée. Enfin Baujard annonce le "bombes larguées" libérateur. Je sens l'avion s'alléger de ses deux tonnes de bombes et je referme les portes de la soute.

Au même instant, nous sommes littéralement encadrés par un véritable feu d'artifice. Les traçantes nous entourent par dizaines. Au moment où Baujard revient précipitamment du nez vers son siège près de moi, j'ai même l'impression de voir des traçantes passer entre la carlingue de l'avion et les moteurs. Malgré un essai tardif d' "évasive", tout cela ne peut durer bien longtemps. Un grand flak m'apprend que nous sommes touchés, puis une grosse lueur sur le côté m'indique que le moteur droit est en feu. Procédure d' "extinction moteur", "passage en drapeau" de l'hélice, rien n'y fait... Le moteur, sans doute touché en arrière de la cloison pare-feu, là où convergent toutes les canalisations d'essence et d'huile, continue à brûler avec rage. Dans quelques secondes l'aile risque de se casser, il ne reste plus qu'à évacuer l'avion !

J'en donne l'ordre à l'équipage sur l'interphone, en ayant soin d'appuyer simultanément sur le bouton d'émission radio afin que mon équipier, qui a entre- temps disparu dans les nuages, ainsi que le contrôle au sol puissent l'entendre. En même temps je largue la verrière.

J'entends le mitrailleur dans la tourelle arrière répondre "OK" à l'ordre d'évacuation, puis je vois Baujard s'approcher du bord droit du cockpit, se préparant à sauter. En une fraction de seconde je le vois reculer et se retourner vers moi... Panique, est-ce qu'il refuserait de partir ?... Mais je comprends vite, il ne peut pas sauter de son côté à cause du feu sur le moteur et sur l'aile... Heureusement c'est un garçon de petit gabarit, et il réussit à se glisser derrière mon siège pour quitter l'avion de mon côté ! Ouf !...

Maintenant je suis seul dans cet avion. Il ne me reste plus rien à faire et, pendant une fraction de seconde qui me paraît une heure, je sens la fatigue et la flemme tomber sur moi. Je suis assis sur mon siège, confortable presque en dépit du vacarme que fait l'avion, cockpit ouvert. L'effort de me lever et de sauter me semble énorme pour un résultat peu évident (je me souviens bien sûr du warning qui, sur la notice de l'avion, précisait que la procédure proposée pour l'évacuation en vol du B-26 devait être considérée comme "aléatoire" !).

C'est S… qui me tire de là. C'est elle qui me réveille de cette torpeur, de cet engourdissement qui a failli me prendre. J'ai sur moi, comme d'habitude, un tout petit porte-photos avec deux photos d'elle. Ma main peut le sentir à travers la poche de ma combinaison de vol. Est-ce elle qui me crie angoissée

- « Eh ! Dépêche-toi ! Pense à moi ! » ?

Je m'accroupis sur mon siège, en maintenant autant que je peux l'avion en ligne de vol. Un souvenir très net et très précis : au moment où je lâche le manche j'ai le temps de voir basculer l'horizon artificiel sur la planche de bord. En un sursaut, je me jette sur le côté par-dessus bord tandis que l'avion dont j'ai limité au maximum la vitesse se met en vrille. Un choc un peu dur sur le genou gauche, sans doute le montant du cockpit, et puis ça y est... l'ascenseur vers le sol est en route !

Je descends en chute libre depuis mes 11 000 pieds, en appréciant déjà le silence qui succède au fracas de l'avion. Ce n'est qu'au bout d'un moment que je pense qu'il me reste encore quelque chose à faire. Oui, ouvrir le parachute. Là, nouvelle émotion, au moment où je tire sur elle, la poignée me reste dans la main !... C'est parfaitement normal, mais je ne le sais pas. À cette époque en effet aucune instruction sérieuse n'était donnée aux personnels navigants en matière de parachute, considéré comme un instrument dont l'utilisation était à éviter. Personne ne m'avait averti de ce détail, quand on tire sur la poignée elle vous reste dans la main ! Pendant une nouvelle fraction de seconde je pense que tout cela va mal se terminer et, chose curieuse, j'ai le temps de penser à cette histoire belge idiote qui se racontait au lendemain de la guerre. Ce résistant lâché sur la Belgique, de nuit, au-dessus d'un endroit où il devra trouver un vélo pour poursuivre sa mission... Au moment où il s'aperçoit que son parachute ne s'ouvre pas, il se dit :

- « C'est bien ma veine, en plus je parie que le vélo sera crevé ! »

Mais aussitôt, coup de frein brutal, et je peux contempler au-dessus de moi la grande coupole de mon parachute parfaitement déployée. Mes deux coéquipiers ne sont pas très loin, nettement plus haut que moi. Ils ont dû attendre moins longtemps pour ouvrir leurs voilures. On peut se crier quelques mots :

- « OK, ça va ? »

- « Oui, ça va ! »

C'est pour moi une immense satisfaction de les voir tous les deux suspendus à leur parachute, apparemment en bonne forme.

Suivent alors deux ou trois minutes de réelle béatitude. Presque assis dans le harnais du parachute je descends doucement. Le silence et le calme sont impressionnants. Nous sommes déjà loin de Diên-Biên-Phù; l'avion a dû parcourir une trentaine de kilomètres pendant que j'essayais sans succès les procédures de secours. Avec la tombée de la nuit le ciel est splendide, calme et comme lavé par les orages de la soirée, encore embrasé à l'ouest par le coucher du soleil.

Un bruit sourd, en bas, pas très loin, c'est mon avion qui vient de s'écraser au sol. Là, encore une frayeur, en baissant la tête je m'aperçois que la boucle de poitrine de mon harnais n'est pas fermée ! Tout à l'heure, en vol sur le trajet aller, j'ai bien passé les bretelles de mon parachute et bouclé les mousquetons sur les cuisses, sans aller plus loin. J'ai sans doute eu beaucoup de chance d'être dans une position favorable au moment où ma voilure s'est ouverte, sinon je serais tout simplement passé à travers le harnais et le parachute se serait ouvert tout seul, me laissant continuer ma route de mon côté !

Mais les meilleures choses ont une fin. Malgré le confort de la descente le sol maintenant se rapproche à toute vitesse. J'ai la chance de m'affaler sur une légère pente qui amortit sensiblement ma chute. Je suis arrivé, il fait pratiquement nuit. Je suis seul dans cette brousse montagneuse de la Haute Région. Les deux autres ont dû tomber un peu plus loin. Je m'aperçois que j'ai mal au genou, le choc contre l'habitacle en quittant l'avion.

La nuit qui a suivi n'a pas été l'une des plus paisible de mon existence. J'admire les gens qui, dans des circonstances exceptionnelles, continuent à réfléchir comme il faut. Manifestement ce n'était pas mon cas et j'étais obsédé par deux idées : ne pas me faire manger par les fourmis rouges… comment me sortir de là le plus vite possible sinon S... n'aurait plus de nouvelles et se ferait du souci !

J'ai trouvé assez vite une solution à la première angoisse qui provenait de ce qu'un camarade du groupe de chasse de Cat-Bi, contraint au crash en fin de journée à la suite d'une panne de moteur, nous avait raconté qu'il avait passé la nuit à se battre contre les fourmis avant de se faire récupérer le lendemain...

Au milieu du ruisseau qui était là il y avait un gros rocher à peu près plat. J'ai pu l'atteindre en clopinant.

Là je ne risquais rien en attendant le jour. J'ai même dû dormir quelques minutes, car je me souviens m'être réveillé en sursaut, effrayé par l'ombre noirâtre d'une vieille souche morte au-dessus de moi qui avait tout d'une silhouette de panthère ou d'un quelconque animal féroce !...

Pour la deuxième angoisse, on verrait demain. Mais déjà la certitude qu'il fallait s'en sortir pour retrouver S... s'était installée en moi. Tout au long des mois qui ont suivi je n'ai jamais douté que j'y parviendrais, pour elle.

Après cette nuit inconfortable et inquiète, j'ai commencé à descendre le cours de ce ruisseau et, tout de suite, je tombe en arrêt sur un bruit suspect... Dix mètres plus loin je vois apparaître Baujard, mon navigateur, qui avait passé la nuit seul de son côté.

Mais sa joie de me retrouver a tout de suite été ternie par ma réponse à sa première question :

- « As-tu la trousse de secours ? »

Non, je ne l'avais pas. Elle était restée dans l'avion. Elle aurait normalement dû être accrochée au harnais de mon parachute, sous mes fesses. Mais les deux mousquetons qui devaient la rendre solidaire du harnais n'avaient pas été bloqués. En fait, si elle avait été accrochée à sa place, elle m'aurait empêché de sortir de l'avion. Déjà cela ce n'avait pas été évident, mais cette trousse assez volumineuse pesant ses quatre à cinq kilos m'aurait empêché de m'accroupir sur le siège pour prendre une position facilitant le passage par-dessus bord.

Du coup nous nous trouvions dans un état de total dénuement. L'inventaire a été vite fait. Nous étions tous les deux en slip sous nos combinaisons de toile légère et en chaussures basses à semelles de crêpe. Il me restait trois cigarettes et quelques allumettes. Baujard avait quelques cigarettes lui aussi et une boîte de cachous. Nous disposions de nos cartes et de notre montre, ainsi que des fameuses pièces d'argent destinées à acheter l'éventuelle complicité des populations locales. Elles devaient bientôt se révéler inefficaces.

Nous étions heureux de nous être retrouvés, mais nous n'avions pas de trace de notre mitrailleur. Sans doute était-il tombé de l'autre côté du relief. Deux jours plus tard, en effet, nous avons vu son parachute accroché dans un arbre et par la suite nous avons su qu'il avait été fait prisonnier. Nous ne l'avons retrouvé, sain et sauf, qu'après notre libération.

Nous savions à peu près où nous nous trouvions. Pas très loin des positions amies au Laos. Sans doute à moins de cent kilomètres de la "colonne Crèvecœur". Ce bataillon remontait en effet de Vientiane vers Diên-Biên-Phù, pour récupérer les éventuels éléments qui réussiraient à s'échapper de la cuvette. Nous nous sommes doucement mis en marche en descendant le cours du ruisseau, moi toujours clopinant avec mon genou douloureux. La faim commençait à se faire sentir et la découverte du cadavre d'un petit poisson coincé entre deux pierres n'avait rien d'appétissant. Nous nous le sommes pourtant partagé sans état d'âme. Pas plus gros que le doigt, il n'a pas suffi à apaiser notre appétit.

Dans l'après-midi, au coin d'une piste à peine discernable dans la brousse, nous avons entr'aperçu les silhouettes fugaces de deux ou trois enfants qui détalaient en courant. Une heure plus tard, quatre ou cinq paysans, armés de longs fusils datant de l'époque coloniale, débouchaient devant nous. Nos espoirs de rencontrer des paysans méos, réputés sympathisants, se sont tout de suite évanouis. En quelques minutes nous étions attrapés, fouillés et garrottés, les coudes attachés derrière le dos.

Notre captivité venait de commencer.

Sur les pistes de la Haute Région

Capturés par des paysans méos, sans nul doute récemment armés, instruits et menacés par les Viets, nous avons été livrés à ces derniers au terme de quatre ou cinq jours de marche forcée à travers la brousse de la Haute Région aux confins du Laos et du Tonkin.

À vrai dire ce n'était sans doute pas exactement des méos mais, en fait, une ethnie beaucoup plus arriérée. Ils nous ont conduits vers un ensemble de grottes où vivaient une trentaine de personnes dans des conditions proches de la préhistoire : vêtements faits de lambeaux, machettes sommaires comme seul outil métallique, utilisation de tronçons de bambous pour aller chercher l'eau du ruisseau qui coulait cinquante mètres plus bas... La plupart des individus, les femmes surtout, étaient affectés d'énormes goitres, signes de dégénérescence ?... La seule marque de civilisation était une affiche inattendue, récemment apposée au fond de la grotte. Elle magnifiait la gloire des combattants du Vietminh en rappelant une opération au nord du Delta, déjà vieille de cinq ou six mois. C'était la preuve évidente du quadrillage que les Viets avaient effectué dans toute la zone autour de Diên-Biên-Phù.

Nous avons rapidement été fouillés et dépouillés de tout ce qui nous restait encore, nos cartes de la région qui n'avaient pas quitté les larges poches de nos combinaisons, les fameuses pièces d'argent, nos montres. Seuls m'ont été laissés le petit porte-photos et les photos de S..., ainsi que le calepin en cuir qui les contenait. Les montres, elles, ont eu un succès exceptionnel. Elles sont passées de main en main d'un bout à l'autre de la grotte, chacun les portant à l'oreille en écoutant le tic-tac avec un profond étonnement !... La nuit tombait. Nous avons eu droit à une poignée de riz et nous avons été parqués, toujours attachés, sous un vague abri de feuilles de bananier du côté des poules et des cochons. La pluie battante de la mousson s'est manifestée pendant une bonne partie de la nuit. Trempés jusqu'aux os, serrés l'un contre l'autre pour tenter de se transmettre une once de chaleur, Baujard et moi avons attendu avec patience que se lève le deuxième jour de notre aventure.

Tôt le matin, on nous a fait comprendre qu'il fallait partir, sous bonne garde. J'ai essayé de montrer que mon genou me faisait mal et que je ne pouvais marcher... Le geste catégorique d'un de nos gardiens me montrant son fusil m'a fait comprendre que mon intérêt était de marcher quand même. Au bout d'un moment, la seule chose que nous avons pu obtenir a été la suppression des liens qui nous immobilisaient les bras derrière le dos et nous empêchaient de respirer.

Clopin-clopant il a donc fallu avaler en trois jours une bonne quarantaine de kilomètres, sensiblement vers le nord, à travers un relief tourmenté entre huit cents à mille mètres. Grimpant et descendant, nous passions des zones de brousse pelées aux étendues de hautes "herbes à éléphant" avant de retrouver la forêt plus bas. Pour tout viatique quotidien, une boule de ce "riz gluant", caractéristique de la haute région. Malgré la faim, c'était difficile à avaler. C'est au cours de ce trajet que nous avons aperçu, sur un flan opposé de la montagne, le parachute de notre mitrailleur accroché à un arbre. Nous l'avons montré à nos gardiens sans pouvoir obtenir le moindre renseignement.

Le premier soir nous avons fait étape dans une ca-gna habitée par des méos nettement plus évolués que nos premiers gardiens. La cabane était faite du ké-phen classique dans toute l'Asie du sud-est, couverte de feuilles de latanier avec un grand trou au milieu pour laisser passer la fumée du feu qui crépitait sur le sol au milieu de l'unique pièce. Complètement épuisé, je me suis affalé, étendu de tout mon long au ras des flammes pour capter le plus de chaleur.

La nuit était déjà tombée depuis longtemps lorsqu'un groupe de quelques femmes est rentré, sans doute au retour de leurs occupations aux champs. Manifestement elles avaient froid elles aussi. L'une d'elles, se campant droit devant le feu, juste en face de moi, releva ses jupes jusqu'à la poitrine pour profiter pleinement du rayonnement des flammes, dévoilant ainsi à l'entourage, en toute simplicité, son ventre et son sexe... Je n'étais vraiment pas en état d'apprécier l'aubaine, mais je n'ai pu m'empêcher de m'interroger sur de curieuses traces noirâtres qui descendaient sur ses cuisses.

Deux ou trois jours plus tard, dans le courant de l'après-midi, nous sommes arrivés chez les Viets. Ultérieurement, nous avons pu situer l'endroit au village de Muong-Phan, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la cuvette de Diên-Biên-Phù, sur les arrières immédiats de la bataille. Il y avait là un extravagant caravansérail où grouillait toute une foule d'hommes, de femmes et d'enfants, les coolies du cordon logistique des Viets. L'accueil fut franchement hostile. Nous étions considérés comme des criminels de guerre, ficelés et attachés à un arbre à une vingtaine de mètres l'un de l'autre. Les gosses venaient renifler et nous regarder sous le nez pour voir de quoi nous avions l'air. Là encore c'est un souvenir cocasse qui m'est venu à l'esprit : Je me trouvais exactement dans la position de Monsieur Fenouillard, aux mains des Sioux sur une double page de Christophe, cet ancêtre des dessinateurs de B.D.

Au bout d'une longue attente dans cette position inconfortable, des bo-doïs (c'est ainsi que se nommaient les soldats viets) sont venus chercher Baujard que j'ai vu entrer dans une ca-gna à quelques dizaines de mètres. Là, l'angoisse... qu'allait-il se passer ? Toujours attaché à mon arbre, je me préparais déjà à entendre les cris de mon pauvre camarade torturé, en attendant mon tour !…

En fait il n'en a rien été. Nous avons l'un et l'autre subi l'interrogatoire très succinct, presque courtois, de ce qui devait être un officier de renseignement. Sur sa table, un paquet de Gauloises bleues dont il nous en a offert une en précisant, narquois :

- « Elles nous ont été livrées par votre Compagnie de Ravitaillement par Air... elles viennent de vos parachutages. »

Drapé dans ma dignité j'ai évidemment refusé son clope !

Il faisait nuit noire lorsque, quelques heures plus tard, on nous a enfermés tous les deux dans une sorte de cage en bambou d'à peine plus d'un mètre de haut, à peu près la cage aux tigres d'un cirque de province. Nous y avons passé toute la nuit, accroupis sur le sol, en recevant les trombes d'eau incessantes que la mousson au mieux de sa forme nous envoyait dans une succession d'orages tropicaux. Sur un coup de foudre tout proche, deux ou trois énormes bambous se sont brisés et effondrés à proximité, sans doute sur une cage voisine. Là (oh surprise !...) nous avons entendu jaillir un juron bien de chez nous, un "merde" retentissant !... J'ai reconnu la voix : Nos voisins de cellule que nous n'avions pas vus dans le noir, n'étaient autres que l'équipage de ce B 26 du Groupe, descendu au-dessus de Diên-Biên-Phù le même jour, quelques heures avant nous.

Iteney, le pilote, nous a alors raconté comment il s'était fait descendre lui aussi à la verticale même du camp retranché. Son navigateur, Tharaud, qui partageait ma chambre à l'Hôtel "Olympic", n'avait pas pu sortir de l'avion n'ayant pas son parachute sur lui et trop paniqué pour le mettre dans le peu de secondes dont il disposait. Il y avait là aussi un autre navigateur, le capitaine Rigal, embarqué sur la mission d'Yteney à titre d'information le jour même de son arrivée au Groupe comme équipage de renfort. Il avait en quelque sorte battu le record de vitesse entre la place de la Concorde et la cuvette de Diên-Biên-Phù, côté Viets !

Le lendemain, escorté cette fois par un groupe de bo-doïs, toujours à pied et l'estomac creux, nous reprenions la route sur de nouveaux sentiers de montagne avec nos compagnons d'infortune. Après trois nouvelles journées de marche, nous avons rejoint le camp de transit où étaient regroupés tous les prisonniers déjà capturés à Diên-Biên-Phù, depuis le début de la bataille. Plus tard sans doute serions-nous acheminés vers les camps situés dans le Nord-Tonkin, près de la frontière de Chine. Baujard et moi nous nous en souvenions, ces camps étaient connus du commandement français et leurs emplacements étaient affichés sur les cartes de nos salles de renseignements.

Cette fois nous y étions bien, nous venions d'arriver au "21ème Balancier" !

Le "21ème Balancier"

Si tout m'était ôté, je garderais pourtant encore le meilleur : le bienheureux et salutaire étonnement de l'amour infini de Dieu (S. Kierkegaard)

Nous avons bien dû rester quatre semaines dans ce camp installé dans une vallée, trente à quarante kilomètres plus à l'est de Muong-Phan.

Il y avait déjà là un nombre impressionnant de prisonniers dont beaucoup étaient dans des états sanitaires effrayants. Je me souviens de ce lieutenant de chasseurs parachutistes dont tout le côté droit n'était qu'une plaie béante, couverte d'asticots. Ceux-ci étaient d'ailleurs pour lui un signe paradoxal de réconfort : leur présence prouvait, paraît-il, que la plaie n'était pas gangrenée !... Il ne se plaignait pas. Allongé à même le sol boueux, il esquissait encore un pâle sourire lorsqu'on essayait bien pauvrement de le réconforter.

Un peu plus loin, dans un hôpital de campagne improvisé sous un abri sommaire, des pseudo-médecins viets s'activaient à des opérations et des amputations dans des conditions difficiles à décrire et à imaginer.

C'est là que le 8 mai nous avons appris la chute de Diên-Biên-Phu. Elle ne nous a pas surpris. Avant même de décoller de Cat-Bi, dix jours plus tôt, nous savions déjà qu'elle était inexorable. Bien sûr nos geôliers manifestèrent leur joie bruyamment. Ils nous firent remarquer lourdement que c'était là la victoire éclatante du communisme sur le colonialisme et sur l'impérialisme américain ? Préoccupés de notre seule survie comme nous l'étions, tout cela nous laissait plutôt froids.

Deux ou trois jours plus tard les nouveaux prisonniers capturés dans la cuvette avec la fin des combats commencèrent à arriver en nombre. Tous les officiers étaient regroupés ensemble et, parmi ceux-ci, il y avait bien sûr l'état-major du camp retranché. Une photo prise à leur arrivée a été diffusée et largement publiée dans de nombreux livres ou magazines. Je me souviens très bien de cet instant et de l'attitude de ces chefs déchus. Le général de Castries, nu-tête, gardait le regard bas. Les colonels Langlais et Bigeard, par contre, trouvaient encore la force d'afficher une certaine fierté.

C'était le cas d'ailleurs de la plupart des officiers entraînés dans cette galère. Ils avaient mené un combat effroyable qu'ils avaient perdu, mais ils avaient le sentiment d'avoir fait, avec leurs unités, tout leur devoir. Ils en gardaient une fierté inébranlable malgré la captivité. Quelques individualités cependant sortaient de ce schéma. Je me souviens en particulier d'un officier, sans doute un administratif venu en Indochine pour compléter ses annuités, complètement effaré par les circonstances. Il se déplaçait avec une valise comme s'il allait prendre le train à la gare St-Lazare, une valise dont il ne se séparait jamais. Les mauvaises langues assuraient qu'elle contenait une réserve de nivaquine pour plusieurs mois...

Un beau matin, ce fut le départ, en route vers le "Camp n°1", le camp réservé aux officiers. Nous savions, Baujard et moi, à peu près où il se situait et nous savions que parmi ses pensionnaires se trouvaient des officiers faits prisonniers depuis plus de quatre ans déjà, dans la sinistre affaire de la RC-4, à Cao-Bang. Environ 500 kilomètres de route nous en séparaient.

Les officiers supérieurs partirent de leur côté, en camion Molotova. La ségrégation n'a pas été sans nous étonner de la part de cette armée "démocratique", où personne ne portait d'insigne de grade. En fait je ne sais pas si le voyage à pieds n'était pas finalement préférable, du moins pour ceux d'entre nous qui étaient à peu près en forme. Compte tenu du profil de la route, le voyage en camion a dû être lui aussi un calvaire !

Tous les officiers subalternes formèrent un convoi homogène de plus de deux cents personnes. Mais bien vite, une partie d'entre nous quittèrent le convoi, malades il ne pouvaient suivre. D'autres encore capables de marcher bien que mal en point, formaient un détachement à part. À chaque étape ils partaient deux ou trois heures avant le gros du convoi, puis allant à leur cadence ils arrivaient à la destination du jour, ou plutôt de la nuit, deux ou trois heures après. En général on les rattrapait en cours de nuit et on doublait leur pitoyable cohorte. Leurs corps vidés par la dysenterie, exhalant l'odeur de leur souffrance, ils avançaient et titubaient dans la boue.

Au début nous avons pris la route de jour. Un accord avait prévu l'arrêt de toute action aérienne pendant l'évacuation par avion des plus grands blessés à partir de Diên-Biên Phù. Mais très vite la menace que faisait peser sur le delta du Tonkin un retour trop rapide du corps de bataille viet a fait reprendre les bombardements sur ce cordon ombilical que constituait la Route Provinciale n° 41, la "RP-41". Nous allions l'emprunter maintenant, après avoir essayé de la détruire pendant des semaines !... Nous avons ainsi assisté à un premier bombardement, tout près de la zone où nous nous trouvions au voisinage de Tuan-Giao, avant d'aborder la montée vers le Col des Méos. Drôle d'impression de voir arriver des B 26 dans le ciel, puis d'entendre le sifflement des bombes qui dégringolent. Ce n'était vraiment pas la règle du jeu définie au départ !...

Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment la poursuite de la route s'est faite de nuit. Nos chaussures basses aux semelles crêpes avaient pratiquement rendu l'âme et, au départ, il a fallu faire une bonne partie de la route pieds nus. De jour passe encore, mais de nuit c'était le martyre. Heureusement quelques biffins avaient une paire de brodequins "en rab", nous avons pu être dépannés. Mais nous avons néanmoins marché plusieurs nuits pieds nus...

Oui, nous étions bien au "21ème Balancier" ! Il nous fallait en effet porter les gamelles nécessaires à la cuisson du riz que l'on nous octroyait. C'était de grandes coupoles en fer, pesant chacune vingt ou trente kilos, où l'on pouvait en faire cuire pour cent personnes. Nous nous relayions à deux, balancier sur l'épaule, pour les porter. Plus dramatique était le portage des camarades devenus incapables de marcher davantage. Là il fallait se mettre à quatre ou six pour transporter le brancard, avec la pluie de la mousson, la nuit, le sol glissant ou la route défoncée... Ce n'était pas toujours possible et les bo-doïs n'acceptaient pas de retarder la marche du convoi. Je me souviens en particulier de ce garçon qu'ils nous ont obligés d'abandonner à sa solitude et à sa mort, le long d'une diguette du côté de Na-San.

Tout au long de cette route, nous avons pu nous expliquer l'inefficacité des bombardements que pendant des mois nous avions multipliés pour enrayer la logistique viet. Nous connaissions presque par cœur la RP-41 et nous retrouvions là, à tel ou tel virage, les "coupures" que nous étions sensés y avoir réalisées.

À ces mêmes endroits des foules considérables d'hommes et de femmes rétablissaient la route avec la terre et les pierres charriées dans des paniers au bout de leurs balanciers. Parfois, là où le sol était trop meuble et ne pouvait être empierré, la route était reconstituée par une double travée faite de rondins de bois, de la taille du poignet ou du bras et de cinquante centimètres de long, posés côte à côte sur des centaines de mètres. Les camions Molotova patinaient et s'embourbaient sur ces frêles passages, mais repartaient malgré tout. En même temps une cohue de coolies, hommes et femmes confondus, poussaient en ahanant les vélos de charge écrasés par les sacs de cent ou cent cinquante kilos de riz.

Ainsi, tout au long de la nuit, un double cortège se croisait en permanence sur cette route empierrée, pas plus large qu'un chemin vicinal de nos campagnes. La route était éclairée par la multitude de torches de bambous que portaient les coolies. De temps à autre cependant, une rumeur grandissante venait de l'est :

- « To-Baï ! To-Baï ! »

Cela signifiait qu'un avion approchait mais la rumeur allait plus vite que lui. Instantanément toutes les torches étaient éteintes. Plus la moindre lumière n'était tolérée. Tous les camions stoppaient. Quatre ou cinq minutes plus tard le vrombissement d'un avion s'annonçait. Avec Baujard nous savions que c'était le Privateer, un de ces quadrimoteurs de l'aéronavale, qui avait décollé de Cat-Bi pour sa reconnaissance de nuit. Dans une ou deux heures il serait rentré à la base, l'équipage ferait son compte rendu de mission : RAS.

Du côté de Na-San, également, notre convoi a dû s'arrêter pour laisser passer des Molotova tractant des canons de DCA. C'étaient bien des canons de 37 m/m, ceux dont on nous avait annoncé la prochaine arrivée venant de Chine, lors de nos derniers briefings à Cat-Bi. Ces canons bénéficiaient d'un guidage radar. Ils étaient arrivés sur le site plus tôt que ne le pensaient nos officiers de renseignement. Nous en avions eu la primeur !

À certains moments, nos bo-doïs nous faisaient accélérer à grands renfort de cris :

- « Maoulen ! Maoulen ! » (Vite ! vite !).

Cependant, en contrebas de la route, un groupe de démineurs viets désarmaient et récupéraient une bombe non éclatée. Il s'agissait là sans doute de ces bombes "long retard" qui étaient réglées pour exploser 24, 36 ou 48 heures après l'impact. Leurs fusées, piégées, étaient en principe impossibles à neutraliser. Pourtant les artificiers viets réussissaient à scier le corps même de la bombe, près du culot, et ainsi à enlever la fusée avant l'explosion. Nous avons remarqué à plusieurs reprises le long de la route des corps de bombes de 1 000 livres ainsi découpées, débarrassées de leur fusée et vidées de leur explosif !

Au cours de mes missions aériennes au-dessus de cette "haute région" j'avais souvent regretté de ne pouvoir visiter ce pays autrement que par ces survols rapides. Paradoxalement je pouvais maintenant satisfaire ma curiosité touristique. Malgré les circonstances, il m'est arrivé parfois d'en profiter.

Je pense en particulier au passage du Col des Méos qui, à 1 200 mètres, sépare le bassin de la Song-Ma de celui de la Rivière Noire. Après toute une nuit de marche, en grimpant la côte, nous y sommes arrivés à l'aube naissante. En dépit de l'épuisement, il n'était pas possible de ne pas contempler l'extraordinaire panorama qui s'étalait devant nous. Le ciel, encore chargé des restes d'orages de la nuit, s'illuminait à l'Orient. Ses couleurs, rouge, orange et topaze, contrastaient avec les mauves, les bleus foncés ou les verts sombres des montagnes. La limpidité de l'air, lavé par toute la pluie des heures précédentes, permettait une visibilité exceptionnelle. Sur quelque cent kilomètres, on pouvait voir la profonde entaille de la vallée de la Rivière Noire s'étaler jusqu'au Ba-Vi, cette montagne isolée dont la forme particulière nous signalait le retour dans le Delta du Tonkin à chacune de nos missions.

Oui, derrière c'était le Delta, avec sa chaleur moite, ses villes sales, mais aussi avec ses avions en partance pour la France.

Avec Baujard nous nous étions concertés sur une éventuelle tentative d'évasion. Nous connaissions bien la géographie du pays, mais le problème était de survivre dans ce milieu hostile. L'occasion la plus favorable nous semblait devoir se situer à Ta-Khoa. Là, la route franchissait la rivière Noire et les bacs de Ta-Khoa avaient constitué un de nos objectifs habituels. À partir de là il serait peut-être possible de se laisser descendre sur la rivière jusqu'au Delta ? Mais les bo-doïs avaient eux-mêmes décelé le risque. Dès que nous avons approché de la rivière le nombre de nos gardiens s'est multiplié par deux ou trois et nous avons senti leur nervosité grandissante. Très vite, nous avons tous été canalisés vers l'embarcadère entre une double rangée de soldats à la Kalachnikov menaçante. Adieu les rêves d'évasion !

Nous découvrions enfin ces fameux bacs de Ta-Khoa, énormes barges halées dans la nuit par des filins d'acier sur le courant rapide de la rivière, large déjà de près d'une centaine de mètres. De jour, rien n'était apparent, les bacs à l'abri sous le couvert de la forêt, plusieurs kilomètres en aval. Mais cela, malheureusement, les officiers de renseignement ne le savaient pas.

Nous avons effectué toute cette marche en vivant au jour le jour, minute par minute, mettant un pied devant l'autre machinalement, hébétés, parfois à la recherche d'une flaque d'eau pour boire ou au contraire trébuchant dans la boue et luttant contre les sangsues qui s'infiltraient partout.

Pas une seconde je ne me suis arrêté à l'idée que je pourrai ne pas m'en sortir. S… m'attendait. Il ne pouvait pas être question de ne pas être au rendez-vous, dans trois mois, dans six mois, dans un an... Seule l'échéance me semblait tragiquement inconnue. Ce Dieu qui nous avait donnés l'un à l'autre à quelques semaines de mon départ de France, ne pouvait pas ne pas nous faire retrouver. De tous les pauvres trésors qui se trouvaient dans les poches de ma combinaison, seul le petit porte-photo de S… m'avait été laissé. Il a fait toute la marche, trempé par la mousson, et rappelait près de moi la présence de celle que j'aimais et pour laquelle, coûte que coûte, il me fallait survivre. Quarante-cinq ans plus tard, le porte-photo est encore là, tout près, sur l'étagère de mon bureau.

Au cours de cette marche, dans des moments d'épuisement extrêmes, je m'accrochais à la pratique du chapelet. Ce n'avait pourtant jamais été dans mes habitudes et, dans l'arrogance de ma jeunesse, le chapelet me paraissait réservé aux vieilles femmes ou à des esprits pauvres capables de se contenter d'un moulin à prières. Il m'a fallu tomber dans cette détresse pour retrouver Marie qui, debout au pied de la Croix, me montrait le chemin. C'étaient de bien pauvres chapelets, égrenés au fil des kilomètres. Il me fallait une heure pour chaque dizaine, ou plus exactement les cinquante minutes de marche entre chaque pause. Toute nuit pour un seul chapelet !

J'ai déjà raconté mes interrogations passées sur le plan de la foi. Elles ne m'avaient jamais conduit vers des exaltations spirituelles même si certaines périodes avaient été riches et si, depuis mon amour avec S…, bien des choses avaient évolué. Mais dans le dénuement dans lequel je me trouvais ma foi reprenait une nouvelle vigueur. Face aux essais d'endoctrinement de nos gardiens si fiers de leur foi communiste, je réagissais en opposition. J'étais, c'est vrai, dans le plus complet dénuement. Même le short et la chemise en lambeaux que je portais n'étaient pas à moi. Ma combinaison de vol, elle, avait disparu en pièces depuis longtemps ! On ne pouvait plus rien me prendre et surtout pas la seule richesse qui me restait, ma foi en Jésus-Christ. J'étais asservi, forcé de marcher par les bo-doïs dont les crosses de Kalanichkov menaçaient tous ceux qui s'attardaient. Mais je me sentais "libre", libre de croire en Jésus-Christ ressuscité qui tôt ou tard me reconduirait vers celle qu'Il m'avait donnée. Je crois que j'ai senti là, de façon concrète, ce qu'est la véritable "liberté des enfants de Dieu" !

La route se poursuivait nuit après nuit. Le jour, nos gardiens nous parquaient à l'écart de l'axe de la route, sous des couverts de forêt (bonjour les sangsues !) ou sous des paillotes de villages à moitié abandonnés. C'est là, sous ces ca-gnas bâties sur pilotis que vivaient les poules et les cochons (bonjour l'odeur et les poux !). Avant de nous laisser prendre un repos relatif, une précaution s'imposait : nous devions quitter nos chaussures et toutes les entasser dans un trou. Nous ne les récupérerions qu'avant de repartir, le soir...

Notre itinéraire s'infléchissait vers le nord. Il nous a fallu grimper jusqu'à plus de quinze cents mètres avant de redescendre vers le bassin du Fleuve Rouge. Sur le site de Yen-Bay, plus aucun signe de la civilisation coloniale ne subsistait. Tout avait été rasé, seuls les bords de trottoir indiquaient qu'une grande ville existait là autrefois.

Arrivés sur les bords de la Rivière Claire, une curieuse cérémonie nous attendait. Tous les convois de prisonniers avaient convergé vers les rives larges et plates de la rivière. Regroupés, nous étions des milliers. Là, pendant toute une journée, il nous a fallu défiler, passer et repasser, devant les caméras d'un cinéaste soviétique dépêché pour la circonstance afin de graver sur le film l'étendue de la victoire du communisme mondial. Les images de cet immense troupeau ont été, depuis, largement diffusées.

Extrait du film de R. Karmen. On avait labouré le terrain dans tous les sens

afin que, devenu chaotique, il nous impose à chaque pas de regarder le sol donc de baisser la tête

Par contre, après avoir traversé la Rivière Claire, notre progression s'est poursuivie de jour, toujours vers le nord au-delà de Tuyen-Quan et le long d'une autre rivière, le Song-Cam

Il nous fallut au total un peu plus d'un mois pour atteindre le Camp n° 1. Ce camp dont nous ne pouvions imaginer les conditions de vie, nous paraissait pourtant devoir être un havre de paix. Nous n'aurions plus à marcher avec cet estomac dans les talons. Nous n'aurions plus à recevoir chaque nuit les trombes d'eau de la mousson.

Le Camp n° 1 (22°30 N / 105°02 E)

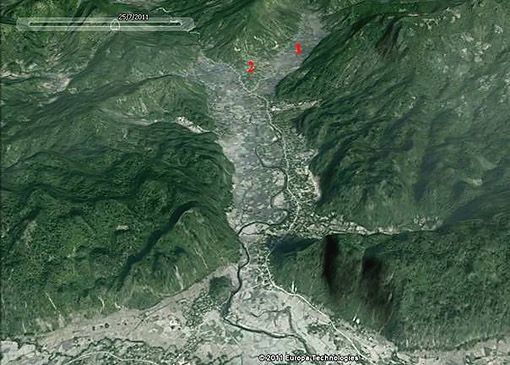

Le Camp n° 1 se situait au fond d'une petite vallée fermée de 3 km environ de long Sud-Nord, et moins d'un km de large. On ne pouvait y accéder ou en sortir qu'en passant par le goulet étroit au bas de l'image.

Le repère 1 indique l'endroit où se trouvait le Camp initial avec des paillottes construites par les prisonniers d'avant DBP, certains depuis plus de quatre ans !... Les prisonniers de DBP, eux, ont été logés chez l'habitant dans le village de Lang Vaî (repère 2). L'image est récente. À l'époque il n'y avait que très peu de rizières et la route n'existait pas. Seul un chemin étroit suivait ce tracé par une suite de diguettes.

Enfin un jour, inopinément à un détour de la piste, nous avons rencontré un petit groupe de prisonniers du Camp n° 1 qui revenaient d'une corvée de riz. Nous sûmes ainsi que nous étions arrivés, ou presque... Parmi eux se trouvait Fabère, un pilote du Groupe de Chasse de Cat-Bi qui avait été abattu aux portes de Hanoï quelque dix-huit mois plus tôt. Il semblait en relative bonne forme malgré sa maigreur. Il nous a accueillis un peu en grand frère, cela nous a fait chaud au cœur.

De fait, la vie au camp était un paradis à côté de ce que nous avions vécu, à condition toutefois de ne pas tomber malade. Nous étions logés chez l'habitant, contrairement aux "anciens" du camp qui, pour certains, étaient là depuis des années et qui avaient dû construire leurs propres ca-gnas. Dans la grande salle unique de chaque paillote, un coin était attribué pour un groupe de dix prisonniers. Nous n'avions pratiquement pas de contact avec les autochtones qui restaient dans le reste de la pièce. Nous avions droit à une grande moustiquaire commune pour les dix, ce qui nous donnait l'occasion de faire enrager nos gardiens. En effet ceux-ci faisaient des rondes la nuit et ne pouvaient dans le noir vérifier s'ils avaient bien leur compte de prisonniers qu'en dénombrant les pieds dépassant de la moustiquaire. Il suffisait que l'un de nous replie une jambe sous la moustiquaire pour que le pauvre bo-doï y perde son latin !

La nourriture était évidemment dérisoire, limitée au seul riz auquel s'ajoutait, les jours fastes, un petit cochon indochinois pour deux cents personnes. Avec Baujard, j'avais été réquisitionné pour aider aux cuisines. Nous faisions cuire le riz dans ces énormes gamelles que nous avions transportées sur la route. Après la cuisson, une croûte dorée, bien grillée, restait attachée sur le fond. Elle constituait le privilège des cuisiniers !

On avait droit aussi à quelques grammes de sel. Mais un des éléments de la survie énergétique était une sorte de pâte de poisson séché et pourri parfaitement infâme, une sorte de nuoc-mam solide (ceux qui ont l'habitude des restaurants vietnamiens peuvent imaginer). Il ne nous était distribué que parcimonieusement et beaucoup, à cause de l'odeur et malgré la faim, n'arrivaient pas à l'avaler. Je dois avouer qu'il m'est arrivé de ramasser parfois les miettes laissées par les autres et de tout engouffrer !

Il y avait aussi les corvées de riz qui consistaient à aller chercher notre pitance à un dépôt situé à une dizaine de kilomètres, en suivant tout un dédale de diguettes glissantes. Faute de sac pour rapporter le riz, nous utilisions des pantalons de treillis dont les jambes, ficelées aux extrémités et gonflées de riz, retombaient sur nos épaules en nous donnant une silhouette grotesque. Parfois, à ce dépôt de riz, les paysans compatissants nous donnaient un petit bout de lard, quel luxe ! Une autre fois nous avons été gratifiés d'une véritable ventrée de pousses de bambous fermentées, un régal !

Les journées passaient ainsi entre ces divers travaux et les séances de rééducation destinées à faire de nous de bons communistes repentants de nos crimes. Il y a bien eu un essai de nous faire signer une pétition appelant à la paix des peuples, mais l'approche de l'armistice, dont nous avons bientôt appris la signature, nous a cependant évité le pire sur ce plan.

Peu après l'armistice, un tout petit nombre de paquets sont arrivés, venus par la Croix-Rouge. Parmi ceux-ci, un était adressé à l'un des aumôniers, l'un des marabs, de Diên-Biên-Phù qui avaient suivi le convoi. Il contenait le nécessaire pour dire la messe. Ce fut une grâce sans pareille. Je me souviens de la confession qui a précédé, avec ce prêtre en guenilles qui représentait Jésus-Christ. Mon short en charpie, assis côte à côte sur un petit muret de pierres, je me livrais à Lui. Puis, dans ce camp où tout pourtant voulait nier Sa présence, nous avons reçu le corps du Christ, nouvelle force et nouvelle liberté qui nous étaient données. Il faut avoir été privé pendant de longues et dures semaines de toute Eucharistie pour se rendre compte de l'ineffable grâce que représente cette rencontre privilégiée avec le Christ. Lors de nos messes dominicales, il nous arrive parfois de communier sans trop attacher d'importance à cette démarche. Une incroyable routine arrive à nous endormir jusque-là. Pour ma part, face à ce risque, il m'arrive de revivre dans ma mémoire cette Eucharistie particulière où Jésus était venu se donner aux pauvres hères que nous étions alors.

Toutes les pensées n'étaient pas aussi pures. Le vin de la messe faisait même des envieux. Rigal, ce capitaine navigateur de l'autre B 26, est allé jusqu'à demander au marab s'il ne pouvait pas lui en donner une petite goutte, juste une toute petite goutte... Rigal avait d'autres inquiétudes. Dans les discussions qui occupaient nos longues soirées de captivité, il s'étonnait avec d'autres camarades du calme plat qui s'était emparé de notre chair... Malgré l'abstinence forcée, aucun désir ne venait troubler les corps depuis des mois. A vrai dire l'abstinence alimentaire qui nous était aussi imposée et l'état d'épuisement dans lequel nous nous trouvions auraient dû suffire à tout expliquer. Mais l'angoisse de Rigal se focalisait sur une question précise :

- « Une fois libérés, est-ce que tout cela allait bien pouvoir remarcher ?...»

Trois ou quatre mois après notre arrivée au Camp n° 1, vint enfin l'annonce de notre "prochaine" libération. Dans sa grande mansuétude, l'Oncle Ho avait accepté de nous rendre notre liberté, malgré nos crimes, mais en espérant que la vie dans le camp nous avait amendés.

Nous avons quitté le Camp n° 1 à pied, comme nous y étions arrivés. Il ne pouvait en être autrement, seules des diguettes permettaient de sortir de l'étrange amphithéâtre de rochers et de forêt où il se trouvait. C'est une longue marche qu'il nous fallut reprendre et, paradoxalement, presque plus dure pour certains d'entre nous, surtout pour les plus anciens. L'annonce de la libération avait en quelque sorte fait évanouir les forces de volonté qui avaient permis de tenir jusque-là. Au cours des dernières étapes, plusieurs de ceux qui avaient réussi à tout surmonter par leur cran et leur volonté se sont complètement effondrés.

Cette route vers la liberté a de fait été très dure, très longue aussi dans nos cervelles impatientes. En particulier un arrêt d'une à deux semaines nous fut imposé dans un camp qui avait été précédemment occupé par des prisonniers d'unités de tirailleurs algériens ou marocains. Ce camp était immonde. Il montrait à quel point notre camp réservé aux officiers était un privilège. Une odeur épouvantable d'excréments et de charogne y régnait encore. Sur les murs, des inscriptions en français et en arabe pouvaient donner aux esprits avisés une idée de ce qui allait suivre bientôt en Algérie.

Nous avons donc attendu là plusieurs jours, sans qu'aucune explication ne nous ait été donnée sur les raisons de cette attente. L'inquiétude reprenait le dessus. Etait-ce bien vers la libération que nous emmenaient nos gardiens ?... Puis un jour nous nous sommes remis en route. Auparavant, nous avions tous été convoqués, un par un, dans une sorte de pièce où on nous remit les affaires qui nous avaient été prises au moment de notre internement. J'ai ainsi récupéré ma montre, confisquée par les paysans méos six mois plus tôt, non sans un certain émerveillement sur la précision de l'administration communiste ! La pauvre montre ne marchait plus que pendant quelques minutes, dès qu'elle était remontée. Cela ne m'a pas empêché de la vendre sur le bord de la route contre une poignée de piastres Ho-Chi-Minh à un paysan intrigué. Une partie de cette fortune fut rapidement transformée en bananes. J'ai rapporté le reste en France. Les piastres, aujourd'hui, sont encore sous un sous-verre, dans mon bureau.

Piastre Ho-Chi-Minh (Coll. P. Caubel)

Ensuite tout s'est précipité. A Tuyen-Quang, des Molotova nous attendaient pour nous mener jusqu'à Vietri, sur le Fleuve Rouge. Un équipement flambant neuf a été remis à chacun : pantalon, chemise, casque colonial en feuilles de latanier, pataugas. Enfin, pour célébrer la paix entre les peuples, on nous offrit un véritable gueuleton arrosé de choum, l'alcool de riz... Nos pauvres estomacs, après des mois de privations, eurent quelque mal à tout digérer !

Il ne restait plus qu'à nous remettre au détachement de marins français venu de Hanoï par le fleuve. Ce qui fut effectué en grande pompe, force photos à l'appui (je crois d'ailleurs que je figure sur l'une de celles qui ont été largement diffusées !).

Avec Baujard, je suis allongé sur la plage avant du landing-ship venu nous récupérer. Nous regardons, en descendant le Fleuve Rouge, le paysage du delta défiler lentement. Ce paysage que nous avions si souvent survolé. Nous sommes vivants et libres. Dans ma poche, le petit porte-photos de S...

Dans peu de jours, nous serons enfin réunis !

Pierre CAUBEL

Complément : seul dans la nuit

Après avoir atterri en pleine forêt, le Sgt Texier, mécanicien-mitrailleur, prit la direction du Laos, direction présumée, car il n'avait pas de boussole. Se nourrissant essentiellement de racines, il marcha sans véritable axe de progression. En fait, certains indices lui donnaient à penser qu'il tournait en rond depuis plusieurs jours.

Il finit par être capturé par deux Viêts armés d'un fusil, qui l'amenèrent tout droit dans un village où un bol de riz lui fut servi. Pour l'aider à digérer, on lui attacha les bras dans le dos et on l'exhiba devant la population qui l'insulta. On l'accusait d'avoir bombardé des villages ; on parlait même de le tuer. Heureusement, deux Bo-doï, des réguliers, se manifestèrent et le prirent en charge.

Puis, il fut remis à d'autres Viêts qui lui firent rejoindre une colonne de prisonniers. C'étaient ceux de Diên-Biên Phù, et c'est par eux qu'il apprit que le camp retranché était tombé, le 7 mai.

Au terme d'une marche épuisante qui éclaircit les rangs, le convoi arriva au camp n° 40, puis au n° 42 de sinistre mémoire. Parmi les détenus, il retrouva les seconds maîtres Keromnès et Carpentier, mitrailleurs, seuls rescapés du Privateer 28F-6 abattu le 8 mai aux environs de Son-La. (1)

Après avoir goûté à la "haute clémence" du président Hô -Chi-Minh, qui, en quatre mois, avait coûté la vie à 72 % des prisonniers de Diên-Biên Phù, Texier se retrouva à Vietri, au confluent de la rivière Claire et du fleuve Rouge, où il fut libéré le 18 août 1954.

Le Sgt Texier, mitrailleur de "Martini Émeraude"

Hospitalisé à Lanessan, à Hanoi, on lui diagnostiqua une dysenterie, le béribéri et autres délices du même genre. Après un traitement approprié et une nourriture plus adaptée, il fut rapatrié en métropole.

Durant le voyage, il revit son calvaire. Sa lente progression à l'aide de deux bâtons, avançant le jour et se reposant la nuit, sa chute de nuit dans un fossé dans lequel il resta jusqu'à l'aube, se remettant péniblement en marche, seul, la rencontre imprévue avec deux Viêts lui administrant une raclée avant de l'abandonner inerte sur la route, le riz offert, sans prononcer une parole, par un autre Viêt croisant son chemin, le vol de nourriture dans un village mitraillé par des avions et déserté par ses habitants, ce gosse lui apportant des bananes, sa capture, puis l'intervention des Bo-Doï et, plus tard, le convoi. Il avait retrouvé les siens...

René BAIL

Origine vraisemblable de ce texte : "Air Fan"

(1) Pour lire le récit du martyre de Jean Carpentier, cliquez ICI

Date de dernière mise à jour : 02/04/2020

Commentaires

-

- 1. Ribaud Pierre Le 15/11/2024

J’ai sauté sur DBP dans la nuit du 23/24 avril 1954.

J’appartenais au 2/4 RAC.

Prisonnier interné.

Ajouter un commentaire