Saïgon-Paris en Cessna 170B

Juin 1953 - Le raid de la famille ALARY

Quand il a une idée en tête… Vous ne pouvez imaginer combien il m'agace parfois. Il s'agit de mon mari, naturellement ! Il y a une quinzaine d'années, lorsqu'il était scout marin, âgé de 18 ans, il voulait rentrer en France, de Saïgon à Marseille, en sampan avec deux camarades. Heureusement la guerre a empêché cette folie (à cet âge, quel garçon n'a pas rêvé d'aventures !) ; il serait peut-être mort de faim, de soif ou naufragé ! Pourtant je n'étais qu'à moitié rassurée lorsqu'en 1948 il obtint son brevet de pilote d'avion, et que, toujours épris de voyages il me déclara quelque temps après : « Sais-tu que je rêve de rentrer en France en avion, par mes propres moyens ?» - il n'était pas encore très loin le temps où ami d'enfance, mon mari d'aujourd'hui lisait inlassablement les récits de tous ces héros : Mermoz, Saint-Exupéry, Lindberg.

Puis, les années passant, et voyant notre cercle de famille s'élargir, (en juin 1953, notre nichée se compose de Geneviève : 7 ans ; Monique : 6 ans ; et Michèle : 9 mois) je me disais : « Il n'osera jamais ». Mais il me plaça au pied du mur : « À toi de choisir. Tu viendras ou tu ne viendras pas ». Mon Dieu, que les hommes sont donc catégoriques ! Et cette manie détestable d'éliminer les complications. « Et les enfants » lui ai-je alors demandé. « Si tu m'accompagnes, ils nous suivront ». C'était d'une audace folle… Et pourtant je le suivis, car je ne voulais pas le laisser aller seul, de Saïgon à Paris, pilotant lui-même son petit avion Cessna de 145 CV - vitesse de croisière 170 km/h ; consommation d'essence une trentaine de litres à l'heure ; environ deux cents litres de carburant dans les réservoirs, c'est-à-dire sept heures d'autonomie.

La famille au complet devant le « Lévrier Hardi »

Cela vous étonne, n'est-ce pas, de m'entendre parler ce langage absurde, moi, pauvre petite femme qui allais m'embarquer avec mes trois pauvres gosses ! Il fallait bien que je m'initie, si je voulais l'aider en cours de route, et ainsi augmenter les chances de nous voir arriver sains et sauf en France.

Que de préparatifs ! Cela dura un an et, à mesure que nous avancions dans l'étude des cartes, l'examen des itinéraires à la loupe, l'obtention de visas et d'autorisation de survol, je voyais Bob s'exciter. Il avait trouvé son jeu favori. Ce n'était pas trois gosses que j'allais avoir à surveiller mais quatre ! Pendant les semaines qui précédèrent l'arrivée de l'avion, il vivait sur des charbons ardents. Enfin un vendredi 13, elle arriva (l'énorme caisse contenant notre monomoteur). Formalités douanières, transport du port de Saïgon à l'aérodrome de TanSon-Nhut, déballage, assemblage, inspection du « bureau Véritas» qui se prononça pour l’aptitude de vol : huit jours plus tard, Bob effectuait son premier vol.

Pendant ce temps, je faisais et refaisais les comptes. L'essence (pour une centaine d'heures de vol - en fait nous avons volé pendant 95 heures seulement), et les taxes d'atterrissage et de stationnement allaient nous coûter dix-huit mille piastres. L'entretien de l'appareil pendant le voyage ne dépasserait pas cinq mille piastres. Il faudrait compter environ trente mille piastres pour les frais d'hôtel et de séjour en cours de route. Soit au total, un peu plus de cinquante mille piastres. C'était beaucoup ! Mais nous allions vivre largement pendant un mois (délai nécessaire au voyage). La traversée à bord d'un avion de ligne nous coûterait plus de soixante mille piastres, et, elle ne durerait que deux jours. Il n'y avait pas à hésiter. Mon âme de petite fourmi s'agita : Bob avait raison, nous allions même faire des économies !

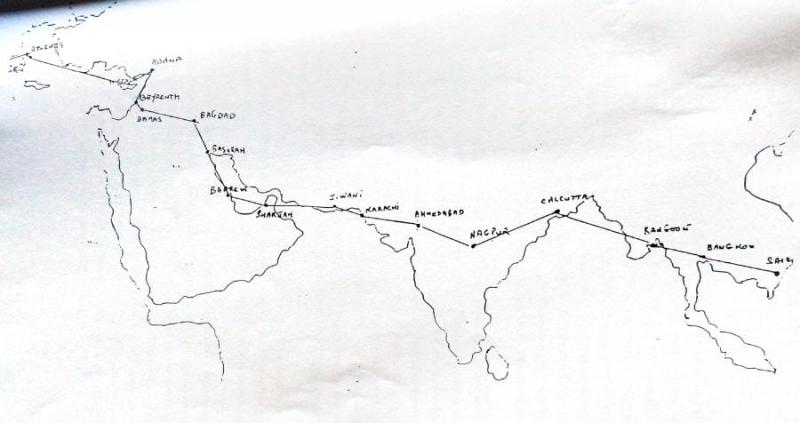

Le trajet Saïgon - Paris

Un voyage d'essai que nous avons fait de Saïgon à Siemréap, avec les enfants, en trois heures de vol, étouffa mes dernières flambées de crainte dans l'immédiat. À la réflexion, mes inquiétudes devenaient plus froides en se précisant, en se projetant dans l'avenir, sur certaines étapes qui me semblaient périlleuses. J'en étais même arrivée à faire front avec mon mari, et à tous ceux qui traitaient de « folie » une telle équipée, je déclarai : « que ce voyage ne serait sans doute pas plus difficile qu'un déplacement en 4 CV dans les principaux pays d'Europe ». Mais j'évitais de leur dire tous les doutes que j'avais concernant le confort et les possibilités de ravitaillement dans tous ces pays que nous avions plusieurs fois survolés mais jamais visités.

Il restait aussi une inconnue majeure. La meilleure saison pour notre traversée aurait été mars-avril. Mais nous ne devions nous envoler que le 19 juin de Saïgon. Notre Cessna résisterait-il aux vents et aux orages de la mousson d'Ouest ? Les avions de ligne, avec leurs milliers de chevaux, ne s'en préoccupent pas. À 5.000 mètres d'altitude et au-delà les problèmes de navigation me paraissaient moins graves qu'à 2.500 mètres ou 3.000 mètres, altitude limite de notre petit « Lévrier Hardi » (ancien totem scout de Bob qui décida de l'attribuer à son objet tant désiré). Mais je me consolais en me disant que j'aurai quand même une satisfaction d'amour-propre : ces milliers de passagers qui ont fait Saïgon-Paris en Skymaster ou en Constellation, ils n'ont rien vu de leur balcon trop haut perché. Je pourrai dire, moi, à quoi ressemble l'Inde, le Pakistan, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Turquie, la Méditerranée, l'Italie. Et quand Bob parlant de notre expédition comme d'un congé d'un mois, ajoutait : « Nous passerons les vacances les plus formidables de notre vie », je commençais à l'approuver, sans le laisser paraître, bien entendu. L'épithète formidable m'effarouchait tout de même un peu.

Le jeu des préparatifs n'était pas terminé. Loin de là. II fallut se renseigner auprès des pilotes de ligne chevronnés, sur les moyens radio dont nous pourrions disposer le long de la route de 12.000 km pour nous guider et, au besoin, pour demander du secours. Les fréquences des postes de radio terrestres n'étaient les mêmes nulle part : les indicatifs évoluent constamment ; beaucoup ne sont transmis qu'en Morse et presque toutes les stations radio ne communiquent qu'en anglais. Mon Dieu, comment allions-nous mettre de l'ordre dans ce puzzle ? Où se trouvaient exactement les terrains d'aviation où nous devions faire escale ? Et où étaient situés les terrains de secours intermédiaires ? La météo nous serait-elle communiquée tout au long de la route minutieusement ? Saurions-nous toujours assez longtemps à l'avance s'il valait mieux voler à 2.500 mètres ou à 100 mètres, à cause des courants contraires, des orages ou des vents de travers ?

La présence de Michèle, qui n'avait alors que 9 mois, m'obligeait à prendre des précautions dont nos prédécesseurs dans ce genre d'expédition n'avaient sans doute jamais eu à se préoccuper. C'était un problème sans précédent. Nous l'avons résolu par des mesures empiriques. Démontable était le lit de Bébé ; démontable son youpala et sa chaise portative en toile. Les biberons étaient incassables, les langes, de papier, pour éviter le poids d'un important linge de rechange. Puis ce fut la constitution, à l'avance sur notre itinéraire, à Karachi et à Beyrouth, de « dépôts de vivres » : boîtes de purée de légumes, lait Pellargon, eau d'Évian, etc. Nous y puiserons au passage, pour ne pas alourdir inutilement notre « Lévrier Hardi », qui ne devait pas peser plus de mille kilos, y compris ses cinq passagers et leurs bagages.

Bob qui avait lu avec l'intérêt qu'on devine le récit de l'exploit d'Alain Bombard, m'avait fait fabriquer quatre ceintures garnies de poches en matière plastique, contenant des comprimés de sel, du sucre, des fils … et des hameçons, pour le cas où nous tomberions en mer. Je n'ai jamais beaucoup aimé le poisson. Bob avait-il la prétention de me le faire manger cru ? Deux pharmacies de secours, un jerrycan de 18 litres d'eau, des boîtes de vivres condensées, 3 gourdes d'eau d'Évian, des fusées, des bandes de toile de signalisation, 4 ceintures de sauvetage, quelques pièces de rechange pour l'avion, un réchaud de secours et - pourquoi le cacher - le petit pot de bébé complétèrent notre équipement (au total 120 kg de bagages). Enfin, tout fut prêt pour le jour « J » : cartes, ravitaillement, visas et immatriculation définitive de l'avion sans laquelle nous ne pouvions quitter le territoire Indochinois. Cette dernière formalité ne fut réglée que 5 jours avant notre départ. Les valises après maintes compressions du Commandant de Bord se réduisirent à 2 seulement ce qui m'obligea à retirer toutes les petites choses encombrantes et le plus souvent inutiles que toute femme emporte avec elle.

Mon mari renonça tout de même à nous emmener dès le départ de Saïgon. Il avait décidé d'accomplir la première étape, Saigon-Calcutta, avec un ami de l’Aéro-Club de Saïgon, M. Carabin, pour éviter à la mère et aux enfants le survol d'une région montagneuse très boisée, inhabitée et inhospitalière, en Birmanie.

Toutes formalités aéronautiques terminées, nos deux pilotes se présentent à la Douane, à Tan-Son-Nhut, le 19 juin. Stupéfaction des douaniers qui voyant arriver deux voyageurs et leurs bagages, se déclarant, l'un en partance pour Paris, l'autre pour Calcutta, leur répondent d'un ton n'admettant pas la réplique « Aucun départ d'avion pour la France n'est prévu aujourd'hui ». Et s'imaginant avoir affaire à des originaux, ils dépêchèrent une estafette à bicyclette au lieu indiqué pour se rendre compte de la réalité des faits. La confusion fut vite dissipée et le soleil n'était pas encore levé que le « Lévrier Hardi » décollait.

Cap sur Bangkok, non sans avoir auparavant survolé notre petit groupe d'amis qui, tous le nez en l'air, agitaient mains et mouchoirs : « Au revoir… À bientôt » - Le soir même j'appris leur bonne arrivée à Bangkok. Escale sans histoire à Rangoon, après franchissement assez périlleux par visibilité limitée de la chaîne Birmane, puis Akyab, où ils furent contraints d'atterrir en plein orage, et le 23 juin, refoulant toutes mes appréhensions, je me lançais à mon tour dans cette aventure.

Nouveaux adieux aux amis, puis nous montons les enfants et moi dans le Constellation d'Air France qui devait, si tout allait bien nous déposer 6 heures plus tard à Calcutta. Le voyage ne fut pas des plus calmes : deux heures avant l'arrivée, l'avion traversa plusieurs orages. Le nez collé au hublot, (je n'étais pas la seule), j'essayai vainement de distinguer une amélioration quelconque. Le déjeuner appétissant que nous présentait la charmante hôtesse, toute entière occupée à ses devoirs de maîtresse de bord, n'eût pas de succès auprès de nos estomacs chahutés.

Il y eût quelques trous d'air importants, et je ne pus m'empêcher de penser que les voyages en avion se chargent de rapprocher les gens de quelle condition que ce soit : un général à l'allure fière et guerrière, un ministre d'apparence très digne, ou un simple employé et une mère de famille nombreuse auront tous les mêmes réactions dans ces moments difficiles, le même geste vers le petit sac en papier pour nous soulager de tant d'instabilité et le même serrement de cœur avec un soupçon de crainte contre la céleste colère. Rien de tel pour nous ramener à de plus justes conceptions, et vous redonner le goût à la vie lorsqu'un petit coin bleu de l'horizon se découvre annonçant le retour du beau temps.

Heureusement peu avant notre arrivée, la pluie s'arrêta et ce fut un véritable soulagement pour moi que de retrouver le plancher des vaches… et mon mari et son coéquipier qui nous attendaient au pied du Constellation. Le « Lévrier Hardi » est là, minuscule et brave à un jet de pierre de l'énorme quadrimoteur.

310 livres Sterling dans un paquet scellé

Puis comme il est de rigueur pour toute arrivée ou départ, nous accomplissons une longue série de formalités (tour de contrôle, manifeste d'arrivée, santé, police, etc.) qui se termina par une station prolongée aux services de douane (encore elle !), et un arrosage copieux de Michèle qui m'inonda de partout, ce qui me valut les regards inquisiteurs des touristes que nous devions croiser plus tard à l'hôtel.

Le tout ne dura pas moins de trois heures. Ces fonctionnaires de la douane n'admettaient pas notre séjour dans la capitale avec en poche 360 livres sterling. Pourtant cette somme, montant de nos frais de voyage, nous avait été officiellement attribuée. Mais la loi étant la loi, après maints conciliabules et discussions, ils admettront le principe du paquet scellé et confièrent celui-ci à Bob, « Chef de Bord », nous laissant néanmoins 50 livres sterling pour nos frais de séjour jusqu'à Karachi. Ce paquet resta ainsi jusqu'à notre arrivée au Pakistan où nous devions réexporter nos livres sterling indésirables.

Piaffant d'impatience, mon mari devient enragé lorsqu'il apprend que la météo est trop mauvaise pour que nous puissions décoller sans tarder. Pendant deux jours, nous piétinons tous les cinq à Calcutta parmi les milliers de pauvres humains entassés sur les trottoirs et les vaches faméliques. Cet animal considéré comme sacré doit se douter de la considération qu'on lui témoigne à en juger par son air nonchalant et son indifférence à tout ce qui l'entoure.

Calcutta est une ville de contrastes déconcertants où les corbeaux, les vaches, les mendiants et toute cette population au visage squelettique voisinent avec les voitures luxueuses, les demeures somptueuses et les saris rebrodés d'or des très jolies femmes indiennes.

Enfin, le 26 juin, toute la famille se trouve réunie dans la cabine du « Lévrier Hardi ». Il est près de midi. Une pluie fine et désagréable, limitant la visibilité, masque le Delta du Gange que nous survolons à faible altitude. Bob est à son affaire ; le moteur tourne rond. Je sers un déjeuner froid ; c'est l'euphorie ! J'en oublie presque l'émotion que j'eus en montant dans notre avion.

Le signal d'alarme, un petit bruit obsédant

À 15 heures, nous nous posons joliment à Jasargudah. Le restaurant de la petite gare de chemin de fer, à 5 km de l'aérodrome, nous accueille un moment. Dans l'impossibilité de repartir le même jour à cause de l'heure tardive, nous nous installons pour la nuit dans un bungalow rudimentaire lorsque des coups de feu nous font sursauter. Je me serre contre mes trois petites. C'est une émeute, me dis-je. Bob, parti aux renseignements revient radieux. « Un type s'est mis la corde au cou », me jette-t-il. Des indiens fêtent un mariage à coups de fusils en l'air !

De bonne heure, le lendemain, nous quittons Jasargudah pour Nagpur. Étape de 700 kilomètres, par un temps médiocre, avec quelques trous d'air impressionnants : je m'affole chaque fois qu'en chutant, l'avion déclenche le signal d'alarme, petit bruit obsédant, comme la plainte d'un chat. Ce n'est qu'un indicatif de la vitesse critique, m'explique Bob. Il a une confiance totale. Mais les plans de l'avion résisteront-ils ? Je ne puis m'empêcher de surveiller les gestes et les regards de mon mari chaque fois qu'il les dirige vers un des trente ou trente-cinq cadrans, boutons, manettes ou poignées du tableau de bord.

Michèle dort dans mes bras. Ses sœurs sont également plongées dans le sommeil, sur la banquette arrière. Il y a juste la place pour les deux gosses, deux valises et tout notre invraisemblable attirail.

Quatre heures et demie de vol et nous voilà à Nagpur, centre industriel ressemblant à une ville de province moyenne. Située au cœur de l'Inde, c'est une plaque tournante où de nombreux avions échangent chaque jour leur cargaison.

Le Duc de Mountbatten y a séjourné pendant la guerre. C'est sans doute ce qui a valu à l’hôtel où nous descendons d'être baptisé « Mount Hotel ». Mais j'avais d'autres soucis : nous serons forcés d'attendre jusqu'au surlendemain que l'atmosphère se calme … tandis que la provision de lait et d'eau d'Évian pour bébé s'amenuisait.

Notre prochain objectif est Ahmedabab. À mi-chemin, nous faisons escale à Indore, petite ville charmante bordée de collines verdoyantes. Dîner dans un restaurant très coquet, « La Lanterne » (en français), et nous voilà prêts à reprendre l’air, lorsque Geneviève me tire par la jupe. Me montrant le Commandant de l'aérodrome, en turban blanc, le visage orné d'une belle barbe grisonnante et maintenue par une résille : « Maman, demande-t-elle, pourquoi l'Indien met-il sa barbe dans une moustiquaire ? ». Deux heures et demie plus tard, nous atterrissons à Ahmedabab.

Contrastant avec la jolie Indore, cette ville de plus d’un million et demi d’habitants, très industrielle, ne possède aucun hôtel confortable. Nous échouons chez des Indiens catholiques. Cela me rassure, malgré l’apparence peu engageante du Bombay Hotel dont ils sont propriétaires. Nouvelle réflexion de Geneviève, décidément en verve , à propos de l’odeur de chauve-souris régnant dans cette maison hospitalière : « Maman on se dirait dans les ruines d’Angkor » !

Vents de sable

Le lendemain, temps passable. La tour de contrôle nous ayant donné l'autorisation de partir, nous décollons pour Karachi. Je suis ravie. Tout me semble beau, lorsque le ciel, si bleu au moment du départ, prend soudain une teinte grisâtre. La visibilité diminue rapidement. Nous volons dans de la brume sèche qui bientôt se transforme en vent de sable. Mon impression déprimante se trouve accentuée par la vision du paysage que nous survolons, les marais de Kutch, étendue désolante de sable gris et marécageux. Bob ne se doutait pas que sur le retour il ferait la connaissance de ces terres désertiques lors des 4 ou 5 atterrissages forcés par suite de pannes d'alimentation en essence.

De rares villages coupent la monotonie du vol, qui devient de plus en plus désagréable. De temps en temps, une piste à peine esquissée apparaît et disparaît aussitôt. Malgré l'altitude, la chaleur est étouffante dans la cabine. Depuis Akyab, le radiocompas est détraqué. Il a été impossible de le faire réparer à Calcutta. Nos appels radio restent sans réponse. De plus, un fort vent de travers nous fait dévier.

À mon inquiétude de femme et de mère se superpose de plus en plus la volonté de réagir et la conviction, puérile, que le moment est venu pour moi de sauver la situation. J'estime avoir le droit de donner mon avis à mon mari, et j'insiste pour qu'il corrige son cap, que je trouve erroné par rapport à la direction de la ligne de collines que j'aperçois au Nord. Bob accepte sans mot dire. Je suis un peu déçue…

Quelques minutes plus tard, nous survolons une voie ferrée non mentionnée sur la carte à l'endroit que je supposais correspondre à notre position. J'échange un regard avec mon mari : j’ai compris qu’il sera inutile dorénavant que je me mêle des questions de navigation. Il serait bien capable de me déposer avec mes valises à la prochaine escale…

Cependant, nous ne nous étions écartés que d'une trentaine de kilomètres vers le nord.

Nous corrigeons l'erreur en apercevant Haiderabad qui ne figure évidemment pas sur notre itinéraire et nous suivons une voie ferrée qui mène tout droit à Karachi, où nous débarquons après quatre heures quarante de vol, dans une atmosphère d'orage… conjugal.

C'est la fin de la première étape familiale de 2 800 kilomètres.

Deux jours de repos et nous voilà repartis pour Jiwani. Toujours de la brume sèche et léger vent de sable, mais nous n’avons qu’à suivre la côte du Pakistan, vers le Nord-Ouest, en direction de l'Iran.

Après le survol de la ville, les maisons se font de plus en plus rares, le désert reprend ses droits. Seules quelques maisonnettes de pêcheurs se distinguent de loin en loin sur la côte et apportent une note de vie à ce paysage monotone. Nous étions à 2.700 mètres d'altitude et le ronronnement régulier du moteur me donnait du courage, car la perspective de cette étape comptait parmi les soucis majeurs de ce voyage. Nous passons la presqu'île d'Ormara puis l’aérodrome désaffecté de Pasni pour nous poser quatre heures trente plus tard à Jiwani.

L'avion aussitôt est entouré par le personnel de l’aérodrome, commandant en tête ; les liaisons assez rares, et notre arrivée familiale éveillent leur curiosité et c'est à qui nous posera des questions dans un anglais mitigé que j'ai du mal à comprendre. Après avoir fait le plein d'essence et préparé le repas de Michèle, nous reprenons l'air pour Sharjah, sur la côte des pirates en Arabie. Toute la famille a endossé des ceintures de sauvetage. Malgré mon allure martiale, la peur m'étreint ; nous affrontons l'étape la plus périlleuse de notre randonnée. Il y a d'abord cette ligne de falaises bordant le Golfe d'Oman. Rocheuses, les pentes abruptes coupées par les îlots, elles seraient hostiles à toute tentative d'atterrissage en cas de panne. Involontairement, mes yeux vont sans cesse du tableau de bord à cette côte découpée au couteau, où j'essaie vainement de découvrir un endroit hospitalier. La mer, tantôt d'un bleu intense, tantôt verte, est déserte : aucun bateau, aucune barque à l'horizon. De nouveau la chaleur est accablante. À 2.700 mètres, la température extérieure est de 38° centigrade. Nos lèvres se gercent sous l'effet de la poussière de sable. Le « Lévrier Hardi » prend de l'altitude, mais à 3.700 mètres la température de l'huile monte dangereusement. Nous sommes bien forcés de réduire la vitesse.

La situation ne s'améliore pas à mon gré lorsque nous quittons la côte pour traverser les 150 kilomètres de mer, dans le Golfe d'Oman, qui nous séparent de la côte des Pirates, dans le Golfe Persique. De temps en temps, je me retourne pour voir s'estomper à regret la côte iranienne et ses montagnes. Aucun contact radio n'est encore possible avec Sharjah. Les minutes s’égrènent avec une lenteur dramatique. Puis, soudain, Bob me montre un bateau, petit point noir, point d’espoir auquel je me raccroche. Bientôt, à l'horizon, se dessine un trait sombre, grossissant rapidement. La terre est là-bas, loin encore, mais je la vois et je suis apaisée.

Quelques minutes plus tard nous entrons en contact avec la tour de contrôle de Sharjah, qui nous donne les instructions d’approche. Je pousse un grand soupir de soulagement. Ce dernier vol a duré cinq heures et demie et nous avons parcouru dans la journée près de 1.400 kilomètres !

Mes inquiétudes étaient-elles injustifiées ? Pas complètement sans doute. Il n'y a pas de canot de sauvetage à bord, les requins fourmillent dans ces parages et nous devions éviter autant que possible le contact avec le territoire iranien, où règne une agitation politique et une xénophobie qui pouvaient nous être préjudiciables.

Sharjah est un ancien fort britannique. Une agréable surprise ! Des chambres climatisées et tout le confort familier aux occidentaux nous font oublier les soucis des dernières heures.

Le lendemain, départ pour Bahreïn. Nous volons depuis une heure, lorsque la brume s'est épaissie au point que mon mari décide de faire demi-tour, bien que notre avion soit équipé en P.S.V. Il fait bien car, quelques heures plus tard, le petit vent du matin se transforme en une tempête de sable qui empêchera, même le lendemain, le départ des bimoteurs et nous clouera pendant deux jours encore à Sharjah.

Si c'était à refaire

Le 6 juillet, voyage sans incident jusqu’à Bahreïn, où nous arrivons en suivant les nombreuses stations de pompage et puits de pétrole de l'Arabie.

Nous sommes accueillis à notre arrivée par l'un des directeurs de la Caltex et sa femme qui nous invitent à déjeuner : accueil très sympathique. La conversation roule évidemment sur notre voyage, et, bientôt l'heure du départ arrive. Le « Dear Captain » se dirige avec notre hôte à la tour de contrôle pour faire ses formalités de départ, mais une fois de plus le vent s'est levé et ne nous permettra de repartir que le surlendemain.

Nous retrouvons de bonne heure le terrain avec son atmosphère de départs et d'arrivées, commune à tous les aérodromes importants : des gens joyeux, des gens tristes, « l'habitué des voyages » pour qui une traversée de plusieurs milliers de kilomètres équivaut à une promenade, la dame aux innombrables colis qui prend des airs affairés, les impatients, les mécontents, les employés qui s'interpellent, se communiquent des ordres, le haut-parleur qui de temps en temps lance des appels, la diversité des costumes, des civilisations : tout ce monde s'agite, se côtoie, apparemment indifférent à ce qui l'entoure, tout ce bruit vous assourdit, vous enveloppe, et, comme pour vous inviter au départ les moteurs d'avion ronronnent et grondent au loin sans discontinuer.

Notre petit « zinc » le nez encore recouvert par les housses, nous attend bien sagement, rangé sous l'aile protectrice d'un quadrimoteur, un DC-6, tel un poussin couvé par sa mère poule.

Un tour autour de l’avion ; je retire les cales - vérification du moteur, tout est 0.K. Nos amis anglais nous demandent de poser pour quelques photos, puis nous remontons tous à bord. L'avion roule au sol tandis que la tour de contrôle nous transmet les consignes de départ ; dernier point fixe et nous voilà de nouveau dans les airs.

Nous faisons ce jour-là escale de nuit à Bagdad, après avoir déjeuner à Basrah dont l’aérogare luxueux offre aux passagers tout le confort moderne, y compris des chambres conditionnées.

Nous avons quitté « l’Orient lointain » et nous trouvons maintenant au Moyen-Orient. Bagdad et ses jardins fleuris, dont la diversité de couleur apporte une note de gaité tout le long des rues, nous a semblé être la ville type de transition entre l’Orient et l’Occident.

Là aussi nous avons croisé des femmes voilées mais habillées, pour la plupart à l’Européenne, beaucoup de monde dans les rues, des devantures aguichantes et quelquefois luxueuses.

Nous dinons ce soir-là sur la terrasse du Sindbad Hotel, au bord du Tigre, et ses rives toutes illuminées, la chanson des bateliers dont les frêles embarcations glissaient silencieusement le long des quais, le rythme lent d'une mélodie que le vent nous apportait d temps en temps, nous donnaient l'impression de vivre dans un décor de rêve dont le charme fort malheureusement trop vite interrompu par la fatigue du voyage qui nous fit quitter de bonne heure ce coin si agréable pour nous abandonner quelques instants plus tard dans les bras de Morphée.

Le trajet Bagdad-Beyrouth n'offre aucune difficulté : il n'y a qu'à suivre le pipeline. Je sens que la navigation est facilitée de plus en plus, à mesure que nous approchons de l’Europe. Les repères au sol sont plus nombreux et plus facilement identifiables. Quatre heures après Bagdad, nous nous trouvons à la verticale de Palmyre. Quelques militaires s'agitent devant les hangars. Après deux tours au-dessus du terrain, n'ayant reçu aucun appel radio ni aperçu aucun signe d'interdiction d'atterrissage, nous décidons de nous poser. Quelques soldats nous entourent en nous assaillant de questions posées en syrien, inintelligible pour nous. Palabres, coups de téléphone : une jeep finit par arriver avec plusieurs officiers. Nous nous expliquons avec l'un d'eux, parlant français. En fait, le pays, où se déroulaient les élections présidentielles, était en effervescence. Ces étrangers tombant du ciel paraissent naturellement suspects et l'on nous informe que nous serons « les invités du Gouvernement », euphémisme qui permettra de surveiller nos allées et venues. Le soir nous dînons au mess des Officiers, atmosphère assez froide. Finalement, grâce à l'intervention téléphonique auprès de l'Ambassade de France à Damas, nous sommes autorisés à reprendre l'air dans l'après-midi du lendemain. Jamais je n'avais boulé nos valises aussi vite !

À la tombée du jour, atterrissage excellent sur la piste éclairée de Beyrouth-Khalde. Les fonctionnaires libanais nous font un accueil cordial, très différent de celui des Syriens. Pourtant à Beyrouth aussi règne une atmosphère d’agitation et d’émeute, corsée par des coups de grenade et de revolvers. Au Liban également nous sommes tombés en pleine période électorale.

15 juillet

Après 5 jours passés à visiter Beyrouth et ses environs, petit paradis au milieu de ces terres désertiques, nous repartons pour Maritza dans l'île de Rhodes après une escale à Adana en Turquie. Aucune information supplémentaire ne nous étant parvenue sur ce terrain, nous constatons malencontreusement sa mise hors service au moment de nous poser alors qu'aucun signal d'interdiction n'était placé. Rentrant les volets, remettant les gaz, nous atterrissons quelques moments plus tard derrière un Dakota dans un champ voisin d'un magnifique aérodrome en construction non mentionné sur la carte, que nous avions aperçu au passage. Arrivée pendant la sieste, nous trouvons tout le personnel de l’aérodrome plongé dans un profond sommeil. Après Maritza toutes mes inquiétudes quant à l'avenir se dissipent ; les prochaines escales : Athènes, Corfou, Rome sont situées dans ce bassin Méditerranéen qui est devenu depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, une zone de grand tourisme. Partout des facilités, des installations de secours et beaucoup de monde, beaucoup de villes, de villages, de clochers, de chemin de fer. Nous sommes presque chez nous. Nous sommes en Europe !

Partant de Rome le 19 juillet, un mois exactement après le départ de Saigon, le « Lévrier Hardi » se pose à Nice après une traversée de quatre heures assez mouvementée, le temps magnifique au départ se transforme peu après notre passage à Pise, d'où à 2.500 mètres d'altitude nous remarquons la fameuse tour penchée. Bientôt une mer de nuages nous oblige à descendre vue la présence de montagnes dans cette région. À La Spezzia, zone interdite, Bob dut se dévier par prudence vers la mer et c’est en descente en spirales que nous nous retrouvons à 10 kilomètres de la côte par 100 mètres d’altitude, sous l'épaisseur de la couche. Le golfe de Gênes me paraissait encore très loin lorsque mon mari m'annonça très calmement que les bougies étaient très certainement encrassées, et qu’il s’occuperait de les vérifier à notre arrivée. Misère ! Moi qui avais omis de mettre aux enfants leurs ceintures de sauvetage, je me représentais la perturbation que ne manquerait pas d'apporter parmi ces touristes nonchalamment allongés sur la plage, un atterrissage parmi eux ou un amerrissage forcé ! Mais le sort nous fut clément et nous arrivons enfin à Nice où des amis nous attendaient patiemment depuis quatre heures.

La France est touchée... Dans quelques jours nous serons parmi les nôtres, relatant à chaque rencontre notre aventure.

Et alors qu'à l’aérodrome de Nice Bob termine les dernières formalités, je ne puis m'empêcher d'évoquer toute la longue préparation, les menus détails, les mille riens qui devaient nous ménager à tous deux et notre peine et notre fatigue. Puis, pendant le voyage les longues attentes tant à l'arrivée qu'au départ de chaque escale, les nombreuses paperasses qu'il nous fallut remplir et aussi la longueur des traversées, car, si les pilotes de ligne nous avaient donné de nombreux conseils, par contre, aucun ne nous avait prévenu que le vent soufflant à cette époque à une vitesse de 20 à 40 nœuds serait contre nous sur tout le parcours ce qui réduisit notre vitesse de 170/180 kilomètres/heure à 130/140 kilomètres/heure.

C'est avec une impatience mélangée d’anxiété que nous avions attendu le moment du départ. Et voilà que notre voyage rentrait dès cet instant dans le domaine des souvenirs.

J’aurais voulu prolonger cette minute de recueillement, mais nos amis et Bob m’entraînaient déjà avec les enfants vers la sortie de l’aérogare.

Au revoir « Lévrier Hardi »… demain nous reprendrons vers Paris notre route, tous ensemble, cette route aérienne si pleine d’imprévus, si variée en paysages qui, seule, vous donne la double sensation de « l’infiniment grand » quant à l’espace que nous croyons dominer et « l’infiniment petit » quant à notre humble position dans cette immensité.

Aucune fatigue physique n'est perceptible chez les membres de notre petite famille. Les enfants, aussitôt auscultés par un médecin, ont supporté le voyage dans d'excellentes conditions. Aucun malaise ne nous a gêné le long de notre longue route, et je ne garde qu'un souvenir fugitif de mes appréhensions momentanées.

Si c'était à refaire… je me laisserai faire encore, bien sûr. Maintenant que nous en sommes revenus, « il » parle d'acheter plus tard, le « modèle au-dessus », c'est-à-dire un avion plus robuste, plus puissant, plus rapide. Pour aller plus loin. Peut-être bien pour faire le tour du monde ? Pourquoi pas. Il est capable de tout… et moi capable de le suivre !

Solange ALARY

PS : ce voyage a été l’objet d’une interview par Jacques CHANCEL à Radio Saïgon après notre retour en 1954.

Date de dernière mise à jour : 14/01/2023

Ajouter un commentaire