Mes pérégrinations d'élève-pilote (2)

L’entraînement en Amérique

En 1949, à sa création, l’OTAN a mis sur pied un programme d’assistance mutuelle de défense dit MDAP (pour Mutual Defense Assistance Program). C’est à ce titre qu’avec beaucoup d’autres, j’ai été recruté pour suivre un entraînement de pilote aux USA. J’ai découvert le T-6 un soir d’avril 1951, lorsque, descendant du Curtiss C-46 qui nous avait emmenés depuis New York jusqu’à la base aérienne de Perrin, au nord du Texas, nous avons aperçu, sur leur parking, des dizaines et des dizaines de T-6. Et, le petit campagnard que j’étais ouvrait des yeux émerveillés en découvrant que l’Amérique, c’était cela. Je n’avais encore jamais vu de T-6.

Après les quelques heures de vol sur Stampe que nous avions effectuées à Saint-Yan, on nous avait embarqués à bord du paquebot De Grasse, le 24 mars 1951, à destination de New York, pour suivre l’entraînement des pilotes de chasse (les pilotes d’avions multi moteurs étaient formés exclusivement en France, à cette époque-là). Nous étions une centaine et on nous avait dit que nous étions intégrés à la promotion 52-C (prononcer Fifty two charlie class). Le contrat était clair : soit nous poursuivions normalement le stage et nous serions brevetés le 10 mai 1952, soit nous serions éliminés. J’ai été breveté le 10 mai 1952.

Ce ne fut sans doute pas une bonne décision mais on nous a laissés tous ensemble, et, entre nous, bien sûr, nous parlions français et cela n’a pas contribué à nous faire progresser dans la langue anglaise. Fortes de l’expérience acquise, les autorités ont dispersé les promotions suivantes sur différentes bases du Training Command (Commandement des écoles).

Une trentaine de cadets américains ont été intégrés à notre groupe. Sur la base de Perrin, il y avait simultanément cinq promotions à l’instruction. Je vous laisse imaginer le gigantisme des installations.

Dans les écoles américaines, un premier cycle de formation, appelé Basic, était commun à tous les élèves pilotes ; il se découpait en cinq périodes de six semaines chacune. Les élèves qui avaient suivi avec succès ce premier cycle étaient ensuite dirigés vers les écoles de spécialisation pour en suivre un deuxième, appelé Advanced. C’est là qu’ils faisaient connaissance avec les appareils qui allaient devenir leurs avions d’arme et découvraient leur futur travail opérationnel.

La première des cinq périodes du Basic s’appelait le Preflight. Nous ne volions pas encore et notre emploi du temps ne comportait que des cours au sol ou du sport (prononcer Pi-Ti, pour Physical Training). En effet, avant de commencer à voler, il faut beaucoup étudier : la mécanique du vol, la météo, la radio … etc. Quant aux séances de PT, croyez-moi, nous ne jouions pas à la baballe et les heures entières passées à exécuter les mouvements les plus divers nous laissaient passablement épuisés. Sans oublier, bien sûr, l’instruction militaire ; elle consistait presque exclusivement à de la manœuvre à pied, sans arme, et au bout de peu de temps, les aviation cadets, français inclus, défilaient comme les vrais petits soldats que nous étions devenus.

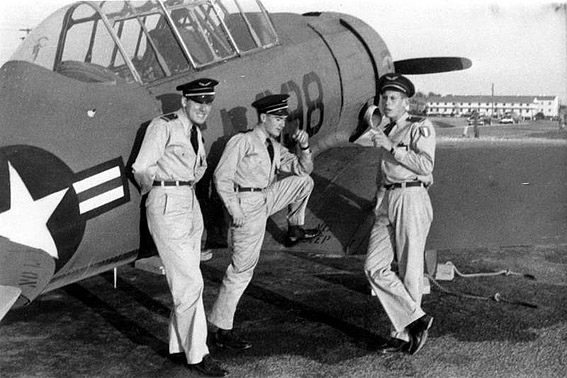

(Coll. J-P Reynaud)

En Amérique, la manœuvre à pied est un vrai ballet ; outre le fait de faire prendre à la section, la direction où on souhaite la faire aller, on peut, sans en changer l’orientation, la faire avancer, reculer, aller à droite et à gauche, par des mouvements à 90 ou à 45 degrés, par groupe entier ou simplement rang par rang. À titre d’exemple, les ordres pouvaient être ceux-là :

- « First rank to the rear, march ! » et le premier rang retournait sur ses pas ;

- « Second rank to the rear, march ! » et c’était le tour du deuxième rang …etc.

Ainsi tout le groupe repartait en marche arrière, chaque rang décalé les uns par rapport aux autres. Le même ordre répété alors ramenait la section en groupe bien rectangulaire, et l’exercice continuait. Rien de tout cela dans l’Armée française, sauf, peut-être aujourd’hui lorsque la Garde républicaine annonce le défilé du 14 juillet. En américain, ces exercices s’appellent le drill.

Nous avons découvert le cockpit du T-6 dans un appareil fixé au sol, appelé le "captiver" où nous nous entraînions à effectuer l’ensemble des manœuvres qu’il fallait connaître parfaitement avant de pouvoir exécuter notre premier vol.

Vers la fin du mois de mai, nous avons quitté les baraquements du Preflight pour rejoindre la Cadet area (les quartiers des cadets). Nous entrions en "Quatrième classe" ; nous étions les Lower classmen (disons les bizuts ou les bleus) mais nous allions enfin voler. Mon instructeur était le Second Lieutenant (Slt) Harris, un ancien du Marines Corps qui avait débarqué à Okinawa, et mon carnet de vol mentionne que, le 31 mai 1951, nous avons effectué quarante-cinq minutes de vol, à bord d’un T-6D.

(Coll. J-P Reynaud)

Au commencement du Basic, la quatrième classe était celle du bizutage. Les Lower classmen étaient soumis aux brimades des Upper classmen. Nous ne sommes pas là pour discuter du bien-fondé des bizutages ; ils ont été établis pour renforcer la cohésion parmi les membres d’un groupe qui sont amenés à travailler ensemble et à imposer l’esprit de discipline si indispensable au sein d’une armée. Souvent ils nous étaient utiles, car les Upper classmen nous demandaient de réciter nos check-lists, et nous devions, bien sûr, les connaître par coeur.

Quand on l’interrogeait, le 4ème classe avait trois réponses possibles :

- « Yes sir, no sir et no excuse sir ».

En fait, cette règle nous a quelques fois servi, lorsque nous étions réellement en faute et que l’Upper classman qui voulait vraiment entendre nos explications nous hurlait (voir les sergents instructeurs des dessins animés) dans les oreilles : Make a statement !!!, nous nous cantonnions dans la réponse règlementaire : No excuse, sir, et, généralement, l’affaire n’allait pas plus loin.

Quand le cadet de 4ème classe marchait dans la rue, il devait prendre la position de l’ "Attention" (Garde à vous, en français) ; c'est-à-dire, la tête bien droite et les bras tendus le long du corps. Les virages se prenaient à angle droit, suivant la procédure du "à droite, droite" règlementaire. Le regard devait être fixé sur l’infini. To gaze (pourrait se traduire par "contempler") était rigoureusement interdit et s’entendre interpellé par un Gazing, mister ? annonçait des ennuis.

(Coll. J-P Reynaud)

Il devait savoir réciter les évènements du jour et, à l’ordre reçu :

- « Mister, send off the day » (Monsieur, récitez le jour), nous devions répondre :

- « Sir, the day, today is ... » (Monsieur, le jour, aujourd’hui…), suivaient, la date, le nom de l’officier de garde, du C.I.C (pour Cadet In Charge), du film qui passait au cinéma de la base … etc.

Au mess, il fallait toujours garder cette fameuse position "Attention", bien droit sur sa chaise et les genoux assez serrés l’un contre l’autre pour tenir une feuille de papier (essayez un peu, à peine dix petites minutes, simplement pour vous rendre compte). Pour manger, il fallait manger au carré, c'est-à-dire, lever la main bien droit et introduire la nourriture dans sa bouche par une trajectoire parfaitement horizontale. Il fallait manger à petites bouchées, car il fallait qu’on soit capable de siffler un air (en général le Yankee Doodle) avec la bouche pleine (là encore, ça vaut la peine d’essayer, quand vous mangerez des petits pois).

Avant chaque rassemblement, un Lower classman, toujours à l’ "Attention", devait annoncer en hurlant, mais, bien sûr en évitant le gazing sur sa montre, le temps restant avant le dernier appel. C’était le Minutes caller. Il disait :

- « Gentlemen, you now have five minutes until last call » (l’appeleur des minutes disait : « Messieurs il vous reste maintenant cinq minutes avant le dernier appel. »

Il répétait son appel toutes les trente secondes avant de détaler à toutes jambes pour ne pas être lui-même en retard à ce fameux appel. Bref, les bizutages n’ont duré que six semaines, mais nous étions tous bien contents lorsqu’ils se sont arrêtés.

Mais ces six semaines de brimades nous préparaient à un des plus grands évènements de la vie d’un pilote, le "lâcher", moment inoubliable où l’élève s’envole seul à bord pour la première fois.

Dès notre arrivée en 4ème classe, notre activité était divisée en deux périodes bien distinctes ; une demi-journée était consacrée aux Academics (cours au sol) et l’autre, aux vols. Nous nous rendions à la Flight line (ligne de vol, c'est-à-dire l’endroit où nous rencontrions nos instructeurs) en rangs par quatre en chantant à tue-tête des chansons soit françaises, soit américaines et en marchant au pas (ce partage du temps, sera le même pendant toute la progression ; mais, en Advanced nous étions transportés vers la Flight line en autobus).

Lorsque quelques pilotes se retrouvent ensembles, deux chiffres reviennent souvent dans la conversation : le premier, en constante augmentation au fur et à mesure de la poursuite des libations concerne le nombre de conquêtes féminines réalisées lors de la dernière surprise-party ; nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, car il n’entre pas dans le cadre de cet article. Le second, au contraire diminue régulièrement au fur et à mesure que se poursuivent les agapes, c’est le nombre d’heures de vol effectuées par l’intéressé avant d’être lâché. Pourquoi évoquer cette phase de l’instruction qui, en soi, n’est qu’une suite logique de la progression ? C’est parce qu’elle revêt aux yeux de chaque pilote une importance particulière, comme l’emblème de sa propre réussite.

J’aimerais que nous nous arrêtions un peu sur ce fameux "lâcher". Lorsqu’un instructeur dit à son élève cette phrase qui est tout un symbole :

- « Vas te tuer tout seul »,

c’est bien justement qu’il est persuadé que cette éventualité a très peu de chances de se produire, car il y va de sa responsabilité. De fait, bien que je ne connaisse pas les statistiques en ce domaine, je n’ai jamais rencontré dans ma carrière quelqu’un qui ait été accidenté au cours de son premier vol solo. Avant d’être autorisé à s’envoler tout seul, l’élève aura dû faire la preuve qu’il était capable de bien se poser, mais aussi, de bien savoir reprendre le contrôle de sa machine en cas d’atterrissage manqué. De plus, si l’atterrissage est un aspect fondamental du pilotage, il n’est pas le seul ; avant de se poser, encore faut-il avoir appris à faire voler son appareil, et cela prend du temps. Vous ne le croirez peut-être pas, mais tenir une ligne droite n’est pas aussi facile que cela semble car si les ailes de l’avion ne sont pas bien horizontales, l’appareil part inexorablement en virage du côté de l’aile basse. C’est ce pilotage élémentaire qui était enseigné en Primary Training, sur PT-17 aux élèves envoyés en Amérique en 1944, ou, pour nous sur Stampe à Saint-Yan en 1951.

Avant de passer aux séances consacrées à l’étude de l’atterrissage, il avait fallu apprendre à monter, descendre, virer, tenir une altitude et une vitesse, tout en gardant bien au milieu, par une action bien dosée sur les commandes, cet instrument tout bête qu’on appelle "la bille" qui n’est autre qu’une goutte de mercure qui se promène dans un petit tube en verre et qui indique au pilote si son vol et surtout son virage sont bien coordonnés. Il faut qu’elle reste au milieu ; si elle monte, on dit que l’avion est en dérapage, il vire trop fort pour son inclinaison ; si elle descend, il est en glissade et c’est l’inclinaison qui est trop forte pour le taux de virage. Combien de fois ai-je entendu mon moniteur me crier dans les écouteurs :

- « La bille, bon Dieu ! » ?

Avec l’expérience, le corps du pilote enregistre toutes ces accélérations ; il n’a plus besoin de regarder sa bille, il a une sensation physique de son avion. Les anciens appelaient cela le "pilotage aux fesses". Il ne faut pas oublier, non plus, les séances de décrochages et de vrilles (pour faire face à des situations dangereuses). En moyenne, que ce soit sur PT-17 ou Stampe, un élève qui découvrait l’aviation pour la première fois était lâché entre onze et douze heures de vol.

Mais, revenons au T-6. Il faut vous dire que s’il y a une chose qui n’existe pas, dans l’U.S Air Force (mais alors, pas du tout), c’est la fantaisie (dans l’Armée de l’air non plus, d’ailleurs...). L’instruction est planifiée, heure par heure et chaque séance correspond à un entraînement particulier ; la bonne réalisation de chaque manœuvre doit être acquise dans un temps bien défini. Le compte-rendu de chaque vol est porté sur une fiche blanche ; si l’élève n’arrive pas à effectuer certaines manœuvres, il reçoit une pink slip (fiche rose) et l’instructeur recommence à la prochaine séance ; après trois feuilles roses commence un processus qui mène le plus souvent à l’élimination. Dans les écoles françaises, cette première phase de l’instruction s’appelle le "pilotage accoutumance" (je ne me rappelle plus le nom que lui donnaient les Américains) et chaque mission est dotée d’un numéro qui va de PA1 à PA20, ou PA21, dénomination de la première séance de vol consacrée exclusivement aux atterrissages.

Quand il semble prêt, sur proposition de son moniteur, l’élève fait un vol avec un des moniteurs testeurs de l’unité qui vérifie sa capacité à pouvoir partir tout seul. J’ai passé mon test lâcher avec le Cne Prytulak qui commandait notre flight et le jeudi 12 juillet 1951, j’exécutais mes trois premiers atterrissages solos sur T-6. Suivant la tradition, le soir même, au moment du dîner, je me suis levé et, en hurlant de toutes mes forces, j’ai crié :

- « Group ! Attention ! »

Tout le monde a fait silence et j’ai poursuivi :

- « Aviation cadet Reynaud J.P, solo today ! » (les cadets américains ajoutaient souvent quelques commentaires spirituels que j’aurais été bien incapable de formuler dans mon anglais hésitant.).

(Coll. J-P Reynaud)

Une clameur d’enthousiasme, remplie d’amitié, a retenti dans la salle du mess (en américain, mon nom se prononce à peu près ainsi : Ouénaude Gé Pi) et ce salut que donnait une bonne centaine de cadets de l’U.S Air Force qui, pour la plupart, ne connaissaient rien de la France, aux petits frenchies que nous étions, signifiait que nous étions définitivement adoptés en tant que frères d’armes. Ce souvenir ne pourra jamais s’effacer de nos mémoires.

Cela dit, il en découle qu’il n’était guère possible d’être lâché avant 20 h de T-6 ; la moyenne devant se situer entre 22 et 23 h et, sauf cas particulier, au-delà de 25 h, on avait de fortes chances d’être en route vers l’élimination.

Qu’avons-nous fait pendant ces quelques vingt heures de vol ? Nous avons repris pour l’essentiel ce que nous avions fait sur Stampe, mais avec un avion plus lourd, équipé d’un moteur qui demandait un réglage précis de la pression d’admission (exprimée en pouces de mercure) et du nombre des tours/minute de son hélice à pas variable :

- décollage : plein gaz, plein petit pas ;

- montée : admission à 30 pouces, 2.000 t/m, Vi 110 mph ;

- croisière : admission 25 pouces, 1.850 t/m, Vi entre 140 et 150 mph, soit 240 km/h).

Avec les variations d’altitude on a appris à régler le bon mélange air/essence du moteur. Il y avait un train d’atterrissage rentrant qu’il ne fallait oublier ni de rentrer, ni de sortir, ainsi que des volets d’intrados qu’il fallait manipuler à bon escient. Nous avons étudié les décrochages et la vrille qui est la position stable d’un avion désemparé dont il faut bien savoir sortir, si on veut éviter d’avoir à faire usage de son parachute. Pour quiconque n’en a pas l’habitude, monter dans un avion est déjà un peu stressant ; alors effectuer volontairement des manœuvres propres à déstabiliser l’appareil, tient du masochisme.

Enfin, on a appris à "régler les compensateurs". Qu’est-ce que c’est que les compensateurs (ou flettner, du nom de son inventeur ; en anglais : trim) ? C’est cette petite roue, ou petit levier, qu’on trouve dans la cabine ou sur le manche et qu’il faut manœuvrer pour agir sur les commandes et faire en sorte que l’avion reste bien stable sur sa trajectoire. Car un avion exécute toujours les ordres qu’on lui donne, mais pas forcément ceux qu’on aurait voulu lui donner ; c’est au pilote de faire coïncider ses désirs avec la réalité. Il doit sans cesse se poser la question : est-ce que j’ai trouvé un bon équilibre pour mon avion ? Que de tâtonnements avant de savoir doser ces petits gestes qui vont devenir, qui doivent devenir, une seconde nature pour le pilote. J’ai bien crû que j’allais devenir fou et j’entendrai, toute ma vie la voix du Slt Harris me répéter :

- « Trim it up, trim it up » (Réglez vos compensateurs !)

Finalement, j’y suis arrivé, mais d’autres, qui ont été éliminés, n’y sont jamais parvenus.

Après le lâcher, l’instruction s’est d’abord portée sur l’étude du maniement de l’avion dans le plan vertical, avec des variations de vitesse et d’altitude importantes tout en gardant une bonne coordination du vol, car, pour des raisons de couple gyroscopique lié à l’hélice, la bille a une tendance fâcheuse à se promener de droite à gauche, chaque fois que la vitesse évolue (ce phénomène n’existe plus sur les avions à réaction). Venait ensuite la pratique de la voltige ; en double commandes d’abord, en solo ensuite. Car l’instruction était maintenant entrecoupée de vols solos ; un jour, mon instructeur m’a dit :

- « Do me a loop, today » (Fais-moi une boucle, aujourd’hui.)

C’est là qu’on mesure tout le bien-fondé de l’apprentissages des vrilles. En effet, un avion qui a le nez en l’air, avec la bille qui se promène dans un coin pendant que le pilote tire un peu trop sur le manche, réunit toutes les conditions pour entrer en autorotation sans crier gare ; on dit qu’il "déclenche".

Vient ensuite la navigation ; un de mes premiers points tournants était la ville de Paris (Paris Texas, bien entendu). Dans les airs, les panneaux indicateurs ne sont pas au rendez-vous ; il faut donc apprendre à lire une carte et à bien préparer son voyage pendant qu’on est au sol (tracer de carte et établissement du log - Document qui résume tous les évènements du vol - de navigation) ; en vol, on risque d’être pris au dépourvu. Il faut connaître la météo et plus particulièrement la force et la direction du vent qui ont une influence primordiale sur les temps de vol ainsi que sur les caps à tenir. Puis, encore une fois viennent les vols solos et les élèves-pilotes n’aiment pas trop s’éloigner de leur base d’origine ; un peu comme les poussins n’aiment pas s’éloigner de leur mère ; surtout quand les poules ne comprennent que l’anglais.

À un moment donné, on nous a installé en place arrière ; on a tiré une capote au-dessus de notre tête, pour qu’on ne puisse rien voir au dehors, et vogue la galère pour étudier le vol aux instruments. Évidemment, c’est indispensable pour celui qui postule au titre de pilote professionnel, mais, étant sensible au vertige (en anglais : vertigo), je n’ai jamais tellement apprécié cette partie du programme. En Basic, on étudiait surtout le pilotage de base : tenue de cap, virages minutés, montées et descentes à taux et vitesse bien définis. J’ai encore des sueurs froides en évoquant les séances de "panneau partiel" où il fallait piloter le T-6 après avoir bloqués les instruments gyroscopiques, conservateur de cap et horizon artificiel, qui facilitent le vol aux instruments, en se débrouillant avec ceux qui restaient (compas magnétique, altimètre, variomètre, anémomètre et "bille et aiguille".). Ce n’était pas du masochisme, mais il fallait savoir faire face à une panne de ces instruments. Je vous fais grâce des "positions inusuelles", quand le moniteur, après avoir fait effectuer les manœuvres les plus farfelues à l’appareil pour bien vous faire perdre vos références naturelles, vous déclarait, tout-de-go :

- « You have the controls » (vous avez les commandes) et qu’il fallait ramener l’avion en vol normal.

Pourtant, plus tard, dans ma carrière, j’ai toujours ressenti un sentiment jubilatoire intense quand, après avoir traversé une épaisse couche de nuages, relié au sol par une radio déficiente, j’apercevais enfin, dans les derniers lambeaux de brume et sous la pluie qui tombait, les lumières de la piste. Mais, d’abord, il avait fallu apprendre et, pour moi, cela n’a pas été de tout repos.

Dernière phase, le vol de nuit ; pour celui qui est sensible à la poésie d’un clair de lune, c’est magnifique. Au demeurant, le vol de nuit, c’est comme le vol de jour sauf qu’il fait nuit. S’il n’y a pas beaucoup de lumières dans la campagne texane, les petites villes brillent de tous leurs feux. Quelques tours de piste, et puis nous voilà repartis pour un nouveau lâché. Sur une base française, en général, il n’y a qu’une piste et qu’un seul chemin de roulement. En Amérique, il y a toujours plusieurs pistes en service simultanément, avec des taxiways partout ; ils sont mal éclairés ; on ne reconnaît pas son chemin ; on voudrait bien demander, mais le contrôleur ne comprend que l’anglais et l’entreprise risque d’être hasardeuse ; bref, on panique un peu. En volant de nuit, on découvre une chose qu’on ne voyait pas quand il faisait jour, c’est une grande flamme bleue qui sort du pot d’échappement pour venir lécher le fuselage à droite (sur P-51, l’échappement se fait par 12 pipes différentes, situées de part et d’autre du capot moteur ; il en sort de petites flammes rageuses mais courtes). L’équipement, pour le vol de nuit, s’agrandit d’une lampe de poche dont on a peint l’ampoule en rouge pour pouvoir lire ses documents sans s’éblouir.

Le 19 octobre 1951, j’ai effectué mon dernier vol à Perrin AFB (pour Air Force Base). Nous avions alors 135 h de vol sur T-6, et la promotion s’est dispersée sur les différentes bases de spécialisation ; les uns sur avions à réaction, T-33 ou F-80 et les autres (dont moi), sur F-51 (l’appellation P, Pursuit, avait été abandonnée en 1947 au bénéfice de F, Fighter), à Craig AFB, en Alabama.

Après un premier vol, le 7 novembre et une rapide reprise en main, l’instruction a recommencé sur T-6. Elle va se polariser sur l’étude du VSV, surtout basée, cette fois sur la radionavigation, et du vol en formation, pendant encore soixante-cinq heures. Apprendre à voler ailes dans ailes demande de l’attention et du sang froid, mais, finalement, on y arrive assez bien. On distingue la patrouille serrée où les avions volent côte à côte, à environ un mètre l’un de l’autre, et la patrouille de combat où l’équipier, placé à une centaine de mètres de son leader, à 45° en arrière est capable de surveiller le ciel et de suivre les évolutions serrées et brutales que le leader peut être amené à exécuter.

Le 8 février 1952, j’ai effectué ce que je croyais être mon dernier vol sur T-6.

Les manœuvres de combat, à proprement parler, seront étudiées sur Mustang, pour encore soixante-cinq heures de vol.

Comme prévu, j’ai été breveté pilote le 10 mai 1952, seize mois jour pour jour après avoir signé mon engagement dans l’Armée de l’air. Après l’indispensable parade où, pour la première fois nous étions les spectateurs, c’est dans la salle de cinéma que le colonel Bundy qui commandait la base, nous a remis nos diplômes avec nos silver wings (ailes d’argent). Il m’a dit :

- « Congratulations, Ouénaude ! » (Félicitations, Reynaud !)

(Coll. J-P Reynaud)

C’est mon instructeur, le Cne Montrose qui a accroché mes ailes toutes neuves sur mon uniforme. Que d’émotions … le soir, on a fait circuler une boite en carton dans lequel il y avait un lot de macarons de pilotes français en nous disant d’en prendre chacun un. Nous venions de quitter l’U.S Air Force.

Le retour en France

Le 16 mai, à New York, nous embarquions à bord du paquebot "Ile de France" pour rentrer à la maison. Nous étions heureux de revoir notre pays, mais nous regrettions de quitter ces nouveaux officiers américains avec qui nous venions de partager ce qui allait rester notre plus belle aventure.

Le retour en France qui n’a pas fini de se remettre de la guerre et le contraste avec l’Amérique est dur à supporter. Première désillusion, au lieu de partir vers les escadres de combat, je suis envoyé à Marrakech pour être, à mon tour, instructeur de pilotage. Je vais y rester deux ans. Comme un T-6 avec nos cocardes se pilote exactement de la même façon qu’un T-6 frappé de l’étoile blanche, vous raconter ce que j’ai fait là-bas reviendrait à répéter, en tant que moniteur, les histoires dont je viens de parler, en tant qu’élève.

La méthode française ne pouvait se distinguer de l’américaine que sur des détails. Il me semble que celle-ci était plus dure que la nôtre. Elle ne s’embarrassait pas de sentiments ; ou on suivait, ou on était éliminé, sans chercher à comprendre. Procédure d’un pays riche en ressources humaines, mais qui entraînait parfois un certain gâchis ; on a éliminé là-bas, des élèves qui auraient pu faire de bons pilotes ; quelques-uns ont été repris en France avec succès. En Amérique, cela tient de la sélection naturelle ; il faut avoir toutes les chances d’être meilleur au combat que l’adversaire éventuel, sinon, l’USAF préfère se passer de vous. Cela dit, je n’ai trouvé, comme différence que l’enseignement du vol en patrouille que nous commencions dès Marrakech et non à l’École de Chasse qui correspond à l’Advanced américain.

J’ai encore une fois effectué ce que je croyais être mon dernier vol sur T-6, le 21 septembre 1954, avant de partir vers Salon-de-Provence.

Jean-Paul REYNAUD

Extrait de "Pégase" n° 138 de septembre 2010

Date de dernière mise à jour : 06/05/2022

Commentaires

-

- 1. PIRON Le 30/08/2025

Bonjour,

Votre blog est passionnant. Je me permets de vous diffuser le lien du blog que j'ai fait pour mon père… ancien pilote de chasse également et aussi formé aux US. Donnez moi votre avis.

Bien cordialement

Claire Piron -

- 2. Baud Christine Le 20/04/2025

Bonjour

Je viens de lire votre récit cela me fait tout drôle car ce même jour je range les papiers de mon papa qui a été pilote de chasse durant 15 ans et son école a été au Texas lui aussi ...Nous nous posions la question les enfants et moi si il n' y avait qu'une école sur le Texas dans ces années là.… Pour mon papa c'était année 1952/1954. Mon papa se nommait Joseph Bidet dit "Jo".

Cordialement

C. Baud -

- 3. Ivan Feldser Le 24/05/2021

Je viens de lire avec délectation ce qu'il me serait arrivé, si mes parents en 1951, à l'âge de 18 ans avaient bien voulu donner leur autorisation !!!

J'ai dû attendre 1967 pour être lâché sur Cessna 172 ! Ce qui a été le plus beau jour de ma vie !

Ajouter un commentaire