Mémoires d'un pilote de chasse

Mon premier contact avec l'aviation, s'est produit à Grenoble, avant la guerre, alors que j'étais tout gamin. Chaque semaine, un petit monomoteur bleu survolait la maison à basse altitude. C'était un Caudron Simoun qui apportait le courrier et qui allait se poser sur le terrain tout proche d’Eybens. Le dimanche, j'allais en vélo sur ce terrain pour l'admirer. J'en ai revu un exemplaire l'an dernier, en 2012, au Musée de l'air et de l'espace du Bourget.

Caudron 635 "Simoun" aux couleurs d'Air Bleu (MAE)

La guerre

Et puis la guerre est arrivée. Pendant la drôle de guerre de ce printemps 1940, mon père, qui était dans l'armée des Alpes et qui voulait nous protéger des Italiens nous a envoyés, pour nous éloigner, à Rochefort-sur-Mer. Et c'est là qu’en juin 1940 nous avons vu arriver, après la débandade des réfugiés et celle de l’armée en déroute, les soldats allemands. Ma grand-mère m'a interdit d'aller les voir et surtout m’a-t-elle dit :

- « Ne prend rien de ce qu'ils te donneront à manger ».

Ils étaient propres et souriants (le sourire des vainqueurs). Ils m'ont donné des bonbons et je les ai mangés.

Quel rapport avec l'aviation me direz-vous ? J'avais a peine 11 ans et cependant un souvenir de cette époque est resté gravé dans ma mémoire. Il y avait sur le terrain de Rochefort, une escadrille de Dewoitine 520. Et il n'y avait pas de radar.

Système d'écoute en 1939

Je me souviens que le système de guet utilisait un ensemble de quatre pavillons gigantesques, posé sur un camion, et que l'opérateur, un écouteur sur les oreilles, essayait de repérer les arrivants en faisant pivoter l’ensemble. Ce système était très peu efficace car quelques bimoteurs allemands sont arrivés (peut-être des Junker 88) et ils ont bombardé le terrain avant que nos avions puissent décoller. Les seuls qui avaient réussi à mettre en route, ont capoté dans des trous de bombe de la piste en herbe. Le lendemain j'ai été me promener sur le terrain et je n'ai trouvé que des carcasses fumantes. Un Dewoitine 520 qui a brûlé, c'est tout petit.

Il y avait aussi des grappes de prisonniers derrière des grilles. Ils étaient dépenaillés et affamés. Les Allemands nous laissaient approcher de ces grilles pour leur donner un peu de nourriture alors que nous en manquions déjà.

Après l'armistice, retour à Grenoble. Un an plus tard, j'entre au lycée Champollion et j'ai un nouveau contact avec l'aviation par le biais de la construction de modèles réduits. Quels que soient les reproches que l'on puisse adresser au régime de Vichy, il y a eu quelques initiatives remarquables. À l'intérieur du lycée, on pouvait percevoir tous les matériaux et les plans pour construire des modèles réduits de planeurs et on payait. Mais ce n'était qu'une caution, et une fois le modèle terminé, si on le montrait, on récupérait son argent. Et nous étions fiers de voir chaque lundi matin le drapeau français s'élever dans la cour du lycée.

En 1941 le maréchal Pétain est venu à Grenoble qui était encore en zone libre. La place située devant le parc Paul Mistral était noire de monde. Une foule en délire acclamait ses paroles. Trois ans plus tard, au même endroit, une foule aussi nombreuse et enthousiaste buvait les paroles du Général de Gaulle. Les français ont la mémoire bien courte. Et pourtant les deux devaient certainement leur distiller grosso modo le même « Je vous ai compris... ».

Nous avons également été bombardés par les Américains. À chaque alerte je descendais avec ma mère et mes frères dans des abris qui avaient été aménagés sur la même place. C'était de petites galeries bétonnées et en zigzag dans lesquelles nous attendions la sirène de fin d'alerte. Je portais à chaque fois le sac à dos dans lequel nous avions nos papiers importants. J'échappais de temps en temps à ma mère pour aller pointer le bout du nez à l'entrée de l'abri qui n'avait pas de porte. Un jour alors que j'entendais les avions, je les ai vus. Ils étaient au sud de Grenoble, pas très hauts, et se dirigeaient vers l'ouest. Comme je n'étais pas sur leur trajectoire, je suis resté dehors malgré les cris de ma mère. Et j'ai vu tomber le chapelet de bombes. Ils visaient sans aucun doute le pont de chemin de fer situé à la sortie de la ville. Hélas il l'ont raté et tout est tombé à flanc de colline sur Saint-Martin le Vinoux : il y a eu plusieurs centaines de morts.

Nous habitions dans un immeuble qui appartenait à la ville. Nous avions un F5. Un matin alors que nous prenions notre petit déjeuner, les résistants ont fait sauter le dépôt de munitions qui était dans une caserne (caserne de Bonne) située à 1 km à l’ouest de chez nous. Le souffle a été terrible. Bizarrement, ce sont surtout les fenêtres des pièces situées à l’est qui ont été arrachées. Heureusement nous déjeunions dans la cuisine située à l’ouest. Mais les cloisons sont tombées et le F5 s'était transformé en studio. Mon plus jeune frère dans son berceau était couvert de débris de verre que nous avons dégagés avec précaution : il n'était pas blessé. Nous avons vécu plusieurs mois avec des rideaux en guise de cloisons et du carton aux fenêtres. La rue était jonchée de débris de diverses munitions. Il y avait notamment des pains de plastic qu'avec des camarades je m'amusais à faire brûler. Hélas un jeune du quartier en voulant démonter un objet récupéré a perdu une main. Nous étions choqués et interloqués d'autant plus qu'aucune sirène n’avait sonné le début de l'alerte. Ce n'était donc pas les avions. Ce n'est que quelques heures plus tard que nous avons appris la vérité.

Et puis il y a eu l'épisode des lycées. Je devais être en 3ème au lycée de garçons (le lycée Champollion). Les Allemands ont décidé de l'occuper et nous avons passé une semaine à débarrasser les locaux. Les cours ont alors repris dans le lycée de filles. Le matin c'étaient les garçons et l'après-midi les filles. Le mobilier de l'époque comportait encore un encrier vide devant chaque élève. Nous les avons utilisés comme des boîtes aux lettres et nous y glissions des mots doux que les filles pouvaient lire pendant l'après-midi. Et elles nous répondaient.

Il était très difficile de se nourrir et pour compenser un peu cela, mon père avait loué un petit terrain où nous cultivions des légumes. Et il y avait notamment des pommes de terre dont les feuilles étaient dévorées par un insecte connu sous le nom de doryphore. Pour y remédier j'allais y pulvériser une poudre insecticide. J'utilisai une pompe constituée par un gros cylindre avec une poignée et terminé par un petit tube que l'on pouvait prendre pour un canon de fusil. J'étais en vélo et l'extrémité de cet appareil dépassait de l'ouverture de mon sac à dos. J'ai été arrêté par une patrouille allemande extrêmement menaçante. L'un m’a saisi à bras-le-corps tandis qu'un autre braquait son arme. Mais lorsqu'ils ont constaté qu'elle était la nature de l'objet du délit, ils ont éclaté de rire. J'avais répété plusieurs fois « doryphore, doryphore ». Savaient-il que nous les appelions ainsi par dérision ?

Nous cultivions aussi du soja et ma mère en faisait d’excellents gâteaux. Ces plants ressemblant à des petits pois poussaient très bien dans notre jardin. Quand j’écris ces lignes, tout le soja est importé des USA et il m’est impossible de trouver des semences. Comprenne qui pourra ?

De la fenêtre de ma chambre, après avoir remplacé les carreaux, je pouvais facilement observer la place dont j'ai parlé tout à l'heure et tout au sud le plateau du Vercors. Et je vais évoquer quelques souvenirs :

- Lorsque les troupes de l'occupant ont donné l'assaut au maquis du Vercors, ils ont commis de nombreuses atrocités. De ma chambre j'ai vu, de nuit, brûler les villages. Ils ont également volé du bétail et ils l'ont rassemblé sur un terrain situé dans le polygone d'artillerie au confluent du Drac et de l'Isère. Il y avait plusieurs centaines de bêtes et comme personne ne se souciait de les traire, elles hurlaient de douleur. Les sentinelles m'ont permis de m'approcher et de ramener un peu de lait à la maison.

- Le 11 novembre 1943, des mots d'ordre avaient circulé pour qu'une manifestation se rassemble sur cette place devant le monument des Diables Bleus. Cette manifestation avait bien sûr été interdite. Elle a cependant eu lieu. À plat ventre sur un balcon, j'ai vu arriver un camion. Des soldats en sont descendus et ils étaient une quinzaine tout au plus. Aucun coup de feu n'a été tiré mais les manifestants ont été parqués comme du bétail lorsque les renforts sont arrivés. Ils sont restés derrière des barbelés pendant 3 jours avant de partir en camp de concentration. Mon épicier qui ne manifestait pas est parti avec eux. Nous avons retrouvé son vélo avec une petite remorque chargée de légumes et il n'est jamais revenu. J'ai compris ce jour-là quelle était l'efficacité de la détermination qui entraîne celle de la peur. J'y repense lorsque de nos jours de nombreux CRS ont de la peine à maintenir quelques voyous.

- J'évoque ensuite une péripétie plutôt comique. Lorsqu'en Italie le maréchal Badoglio a capitulé, les Allemands sont venus mettre le siège en installant des mitrailleuses devant la maison des étudiants. Ce grand bâtiment situé à l'opposé du monument des Diables Bleus était occupé par l'état-major italien. Et j'ai vu les officiers et les colonels italiens sortir en levant les bras et être fait prisonniers.

- Toute une nuit, nous entendons le grondement sourd de véhicules qui transitent sur la place. Lorsque l'un d'eux tombe en panne : pas de pitié, il est grenadé. Les Allemands évacuent Grenoble. Le lendemain, un de leurs avions mitraille je-ne-sais-quoi à basse altitude. C'est la fin. Les Américains entrent dans Grenoble. Ils sont là aussi accueillis par la foule et je n'avais jamais vu autant d'hommes portant sur leur bras gauche le brassard "FFI". Il y en avait beaucoup plus que dans les vrais maquis. De mon côté, je préfère monter sur les chars américains pour offrir les légumes frais de mon jardin en échange de leurs rations.

C’est donc la Libération. Et pendant plusieurs jours il y a des scènes de joie et des spectacles de haine. Il y a l'exhibition des femmes tondues. Et pourtant certaines d'entre elles avaient seulement essayé de procurer du chocolat à leurs enfants. Tous les soirs il y a des feux d'artifice qui sont tirés depuis le fort de la Bastille. Et nous sommes dans la rue jusqu'à l'aube sans le contrôle des parents. Je n'ai que 14 ans mais je découvre combien dans ces circonstances il est facile d'embrasser les filles.

Retour à l'aviation

Et toujours sur le petit terrain d’Eybens qui n'est plus aujourd'hui qu'un ensemble d'immeubles, nouveau contact avec l'aviation :

- Un Junker 52 de passage, offre des baptêmes de l'air pour les jeunes lycéens. J'en profite et comme c'était l'été et qu'il y avait beaucoup de turbulences dans les basses couches, les sacs en papier distribués avant le décollage ont été fort utiles.

- Alors que je m'étais inscrit, à un club de vol à voile qui avait été interdit pendant la guerre, je me rendais souvent sur ce petit terrain d’Eybens. Un jour nous apprenons que des pilotes du "Normandie-Niemen" viennent s'y poser pour faire une démonstration. Je me précipite et il y avait là plusieurs Yak 3. Un des pilotes demanda à notre moniteur de faire un tour de planeur. Il s'agissait d'un modeste 15A sur lequel (et je ne dis pas "dans lequel" puisque que le pilote était assis à l'air libre sur la poutre avant) il allait être treuillé. Il était dans un bel uniforme, accompagné d'une personne jeune et jolie. Et je me souviens de lui avoir entendu dire avant ce vol :

« Je ne te confie pas mon portefeuille car dans ce planeur on ne risque pas de brûler comme dans mon Yak ».

Le voilà parti et, en approche, en tirant sur le manche au lieu d'essayer de passer dessous, il accroche une ligne électrique qui alimentait je crois une bétonnière : gerbes d'étincelles, pilote indemne mais planeur bien amoché.

Avia XV-A

Le même jour (jour de chance) à l'issue d'une présentation en patrouille, un des Yak oublie de sortir le train et se crashe.

Me voici donc à 14 ans, membre de ce club de vol à voile avec la ferme espérance de pouvoir voler un peu. Il s'agissait de vols de quelques minutes seulement sur XV-A après un treuillage. Il y avait un autre planeur pour faire de la double avant le lâcher mais je ne me souviens plus du modèle. De toute façon cela n'avait rien à voir avec les magnifiques planeurs allemands qui ont une finesse de plus de 40.

Le moniteur bénévole, qui, en dehors du club était un marchand de limonade, amenait son camion. On soulevait le camion avec un cric, on enlevait une roue arrière et on la remplaçait par le tambour contenant le câble du treuil. Et alors commençait la corvée. Le câble était enroulé sur le tambour et il fallait le dérouler. On s'attelait à plusieurs jeunes et, en halant comme des boeufs, on déroulait le câble pour un nouveau treuillage.

Le lâcher était prévu pour plus tard car il y avait beaucoup de candidats. Et la seule récompense était la permission de s'asseoir dans le XV-A après l'avoir mis face au vent, et à lui maintenir les ailes horizontales à l'aide des ailerons. J'ai passé de nombreuses journées à tirer ce câble et à attendre la récompense finale. Elle n'est pas venue, car mon père a été affecté en Allemagne et j'ai dû quitter le club.

Trois ans passés dans le lycée français de Baden-Baden (lycée Charles-de-Gaulle) jusqu’en terminale. Toujours pas de vol mais toujours l'envie. La rentrée suivante arrive. Je commence par m'inscrire au lycée de Strasbourg dans une classe de mathématiques supérieures où je suis accepté après un examen d'entrée. Je passe également un examen d'entrée pour la classe préparatoire de l'Institut polytechnique de Grenoble. Je suis reçu. Pilote ou ingénieur ? Pourquoi pas. Mais la vie d'étudiant coûte cher et derrière moi il y a 3 frères. Mon père réussit alors à me faire inscrire au Prytanée militaire de la Flèche dans une classe de préparation au concours d'entrée à l'École de l'air de Salon. Les études y seront presque gratuites. Je rejoins la Flèche après un peu plus de 15 jours passés à Strasbourg.

Ce Prytanée est installé dans un vieux couvent et les immenses dortoirs sont un peu tristounets. Nous sommes en uniforme d'enfants de troupe. Il y a d'excellents professeurs et surtout un parc immense dans lequel il est beaucoup plus agréable d'aller réviser que dans une salle d'études.

Pendant les premières semaines, je découvre le bizutage. En effet il y a ceux qui n'ont pas réussi le concours une ou deux fois. On les appelle les "carrés" et les "cubes". Ce bizutage est dur à vivre, il est souvent humiliant. Il est totalement ignoré par la hiérarchie et je devrai en subir d'autres par la suite.

Après une année scolaire rythmée par 17 h de cours de maths par semaine, j'ai la chance d'être reçu au premier essai. Le programme de cette préparation était pratiquement le même que celui d'entrée à l'École Navale et la plupart de mes camarades passaient les deux concours. Pour rien au monde je n'aurais voulu être marin et je n'ai passé qu’un concours.

Salon, École de l’air

Me voici donc en octobre 1949 comme jeune "poussin" à l'École de l'air.

En cette première année, l'activité principale était des cours au sol et de l'instruction militaire. Nous sommes installés six par six dans des blocs situés au premier étage du BDE (ce Bâtiment Des Elèves était à l’époque le seul en dur. Le mess était encore une baraque en bois). Chaque bloc comporte une chambre, une pièce avec six tables pour les études et des sanitaires. Cette cohabitation créera des liens très forts.

Pendant le premier mois nous subissons à nouveau un dur bizutage qui me fera perdre plusieurs kilos. Nous avons dû effectuer de nombreuses marches de nuit tout en reprenant normalement les cours le lendemain matin. Celui qui m'a le plus marqué, fut celui des boutons. Toute la promotion, après le repas du soir, doit tourner en rond dans le grand hall du BDE. Et puis les anciens, nous obligent à effeuiller la marguerite. Nous devons progressivement nous dévêtir et jeter nos vêtements au centre du cercle. Ceux-ci forment bientôt un immense tas d'uniformes. Les anciens coupent tous les boutons qu'ils jettent dans une caisse. Lorsqu'ils ont fini, ils vont se coucher et nous nous précipitons pour récupérer les dits uniformes qui sont heureusement identifiés par un numéro matricule cousu. Mais quid des boutons dorés. C'est le rush. Et pas question d'aller dormir : nous allons passer toute la nuit à les recoudre car nous savons que le lendemain matin au réveil, il y aura une revue de détail, passée par les officiers d'encadrement. Nos tenues devront être impeccablement étalées sur nos lits avec leurs boutons cousus. J'ai battu des records en attachant des boutons avec un seul tour de fil.

Au cours de notre instruction militaire, il y avait des exercices de combat. Certains avaient lieu de nuit. Mais nos principaux ennemis, n'étaient pas ceux du groupe d'en face : c'étaient les moustiques. Lorsque, tapis dans un fossé, nous devions rester silencieux à l'approche de l'ennemi, l'impérieuse nécessité de se donner une claque sonore sur le visage était provoquée par ces agresseurs indélicats. Nous avons bien sûr du utiliser de l'essence de citronnelle dont je n'avais jamais entendu parler auparavant.

Pourquoi tous ces moustiques ? Tout simplement par ce que le ministre de l'air à l'époque de la création de l'École de l'air (c'était le socialo-communiste Pierre Cot) avait décidé d'utiliser au sud de Salon un terrain marécageux qu'il a fallu drainer à grands frais. Il y avait également au centre un rocher qu'il a fallu détruire pour faire la piste. Pourquoi ce choix ? Il existe pourtant à quelques kilomètres à l'ouest de salon l'immense plaine aride de la Crau qui eût permis cette construction à moindre frais. Son choix n'était peut être pas désintéressé ?

Et puis en cette première année, alors que nos alliés sont déjà équipés d'avions à réaction, nous pouvons commencer à voler et à être lâchés sur de vieux Morane Saulnier 315. Le premier vol solo, a eu lieu en ce printemps 1950 à partir du petit terrain de la Jasse à mi-chemin entre Arles et Salon (je ne dis pas en herbe car il n’y en avait point ) dans la plaine de la Crau.

Morane 315 (J-F Glo)

Ces vieux avions entoilés, n'avaient pas de roulette de queue mais simplement une béquille métallique qui, tout à la fois, labourait, maintenait la direction et freinait.

Comme la toile et le bois n'aiment pas particulièrement les intempéries, il fallait les rentrer tous les soirs dans les hangars et les ressortir le lendemain matin. Il n’y avait pas de tracteurs non plus : seulement les bras. La mise en route était également tout un folklore. Ce moteur en étoile, à tiges et culbuteurs apparents, était équipé d'un système de démarrage appelé "Viet". De l'air comprimé contenu dans une bouteille, était distribué dans les cylindres dans un ordre ad-hoc par des fenêtres percées dans deux plaques qui coulissaient l'une par rapport à l'autre. Il fallait bien sûr avoir injecté auparavant de l'essence dans certains cylindres. Et on se promenait avec un seau d'essence et une grosse seringue.

Tout ceci eut été parfait, si le compresseur d'air qui était censé remplir la bouteille lors du vol précédent avait fonctionné. Mais ce n'était pas le cas et il fallait agiter vigoureusement le manche d'une pompe à main pour emplir la bouteille avant toute tentative de démarrage. Tellement vigoureusement, que je me suis retrouvé un jour en ayant dans la main droite : le manche de la pompe, la pompe, un morceau de bois du fuselage et un carré de toile.

Après le lâcher, nous avons effectué quelques vols de navigation et vu la vitesse réduite de ces appareils ils se limitaient grosso modo à faire le tour des Alpilles. Nous avons pu également effectuer quelques vols en double sur un avion un peu plus puissant : le Morane 230.

Morane 230 (Alain Picollet)

Nous avons pu être initiés au vol sans visibilité sur Morane 315. Le tableau de bord bien que sommaire, comportait, en plus de l’éternel "bille et aiguille", un horizon artificiel à entraînement par de l'air comprimé. Sur un des haubans, il y avait une petite hélice d'environ 40 cm de diamètre qui entraînait une pompe à air. Lors des vols normaux, cette hélice était attachée à l'aide d'une courroie et ne pouvait tourner. Lors des vols sous capote, il fallait prolonger le point fixe en bout de piste pour que la petite hélice envoie suffisamment d'air dans l'horizon artificiel, et le stabilise avant le décollage.

Autres détails techniques : l'interphone. Il ne tombait jamais en panne, et pour cause : il était constitué par des tuyaux de type gaz butane. Il y avait, pour chaque pilote, un cornet à l'émission et un Y, avec écouteurs, à la réception. Et c'était donc un vrai duplex. Enfin comme l'habitacle était à l'air libre, pendant les mois d'hiver il fallait porter des bottes fourrées et de chauds sous-vêtements en laine surtout les jours de mistral.

Nous avons également effectué quelques vols en passagers sur un vieux bimoteur Anson. Nous pouvions alors en mettant la tête dans une demi-sphère transparente utiliser un sextant. Il s'agissait de mettre en pratique les cours théoriques que nous avions suivis concernant la navigation astronomique et l'utilisation de cet appareil. Par la suite en tant que pilote de chasse je n'aurais jamais à utiliser ce type de navigation et à manipuler cet appareil.

Pour les cours au sol, nous pouvions faire des travaux pratiques sur quelques appareils. Il y avait notamment un Spitfire fixé au sol par des câbles et sur lequel nous pouvions effectuer des démarrages moteur. Et je me souviens que, sur cet appareil, à refroidissement par liquide, on pouvait lorsque l'on remuait la manette des gaz voir l'aiguille du thermomètre de liquide de refroidissement se déplacer avec ladite manette comme si elle lui avait été reliée mécaniquement.

J’ai retrouvé le même phénomène, 2 ans plus tard, sur P-51 en Alabama. Il fallait taxier dès la mise en route et décoller très vite. Si par hasard des avions en finale nous forçaient à attendre avant de nous aligner, c’était la "baleine". Le glycol jaillissait comme venant de l’un de ces cétacés. Il fallait couper immédiatement le moteur et le retour au parking se faisait derrière un tracteur.

Il y avait un P-47 en état de vol et l'un de nos officiers d'encadrement qui le pilotait effectuait des passages au ras du sol, à grande vitesse, et à grand bruit, qui me remplissaient d'émerveillement.

Il y avait également des appareils allemands récupérés : un Messerschmitt-262 et un Henschel He-162. Cet avion entièrement en contreplaqué était propulsé par un réacteur unique situé au-dessus du fuselage derrière la tête du pilote. Ce dernier avait un canon de 30 mm qui lui passait entre les cuisses et n'avait pas de siège éjectable.

La promotion qui nous précédait (promotion 1948), et dont les membres étaient déjà aspirants, volaient sur SIPA. Il devaient avoir une formation au VSV (Vol Sans Visibilité) assez sommaire car je me souviens qu'un jour d'orage alors que nous étions debout sur le porche du bâtiment, nous en avons entendu un passer plusieurs fois à la verticale. Au bout d'une dizaine de minutes, plus rien, il s'était planté. Et ce fut la première fois, et hélas, pas la dernière, que j'enfilais mes gants blancs, et ceignais mon poignard, pour les obsèques d'un camarade. Ce fut la dernière promotion à être entièrement formée en France.

Le SIPA S-11 (Patrick Gaubert)

Nous apprenons au cours de l'été que dans le cadre des accords de l'OTAN, nous allions en fin d'année partir aux États-Unis pour y poursuivre notre formation.

En effet les deux tiers de la promotion (dont je faisais partie) part aux États-Unis au mois de décembre. Le reste (les mauvaises langues prétendent que c'étaient les moins bons en pilotage) sera formé à Marrakech. Ils seront tous brevetés alors qu’aux US, il y a eu 40% d’éliminés ou envoyés pour une formation de navigateur au Canada.

Après un voyage en train de Salon jusque au Havre, nous voici embarqués à bord du paquebot "de Grasse". La traversée dure plus d’une semaine avec pas mal de très mauvais temps mais aussi d’agréables rencontres car nous étions une minorité parmi des passagers civils. Par une matinée ensoleillée, le 18 décembre 1950, nous découvrons la statue de la Liberté.

Séjour aux USA

Formalités d'immigration toujours complexes dans ce pays et puis départ pour le Texas à bord d'un Curtiss Commando C-46. Direction la base aérienne James Connally près de la ville de Waco. Nous y serons incorporés dans la promotion (ils disent "class") 52A.

Nous découvrons un camp qui ressemble à beaucoup d'autres de sinistre mémoire. Nous sommes installés dans de grandes baraques en bois dans lesquelles nos lits s'alignent côte à côte. Pour tout mobilier une malle métallique au pied du lit nommée "foot locker". Cette cantine dont la peinture brille est un véritable détecteur de poussière. Lorsqu'un officier d'encadrement y promène un doigt abrité par un gant blanc, et qu'il laisse une trace, nous sommes bons pour des heures de marche le week-end.

Nous sommes mélangés avec les élèves pilotes américains et quelques représentants des nations de l'OTAN (quelques anglais, des belges, des hollandais et même des turcs). Avec les sous-officiers, nous sommes 134 français (dont 59 aspirants), et donc majoritaires.

Plusieurs surprises de taille nous attendent :

- La nourriture : nous découvrons au petit déjeuner, la jelly. Une sorte de gélatine presque transparente et qui se trémousse à la moindre vibration de la table qui la supporte. Elle a un goût indéfinissable. Ce n’est ni de la confiture, ni de la marmelade. Et puis les haricots avec une sauce sucrée et j'en passe. Par contre il y avait les œufs au bacon. Un cuisinier noir, installé devant une grande plaque chauffante, nous demande :

« How do you want your eggs Sir ?

Et il y a 3 réponses possibles : « side up , overlie ou scramble » (« Comment voulez-vous vos œufs Monsieur ? » et les réponses : side up pour « sunny side up » soit le côté du soleil en haut et les œufs sont servis avec le jaune apparent ou « overlie » soit retournés d’un coup de pelle ou « scramble » et la pelle les hache 4 ou 5 fois après retournement).

Sunny Side Up

- Le PT (Physical Training) : au saut du lit, à 6 h 00 du matin je crois, nous partions pour une demi-heure de footing et gymnastique avant le petit déjeuner.

- Le bizutage : les upperclassmen (cadets d’une "class" plus ancienne, parfois seulement de 3 mois) nous en faisaient voir de toutes les couleurs. Il y avait parmi eux une majorité d'Américains mais également des élèves pilote de l'OTAN dont des français qui étaient tous sous-officiers ou soldats. Or nous étions aspirants et par une décision aberrante (ou plutôt par un manque de décision) de l'État-major de l'Armée de l'air nous avons été considérés la première année comme de simples cadets. Résultat les aspirants étaient obligés de faire des pompes ou de subir des brimades de la part de ces "anciens". Nous avons notamment été obligés de pratiquer le square meal et le chin in. Nous avons été accusés de "ne pas savoir nous tenir à table" car la main gauche doit rester posée sur les genoux sous la table. C’était d’autant plus désagréable qu’un an auparavant, nous avions subi à Salon, une semaine de bizutage et de marches de nuit de la part de la promotion 48.

- Les toilettes : à l’extrémité de chaque baraque, il y avait, en dehors de la zone des douches et des lavabos, une pièce comportant deux rangées de six sièges se faisant face. Pas la moindre cloison ou séparation. Les américains trouvaient cela tout à fait normal, ils lisaient leur journal tranquillement et lorsque certains bruits se faisaient entendre, ils disaient simplement « Morning Sir ». Trouvant cette situation insupportable, je n'utilisais ce lieu qu'au milieu de la nuit pour y être seul.

Pendant les trois premiers mois nous avons suivi des cours au sol et subi un entraînement intensif à l'usage de la langue anglaise. J'avais pris l'allemand comme première langue au lycée et l'anglais seulement en seconde. Les cours ne furent pas superflus. Comme les documents qui nous étaient remis étaient écrits en anglais, j'ai vite acquis une rare maîtrise dans le maniement du dictionnaire pendant des soirées studieuses. Cette période s’appelait le "preflight".

Mais revenons au début de notre séjour au Texas. La population de cette petite ville de Waco, située à environ 100 km au sud de Dallas, était majoritairement de religion baptiste. Cela donne un comportement très vertueux et extrêmement puritain : pas d'alcool mais du Coca-Cola et pas de boogie-boogie avant le mariage. Ils sont par contre très généreux et très accueillants. Comme nous étions arrivés quelques jours avant Noël, tous les cadets français ont été invités dans des familles qui venaient les chercher et les ramenaient sur la base. Nous étions en uniforme de l'Armée de l'air avec un écusson tricolore, portant la mention "France", sur le bras gauche.

Ma famille d'accueil m'a reçu à plusieurs reprises et notamment lors de la veillée de Noël. Ils avaient trois jeunes enfants qui me parlaient sans arrêt, notamment du Père Noël (pour eux c’était "Santa Claus") qui arrivait avec son traîneau tiré par des rennes. En essayant de comprendre et de répondre aux questions des enfants et de leurs parents, ma connaissance rudimentaire de l'anglais fut mise à rude épreuve. Malgré leur gentillesse, je rentrais à la base avec la migraine.

Comme ils allaient à l'Office baptiste, je les ai accompagnés par politesse. Pour me remercier ils m'ont proposé de m'accompagner à la messe de minuit, car pour eux, un français est forcément catholique. Et moi qui suis athée, j'ai accepté. Cette messe a eu lieu sur la base aérienne dans une baraque multicultuelle.

Sur la base et même en ville on entendait sans arrêt des chants de Noël de Bing Grosby et cela nous donnait le mal du pays.

Pendant les quelques jours qui ont précédé le début des cours au sol, nous avons également été invités à découvrir certains aspects de la vie texane. Il faut bien voir que la France de l'époque, qui sortait à peine de la guerre n'avait rien de commun avec la civilisation de ce pays. Il y avait déjà la télévision noir et blanc, le téléphone que même les enfants très jeunes utilisaient pour communiquer avec leurs copains. Il y avait des grandes surfaces avec des caddies que des serviteurs noirs (apartheid oblige) poussaient jusqu'au coffre des grosses voitures. Les maisons étaient presque toutes équipées de frigo, lave-linge, lave-vaisselle, et surtout d’un évier à broyeur qui pouvait avaler toutes les épluchures et les déchets ménagers. Même les bouteilles de coke disait la pub.

Nous avons été invités à visiter une usine de poulets. Cette entreprise qui débitait quotidiennement 17.000 poulets possédait toute la chaîne de production. Cela commençait par des champs de maïs, par des couveuses gigantesques dans lesquelles on voyait des milliers de poussins qui glissaient dans des rigoles inclinées comme s'il s'agissait de balles de golf. Il y avait ensuite de longs baraquements dans lesquels les volailles, aile contre aile, étaient nourries automatiquement. Puis la chaîne d'abattage et de découpage. Cela se terminait par la mise en boîte et le départ des camions de livraison. Cette description, devenue courante aujourd'hui, nous a sidérés en 1950.

Et puis il y avait le folklore :

- Nous avons assisté à un rodéo. Je ne savais pas que c'est une fête qui peut durer plusieurs jours d'affilée et dans laquelle les spectateurs qui occupent les tribunes mangent et boivent en regardant les épreuves. Certaines demandent beaucoup d’adresse comme le calf ropping. On lâche dans l’arène un cowboy monté sur un mustang et un jeune veau. Le compétiteur doit l’attraper au lasso. Le cheval, bien dressé se raidit sur ses pattes et fait tomber l’animal. L’homme saute à terre et doit réunir les 4 pattes du veau, les lier avec une corde, puis lever le bras. Chrono pour le vainqueur : 7 secondes ! D’autres épreuves demandent d’avoir le cœur bien accroché : chevauchage d’un mustang non dressé ou d’un bœuf musqué en tenant le pommeau de la selle d’une seule main, etc.

- Nous avons assisté à des bals en découvrant le Square dance (sorte de quadrille) ainsi que la Country Music. Et puis dans les cinémas, nous avons découvert l'horrible odeur du pop-corn.

- Les autorités locales nous ont même fait le grand honneur de nous délivrer un certificat de citoyen d'honneur du Texas. Je l'ai gardé précieusement. Il me donne le droit de franchir la frontière de l'État Lone star à étoile unique, par opposition au drapeau fédéral qui en comporte 50. Car les Texans sont très fiers. J'ai également le droit de porter des bottes de cow-boy et un chapeau de 10 gallons.

Le drapeau du Texas

Le "basic" sur T-6

La formation des cadets comportait trois phases :

- Le "Basic" : il durait environ six mois et l'avion était le T-6.

- L’"Advance" : pour ceux qui avaient terminé avec succès le Basic et qui étaient destinés à une formation de pilote de chasse une autre phase d'environ six mois utilisait le P-51 ou le T-33.

- La "Gunnery" : avec des tirs réels.

À la fin du Preflight nous sommes répartis par groupes de trois avec nos moniteurs américains. Nous allons donc commencer l'entraînement en vol et je me retrouve, avec deux camarades, confié au Lt Lapointe. Malgré la consonance très française de son patronyme, il ne parle pas un mot de français (ces 2 camarades étaient Crenn et Chapalain. Le premier aura une belle carrière à Air France et le second se tuera sur P-51 dès son retour en France).

Avant d'aborder notre entraînement sur T-6, je vais relater une expérience au sol qui m'a rendu service par la suite comme je le mentionnerai plus tard. Il s'agit de l'entraînement à la décompression explosive.

L'installation comporte deux caissons étanches reliés par une porte, étanche elle aussi. À sa partie inférieure, se trouve une ouverture circulaire, d'environ 50 cm de diamètre, obturée par une membrane transparente. Nous sommes 2 rangées d'élèves-pilotes, assis de part et d'autre avec un masque à oxygène sur les genoux. Un instructeur américain est debout au milieu avec un masque à oxygène déjà en place sur le visage. La pression de cette chambre correspond à une altitude assez faible. L'autre chambre par contre, reliée à une pompe à vide, se trouve à une pression qui correspond à environ 7 ou 8.000 m. Et puis l'instructeur donne un coup de marteau dans la membrane qui éclate.

Exemple d'une chambre de décompression de l'USAF

L'équilibre des pressions est presque instantané et nous nous retrouvons aux environs de 6.000 m. Aussitôt nous ne nous voyons plus car la baisse brutale de la pression entraîne un refroidissement et une condensation qui ne disparaîtra qu'au bout de quelques minutes. La première impression ressentie et celle d'un gonflement immédiat de la cage thoracique puisque la pression dans les poumons est toujours égale à celle qui y régnait avant la décompression. Comme prévu, nous appliquons immédiatement nos masques à oxygène sur nos visages et l'expérience est terminée.

Un autre passage en caisson, nous permet de tester notre résistance à l’anoxémie. Dès 6.000 m, certains camarades deviennent pratiquement inconscients et on peut leur enlever leurs chaussures sans ils s'en rendent compte. L'essai s'arrête à 7.000 m et je ne suis pas du tout incommodé. Cette expérience me servira presque 30 ans plus tard lorsque sur un Broussard avec le moteur réduit à fond je faisais du vol d'onde sur les pentes nord du mont Ventoux un jour de fort mistral. Ce jour là sans la moindre turbulence j'étais pris dans un gigantesque ascenseur qui devait sans doute monter à plus de 10.000 m. Mais sans oxygène et conscient du risque, je m'arrêtais à 7.000. L'instructeur nous a également appris que ce manque d'oxygène nous prive progressivement de tous nos sens avant la syncope. Mais le dernier sens qui subsiste est celui de l’ouïe. Cet enseignement me permettra quelques années plus tard de sauver la vie de mon chef de patrouille alors qu'il piquait à mort sur son F-84.

Après environ trois mois de cours au sol, nous pouvons enfin nous approcher de la "flight line". Devant une série de baraques où nous trouvons des vestiaires et des salles de cours, nous apercevons un immense parking où sont alignés, sans doute, plus de 100 T-6. Un petit train sur pneus, qui fait lentement des allers-retours sur le parking nous permet de rejoindre avec notre moniteur le numéro d'avion qui nous a été assigné. Et nous commençons les premiers vols en double commande avec pour tous le rêve d’être enfin lâchés sur T-6.

Avant de passer au déroulement de ces vols, encore un petit mot sur les baraques. Nous y trouvons enfin des toilettes individuelles avec une porte sans verrou. Mais cette porte ne va pas jusqu'au sol : elle laisse apparaître les pieds et les mollets de l'occupant. C'est quand même de mon point de vue un énorme progrès par rapport aux installations de nos baraques dortoir.

Alors que notre dernier vol à Salon, sur Morane 315, avait eu lieu début novembre 1950, nous commençons les séances de double commande sur T-6 le 16 février 1951. Notre groupe de trois effectue les premiers vols avec le premier lieutenant Wakefield avant d'être confié à notre instructeur définitif le Ltt Lapointe.

Le North American T-6

Après les premiers vols consacrés à l'effet des commandes et à l'exécution du vol en palier et des virages, nous passons à des choses plus sérieuses. Il s'agit des différents décrochages et de leur contrôle ainsi que des sorties de vrille. Il y a aussi l'apprentissage des réactions lors d'une panne au décollage. Il n'est en effet pas question de laisser partir un élève pilote seul à bord sans qu'il sache maîtriser ces situations difficiles. Ce n'est que par la suite que nous attaquons les tours de piste et les atterrissages.

On nous enseigne des moyens mémo-techniques pour mécaniser les procédures. L'un d'eux s'appelle le GUMP check (pour Gear Up Mixture Pitch soit : train rentré, mélange et pas de l’hélice réglés). Il s'effectue après le décollage. Une histoire circulait disant qu'un élève-pilote français avait confondu GUMP et jump, et qu'il avait sauté en parachute. J'espère que c'est un canular.

Tableau de bord du T-6

En moyenne, nous sommes lâchés entre 30 et 40 h de vol. Lorsqu'on voit les premiers camarades lâchés et que l'on continue à essayer d'effectuer un atterrissage trois points, plus difficile à maîtriser qu'avec un train tricycle, on commence à se poser des questions. Et puis un jour on voit arriver un moniteur plus haut gradé et nous décollons pour le Presolo check. Dans les jours qui suivent, nous reprenons les tours de piste en double commande puis soudain notre moniteur nous demande de rentrer au parking et il descend de l'avion. J'ai été lâché le 25 avril avec un peu plus de 33 h de T-6. Lorsque je m'aligne sur la piste en attendant l'autorisation de décollage, il n'y a pas beaucoup d'émotion car nous venons de faire en double commande, trois ou quatre tours de piste et les conditions extérieures à savoir le vent, la piste utilisée sont inchangés. La mécanique est bien rôdée. Par contre le lendemain lors du second vol en solo, on se sent beaucoup moins confiant car les conditions extérieures ne sont plus les mêmes. On réalise beaucoup mieux que le siège arrière est vide.

La politique de formation des pilotes dans ce pays, est extrêmement rigide. Et si au bout d'un certain nombre d'heures l'élève n'est pas capable d'atteindre le niveau prévu par le programme, il est tout simplement éliminé. Il peut éventuellement, en rattrapage, être orienté vers une formation de navigateur. Dans notre class il y a eu 40 % d'éliminés. En comparaison la partie de notre promotion formée à Marrakech a été entièrement brevetée. Lorsque deux ans plus tard, j'ai été affecté comme moniteur sur cette base de Marrakech, j'ai compris pourquoi. Je rencontrai en effet beaucoup de résistance de la part de notre hiérarchie lorsque je proposais d'éliminer un élève qui n'était pas au niveau. On estimait en effet que contrairement à la politique de l'US Air Force, si on avait déjà accordé un certain nombre d'heures de vol à un élève et donc que l'on avait dépensé pour lui une certaine somme, il était plus rentable de lui accorder de nouvelles heures de formation que d'en prendre un autre ab-initio.

Et les exercices deviennent plus variés : il faut apprendre à naviguer et à voler en patrouille. Le moniteur doit avoir le cœur bien accroché car nous sommes à quelques mètres de son appareil et notre hélice est un terrible hachoir. Il est plus rassurant d'être le leader d'une patrouille serrée composée de jets.

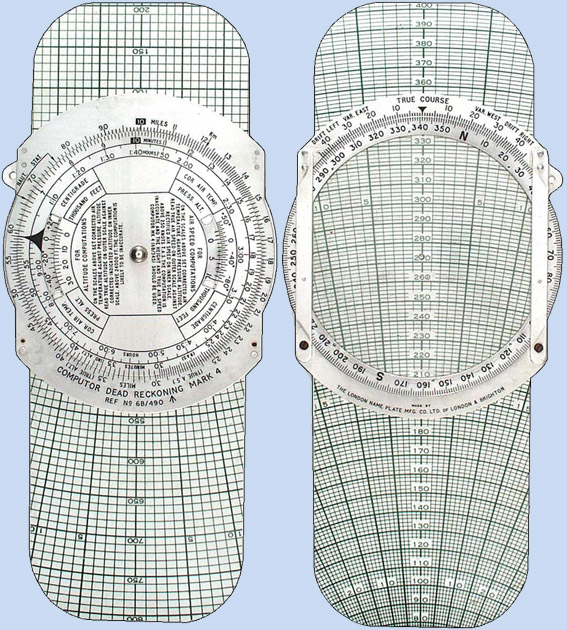

La navigation, bien sûr, se fait à l'estime. Les américains nomment cela le Dead reckoning et ils nous fournissent une sorte de grosse règle à calcul qu’ils baptisent pompeusement Computer. Elle permet de calculer la vitesse vraie à partir de la vitesse indiquée par le tableau de bord. Puis à l’aide d'un crayon, on dessine sur un plexiglas, situé dans un cercle pivotant, le vent météo. On fait coulisser la règle pour amener au centre du cercle la graduation correspondant à la vitesse vraie et on peut ainsi déterminer graphiquement la dérive et la vitesse sol. Ensuite tout dépend de la montre. Évidemment nous sommes bien loin de l'ère du GPS et des centrales à inertie.

Le computer Mk 4

Il y a d'autres étapes importantes à franchir comme le lâcher de nuit, la navigation de nuit, le vol aux instruments (sous une capote en ayant uniquement la vue du tableau de bord). Les différents apprentissages sont sanctionnés par un check, toujours effectué avec en place arrière un officier différent de notre moniteur. Et puis il y a le check final.

Avant d'en arriver à notre départ de Waco, il faut mentionner quelques particularités :

- Des fins de vol qu'il sera difficile de retrouver en France. En effet comme il y a sur cette base au moins une centaine de T-6, le retour au terrain en fin de mission nécessite une grande discipline. Il faut s'aligner sur l’Entry leg. C'est une branche fictive qui est à 45° de la branche vent arrière, à la même altitude. Les avions se suivent sur cette branche à environ 500 m les uns des autres et il faut aller prendre son tour à la fin de la queue. Et cette queue fait parfois des kilomètres de long.

- En ce qui concerne le vol aux instruments, les moyens de radionavigation à cette époque, sont plus que rudimentaires. En dehors des balises dont on peut déterminer la direction à l'aide du radio-compas, le seul moyen de suivre un faisceau (Radio range) consiste à essayer d'obtenir un son continu. Et de chaque côté si il y a erreur on obtient du code morse qui est, selon que l'on est à gauche ou à droite du faisceau, soit des points soit des traits. Avec de tels moyens il est impossible de rentrer au terrain, si le plafond est inférieur à 500 pieds.

Fin juillet nous passons le Final check et quelques heures plus tard, nous terminons le "Basic" en ayant accumulé un peu plus de 130 heures sur T-6.

Nous allons maintenant passer à la seconde partie de notre formation de pilote de chasse : l'Advance.

Et là, il faut faire un choix cornélien. Nous allons être partagés en deux groupes d’égale importance, le premier ira à Phoenix en Arizona pour être entraîné sur T-33 et le second ira à Selma en Alabama sur P-51. Bien sûr à l’époque cette nouveauté que constitue le "jet", a une telle aura que nous voulons tous aller à Phoenix.

Mais notre moniteur ne l’entend pas de cette oreille. Et il nous donne judicieusement les conseils suivants :

- « Le jet, vous aurez toute votre vie pour en faire. La seule vraie formation de pilote de chasse c’est sur "Mustang" que vous l’obtiendrez. Et vous serez certainement les derniers en profiter. Ne manquez pas cette chance ».

C’est ainsi que je me retrouve, début août 1951, dans un train pour un long voyage vers l’Alabama. Je me souviens d’un pont métallique d’une longueur impressionnante qui enjambait le Mississippi. Je me souviens aussi que lors d'un arrêt dans une gare de Louisiane, un vieil employé noir voyant notre écusson France sur le bras gauche, m'a dit avec un accent traînant et inimitable :

- « Je m'appelle Jean-François ».

Nous sommes accueillis sur la base de Craig Field à quelques kilomètres de la petite ville de Selma non loin des profonds méandres de l'Alabama river. Dans cette ville du sud, peuplée par une grande majorité de noirs, règne le plus strict apartheid. Dans ce climat chaud et humide, tous les lieux publics sont équipés de fontaines d’eau réfrigérée. Mais ces fontaines sont toujours dédoublées : il y en a une pour les blancs et l’autre pour les "colored people". Dans les autobus, les blancs sont devant, les noirs derrière. Et on peut voir une foule de noirs serrés et debout derrière alors que les sièges avant sont pratiquement vides.

En 2012, me rendant au Musée de l’air et de l’espace, je prenais un bus pour rejoindre ce musée depuis la gare RER du Bourget. Dans ce bus, j’étais le seul blanc et debout, tandis que tous les sièges étaient occupés par des noirs y compris des gamins ! Autres temps, autres mœurs.

Par contre dans l’armée on ne retrouve pas cette discrimination : nous avons quelques moniteurs noirs et il y a même un major.

L’Advance sur P-51 Mustang

Nous voici sur cette base de Craig. Nous sommes sous-lieutenants et nous avons un nouveau statut. Nous ne sommes plus d’humbles cadets mais des "student officers". Fini les immenses dortoirs, nous sommes en chambres de deux avec un mobilier en bois.

Nous sommes à nouveau répartis par groupes de trois. Avec Cannac et Camper, nous découvrons notre nouveau moniteur. Le Cne Wyatt : c'est un petit homme au visage buriné. Il rentre de la guerre de Corée, il a réussi l'exploit peu banal, d'abattre un Mig-15 avec son P-51. Et lors de certaines fêtes aériennes sur la base nous admirons avec effroi sa spécialité : il effectue avec son Mustang des loopings carrés.

Nous commençons à voler avec lui dès le 14 août mais c'est toujours sur T-6. Nous alternons tantôt en double tantôt en solo l'apprentissage du vol en patrouille serrée, de la navigation de jour et de nuit ainsi que des approches GCA (Ground Control Approach, guidées par radar).

Ce n'est que fin octobre que nous pouvons enfin monter dans un Mustang. Il s'appelait encore à l'époque le F-51. C'est après 2 vols en double que je serais lâché.

North American P-51 "Mustang"

Il n'y avait pas encore à cette époque de F-51 modifiés en vrais biplaces avec une nouvelle verrière est un vrai siège arrière doté de toutes les commandes. C'est donc sur un appareil étrange, surnommé le Pig que j'ai effectué ces 2 premiers vols. On avait conservé la verrière d'origine et à la place du réservoir de carburant situé derrière le pilote, on avait aménagé sommairement un siège, un manche et des palettes fixées aux câbles du palonnier. Par bonheur le capitaine Wyatt était plus petit que moi qui ne mesure que 1 m 70. Le moniteur américain standard devait certainement voler avec l'arrière du casque appuyé sur la fin de la verrière ou avec la tête baissée en avant.

Je suis lâché le 5 novembre et au lieu d'entreprendre tout de suite des tours de piste, je dois effectuer quelques figures de voltige. J'avais constaté lors des premiers vols que pour décoller en restant dans l'axe de la piste il faut effectuer sur le palonnier des pressions de plusieurs dizaines de kilos. On avait bien ce problème sur T-6, ainsi d'ailleurs que sur tout monomoteur à hélice, mais pas du tout avec la même ampleur. Rien à voir avec les jets sur lesquels on peut pratiquement décoller en gardant les pieds sur le plancher.

J'essaye donc un premier looping et à peine ai-je le nez dans le ciel que l'avion déclenche et amorce un début de vrille. J'essaie une seconde fois et le même phénomène se produit. Au troisième essai j'observe la bille et je la vois qui part en butée dans son petit tube en verre. J'ai enfin réalisé que dans la première partie de la figure lorsque la vitesse décroît, il faut mettre des kilos à gauche sur le palonnier et que après avoir passé le sommet de la boucle et que la vitesse augmente il faut mettre des kilos à droite. Ayant compris cela, j'arrive à effectuer un looping complet avec la bille milieu. Quelques vols plus tard, je pourrais réussir mon Check out voltige dans un Pig avec en place arrière le Lt Franchi. Il était l'officier de liaison français sur cette base et les Américains, conscients de son niveau, l'utilisaient comme un instructeur F-51 à part entière.

Le moteur du Mustang était équipé d’un supercharger (turbo compresseur). Au sol il ne fonctionnait pas car la pression d’admission eut été trop élevée. Mais à 18.000 pieds, il s’enclenchait d’un coup et ne se coupait en descente qu’à 16.000 pieds. J’adorait faire des tonneaux barriqués ou des Lazy 8 vers ces altitudes. En effet alors qu’en haut de ces figures, l’avion devenait poussif, l’enclenchement du turbo fournissait au moteur un surplus d’air entraînant un sursaut rageur de la bête. Nous pouvions alors terminer la figure en grande souplesse.

Lors des premières séances de solo sur cet appareil, j'adorais aller pendant quelques minutes, et en catimini bien sûr, m'enfoncer dans les profonds méandres de la rivière Alabama. En virage serré entre 2 falaises on sentait monter l'adrénaline.

Deux apartés :

- Le congé de Noël 1951. Alors qu'en France il est impensable de monter dans un avion du COTAM sans un ordre de mission, nous avons ici une organisation fort différente. Au bureau des opérations de la base de Craig, un service s'occupe de collectionner les demandes de transport aérien. Pour chaque destination les ordres de mission ont priorité sur les permissions. Une fois inscrit dans ce service, on est libre d'aller attendre à l'Officer’s club. Dès qu'un avion a des places libres pour la destination demandée, un haut-parleur nous le signale. C'est un véritable avion-stop organisé. Il pouvait s'agir d'un avion de transport et cela ne posait aucun problème mais il pouvait aussi s'agir d'un avion d'armes. Et nous devions aller prendre en compte un parachute avant d'être accepté à bord. Il m'est arrivé de monter à bord d'un B-29 et un autre jour d'un B-25.

Et c'est ainsi que j'ai pu, avec deux camarades, aller gratuitement et rapidement de l'Alabama à Los Angeles. Il s’agissait de Cannac et de Gervaise qui avait dans cette ville une cousine française mariée à un architecte. C'est cette dernière qui avait invité notre trio pour une semaine dans la cité des anges. Pendant cette semaine nous n'avons pas beaucoup dormi. Une nuit, nous sommes entrés dans une boîte où jouait un orchestre. Et, oh surprise, comme nous étions en uniforme, lors du morceau suivant, l'orchestre a entamé la Marseillaise que nous avons bien sûr écoutée debout. Le retour vers Craig s'est effectué en car. Nous avons utilisé la fameuse compagnie de bus nommés Grey Hounds. Ce voyage retour fut long et fatigant à tel point que de retour sur la base j'ai dormi presque 24 h.

Un bus "Greyhound'

- Les Free beer party. Il y avait une fois par mois sur cette base de Craig, une soirée pendant laquelle la bière était servie à volonté à partir de petits tonnelets en aluminium. L'ambiance montait assez vite et nous chantions ensemble :

« There are no fighter pilots down in hell, down in hell » (bis)

« There are only a lot of queers, navigators, bombardiers »

(Il n’y a pas de pilotes de chasse en bas en enfer. Il y a seulement des tas de pédés, navigateurs, bombardiers)

Nous avons reçu peu après, les premiers P-51 modifiés en véritable biplaces. Ils avaient une grande verrière comme celle des T-33. La place arrière du cockpit disposait de toutes les commandes et de tous les instruments nécessaires. Elle disposait d'une capote sous laquelle l'élève pouvait s'entraîner au VSV. Le check final fut un voyage en condition IFR (Instrument Flight Rules) dans la circulation aérienne générale des États-Unis.

Comme le Mustang avait été conçu pour escorter les bombardiers au-dessus de l'Allemagne, lorsqu'il était muni de 2 réservoirs pendulaires sous les ailes, il avait une autonomie de 6 h. Ceci nous a permis d'effectuer des navigations de longue durée. Notamment lors de l'une d'elles, nous étions en patrouille de 4, censés nous poser sur un terrain éloigné du Texas. Une très mauvaise météo nous a obligé à faire demi-tour. Nous sommes revenus en vol rasant, et en zigzaguant, nous poser à Craig après un vol de 3 h 45 dont 2 h de nuit. Les flammes bleues des échappements de mes équipiers étaient magnifiques

Pour l'atterrissage de nuit, il y avait deux méthodes avec l'utilisation ou non du phare d'atterrissage. Je préférais de loin la méthode sans phare en utilisant simplement comme repère le défilement du balisage latéral de la piste. Avec le phare, ce n'est pas la piste qu'on éclairait c'était l’hélice de l'avion et notamment le grand cercle jaune formé par la peinture de l'extrémité des pales. Avec les jets, bien sur, nous n’aurons plus ce problème et malgré cela j'ai toujours préféré me poser de nuit sans phare, car avec ce dernier éclairé, on se ramenait tout simplement à un atterrissage de jour.

Et c'est après une navigation nocturne de plus de 2 h, et un total de 65 h, que j'ai effectué le 31 janvier 1952 mon dernier vol sur P-51. En descendant de l'avion, j'ai été caresser l'aile de la bête et j'étais très triste car je savais que je ne piloterai plus jamais cette merveilleuse machine. La seule escadre de France qui en était encore dotée était une escadre de reconnaissance et plus pour très longtemps.

Il y eut une cérémonie au cours de laquelle on nous remit à la fois, les ailes américaines et le macaron de pilote français. Nous étions reconnus comme pilotes de chasse mais notre formation devait être complétée par la phase de Gunnery effectuée je crois à Phoenix. Cependant, une vingtaine de sous-officiers ont été désignés pour rester à Craig afin d’y suivre la formation du PIS (Pilot Instructor School) afin de devenir moniteurs de Basic sur T-6 et rejoindre ensuite la base école de Marrakech.

À l'époque, je savais que dans nos escadres en France, on manquait cruellement de pièces de rechange et notamment de pneumatiques. Les heures de vol mensuelles étaient donc très limitées. Je me suis dit que si je choisissais de commencer par être moniteur à Marrakech je pourrais voler davantage. Je me suis donc porté volontaire pour le PIS. Ma candidature fut acceptée et je fus le seul officier à recevoir cette formation en même temps qu'une vingtaine de sous-officiers dont je devins le chef de détachement.

La Pilot Instructor School

Le stage commence presque aussitôt et dès le 12 février 1952 j'ai effectué ma première séance d'atterrissages depuis la place arrière du T6. Les tours de piste se faisaient au plus serré et j'ai effectué 20 atterrissages en 2 vols. Ce stage fut rondement mené et terminé fin mars 1952 avec 65 h de vol en deux mois. Nous avons eu d'intéressants cours de pédagogie dans lesquels on nous a appris que la base de l'apprentissage se résume en deux mots : "motivation et répétition".

Quel changement d'attitude par rapport à celle des moniteurs que nous avions connus à Salon. Ils criaient, s'énervaient et certains allaient même jusqu'à oter le manche à balai de la place arrière pour en asséner des coups sur le casque de l'élève. Ceci par ouï-dire, car le mien, un officier marinier, n'était pas comme ça.

Avant de quitter Craig, sans doute pour toujours (en effet en regardant la base sur Google Earth en 2012, je trouve toujours les pistes, le petit lac sur lequel nous avions improvisé un radeau à voile, mais plus aucun avion). Il faut que je mentionne une expérimentation qui a été menée pendant notre stage. Elle l’a été simultanément sur d'autres bases et a concerné environ 250 T-6. À la suite de plusieurs accidents mortels dans lesquels des élèves n'avaient pu sortir d'une vrille il régnait parmi eux une psychose qu'il fallait éteindre. On nous a donc demandé à chaque vol d'effectuer l'exercice suivant : montée à 9.000 pieds, partir en vrille et lâcher les commandes. Sur 250 T-6, un seul n'est pas sorti tout seul de la vrille et il en est sorti après l'exécution normale des manoeuvres préconisées.

N'ayant plus de raison de rester aux États-Unis nous devons rejoindre New York où un paquebot nous attend pour nous ramener en France. C'était l’Île de France. Je crois également qu'une partie du trajet s'est effectuée en train et j'ai découvert en tant que chef de détachement que la paperasserie française était largement dépassée par sa concurrente américaine. En effet chacun de nous disposait d'une liasse d'ordres de mission de presque 1/2 cm d'épaisseur. Cela m'était confié et j'en avais, en plus des deux miennes, une pleine cantine. À chaque étape dans un mess ou pour un couchage sur une base, il fallait en détacher un.

Arrivés à New York, nous sommes logés en attendant l'embarquement dans un hôtel non loin de Time Square. Nous avons déjà enregistré nos bagages, qui sont dans la soute du paquebot. Et presque à la veille de l'embarquement, la réceptionniste de l'hôtel me dit que quelqu'un m'attend dans le hall. Je descends pour voir de quoi il s'agit et je trouve un capitaine américain en uniforme. Il se présente comme étant un représentant de l'Air Picturial Service. C'est l'équivalent local de notre service cinématographique.

Il me dit :

- « Par accord entre nos gouvernements, nous devons tourner un film de propagande pour le recrutement d'élèves-pilote à former aux États-Unis. Je cherche dans votre groupe un volontaire pour tourner ce film. Il y aura deux autres candidats à choisir dans une promotion qui vous suit ».

Après un bref instant d'hésitation je lui réponds :

- « Je suis candidat ».

Il me dit alors :

- « Restez à l'hôtel, vous allez recevoir des instructions de la part de votre ambassade à Washington »

et il s'en va. Mon premier souci fut alors de foncer au port avec un taxi pour essayer si il était encore temps de récupérer mes deux cantines.

Tout le détachement des sous-officiers embarque le 15 février 1952. Je me retrouve seul à l'hôtel après leur départ. Et une semaine se passe. Je commence à me faire beaucoup de souci car je n'ai pas les coordonnées de l'officier américain qui m'a proposé ce deal.

Je reçois enfin un télégramme de l'ambassade. Il m'informe que le tournage du film ne devant commencer que dans quelques semaines, je dois en attendant rejoindre l'ambassade à Washington. Je laisse mes cantines chez des amis et je rejoins Washington par le train. Ce n'était pas encore un TGV, mais c'était un train rapide qui reliait les deux capitales et qui s'appelait le « congretional ».

À l'ambassade, on me confirme ces informations. Je loue donc une chambre meublée à Washington et j'attends de nouveaux ordres en jouant tous les jours au tennis avec une secrétaire de l'ambassade. Washington au printemps est une très belle ville qui n'a rien à voir avec New York. C'est l'époque des « cherry blossoms » (fleurs roses de cerisiers). C'est magnifique et je ne retrouverai un tel spectacle que des années plus tard au mois de mai au Japon. Je visite également un musée de l'aviation qui n'avait pas encore d'équivalent en France.

Un mois plus tard je reçois l'ordre de rejoindre, à New York, l'équipe chargée du tournage qui est sous les ordres d'un metteur en scène de la Warner Brothers. Je découvre que le calendrier du tournage n'a rien à voir avec l'ordre des séquences du film définitif. Il s'agit d'un court-métrage destiné à passer dans les salles françaises en première partie avec les actualités. Le titre du film sera "Ils grandiront".

Le 30 avril, je rejoins New York à bord d’un Convair T-29 et j'y retrouve à l'hôtel toute l'équipe du tournage et les deux autres pilotes (Duclos et Tierny). Un matin nous prenons une vedette rapide pour aller rejoindre au large le paquebot de Grasse qui arrive de France avec une nouvelle promotion d'élèves-pilotes. Nous montons à bord pour être filmés lors de son passage près de la Statue de la Liberté. Nous allons également dans une boîte de nuit car cela fait partie de la propagande. Nous sommes filmés près d'un pianiste noir et nous avons droit à un petit discours d'accueil de la part de Charles Boyer. Cet acteur, peu connu en France, était très célèbre aux États-Unis. Il avait accepté de tourner cette petite séquence mais, hors caméra, il nous toisait de toute la hauteur de sa célébrité.

Nous devons ensuite nous déplacer pour aller filmer l'équivalent de notre entraînement "basic" sur une base près de Tampa en Floride. On me filme en train de monter dans un T-6. Mais alors que j'ai un brevet de moniteur sur cet appareil, je n'ai pas hélas le droit de voler. Par contre nous pouvons faire du tourisme en visitant en hydroglisseur les Everglades et en allant assister à Cypress Garden à des démonstrations acrobatiques d'une équipe de skieurs nautiques.

Nous allons ensuite en Arizona sur la base de Phoenix pour filmer l'équivalent de notre entraînement sur T-33. Comme en Floride, on me filme en train de monter dans l'appareil mais je n'ai pas la possibilité de voler. Et d'ailleurs j'ai été breveté sur P-51 et c'est la première fois que je vois un jet. Ce n'est que plus de trois ans plus tard que je pourrais être lâché dessus à Meknès. Par contre il fait déjà très chaud et pour les besoins du film je dois simuler la joie d'être lâché en courant vers l'appareil, avec mon parachute sur le dos, sur une centaine de mètres. Il a fallu recommencer trois fois cette dure séquence.

Les scènes d'entraînement aux USA étant terminées, nous devons rentrer en France pour tourner en Auvergne les scènes de début du film qui concernent notre recrutement et notre entrée dans l'Armée de l'air. Mais le metteur en scène de la Warner a envie de faire un petit détour pour voir sa famille. Et nous allons passer trois jours de détente à Los Angeles.

Notre voyage retour vers la métropole s'effectue, depuis Boston, à bord d'un énorme avion : le Strato Freighter B-377 qui est dérivé de la Super Forteresse B-29. Le poste de pilotage est grand comme une salle de séjour et il y a des chambres avec des lits confortables sur lesquels l'équipage peut se reposer. C'est un avion du MAATS, l'équivalent de notre COTAM. Avec trois pilotes, il effectue le trajet Boston - Francfort - Boston avec, à chaque fois, escale aux Açores. Un autre avion nous ramène en France sur la base d’Aulnat.

Nous sommes logés dans un hôtel de Clermont-Ferrand et nous allons sur la base pour filmer les scènes de recrutement dans l'Armée de l'air, au cours desquelles, on nous remet nos uniformes. Bien sûr dans le film, je ne suis pas sous-lieutenant mais deuxième classe. Reste à tourner le tout début du film qui est censé montrer le déclic de notre vocation. Cela est concrétisé par une scène tournée au sommet du Puy de dôme. Je suis assis à côté d'une jeune et jolie figurante recrutée à cette occasion et je lève les yeux vers des chasseurs qui passent dans le ciel.

Le film étant terminé, j'ai droit à une permission avant de rejoindre début septembre la base de Marrakech.

Nous quittons donc l'équipe de la Warner Bros et notamment son metteur en scène avec lequel nous prenions tous nos repas depuis plus d'un mois. Je dois avant de terminer ce chapitre, mentionner une anecdote qu’il m'avait racontée lors de nos petits déjeuners et qui dénote un aspect très particulier de la civilisation américaine. Professionnellement, il était amené à recevoir dans son bureau de Los Angeles, de jeunes starlettes à la recherche d'un rôle. Il avait été obligé par mesure de précaution, de positionner en les cachant, deux témoins assermentés qui auraient pu le disculper si, par hasard, la fille avait simulé une agression sexuelle.

En outre, à l'époque, en France, pour obtenir une voiture, il fallait verser au concessionnaire la totalité de la somme et puis attendre environ deux ans sans aucun intérêt, pour en prendre possession. Par contre si on payait en devises étrangères, sans crédit bien sûr, on l'obtenait tout de suite. J'ai donc depuis New York commandé une 4 CV. Cette voiture avait à peine la longueur de la moitié d'une voiture américaine normale. Quand je montrais sa photo au metteur en scène de la Warner Bros, il a éclaté de rire et m'a dit :

- « Mais c'est un jouet, comment peux-tu entrer là-dedans ? Je vais en acheter une comme cadeau de Noël pour mon fils ».

Je suis libre jusqu'à début septembre. Je partage ma permission entre ma famille qui vit en Allemagne et des séjours sur la Côte d'Azur. Je suis en effet très mobile puisque l'on vient de me livrer ma 4 CV toute neuve. De passage à Aix-en-Provence, je peux, en allant au cinéma, voir projeter, avant les actualités, le film que nous venons de réaliser. Il a été monté à Los Angeles et cette fois les séquences sont dans le bon ordre chronologique.

Moniteur à Marrakech

J'embarque à Marseille, avec ma voiture, sur un paquebot à destination de Casablanca. Ce paquebot doit faire escale à Tanger. Et là, à ma grande stupéfaction, je découvre les servitudes militaires issues des habitudes séculaires de l'Armée de terre. Il y a un effet la vieille notion de garnison et de commandant d'armes. Et cela s'applique aussi à bord d'un bateau, et même pour des permissionnaires. Un colonel de l'Armée de terre assume le rôle de commandant d'armes et prend le sous-lieutenant que je suis comme adjoint. Résultat, lors de l'escale de Tanger, au lieu d'aller me détendre à terre et faire du tourisme je suis consigné sur la passerelle et je dois contrôler l'entrée et la sortie des permissionnaires.

Nous débarquons enfin à Casablanca mais nous sommes à la veille d'un week-end prolongé de trois jours et il m'est impossible de faire dédouaner ma voiture. Je ne savais pas que les règles d'immatriculation pouvaient être aussi différentes entre la métropole et un protectorat. Après ce contretemps, passé dans un hôtel de la ville avec l'impossibilité provisoire de rejoindre Marrakech, je peux enfin prendre la route. Je n'ai plus d'argent car j'avais laissé la 4 CV devant l'hôtel pendant la nuit. La portière a été forcée et ma valise qui contenait outre mes vêtements une somme d'argent et une arme avait été fouillée. On avait également volé une caméra 8 mm, un des premiers modèles à cassette, que j'avais achetée à New York. Le commissaire de police qui prenait ma plainte m'a alors déclaré avec condescendance :

- « Mais quelle imprudence jeune homme ».

Je prends enfin la route et j'arrive à l'entrée de Marrakech. Je croyais que c'était une grande ville et je fus fort déçu. En effet je ne considérais pas que l'immense "médina" était une ville et pour moi cette dernière se limitait au "gueliz". Cette partie européenne de l'agglomération était toute petite : un vrai village. En dehors d'un grand, et unique, carrefour on en sortait tout de suite. Ce fut la même surprise en faisant le tour de la palmeraie. Celle-ci n'était pas immense comme je l'avais imaginé, et surtout, entre les troncs, il n'y avait pas la moindre pousse de gazon.

J'arrive enfin sur la base aérienne (BA 707) et je suis logé dans de grands bâtiments en dur alors que les élèves sont dans des cabanes circulaires où ils sont entassés et où il fait une chaleur épouvantable. Avant notre départ du Maroc, elles seront d'ailleurs remplacées par des bâtiments en dur abandonnés peu après.

Après m'être présenté à mes supérieurs, j'entame le long cheminement du circuit administratif d’arrivée. Ce processus ne fut simplifié que de nombreuses années plus tard. Il consistait à passer dans les différents services administratifs de la base pour se faire enregistrer. Cela prenait une journée entière. Et d'ailleurs, lors d'une mutation, le circuit de départ était aussi complexe.

Je découvre mon véritable emploi ici : celui de moniteur sur T-6. Je serai second dans l'escadrille du Cne Chollet. À la différence de mes camarades sous-officiers, qui sortent comme moi du PIS, je n’aurais pas qu’à voler. Et de ce fait, chaque jour après la fin des vols, je devrais passer des heures à rédiger les ordres de vol du lendemain et à préparer les différents briefings à faire aux élèves.

J'aurais également sous mes ordres des moniteurs qui étaient déjà sur la base avant notre arrivée et qui ont été formés par la DMP (Division des Moniteurs Pilotes). Dans cette division formée de pilotes anciens ayant fait la guerre, on était jugé sur la réalisation impeccable de figures voltige. Le VSV (vol sans visibilité) n'y était pas encore enseigné. Les cadres de cette division avaient pensé que comme tout pilote affecté à Marrakech, nous devions faire un stage chez eux avant d'être utilisés. Mais heureusement, l'état-major en avait décidé autrement, et je fus chargé d'appliquer strictement, pour les promotions d’élèves-pilotes à venir, la progression définie aux USA.

Je recommence à voler le 10 septembre 1952 et après 2 vols de réaccoutumance en place avant je m'installe pour de longs mois en place arrière en tant que moniteur. J'ai essayé de voler le plus possible et j'arrivais souvent à totaliser plus de 40 h en fin de mois. Il y a quand même eu quelques interruptions :

- Premier arrêt dû à un séjour en hôpital pour une ablation de l'appendice. Les médecins m'avaient bien prévenu de faire attention lors de la reprise des vols. Je n'ai pas suffisamment tenu compte de leur conseil et lors de mon premier looping j'ai bien cru que ma cicatrice n'allait pas résister.

- J'ai été désigné pour aller pendant trois mois encadrer la formation de jeunes recrues arrivant de France. Comme j'ai essayé de faire remarquer que dans l'Armée de l'air il y a des officiers des bases dont c'est la mission, le capitaine Vanetzel m'a rétorqué :

- « Le rôle de l'officier n'est pas de voletailler ».

Je n'ai jamais oublié cette phrase et, d'ailleurs, cet officier voletaillait très peu. Je rejoins donc en voiture la base d’Oujda où il y a une piste sans avions et où les jeunes recrues effectuent leur "classes". En passant au-delà de Rabat, comme la route était mouillée et que la 4 CV qui est survireuse n'a aucune tenue de route je fais un tonneau dans un virage pris à moins de 80 km à l'heure. Je redresse la voiture, remonte le toit qui s'était affaissé en m’arc-boutant à l'intérieur et je termine mon trajet.

J'étais le seul pilote à effectuer cette corvée. Avec les autres membres de l'encadrement nous allons à Oran. Nous accueillons dans le port 300 jeunes recrues et nous les ramenons en train à Oujda. Pendant trois mois, je commande sans plaisir des 1, 2 et des demi-tours à droite. Heureusement, il y a l’instruction sur l'armement et les séances de tir qui seules m'intéressaient. Pendant la première semaine nous leur faisons passer des tests d'évaluation et je découvre avec stupeur que nombre d'entre eux font beaucoup plus de fautes dans une simple dictée que celle-ci ne comporte de lignes. Pendant ces quelques semaines j'ai quand même pu voler un peu en étant moniteur bénévole à l'aéro-club local. J'ai effectué les premières séances avec les élèves mais comme je voyais qu'il les lâchaient après seulement 7 à 8 h de vol, en n’ayant effectué que des tours de piste, je ne prenais pas la responsabilité du lâcher.

Puis je reprends mon rôle de moniteur à Marrakech jusqu'à fin octobre 1954. Je vais mentionner ci-dessous quelques détails qui concernent cette période :

- Dans la matinée, chaque moniteur prenait successivement, pendant une heure, trois élèves. Pour décongestionner la piste de Marrakech, nous allions souvent faire l’échange sur un petit terrain de déroutement situé à une cinquantaine de km (Sidi Zouine). Les élèves des deuxième et troisième tour et y avaient été amenés en Junker 52 appelé familièrement la Julie. Lorsque l'échange avait lieu à Marrakech, il se faisait à mi-longueur du taxiway et les avions redécollaient sur la moitié restante de la piste.

Comme l'été il faisait très chaud, nous faisions la journée continue. Début du travail à 5 h du matin non-stop jusqu'à 13 h 30. Puis sieste obligatoire. Et sur ce terrain de déroutement, pour garder les caisses de boissons à l'ombre, il n'y avait pas d'arbres. La seule protection contre le soleil était l'une des vastes ailes de la Julie.

Revenons à la Julie. Pourquoi ne pas essayer de domestiquer la bête ? Rien que le roulage au sol, était loin d'être évident. Il y avait des freins à air et c'est par un freinage différentiel sur les roues que l'on pouvait se diriger. Ce freinage s'effectuait en ramenant la manette des gaz des moteurs extérieurs en arrière de la position de ralenti. La manoeuvre pouvait s'effectuer en étant debout avec la tête sortant à l'extérieur du cockpit. Et l'échappement de l'air faisait un bruit de locomotive à vapeur. J'essaie de me mettre en place gauche avec à droite le capitaine Chollet. Je pousse en avant les trois manettes et en peu de temps je n'arrive pas à garder l'axe. La Julie par à 45° à droite en direction des 4 ou 5 T-6 qui sur le taxiway font l'échange des pilotes. J'entends alors à la radio l'un des occupants des T-6 qui crie :

- « La Julie ! La Julie ! ».

Je pensais que Chollet avait repris les commandes, et lui pensait que je les avais conservées. Nous sommes passés à quelques mètres au-dessus des T-6. Par la suite je n’ai plus cherché à être lâché sur la Julie et j'ai toujours volé en copilote. C'est de toute ma carrière le seul appareil dont les instruments de bord étaient gradués en unités métriques.

- Pendant cette période j'ai eu à former une promotion d'élèves cambodgiens. Ils étaient très travailleurs et avaient les meilleures notes en cours au sol. Mais en l'air leur accent rendait la communication difficile. Et lors du décollage en vol de nuit, j'avais un pied sur le levier du train et les mains sur les manettes de mélange et de pas de l'hélice.

- Nous avions appris (par des bruits qui circulaient) que certains élèves, en solo de nuit, se posaient à Sidi-Zouine pour embarquer des filles. Nous avons alors décidé qu'avec un ou deux moniteurs, nous irions tous feux éteints contrôler les points tournants de leur navigation.

- Lorsque nous arrivions à la période des tests de voltige, je devais faire effectuer des figures à noter pendant une demi-heure. Croyez-moi lorsque l'on subit des accélérations d'autant plus importantes que les figures sont mal faites, et que l'on doit baisser la tête pour écrire des annotations sur une planchette attachée à sa cuisse, il faut avoir le coeur bien accroché. Et il fallait recommencer de suite avec trois ou quatre élèves.

- J'ai également innové en programmant de l'entraînement VSV pour les moniteurs. En effet Marrakech dispose d'une météo magnifique et pour une école de début c'est le site idéal qui permet de maintenir le planning de formation des promotions successives. Cependant il arrive qu'une couche de stratus bas, venant de la mer, déborde de la petite chaîne du Djebilet et que le plafond soit trop bas pour mettre en l'air des élèves débutants. Alors que pour eux le vol était arrêté nous partions entre moniteurs pour effectuer des percées avec les moyens rudimentaires de l'époque (radio compas, radio range et variations de QDM avec l'aide d'un goniomètre au sol).

- Au cours de ma carrière, j'ai souvent eu des problèmes avec les commissaires et leur administration. En voici un exemple : il y avait en formation toute une partie de la promotion de l'École de l'air 1950. Nous étions donc amis. Les moniteurs avaient un blouson de vol en cuir et les élèves en avaient un en tissu. J'ai prêté le mien au Slt Escaig. Au cours d'un week-end, il a eu en voiture un accident mortel et le blouson n’a pu être récupéré. On m'a alors demandé de le payer. Et pour éviter cela j'ai dû profiter de la mort d'un autre moniteur (en T-6 cette fois) pour récupérer le blouson qu'il avait laissé dans sa chambre et ne pas être amputé d'une bonne partie de ma maigre solde de Lieutenant.

Ce qui va me rester de plus important de cette expérience de monitorat, c'est une véritable assurance-vie. J'ai vu commettre toutes les erreurs possibles et j'ai dû les laisser s'engager suffisamment loin pour que l'élève puisse en retirer une certaine expérience. Intervenir trop tôt n'est pas instructif et trop tard : bonjour les dégâts. Pendant tout ce séjour je n'ai eu qu'un seul accident. Lors d'un atterrissage l'élève ayant mis du palonnier à gauche, a perdu sa chaussure qui est restée coincée. Il en est résulté un magnifique cheval de bois mais l'appareil n'a pas été trop endommagé.

Cet avion est très sûr, mais il ne faut pas exagérer. Lors d'exercices d'attaque au sol, si on découvre un objectif au dernier moment, la tendance est de cabrer et de virer rapidement pour revenir dessus. Pour ne pas perdre l'objectif de vue on a la tête tournée vers l'arrière et le nez de l'avion étant dans le ciel, si l'on ne se méfie pas on arrive très vite à un décrochage qui à basse altitude ne pardonne pas. C'est ainsi que lors de manoeuvres le Cdt Robiau (de la division d'instruction) s'est tué. La même chose a failli m’arriver et j'ai récupéré in extremis. C'est vraisemblablement ainsi que nous avons perdu de nombreux T-6 lors de la guerre d'Algérie, mais j'en reparlerai plus tard.

Mais malheureusement là-bas, cela venait de se terminer douloureusement. Je vais donc, puisque je suis un chasseur être affecté en escadre. Je ne sais pas encore laquelle, mais je dois au préalable aller à Meknès pour effectuer ma "transformation jet".