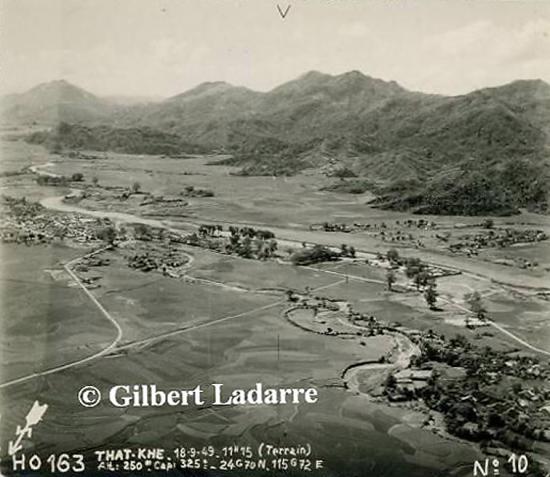

Les évasans de That-Khé

Le 10 octobre, j'ai pu me poser à That-Khé.

Le 11 au soir, le poste est occupé par les Viets. Quand ils y arrivent il y a déjà beaucoup de blessés, dans les jours qui suivent, bien d'autres arrivent encore. Tous les rescapés de la fournaise ont That-Khé comme point de mire. C'est le gros poste le plus proche de Langson et la route entre les deux n'est pas difficile. Pour ces hommes épuisés et blessés, après huit jours de bagarre, That-Khé représente la planche de salut.

Le commandement français, surpris et désorienté, ne sait trop quoi faire ; toutefois, il se rend compte que, pour maintenir un semblant de moral, il est indispensable de tenter quelque chose. Dans ce but, il charge la Croix-Rouge de s'entremettre en vue d'un éventuel rapatriement des blessés.

Les négociations, du côté français, sont conduites par le professeur Huart, président de la Croix-Rouge au Tonkin. Doyen de la faculté de médecine d'Hanoi, il y exerce depuis de nombreuses années. Homme de grande culture, son rayonnement est grand : il a formé plusieurs générations d'élites vietnamiennes qui lui vouent une admiration profonde. Au-dessus de tout parti, méprisant la politique, il entretient d'excellentes relations aussi bien avec les Vietnamiens amis de la France qu'avec ceux de l'autre bord qui, eux aussi, ont souvent été ses élèves et ses amis. Cette position difficile lui a d'ailleurs valu certains ennuis de la part des autorités françaises.

Les négociations sont aussitôt entamées entre la Croix-Rouge et le Secours-Rouge. Elles ont lieu dans une ville neutre, à Bangkok, je crois, et, rapidement, elles aboutissent à des résultats positifs.

Du côté militaire français, personne n'y croit vraiment. Les Viets n'ont jamais rendu les prisonniers, blessés ou pas, bien au contraire, nous ne devons pas attendre le moindre geste d'humanité de la part de ces bandits.

Ce calcul est faux. Les bandits viennent de gagner une grande bataille sur le terrain et, de bandits, ils deviennent armée régulière de libération nationale. C'est sans doute pour avoir l'air de se conduire comme toutes les armées du monde qu'ils acceptent de négocier. De plus, ces milliers de prisonniers, dont beaucoup sont blessés, les gênent dans leur marche en avant ; ils ont donc tout intérêt à se débarrasser de quelques-uns d'entre eux par un geste qui les réhabilitera aux yeux du monde civilisé. Dès avant la chute de Langson, l'accord est déjà pratiquement réalisé.

Les Viets s'engagent à neutraliser le terrain de That-Khé pendant quarante-huit heures ; ils autorisent la venue d'un avion, un seul, avec le même pilote désigné. Cet avion se posera autant de fois qu'il le pourra durant ces deux jours afin d'évacuer des blessés. C'est tout de même mieux que rien, mais, en fait, c'est ridicule. En effet, les Viets savent parfaitement que seul un avion de liaison du type Fieseler peut atterrir à That-Khé et que cet avion ne peut emmener que deux blessés assis ou un couché. De plus, il ne pourra effectuer que deux voyages par jour, ce qui représente déjà plus de dix heures de vol. Donc, au maximum, il ne sera possible d'évacuer que deux blessés couchés ou quatre assis.

Les Viets ignorent à ce moment-là que, dans la journée du 10, un Junkers s'est posé quatre fois sur ce terrain. Cela peut paraître surprenant, mais c'est exact, j'en aurai personnellement la preuve quelques jours plus tard.

Dès que l'accord entre la Croix-Rouge et le Secours-Rouge est connu, le commandement français prend ses dispositions. Mon colonel me fait appeler et me demande si je peux retourner à That-Khé ; j'accepte aussitôt.

Pendant deux ou trois jours, en attendant la date fixée par les Viets, on se prépare à cette mission. Un Junkers est transformé en avion Croix-Rouge. Les cocardes tricolores sont enlevées et remplacées par les insignes internationaux. Tout le matériel inutile est enlevé et l'avion allégé au maximum.

On me laisse le choix de mon équipage qui doit se composer d'un radio et d'un mécanicien, célibataires de préférence. Je n'ai aucun mal à le constituer, il y a même trop de volontaires. Je fixe donc mon choix ; le radio sera le lieutenant Carrière et le mécanicien le sergent-chef Attané. Pourquoi eux ? Parce que Carrière m'a dit un jour :

- « Quoi qu'il arrive, je suis blasé, j'ai bien connu la Gestapo, alors. »

Quant à Attané, il vole toujours avec moi ; j’estime que le laisser au sol constituerait une brimade.

Durant les quelques jours d'attente, les bruits les plus divers circulent ; les Viets sont des sauvages, ils sont sans foi ni loi, c'est un piège, ils garderont l'avion et feront l'équipage prisonnier. C'est agaçant, d'autant plus que tout cela est très plausible et que, même en haut lieu, cette éventualité est envisagée avec le plus grand sérieux. J'entends des réflexions de ce genre :

- « À force de jouer au con, tu casseras la bagnole là-bas et tu seras fait aux pattes »

Tout le monde a son petit mot à dire. Par exemple, petit problème, irons-nous en tenue ou en civil ? En civil, disent les uns, vous êtes Croix-Rouge, donc neutres, et cela vous donne une chance de plus de vous en tirer en cas de coup dur. Mes chefs, que je consulte, répondent invariablement :

- « Agissez pour le mieux, on vous fait confiance. »

Aussi, d'accord avec Carrière et Attané, je décide que nous irons en tenue, chemisette, short et bas kaki, casquette, insigne de grade sur les épaulettes. J'estime que se mettre en civil est une farce qui ne peut tromper personne et qu'après tout je suis militaire de carrière en opération, je n'ai donc aucune raison de laisser ma tenue au vestiaire. Et, pour faire le poids, je décide d'épingler au-dessus de ma poche gauche le ruban de la Légion d'honneur.

Le 17 octobre, nous apprenons que la trêve est fixée au 19 et au 20. Tout est prêt et, dans l'après-midi du 18, j'essaie l'avion avec l'équipage, effectuant trois atterrissages ultracourts sur la piste d'Hanoi. Tout est O.K. En descendant, je vais au bureau des opérations de mon groupe pour demander qu'on m'établisse un ordre de mission tricolore comme c'est l'usage quand on se rend sur une piste étrangère.

Refus poli, mais ferme. Rien à faire pour l'ordre de mission. Nous sommes en opérations, c'est une mission comme les autres, pas besoin de papiers spéciaux. Je ne suis pas du tout de cet avis. Tout cela ne me semble pas clair, je suis assez vieux soldat pour savoir à quoi m'en tenir. Si tout va bien, tant mieux, si tout va mal tant pis ; au besoin, on ne couvre pas. Je n'éprouve aucune peur mais je ne veux à aucun prix, s'il m'arrive quelque chose, que mes parents, ma femme et ma fille puissent un jour douter de mon honneur.

Je vais donc trouver un vague scribouillard et lui demande de me taper un ordre de mission, après je verrai. En effet, comme tout le monde refuse de le signer, juste avant de partir, le 18 à l'aube, je m'adresse à un brave type de lieutenant-colonel qui commande les moyens généraux de la base et qui n'est pas du tout au courant de ces histoires. Je lui raconte une terrible salade au mess pendant qu'il prend son café au lait matinal et, sans y voir mal, il signe mon papier des deux mains. Après quoi, je confie le papier à un très bon camarade, à charge pour lui d'en faire état si cela se révèle nécessaire.

Dans la journée du 18, j'ai un autre problème à résoudre ; une ou deux IPSA. se trouvent en permanence à Hanoi. Ces femmes, admirables de courage et de dévouement, sont là justement pour participer en équipage aux évacuations sanitaires. Leur rôle est très important, car ces transports de blessés, pris sur le terrain même, s'effectuent souvent dans de très mauvaises conditions ; la présence à bord d'une infirmière très spécialisée sauve bien des vies humaines. L'IPSA alors présente à Hanoi s'appelle Mme Valérie de La Renaudie, tout le monde l'appelle familièrement "Val". Elle appartient aux IPSA depuis leur création après la guerre. En 1945, elle a participé aux terribles évacuations des camps de la mort. Depuis, elle n'a cessé d'être, dans tous les "ciels", la bonne fée qui secourt ceux qui souffrent. Val vient me trouver et me dit très naturellement :

- « Demain j'irai avec vous chercher les blessés à That-Khé »

Je suis obligé de refuser et lui explique que les ordres sont formels ; trois hommes d'équipage seulement.

- « Plaisanterie, je pèse quarante-cinq kilos, c'est ma place, j'irai avec vous demain. Quant aux ordres formels, Baron, tout le monde sait ce que vous avez l'habitude d'en faire. »

En fin de compte, nous convenons qu'elle se tiendra discrètement près de l'avion au moment du départ et qu'elle montera en douce au dernier moment.

Chaque voyage devant durer entre quatre heures et quart et quatre heures quarante, il est donc prévu d'emmener presque six heures d'essence à cause de la sacro-sainte sécurité ; cela me laisserait, compte tenu de l'exiguïté du terrain, une charge utile au départ de That-Khé d'environ mille kilos, soit douze blessés.

Le règlement, c'est très beau, mais il est des jours où il faut savoir l'oublier ; aussi, je donne l'ordre à Attané de ne mettre que cinq heures d'essence. Je rabiote ainsi le poids de sept ou huit blessés ; quant à la sécurité, je connais la route par cœur et le temps se maintient au beau. La veille au soir, je fais enlever le poste émetteur-récepteur graphie, soit à peu près le poids de Val, ne conservant que le poste phonie VHF.

Junkers 52 "Toucan"

Le 19 au matin, très tôt, nous sommes au pied de l'avion. Le professeur Huart vient avec nous pour le premier voyage. Je compte, si tout va bien, effectuer trois rotations dans la journée avec retour de nuit pour la troisième. Quelques amis sont là, ainsi que mon commandant de groupe et quelques vagues mirontons de l'état-major. Tous ces braves gens affichent une tête d'enterrement. Certains me serrent la main alors que je leur ai dit bonjour au mess une demi-heure plus tôt. Val monte normalement à bord, personne ne songe à l'en empêcher, enfin c'est le départ.

Comme le prévoient les accords, je dois passer à l'aller au-dessus de Langson et effectuer sur la ville deux tours à basse altitude pour me faire reconnaître, ce que je fais. Les Viets occupent-ils Langson ce 19 octobre ? Je l'ignore ; je ne peux déceler la moindre trace de vie. Cela ne veut rien dire car il en sera de même quinze jours plus tard ; et pourtant...

Après ce détour pour le passage de reconnaissance, je mets le cap sur That-Khé ; quand j'y arrive, la piste est dégagée. Des sentinelles en armes l'encerclent à une certaine distance. Après un tour complet, je me pose.

A l'extrémité nord de la piste, la plus proche du poste, une grande tente de campagne est dressée, à côté, une ambulance et deux jeeps, matériel et véhicules portent encore les insignes de la Légion. J'amène l'avion près de la tente.

Le professeur Huart descend le premier, et seul. Six ou sept Viets l'accueillent au bas de l'échelle, tous en tenue, pantalon vert pâle, veste de même couleur boutonnée jusqu'au cou à la "Mao", casque rond en fibre, aucun insigne apparent. De la place pilote, j'observe le manège ; le professeur serre des mains, il a un peu l'air du monsieur content de retrouver de vieux amis, la bonne humeur semble régner.

Au bout d'un moment, il me fait signe de descendre ; à peine arrivé en bas de l'échelle, il me présente à ces messieurs, qui, tout sourire, me souhaitent la bienvenue chez eux. Le tout en excellent français. Carrière et Val me suivent et nous sommes invités à nous diriger vers la tente.

À l'intérieur, une grande table avec des bancs et des chaises. Nous prenons place, Huart à une extrémité avec des Viets, sans doute les grands chefs, nous à l'autre bout avec des sous-chefs. Des troufions servent le thé. Personne n'est armé sous la tente ou près de l'avion. Je dois reconnaître que la glace est très vite rompue. On parle de choses et d'autres ; au bout d'un quart d'heure, toutefois, je rejoins Huart pour lui demander de faire activer. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps si je veux effectuer les trois voyages prévus. C'est à ce moment-là que je comprends ce qui se passe.

Les Viets n'attendaient pas le Junkers ; l'ambulance, près de la tente, n'a amené que deux ou trois blessés, avec de beaux pansements bien propres. Et moi, j'en réclame vingt ! Il faut attendre des instructions nouvelles d'une haute autorité qui... n'est pas très loin, etc. Nous aurons une réponse très vite.

Nous attendons plus d'une heure cette fameuse réponse. Je m'impatiente et sors de la tente où on commence à étouffer ; je me mets à faire les cent pas en bavardant avec un Viêt. Il m'explique sa guerre et les bienfaits du communisme ; et moi de répéter :

- « Vous avez signé un accord. Deux jours, un seul avion, un seul pilote. L'avion est là et je suis là, maintenant exécutez-vous. Soyez beaux joueurs »

Lui, il repart toujours sur ses éternels boniments. Il veut me convaincre à tout prix, il me raconte certaines histoires de trahison de nos grands chefs, citant des noms et des faits qui, parfois, il faut bien le reconnaître, sont assez troublants.

Ayant une fois pour toutes décidé de considérer toutes ces salades comme de l'intox pure, je souris, me contentant de répéter :

- « D'accord, d'accord, mais faites vite, car avec toutes ces histoires, je ne pourrai déjà plus effectuer que deux voyages aujourd'hui, soit vingt blessés en moins, alors pas la peine de me parler d'humanité et d'armée régulière. »

Enfin, les ordres arrivent et quatre ambulances viennent se ranger près de l'avion. À part les blessés de la première sanitaire, presque propres et pansés, je me refuse à décrire l'aspect des hommes que les Viets nous rendent. De pauvres loques humaines, sales, les vêtements déchirés, avec des pans de chemise ou des morceaux de pantalon collés à la peau par le sang coagulé. Ces hommes sont blessés depuis presque quinze jours et n'ont reçu aucun soin. Certains gisent sur des brancards mais la plupart se laissent porter par des soldats jusqu'au pied de la passerelle. Quelques infirmières viets les y aident. Une vraie cour des miracles, le visage atroce et caché de la guerre.

Je me tiens à la porte de l'avion et dirige l'embarquement. Il est nécessaire d'entasser tout le monde à l'avant pour le décollage. Les réactions de ces hommes sont très différentes ; la plupart, en voyant des uniformes français, semblent d'abord ne pas y croire, puis ils esquissent un pâle sourire. En revanche, d'autres ont le regard méchant ; plusieurs même m'adressent des réflexions parfaitement désagréables, voire vaches.

Quand les vingt blessés sont à bord, je me dirige vers la tente pour prendre congé bien poliment et demander au professeur Huart de venir ; car ce professeur est d'un bavard ! Alors il me dit :

- « Acceptez-vous d'emmener un émissaire Viêt-minh à Hanoi ? Le général Juin s'y trouve et cette autorité voudrait avoir un entretien avec lui. »

Cette proposition me surprend fort, mettons que je ne m'y attende absolument pas. J'hésite un peu, Huart insiste. Les Viets aussi, avec un "bon sourire". Que faire ? En fin de compte, je dis oui, pensant qu'après tout je suis en mission Croix-Rouge et que je ne fais qu'obéir aux désirs de mon chef de mission.

Qui est le Viêt que j'emmène ? Je n'en sais rien et ne chercherai jamais à le savoir. Comme dirait l'autre : qu'est-ce que j'en ai à foutre. Je le fais asseoir au poste copilote, non parce que c'est la meilleure place, mais pour qu'il ne soit pas en contact avec les blessés ; et, peut-être aussi, pour l'avoir un peu à l'œil. J'ai eu soin de le faire monter par la porte donnant sur le plan, et non par la porte arrière.

Avant le départ, un Viêt, qui paraît être le chef de la délégation, me fait promettre sur l'honneur de ramener son petit camarade. Je promets sans hésiter.

Mise en route, points fixes, je me dirige vers l'extrême bout de la piste. Pleins volets, freins bloqués, je mets plein gaz sur le moteur central pour soulager l'avion ; cela fait, toute la puissance et la surpuissance sur les trois bourriques, et à Dieu va !

Je ne regarde pas le compteur de vitesse, le badin dans le jargon du métier, c'est bien inutile. Quand mes roues atteignent les derniers mètres, je tire un bon coup sec ; le brave Junkers s'accroche en l'air au deuxième régime puis, tout doucement, par petits coups, je rends la main et fais rentrer les volets par le mécano. À peine ramené en vol normal, au bout de trente secondes environ, j'amorce un virage à gauche, très doucement, car je ne suis alors qu'à quelques mètres du sol et l'extrémité de la vallée approche très vite.

Pendant le vol de retour, je confie le manche à Carrière pour aller voir comment cela se passe dans la carlingue. Les blessés ne sont plus entassés vers l'avant mais étendus par terre un peu partout et recouverts de couvertures. Huart et l'IPSA piquent à tour de bras ou donnent à boire. L'odeur est épouvantable, on se croirait dans un charnier.

Je ne peux résister longtemps et reviens à la place avant respirer de l'air frais par la glace pilote.

Dès que cela m'est possible, je prends contact en phonie avec Hanoi ; comme j'ai au moins deux heures de retard sur l'horaire prévu, le contrôleur au sol, qui m'entend encore très mal à cause de la distance, me demande inlassablement de répéter mon indicatif. Enfin, quand l'audition est presque bonne, je lui dis :

- « Prévenez mon autorité que j'ai à bord vingt blessés plus un VIP en plénipotentiaire. Faites prendre toutes mesures utiles ».

Alors, là, je dois répéter mon message au moins trois fois. Vingt blessés au lieu de douze... et un... Viêt, c'est vraiment le comble. Et pourtant c'est vrai.

Dès l'atterrissage, l'avion est guidé vers un parking spécial ; des gendarmes tout autour, beaucoup de curieux maintenus à distance, quelques pontes de l'état-major, une dizaine d'ambulances et du personnel sanitaire en blouses blanches. Je descends le premier par la porte du plan ; les blessés sont évacués rapidement par les infirmiers sous le contrôle de nombreux médecins.

Quand tout est terminé, je vais chercher mon Viêt, resté au poste copilote avec Carrière, et l'invite à descendre. À peine au sol, il s'engouffre dans une voiture avec Huart.

Un casse-croûte en vitesse pendant que les mécanos vérifient l'avion et refont les pleins d'essence. Courte bagarre avec les journalistes qui veulent tout savoir et, moins d'une heure après, je repars, ce coup-ci, sans Huart.

Repassage à Langson et, de nouveau, That-Khé. Toujours le même comité de réception mais, cette fois, les blessés sont là. J'en embarque vingt-trois et, avant de redécoller, je fais remarquer à ces messieurs, une fois de plus, que par leur faute, je ne pourrai revenir une troisième fois, qu'ils me volent donc plus de vingt blessés. Quelle n'est pas ma surprise quand celui qui semble être le patron me dit :

- « Nous avons parlé ce matin avec M. Huart. Si demain vous nous ramenez notre ami parti à Hanoi ce matin, nous vous autoriserons à venir à trois avions l'après-midi jusqu'à la fin de la trêve. »

Je les remercie et leur serre la main plutôt dix fois qu'une pour satisfaire les exigences des nombreux photographes et cinéastes, des Russes pour la plupart.

De retour à Hanoi, je rends compte des propositions viets. Huart a dû déjà en parler. Il s'agit maintenant de trouver trois pilotes pour le lendemain.

Étant leader pilote du groupe, cette tache m'incombe dans une certaine mesure. Ce n'est pas chose facile. Personne n'a peur mais tous hésitent plus ou moins. Ils n'appliquent pas ma méthode d'atterrissage court, mais la bonne vieille méthode classique ; cela sera-t-il suffisant ? En outre le décollage en charge au deuxième régime, bien sûr, c'est faisable mais tout de même un peu risqué et si peu orthodoxe. En fin de compte, trois pilotes sont désignés. Donner un ordre, c'est la meilleure façon dans certains cas de forcer les volontaires et leur enlever leurs dernières appréhensions.

Une douche, du linge propre, un joyeux dîner au mess avec de bons copains, deux ou trois cognacs-soda pour terminer la soirée, eh oui, pourquoi pas ? Une agréable nuit là-dessus et le lendemain matin, à l'aube, prêt pour le départ.

Si Huart n'est plus là, un de mes vieux camarades de guerre, le capitaine Passino, photographe de son état mais toujours volontaire pour voler, vient avec nous. Il m'a empoisonné toute la soirée pour que je l'emmène, lui aussi veut prendre des photos ; ce cher "Grand-père" a utilisé tous les arguments pour me convaincre :

- « J'ai été avec toi dans un tas de merdiers, Baron, tu ne peux absolument pas me laisser tomber aujourd'hui. »

J'ai fini par dire oui, aussi est-il au départ avec sa grosse boîte de photos, un énorme appareil à plaques tout à fait préhistorique dont il ne veut pas se séparer. Il y tient beaucoup et il a raison car il réussit des photos admirables.

Le départ est fixé à sept heures ; à sept heures et demie, j'attends toujours mon Viêt. On téléphone dans tous les azimuts, rien, aucune nouvelle du mironton. Je commence à être très inquiet, d'abord parce que j'ai promis de le ramener ; ensuite, si je retourne sans lui, les trois autres avions ne pourront sûrement pas venir. C'est vraiment une histoire de fou. Des bruits circulent, j'entends des réflexions de ce genre :

- « Ton Viêt, il est sûrement en taule ! Tu penses, un otage pareil, ils vont "le presser de questions" pour savoir »

Plus le temps passe, plus je suis en colère ; je vais jusqu'à téléphoner moi-même aux plus hautes autorités pour leur dire ma façon de penser.

Enfin, vers huit heures et demie, deux jeeps de protection et une voiture légère arrivent enfin. C'est mon Viêt. Il est radieux, me serre la main avec effusion. Pendant le vol, il n'arrête pas de parler, il me remercie, il s'émerveille de tout. Un vrai gosse en vacances. J'aurai plus tard l'explication de cette joie ; j'ignorerai s'il est venu pour voir le général Juin et s'il l'a vu ; ce dont je suis absolument sûr, c'est qu'il a passé la nuit avec sa femme et ses enfants qui habitent toujours Hanoi et qu'il n'a pas vus depuis plusieurs années. D'un grade élevé dans la hiérarchie Viêt-Minh, il connaît très bien, et depuis longtemps, le professeur Huart.

A l'arrivée à That-Khé, même cérémonial que la veille. Quand ils voient descendre leur ami, à croire qu'ils n'y croyaient pas, la simple politesse de la veille se transforme presque en franche camaraderie. Nous devenons pratiquement des copains, parlant de tout très librement. Je ne m'en prive pas et leur dis franchement ce que je pense ; entre autres, que je trouve bizarre que, depuis le début des évacuations, ils n'aient pas rendu un seul officier ; que je trouve cela assez moche de leur part et qu'ils devraient au moins faire un geste.

Pendant ce temps-là, le "Grand-père", sa grosse boîte tenue à bout de bras, à hauteur du visage, livre un duel sans merci aux photographes et cinéastes rouges. En le voyant opérer, au début, les Viets s'étonnent ; je les rassure en leur expliquant que c'est de bonne guerre et sans conséquences ; cela se révélera exact, car jamais je ne pourrai voir ces photos. Pourtant le "Grand-père" n'a pas l'habitude de me cacher quelque chose, et lui seul pourrait dire où sont passés ces clichés !

Dès que je le peux, je libère par radio les trois avions qui n'attendent que cela pour partir, échelonnés à trois quarts d'heure afin de ne pas encombrer la petite piste de That-Khé. Arrivé à Hanoi vers onze heures et demie, je dois patienter trois heures pour repartir. Puis, quand j'arrive de nouveau à That-Khé, à cinq heures du soir, j'ai la mauvaise surprise de voir un Junkers à l'endroit prévu, près de la tente, et un autre de l'autre côté de la piste.

Dès l'atterrissage, j'obtiens l'explication ; cet avion a été placé de l'autre côté pour dégager la piste d'envol, car il ne peut plus repartir ; le démarreur du moteur central est cassé et il est hors de question de décoller sur deux moteurs, même à vide. C'est la poisse, la grosse poisse !

D'abord, quinze ou vingt blessés de moins, plus un avion sacrifié puisque la trêve finit le soir même. Il faut faire quelque chose. Je vais voir mes "amis" viets pour leur expliquer mon problème ; j'ai la surprise de m'entendre annoncer :

- « II y aura peut-être, monsieur, une deuxième trêve. Vous retrouverez alors votre avion tel qu'il est aujourd'hui. Vous pourrez le réparer sur place avant de le ramener à Hanoi. »

- « Prenez vous l'engagement formel que cet avion demeurera intact ? »

- « Nous sommes des soldats, nous n’avons qu’une parole, nous vous le promettons. »

Combien de fois me l'auront-ils répété qu'ils sont des soldats comme les autres, qu'ils font la guerre comme moi, avec cette différence que leur guerre à eux est juste, et la mienne barbare et injuste. Sacrés farceurs ! Ils rendent des soldats français blessés, ça vaut bien la peine de fermer sa gueule, non ?

Je décide que l'équipage accidenté se scindera en deux, moitié partant tout de suite avec l'avion déjà chargé, l'autre moitié avec moi. Nous emportons en outre tous les postes radio.

En prenant une tasse de thé sous la tente, j'attends les blessés que les ambulances sont allées chercher au poste.

- « Vous allez être content, me dit un Viêt, nous vous rendons un officier de la Légion que vous connaissez. Vous ne pourrez plus rien nous reprocher. »

Quelques instants plus tard, une ambulance amène un brancard et, sur ce brancard, le lieutenant Faulques, une des plus belles figures des paras de la Légion. Ce pauvre garçon se trouve dans un état pitoyable, grièvement blessé en plusieurs endroits, il est l'ombre de lui-même ; en le voyant, je me dis :

- « Les salauds, ils appellent ça un geste, ils me rendent un cadavre, ça ne leur coûte pas cher. »

Je suis furieux et écœuré. Comble de malheur, alors que l'on monte Faulques dans l'avion, je serre des mains tant que je peux devant les caméras. Quand j'approche de l'avion pour aider moi-même au transport de Faulques, ce dernier a encore la force de se relever légèrement et de gueuler littéralement :

- « Pauvre type ! Salaud ! Tu serres la main de ces fumiers ! Tu es un salaud ! »

- « Ta gueule, espèce de con. »

Et je demande à l'IPSA de lui faire immédiatement une morphine, tellement je crains le scandale.

Les Viets entendent-ils ? Sûrement, oui. Ils ont le bon goût de ne pas en tenir compte. Mais, pendant un moment, j'ai peur, tant cette algarade a jeté un froid.

Faulques, grâce à sa robuste constitution, et surtout sa force de caractère, se remettra de ses graves blessures et poursuivra dans le monde entier sa magnifique carrière d'homme de guerre.

Moins de quinze jours plus tard, nous apprenons que la trêve est reconduite pour les journées des 4 et 5 novembre, avec cette fois quatre avions autorisés. Je repars le premier, emmenant un équipage supplémentaire et trois mécaniciens chevronnés particulièrement costauds. Le chef mécanicien estime qu'il sera impossible de changer un démarreur sur place ; la seule solution consiste à essayer de lancer le moteur à la main.

Ce n'est pas une petite affaire, mais les trois mécaniciens sont des débrouillards et en ont vu d'autres. Ils fixent une forte corde à une pale d'hélice et, après avoir bien brassé à vide, ils trouvent la bonne compression ; ils tirent alors brutalement de toutes leurs forces. Au bout de trois essais, le moteur tourne. Un miracle ? Non, mais un exploit, oui, certainement !

La journée s'écoule normalement, chaque avion effectuant ses deux rotations. Plus de cent cinquante blessés pourront ainsi être évacués le 4.

A Hanoi, un capitaine, commandant de compagnie, vient me trouver au pied de l'avion alors que je suis sur le point de repartir. Blessé lors d'un saut d'entraînement quelques jours auparavant, il n'a pas pu sauter à Dong-Khé avec ses nommes pendant la bagarre. Il descend de sa jeep en boitillant, s'avance vers moi et me dit :

- « Toute ma compagnie a été prise dans la tourmente. Où sont-ils ? Morts, ou blessés, ou prisonniers ? Essayez de voir le lieutenant Loth qui m'a remplacé et soyez assez chic pour lui remettre ce mot. »

Je prends le message et le lis, je demande à Val de le recopier, tant je le trouve émouvant dans sa simplicité et, hélas ! aussi dans sa naïveté.

Mes amis,

Nous portons le deuil de notre pauvre Onze, moi plus qu'un autre. Nous ne vous laisserons pas tomber et saisirons toutes les occasions de vous faire parvenir les effets et vivres dont vous devez avoir besoin par la Croix-Rouge franco-vietnamienne. Je vous écris à la hâte pour ne pas manquer le départ du Junkers. J'espère que d'autres avions pourront aller jusqu'à vous.

Je rassurerai vos familles sur votre sort. Je fais ranger vos effets pour que vous les retrouviez quand vous serez libres.

C'est le chagrin de ma vie de n'avoir pu sauter avec vous et partager le sort de ma compagnie. Nous savons que vous avez fait magnifiquement votre devoir.

Nous ne vous oublions pas, sachez-le.

Votre capitaine.

À That-Khé, je remets le message à un Viêt en lui demandant instamment de le faire parvenir à son destinataire. Il me répond avec son immuable sourire à la chinoise au coin des lèvres. Le lieutenant Loth aura-t-il reçu la lettre ? Je n'en saurai rien.

Est-il nécessaire de préciser que tous les rescapés de cette fameuse Onze subiront les geôles du Viêt-minh, que beaucoup y laisseront leur peau, que ceux qui s'en tireront verront poindre le jour de la liberté quatre ans plus tard après les accords de Genève en août 1954, au terme d'insupportables souffrances.

Dans l'après-midi, un des Viets présents depuis le début des évacuations, me tient un langage bizarre. Il n'a pas tellement l'air d'un soldat, ce Viêt, mais plutôt d'un intellectuel. Son français est parfait, sa dialectique assez serrée et, pour peu, on se laisserait prendre à son baratin, tant il se montre suave et sucré. Il me dit à peu près :

- « Mais enfin, monsieur de Fontanges... (car il m'appelle toujours par mon nom), vous qui appartenez à une vieille famille guerrière, puisque je crois, un de vos ancêtres a fait la croisade, ne sentez-vous pas aujourd'hui que vous vous trompez de route et ne défendez plus la juste cause, que vous servez des intérêts, des vendus, je dirais même des achetés, puisque c'est nous qui les payons ! Comment pouvez-vous obéir à des... et des... »

Et de citer des noms très connus.

Je ne prétends pas que ce Viêt me conduise à réfléchir. Quand on est militaire et par-dessus le marché officier subalterne, réfléchir n'est pas prévu, et c'est bien ainsi. Mais les arguments de ce petit Jaune continueront de résonner drôlement dans mes oreilles.

Le soir je quitte That-Khé le dernier ; mes hôtes, toujours souriants, me serrent la main en me disant : « À demain matin. »

Le 5 novembre au matin, au moment de partir, le professeur Huart arrive avec deux messieurs que je n'ai jamais vus ; des huiles de l'état-major pour embarquer avec nous dans l'avion. Cela ne me plaît pas du tout ; Huart à la rigueur, et encore. Tout s'est très bien passé sans lui, que va-t-il faire là-bas ? Et puis, surtout ces deux types en civil aux allures de faux jetons ? Tout cela prend du poids, des blessés en moins et, à mon avis, c'est inutile. Enfin les ordres...

Arrivé au-dessus de Langson, je descends pour effectuer les deux tours de piste réglementaires. Dès le premier passage, j'entends des "tac... tac... tac... " dans la carlingue. Je m'éloigne un peu, croyant à une méprise, puis reviens au bout d'un moment pour de nouveaux passages. Cette fois, j'encaisse de magnifiques rafales de mitrailleuse de 12,7 fort bien ajustées. Aucun doute possible, c'est du véritable tir au pigeon. Je quitte alors la zone dangereuse et consulte Huart, car je ne comprends rien à cette bizarre et inhabituelle réception. Huart se montre catégorique, il a vu des trous dans l'avion, il a entendu les "bangs", il faut rentrer à toute vitesse et, surtout, ne pas insister contrairement à ce que je voulais faire. Je mets le cap sur la base ; la trêve est finie, elle ne sera jamais reprise.

À l'arrivée, Huart et ses deux acolytes disparaissent rapidement dans des voitures. Mon aéroplane accuse douze, beaux impacts bien ronds. Que s'est-il passé ?

Officiellement, rien. Simplement un mauvais coup de ces bandits. Cette explication n'est pas valable. Prendre les Viets pour des salauds ? D'accord. Mais les prendre pour des imbéciles, non.

Le 4 au soir, tout était normal, nous nous sommes quittés comme d'habitude, en termes courtois. Jusque-là, ils ont eu le geste de rendre des blessés ; de dix prévus au départ, nous en sommes arrivés à plusieurs centaines ; d'un avion par jour, nous en sommes à quatre. Alors, pourquoi stopper ces évacuations en pleine trêve par un acte de guerre caractérisé et ouvrir le feu sur un avion portant les insignes de la Croix-Rouge, volant à basse altitude et respectant scrupuleusement les consignes ?

Prétendre que cette attaque est le fait d'un ou deux chefs de pièces non prévenus et surexcités, cela ne tient pas debout quand on connaît la discipline des armées de Giap. Alors ?

J'entendrai par la suite bien des versions, mais toutes relèveront plus des romans de la série noire que de la réalité. Bien entendu, entre les deux trêves, le 29 octobre, nous avons bombardé Langson pour essayer de détruire les énormes dépôts abandonnés deux jours plus tôt. Je menais alors la vague des bombardiers Junkers, objectif l'angle nord de la citadelle où devait se trouver le dépôt de munitions. Malgré nos efforts, quelques bombes sont tombées un peu court et ont atteint un quartier de la ville ainsi que l'évêché. C'est navrant mais il est difficile de faire une omelette sans casser les œufs.

Le très digne évêque n'a pas trouvé cela à son goût ; les jours suivants, il n'a pas hésité à parler à la radio Viêt-minh pour vilipender méchamment les aviateurs français. De sa part, ce n'était pas particulièrement élégant.

Ce bombardement aura-t-il indisposé les Viets, comme ce sera souvent avancé ? Peut-être. Mais pourquoi avoir alors accepté la seconde trêve et avoir autorisé sept posés la veille de l'incident ? On ne m'enlèvera jamais de l'idée qu'il s'est produit un fait nouveau entre la soirée du 4 et la matinée du 5.

En tout cas, l'état-major est assez satisfait de voir cesser ces évacuations. Tous les blessés qui rentrent sont des témoins gênants. Ils seront d'ailleurs soigneusement isolés jusqu'à leur retour en France. Au bout de quelques jours, étant un peu déchoqués, ils accusent, certains avec violence. Faulques n'est pas des moins virulents. Des huiles venues à l'hôpital Lannessan pour remettre des décorations sont très mal reçues par ceux-là même qu'elles doivent décorer.

Beaucoup de camarades vont voir les blessés ; tout cela crée un très mauvais climat moral. Tous les jours on apprend des faits nouveaux, loin d'être à la gloire des responsables. La fronde gronde à Hanoi.

Dans les mois qui suivent, je reçois un certain nombre de lettres de parents de prisonniers. En France, à treize mille kilomètres, on n'y voit pas très clair. Des camarades de prisonniers ont écrit, la Croix-Rouge a dispensé quelques espoirs et beaucoup de familles, incomplètement ou mal renseignées, se figurent que je vais régulièrement chez les Viets, que je vois souvent les prisonniers, que je peux librement discuter avec eux, donc qu'il me sera facile de transmettre des nouvelles, voire des messages.

Rien de tout cela, hélas ! n'est vrai. Mais faut-il décourager ces familles, leur dire la vérité, la terrible vérité ? Je répondrai à toutes ces lettres de France ; chaque fois je mentirai, délibérément. Oui, j'aurai vu le capitaine de B. ; oui, j'aurai rencontré les lieutenants B. ou J. ; non, ils n'étaient pas blessés et résistaient avec courage en pensant aux êtres aimés dans l'espoir de les revoir bientôt. Les épouses feront semblant de me croire et me remercieront ; plus tard, toutefois, je recevrai des lettres de parents, plus dures à encaisser, comme celle-ci :

- « Je suis commandant de réserve, j'ai fait 14-18. Ce que vous avez écrit à ma belle-fille, c'est parfait, mais à moi, le père, vous me devez la vérité. Entre soldats, je vous demande de me la dire. »

Monsieur, je vous répondrai mais je ne vous dirai pas la vérité. D'abord parce que je l'ignore et, surtout, parce qu'il faut toujours espérer avec des garçons comme votre fils. N'ai-je pas raison ?

Ces missions de That-Khé ont aussi des retombées burlesques. Dix jours après la fin de la deuxième trêve, le colonel, chef d'état-major Tonkin, me convoque. Je fais antichambre un très long moment, puis ce colonel veut bien me recevoir. Il se tient debout derrière un grand bureau qu'il dépasse à peine tant il est petit ; pas le bureau, le colonel.

D'emblée la conversation, si j'ose dire, car lui seul parle, tourne au vinaigre. Il me reproche d'être allé chez les Viets en tenue et avec, comble des combles, le ruban de la Légion d'honneur, décoration sacro-sainte que j'ai ainsi profanée, etc. Le sang commence à me monter aux oreilles, j'essaye de me dire « T'as affaire à un con, boucle-la » ; mais c'est plus fort que moi quand il me dit :

- « Et puis vous devriez avoir honte, vous, un officier français, d'avoir serré les mains de ces assassins, car vous n'étiez pas chiche de vos poignées de main, tout le monde l'a vu, vous avez même été filmé et re-filmé pour la propagande communiste. »

C'est positivement lamentable. J'explose :

- « Mon colonel, c'est exact, j'ai serré beaucoup de mains à That-Khé, mais chaque fois j'ai eu l'impression de sauver un blessé de plus. Si j'avais pu en serrer mille autres, je l'aurais fait avec plaisir. Je ne regrette rien et j'ajoute même que je suis assez fier de moi. »

L'entretien est clos, je me retire après avoir salué au garde-à-vous.

Si j'insiste un peu sur ces missions de That-Khé, et je m'en excuse, il y a une raison. En vingt ans, de 1939 à 1959, j'aurai effectué plus de sept cents missions de guerre. Beaucoup de ces missions auront semé la destruction et la mort. J'ai volontairement choisi le métier des armes, je suis au service de la Nation et j'exécute les ordres de mes chefs. Il ne peut être question de regrets, encore moins de remords.

Mais, parmi toutes ces missions, les plus belles pour moi auront été les évacuations sanitaires et, tout spécialement, les dix de That-Khé. Là, dans des conditions difficiles, j'ai conscience d'avoir, personnellement, tiré de l'enfer plus de deux cents soldats français. Ces hommes, épuisés, blessés, sans soins, n'auraient jamais supporté quatre années terribles dans les camps de prisonniers viets. Ma plus belle récompense aura été de pouvoir espérer que ces vies d'hommes pèseront dans le bon fléau de la balance quand viendra mon jour J.

Guillaume de FONTANGES

Le lieutenant de Fontanges

Extrait de "Les ailes te portent" (Éd. Maritimes et d’Outre-mer - 1981)

Date de dernière mise à jour : 05/04/2020

Commentaires

-

- 1. Jean-Claude Auger Le 06/12/2020

Bonjour,

J'ai été sous les ordres du capitaine de Fontanges, au PCA de Méchéria, en Algérie, en 1958. Je ne l'ai été que peu de temps, à cause de son accident cardiaque, mais suffisamment pour constater la valeur de ce ce meneur d'hommes si apprécié par nous tous, les appelés du contingent. Je figure aussi sur l'une des photos qui le montre nous donnant ses instructions au cours d'une opération dans la région d'Aîn Sefra. Elle illustre son ouvrage "Les ailes te portent".

Jean-Claude Auger

Ajouter un commentaire