Rejoindre la France Libre (4)

Durant ces dernières années, à plusieurs reprises, mes enfants m'avaient demandé de consigner par écrit, sinon mes "mémoires", du moins, mon évasion de France en octobre 1943. Il s'agissait pour moi, comme pour beaucoup d'autres, de rejoindre la Grande-Bretagne, mais il me faudra en ce qui me concerne, passer au préalable par le Maroc.

Mes diverses occupations ne m'ont pas laissé le loisir de rédiger ce récit, je remettais sans cesse à plus tard, mais il me semble que le temps est venu de le faire et surtout, le déclic en a véritablement été donné par l'Association des Évadés de France par l'Espagne, qui a décidé de réunir en une brochure les récits ou parties de récits des évasions. Initiative heureuse, car à ma connaissance, il n'y a pas en fait, de livre rassemblant les récits de ces jeunes Français, la plupart âgés de vingt ans, voire moins, dont beaucoup ont vécu une véritable épopée, y laissant parfois leur vie.

Modestement, je vais rassembler mes souvenirs et pour cela, je serai aidé par des notes retrouvées dans un "carnet de route" ouvert à Madrid, le 21 décembre 1943 et aussi par des lettres que mes parents ont pu recevoir de Grande-Bretagne dès octobre 1944 et pieusement conservées.

Curieusement, c'est par un très heureux hasard que je me trouve au moment de rédiger mon récit à Luchon, où je fais une cure et précisément tout proche de ces lieux que j'ai parcourus, il y a maintenant 53 ans ! J'ai donc là tout le loisir de me remettre "dans mes traces".

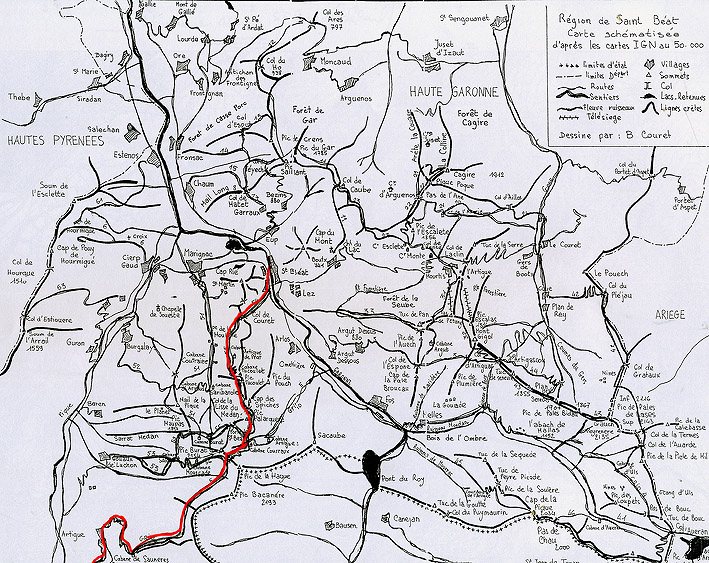

En me rendant à St-Béat, notamment, je retrouve bien le pont que j'ai dû franchir après que nous eûmes longtemps longé le bord de la Garonne. J'ai même la possibilité de rencontrer là, un survivant évadé de France en 1943 lui aussi, M. Jean Despax, engagé à son arrivée au Maroc, dans le régiment du Tchad, incorporé ensuite à la 2ème DB, grièvement blessé à la bataille d'Alençon. Grâce aux indices que je lui ai donnés, il a pu reconstituer l'itinéraire suivi dans la montagne, montagne qu'il parcourait tout jeune et qui n'avait pas de secret pour lui à l'époque où il a pris le chemin de l'Espagne.

En fait, c'est le Général de Gaulle que je rêvais de rejoindre à Londres après l'invasion de la zone libre par les Allemands.

Les événements en ont décidé autrement, on verra pourquoi et comment dans ce qui suit.

La Bastide de Rose, octobre 1996.

Je n'ai eu connaissance de l'appel du 18 juin 1940 qu'un mois et demi plus tard, en écoutant Radio Londres, chez un voisin de mes parents à Neufchâteau. Notre maison avait été pillée après notre départ le 16 juin 1940, peu avant l'arrivée des Allemands et, plus de radio à notre retour.

C'est au sud de Moulins que nous avions échoué, à Saint-Gérand-de-Vaux exactement, après un périple mouvementé sur des routes encombrées et bombardées le plus souvent par l'aviation italienne.

C'est fin juin, après l'armistice, que j'ai vu les "occupants" pour la première fois et je ne l'oublierai jamais : deux jeunes soldats allemands, nu-tête, chemise ouverte sur une vareuse, étalent à l‘avant d'une voiture découverte genre "command-car" et dont le capot avant arborait, au bout d'une cordelette rouge, un casque français troué de part en part. Cette vue insupportable me fit un choc, je n'ai pu refouler mes larmes. Je n'avais pas 17 ans à l'époque et je me suis juré à ce moment-là, de faire tout mon possible pour que le sol de la patrie soit débarrassé de la présence allemande. C'était bien présomptueux de ma part à l'époque.

Trois années vont s'écouler jusqu'à mon départ : Collège de Neufchâteau 1940-1941, Lycée Victor Hugo à Besançon pour préparer le concours d'entrée à Saint-Cyr, 1941-1943.

Là, à Besançon, je prends une part active à la Résistance, à partir de novembre 1942 : entrainement à l'explosif (plastic, crayons allumeurs), cordon Pickford, etc.., fabrication de cocktails Molotov dans un fort désaffecté au-dessus de la vallée du Doubs, à Pugey, au sud de Besançon, distribution du journal clandestin "Défense de la France", recueil de fonds pour l'achat de papier journal, pose de tracts.

Le ciroir, contigu au dortoir des grands (60 élèves) a même abrité durant quelques jours, dans des cartons à chaussures, des obus de mortier de 60 mm entortillés dans du cordon Pickford. Ces obus de mortiers devaient être utilisés pour trois attentats contre les permanences de LVF (Légion des Volontaires Français contre le Bolchevisme) de Francis Bucard et le bureau du STO (Service du Travail Obligatoire). Ces actions prévues après le couvre-feu de 23 h, ont été décommandées le jour même, à 16 h 30 par un message reçu dans la cour de récréation ! Les responsables de la Résistance redoutaient trop de représailles, il y avait déjà eu trop d'otages fusillés.

Je ne peux m'empêcher de dire que j'apprendrai début octobre qu'Henri Fertet, élève de 1ère au lycée Victor Hugo, âgé de 16 ans, avait été fusillé malgré les interventions des autorités civiles et religieuses. C'est donc à lui que revient le malheureux privilège d'être le plus jeune fusillé de France et non à Guy Môquet, fils d'un député communiste fusillé à 17 ans avec 38 autres communistes.

Durant les vacances scolaires de juillet à septembre 1943, à Neufchâteau, tout en effectuant mon service rural dans une ferme des environs (ce qui s'avèrera être une excellente mise en condition physique) je suis à la recherche d'une filière pour rejoindre l'Angleterre. Mais il me faut subir la visite du fameux Service du Travail Obligatoire et je suis déclaré bon pour le service en Allemagne.

Courant septembre, j’effectuerai un périple à bicyclette de près de 450 km qui me mènera à Belfort, Besançon, Baume-les-Dames où je reprends contact avec Robert, un camarade du lycée Victor Hugo en 1941, élève ensuite de l'école de Joinville repliée sur Antibes. Lui aussi, je le sais, est à l'affût d'un "tuyau" pour rejoindre l'Angleterre. Il est entendu que dès que l'un des deux aura trouvé la bonne filière, contact sera pris.

À Langres, sur le retour, où je suis hébergé chez des amis de mes parents, je serai brusquement réveillé en pleine nuit, par l'explosion de la poudrière de Langres, le 10 septembre 1943, jour anniversaire de mes 20 ans ! Impression de fin du monde... Les quatre ou cinq explosions successives n’avaient guère laissé de carreaux intacts, et la violence du souffle avait abattu maintes cloisons de certains bâtiments publics, dont l’hôpital, où les malades avaient dû être évacués vers d’autres hôpitaux distants de 50 km et plus.

Après le concours de Saint-Cyr en 1943, organisé malgré la fermeture de l'école, repliée à Aix-en-Provence après juin 1940, j'avais été nommé maître d'internat au lycée Victor Hugo de Besançon et le proviseur me demandait de rejoindre mon poste pour le 14 octobre.

En quittant Neufchâteau le 13 octobre 1943, je sais que je ne reverrai pas de si tôt le toit familial. Mon père, au courant de mes intentions, en m'accompagnant à la gare, a du mal à cacher son émotion. Quant à maman qui attend le septième enfant, j'ai préféré ne rien lui dire.

En arrivant à 13 h à la gare de Besançon, complètement rasée à la suite du bombardement de juillet, j'ai du mal à reconnaitre les lieux, tant les abords ont été dévastés. Entrant au lycée, le concierge qui me reconnait, me tend un télégramme : Robert annonce son arrivée en gare pour 15 h, en provenance de Baume-les-Dames. Je n'ai que le temps de poser mes bagages et prendre un repas au réfectoire avant de me diriger vers la gare pour accueillir Robert qui m'annonce que c'est demain le grand jour. Rendez-vous est pris le lendemain à 8 h à la gare où le train venant de Baume-les-Dames, direction Dijon, poursuivra jusqu'à Saléchan, dernière gare avant la zone interdite bordant les Pyrénées.

De retour au lycée, je rencontre le surveillant général, Monsieur Ledeuil, enchanté de me voir et à qui j'annonce ma décision. Il n'a pas l'air surpris :

- « C'est naturel de votre part, me dit-il, cela ne m'étonne pas »

J'apprendrai plus tard, qu'il prenait une part active à la Résistance. Il me donne rendez-vous après l'entretien que je dois avoir avec le proviseur qui me confie un dortoir de 60 élèves. Discours de circonstance : il compte sur mon sérieux, mon caractère et ajoute avec gravité, que ce poste sera une école de commandement. S'il savait…

Sortant de son bureau, je tombe sur le censeur, Monsieur Fauroux qui m'exhorte à bien remplir ma tâche. Je sais que son fils, Saint-Cyrien de la promotion 1939, aviateur, participe aux combats aux côtés des Forces alliées, et j'apprendrai plus tard, qu'au moment où son père m'adressait la parole, le fils, pilote de B-26 Marauder, avait déjà été abattu au cours d'une mission de bombardement sur le front italien. Son père n'apprendra son décès que beaucoup plus tard.

Monsieur Ledeuil qui me rejoint, me prenant à part, me donne une lettre signifiant que je suis affecté au collège de Mouchard, situé de l'autre côté de la ligne qui délimite la zone d'occupation rouge où se trouve Besançon. Cela doit me permettre d'obtenir un laisser-passer auprès de la Kommandantur en cas de contrôle du train entre Besançon et Dole. Il m'accompagne jusqu'à la Kommandantur mais m'attend sur le trottoir de l'autre côté de la rue où se trouve le bâtiment sur lequel flotte un immense drapeau à croix gammée. À l'entrée, je me dirige vers un bureau où se trouve un feldwebel assez âgé (à cette époque, les jeunes étaient sur le front russe ou le long du mur de l'Atlantique). Je lui présente la lettre en demandant le laisser-passer. Après un examen rapide de la lettre, en me pointant du doigt la porte par où j'étais entré, hors de lui, il me lance :

- « Raus, Los, Schnell ! »

Sans demander mon reste, je quitte le bâtiment bien heureux de me retrouver à l'air libre. Je revois le surveillant général tout étonné de me retrouver si vite dehors, mais rassuré aussi...

- « Espérons qu'il n'y aura pas de contrôle demain » me dit-il et il me donne rendez-vous à 21 h dans son bureau.

Après le dîner, pris au réfectoire avec des collègues, je monte dans ma chambre, pas luxueuse mais confortable, que je partage avec Marcel, élève de khâgne l'an passé, et nommé maître d'internat lui aussi. Brève correspondance avec mes parents que je rassure du mieux que je peux. La tristesse m'envahit, je n'arrive pas à refouler mes larmes. J'écris aussi à ma sœur Simone que je n'ai pu voir avant mon départ. Mais ma décision est prise, il n'est pas question de renoncer.

Mes bagages sont confiés à Marcel, que je mets dans la confidence. Ils seront récupérés par mon père quelques jours plus tard. J'apprendrai de Marcel passant ses vacances à Saint-Tropez et revu seulement 52 ans plus tard (!) qu'il avait eu des remontrances de la part de Monsieur Ledeuil pour ne pas l'avoir mis au courant de mon départ inopiné. Je n'avais pas mentionné à Marcel l'entretien que j'avais eu avec le surveillant général. Ce dernier se devait de jouer la comédie pour ne pas éveiller les soupçons.

Avec un peu de retard, je me rends au rendez-vous de Monsieur Ledeuil. Sur ses conseils, je rédige deux lettres, l'une au proviseur, l'autre au recteur d'académie afin de leur présenter mes excuses de ne pouvoir assumer mes fonctions et de les remercier pour la place qu'ils m'avaient procurée. Le surveillant général, dont la femme est canadienne anglophone, me donne l'adresse de sa belle-mère, Mrs Kinman, 46 Rawlinson Avenue à Toronto. Cela pourra toujours me servir, me dit-il, au moment où je prends congé de lui pour regagner ma chambre où je vais confectionner ma valise avant de dormir. Pull-overs, souliers montants pour la montagne, vivres, dont 2 kg de sucre, denrée rare, et sac à dos trouveront difficilement place dans une petite valise. Il n'est pas question de revêtir durant le voyage en train, la tenue de montagnard qui s'est avouée fatale pour de nombreux candidats à l'évasion, qui repérés, se sont fait arrêter et ont été conduits via Compiègne, dans les camps de concentration.

Jeudi 14 octobre à 8 h, je me trouve sur le quai de la gare de Besançon attendant le train venant de Belfort et se dirigeant sur Dijon. Apercevant Robert à la portière je rejoins son compartiment bondé, alors que les wagons réservés aux Allemands, toujours beaucoup plus nombreux que ceux des Français sont pratiquement vides : beaucoup de soldats allemands sur les quais. Le temps est splendide, une belle journée d'automne. Avec Robert, pas d'échange de paroles, nous faisons semblant de ne pas nous connaître. Peu avant Dole, inquiétude, nous entendons les portières s'ouvrir dans les compartiments voisins, c'est le contrôle redouté. Surprise, ce sont des Italiens, des Bersagliari dans une tenue vert olive avec leur plume au chapeau. Ils ne sont pas du côté du maréchal Badoglio qui pour l'Italie, a signé un armistice avec les Alliés en juillet 1943... sinon ils ne seraient pas ici. Pas de remarques sur les papiers que nous devons fournir. Arrivé sans encombre à Dijon, je cherche dans la salle d'attente si deux camarades de Neufchâteau, volontaires pour l'évasion au moment où je cherchais une filière, Jean B. et Jean D. et à qui j'avais envoyé un télégramme, sont arrivés. Personne, peut-être me rejoindront-ils plus loin à Saléchan. Mais aucun de ces camarades ne viendra me rejoindre.

C'est à Saléchan que Jean, une connaissance rencontrée deux mois plus tôt par Robert à Besançon, doit nous rejoindre à proximité de la gare pour nous mener en Espagne. Signe de ralliement, un air bien connu à l'époque, un succès "la Romance de Paris".

Entre Dijon et Lyon, il y a un instant critique à passer, le franchissement de l'ancienne ligne de démarcation en gare de Chalon-sur-Saône. Beaucoup de remue-ménage sur le quai, nombreux miliciens vêtus de noir et coiffés du béret, tous armés, volontaires de la LVF avec le "pot de chambre" allemand sur la tête et un écusson bleu blanc rouge sur le côté du bras droit à la hauteur de l'épaule et quelques feldgendarmes allemands avec la plaque et la chaîne caractéristique autour du cou. Ces derniers vont-ils monter dans le train pour le contrôle ? Nous esquissons déjà un mouvement pour préparer une sortie discrète à contrevoie. Mais, par chance, le train ne sera pas contrôlé. Ouf ! Quel soulagement ! Nous poursuivons sans problèmes jusqu'à Lyon et Tarascon, où nous devons prendre la correspondance pour Toulouse.

À Tarascon, où nous arrivons alors que la nuit est bien avancée, la gare nous semble bizarre, les voies se croisent à angle droit... Une brise chaude nous caresse le visage, nous sommes dans le Midi et c'est sur le quai bondé de voyageurs que j'entends pour la première fois, "l'assent" du Midi. À coup de trompe, le train pour Toulouse est annoncé. Il est surchargé ; comment allons-nous trouver une place ? Dans les couloirs, il faut jouer des coudes, on escalade les valises sans doute bourrées de ravitaillement, car les odeurs de légumes surchauffés mêlées aux senteurs d'ail nous montent à la tête. Nous ferons le voyage debout jusqu'à Toulouse où nous arrivons à 3 h 30 du matin.

Vendredi 15 octobre 1943

Fatigués, nous déambulons dans Toulouse. Petit déjeuner dans un bar et à proximité de la gare nous entrons dans un hôtel dont la façade inspire confiance. Mais sitôt dans notre chambre, il faut déchanter, c'est minable.

Après-midi cinéma, nous ne voulons pas nous faire remarquer en errant dans les rues. Au programme, un film qui fait aujourd'hui partie des classiques du cinéma : "Assassinat du père Noël" avec Harry Baur qui, parce que juif, sera interné à Drancy pour y mourir avant son départ pour les camps d'extermination en Allemagne. Cafardeux au sortir du cinéma.

Par hasard, nous tombons sur Monsieur C. qui devait nous rejoindre à Saléchan. Monsieur C., la cinquantaine alerte, grand, sec, collaborateur de Lyautey au moment de la pacification du Maroc, ancien consul de France à Tanger et professeur de langues arabes à l'École des Hautes Études de Rabat - nous apprendrons par la suite qu'il maîtrise douze langues - sera du voyage. Depuis le débarquement allié en AFN de novembre 1942, il est bloqué dans la région de Baume-les-Dames où il était en vacances dans sa famille. Il nous invite à dîner le soir même à la Frégate sur la Place Wilson, où il y a une sorte de fête foraine très animée. Il veut fêter son départ, dit-il. Repas marché noir, peu de choses dans l'assiette mais service impeccable. Le spectacle de la salle, remplie d'officiers allemands en "bonne" compagnie féminine, ne nous met pas à l'aise. Quittant le restaurant vers 22 h, nous marchons un moment dans Toulouse complètement illuminée. Nous éprouvons un sentiment étrange, nous qui sommes habitués au couvre-feu depuis juillet 1940 ! Il est vrai que cette ambiance détendue à Toulouse cessera peu de temps après notre départ suite à l'exécution par la Résistance du Procureur siégeant au tribunal chargé de poursuivre les résistants. Nuit peu confortable dans un lit trop étroit que je partage avec Robert.

Samedi 16 octobre 1943

Aujourd'hui, je fais de nouvelles connaissances. Jean, dit Ali, qui vient d'avoir des démêlés avec la police et que nous ne devions rencontrer qu'à Saléchan, Shilley Baul, jeune femme grassouillette vêtue d'un manteau de peau de lapin. Je ne connaîtrai jamais sa véritable identité. Épouse d'un officier français, arrêté pour fait de résistance mais évadé, elle aurait été arrêtée à son tour. Hospitalisée à l'infirmerie de la prison de Toulouse, elle s'en serait évadée grâce à Ali. On verra par la suite quels ennuis devait nous occasionner sa compagnie. Avec elle, le jeune Claude, 17 ans, qui lui aussi, nous causera quelques difficultés dans la montagne.

Départ de Toulouse à 14 h pour Saléchan avec correspondance à Montréjeau. Il fait un temps magnifique. Le groupe de six se répartit dans plusieurs wagons, je reste avec Robert. Beaucoup de monde dans le train. Je découvre de nouveaux paysages, peu avant Montréjeau on distingue nettement les pics en dents de scie de la chaîne des Pyrénées que nous devons franchir le soir même. Nous n'échangeons aucune parole avec les voyageurs du compartiment dont certains, par leurs regards appuyés, montrent bien qu'ils savent où nous allons et qui nous sommes.

Attente un peu fiévreuse à Montréjeau, puis tous les six, nous prenons à la nuit tombante la correspondance pour Saléchan. Nous resterons à six dans un compartiment plongé à dessein dans l'obscurité et nous arriverons sans connaître d'ennuis au terminus, la gare de Saléchan. Là, sous un lampadaire, nous distinguons deux Feldgendarmes, postés pour le contrôle. Nous restons dans le compartiment un peu anxieux. Le dernier voyageur contrôlé, les Allemands remontent dans leur side-car, le lampadaire s'éteint. Nous descendons du train à contrevoie et on se planque derrière un rideau d'arbres. Ali seul, va voir le chef de gare et vient nous rechercher.

Vers 20 h 30, on se trouve dans la salle à manger, située au premier étage et la maîtresse de maison nous sert un bon potage chaud. Nous évitons de faire du bruit pour ne pas réveiller les enfants qui dorment dans la chambre à côté.

Délaissant les chaussures de ville, on chausse les souliers de montagne. En ce qui me concerne, il s'agit de simples chaussures montantes ressemelées par mon père qui n'a pas lésiné sur les clous spéciaux pour la montagne paraît-il. On verra par la suite que les chaussures ne pourront supporter "l'épreuve de vérité"

Sac au dos, vers 22 h, avec Ali en tête, c'est le moment de partir, le chemin nous semble long. II y aura trois montagnes à franchir... Monsieur C. décide de rester et d'attendre un convoi annoncé deux ou trois jours plus tard avec passeur. Combien il avait raison, la suite devait nous le prouver. Nous quittons nos hôtes non sans les remercier chaleureusement.

J'apprendrai en septembre 1944, au camp de Patriotic School, près de Londres, lors de mon interrogatoire de 4 h 30 que le malheureux chef de gare, sur dénonciation, avait été fusillé fin 1943.

Avec maintes précautions, et la consigne de ne pas parler en chemin, nous prenons la direction de l'ouest pour éviter l'axe Montréjeau-Luchon, très mal fréquenté. On traverse Siradan Mauléon. Notre passage, qui se fait le plus discrètement possible, déclenche cependant les aboiements des chiens qui se font écho.

Soudain, deux phares devant nous, les Boches ! On se planque en vitesse. Fausse alerte, ce ne sont que des Français qui retournent paisiblement au logis, sans doute des "privilégiés" pour pouvoir disposer d'une voiture et surtout, avoir l'essence pour la faire rouler.

On aborde la montagne en suivant une direction Sud vers Bourg d'Œil. La pluie commence à tomber et après trois heures de marche, on trouve une cabane délabrée où nous pouvons nous sécher grâce à un feu dans l'âtre et nous réchauffer avec une décoction d'orge grillé trouvé sur place... Nous trouvons même de magnifiques pommes dans un tiroir où nous laissons un billet de 100 francs avant de partir. Nous reprenons la route, la montagne devient difficile.

Dimanche 17 octobre 1943

Shilley Baul n'en peut plus. Il faut s'arrêter pour la laisser souffler. On repart, la rampe s'accentue. Nouvel arrêt alors que nous n'avons pas gravi plus de 100 m. Il faut retourner sur nos pas pour trouver une voie plus facile. La pluie recommence à tomber lorsque nous redescendons, en silence, la montagne. Vers 7 h du matin, au pied de la montagne sous une pluie battante, on trouve une grange à foin où nous pouvons accéder grâce à une échelle dressée contre l'ouverture fermée par un battant en bois. Recrus de fatigue, serrés les uns contre les autres, les vêtements mouillés, nous nous endormons dans le foin alors que la pluie redouble au dehors. Nous sommes réveillés par un paysan intrigué sans doute par le battant de la fenêtre entr'ouvert. Juché sur les barreaux de l'échelle, surpris de voir le petit groupe blotti dans le foin avec une femme, "c'est le b..... ici", s'exclame-t-il. Il est le propriétaire. Explications, il comprend assez vite. Sa femme viendra l'après-midi nous apporter du café chaud.

Brève concertation entre Robert et Ali, il est décidé de revenir à Saléchan pour profiter du convoi prévu avec passeurs. Il reste une quinzaine de km à parcourir. Nous partons à la nuit tombante. Maintes précautions, surtout ne pas parler, nombreux détours pour éviter les zones habitées. Soudain, avant Seridan, à nouveau des phares ! Les Boches ? On se cache... Je me dirige à droite, les autres sur la gauche escaladent un remblai. Je tombe dans un torrent en contrebas de la route, non sans me piquer au passage dans les orties ! Je suis complètement mouillé et le genou droit me fait mal. L'eau a amorti le choc. Après le passage de la voiture, les copains se demandent où je suis passé et m'appellent. Torche électrique braquée sur moi en contrebas, on me croit blessé, mais ce ne sont que des égratignures ! Ma situation déclenche leur fou-rire. On m'aide à sortir de ce mauvais pas. On a eu chaud... c'étaient les Allemands. Je ferai encore une dizaine de kilomètres, trempé jusqu'aux os pour arriver à Saléchan. Surprise de nous voir de retour...

On est immédiatement dirigés sur un café hôtel à Loures-Barousse, point de rendez-vous où nous pourrons nous reposer en attendant les passeurs qui, en principe, doivent nous prendre avec d'autres d'ici 48 h. Route de Luchon, Montréjeau évitée, en longeant parfois la Garonne, parfois la voie ferrée. Progression pénible et toujours en silence. Après une dizaine de kilomètres, nous sommes accueillis par les propriétaires du café, un couple sympathique, lui grand, sec tout en muscles, et son épouse plutôt corpulente. Un bon feu crépite dans l'âtre. La patronne réalise tout de suite la situation. Débarrassé de mon sac à dos où le sucre a complètement fondu, entièrement déshabillé, mes effets sont mis à sécher. On me donne les sous-vêtements et chemises du "patron", un peu grands mais qu'importe ! Le pantalon m'arrive sous les aisselles... Un bain de pieds chaud soulage mes pieds meurtris et on m'installe devant le feu pour me réchauffer. Bon repas apprécié. Robert et moi sommes conduits par la "patronne" dans une chambre spacieuse avec un grand lit à baldaquins... Elle précise que les draps sont ceux de son trousseau, ils n'ont jamais servi. Avant de nous quitter, l'hôtesse nous fait des recommandations :

- « En cas de danger, je viendrai vous prévenir, il suffira de sauter par la fenêtre qui donne sur le jardin et de là, vous filerez dans la montagne. »

Il fait un beau clair de lune et les Pyrénées se distinguent toutes proches. Nous sommes tout à fait rassurés, l'impression est excellente. Dans ce vaste lit, Robert et moi sommes pris d'un fou-rire. On évoque des scènes du film "Les Visiteurs du soir" très célèbre à l'époque, considéré comme un chef d'œuvre aujourd'hui. On y voit notamment tourner autour d'un lit à baldaquins, des nains se dandinant en chantant une rengaine "Dominique et Gilles"... Malgré les draps écrus, un peu rêches, nous plongeons dans un sommeil profond. Rien d'étonnant après une soixantaine de kilomètres parcourus à pied dont une vingtaine en montagne et beaucoup d'émotions en 24 h...

Lundi 18 octobre 1943

Jean, dit Ali, nous quitte pour rejoindre Besançon. Je le retrouverai par hasard, à Alger, en juin 1944, alors qu'il est, dit-il, en stage commando à Staoueli pour le compte du BCRA (Bureau Central de Renseignements et d'Action).

Nous resterons planqués, sans parler, dans la salle à manger. On a retrouvé Monsieur C. Il faut se méfier des voisins et surtout des patrouilles allemandes en side-car ou en voiture qui sillonnent la route Luchon - Montréjeau en bordure de laquelle se trouve le café. Certains Allemands s'arrêtent au café pour prendre l'apéritif, des habitués connus du patron... Le café n'est séparé de la salle à manger que par un rideau de perles tenant lieu de porte. Nous pouvons distinctement voir deux Feldgendarmes, debout, appuyés au zinc du comptoir en train de siroter leur apéritif tout en discutant à haute voix. Ils ont l'air de se sentir très bien ici... S'ils avaient la curiosité de franchir le rideau, nous serions "cuits".

Excellent repas de midi. Après-midi passée à bouquiner. À 16 h, on nous apporte des marrons cuits à l'anis, épluchage en silence, ce sera notre dîner. On doit partir plus tôt que prévu, ce sera pour ce soir, les passeurs vont venir. On est un peu surpris car on pensait profiter encore une nuit d'un lit convenable pour complètement récupérer.

Conversation à voix basse avec les hôteliers très sympathiques. Les sacs sont prêts, un passeur est là. Pour notre séjour, le prix demandé sera fort modeste, juste de quoi couvrir les frais... (je n'oublierai jamais l'accueil de ces braves gens mus par un patriotisme à toute épreuve et éloignés de tout esprit de lucre. De passage en 1963, j'apprendrai que le mari, dénoncé début 1944, sera déporté !).

La patrouille allemande étant passée, les hôteliers connaissent les horaires, nous nous dirigeons sur Saléchan, en silence et en évitant toujours la route dangereuse. Halte à Saléchan jusqu'à 23 h. Discussion du prix du passage, 3.000 F par personne ! Grande déception pour Robert et moi, quel patriotisme celui du porte-monnaie ! Le prix doit être acquitté plus loin quand d’autres candidats à l’évasion viendront se joindre à nous. Nous ne paierons pas le prix demandé et pour cause, nos moyens ne le permettent pas. Sans doute étions-nous mal tombés mais dans notre situation, après notre échec de la veille, que pouvions-nous faire d’autre que de nous en remettre à la Providence.

Nous sommes huit à reprendre la route en suivant, en silence, la voie ferrée à pas de loup. Au bout d'une heure, nous nous arrêtons derrière un rideau de maïs, halte de près de 2 h ! Nous avons rendez-vous avec d'autres candidats à l'évasion. Ces derniers, près d'une douzaine, dont quelques aviateurs américains abattus au-dessus de la France, arrivent avec deux passeurs. Étendus dans l'herbe mouillée par la rosée, nous ne pourrons continuer qu'après avoir acquitté le prix du passage, pour lequel un rabais est consenti ; ce sera 1.000 par personne pour le groupe que nous formons, M. C. Shilley Baul, Claude, Robert et moi. Nous ignorons ce que les autres ont donné. Nous sommes une vingtaine, accompagnés de trois passeurs qui reprennent le chemin de l'Espagne, en longeant la Garonne mugissante. Passage délicat sous un pont emprunté par la voie ferrée, gardée par deux Allemands, dont l'un, l'arme sur l'épaule fait le va et vient sur le pont et l'autre que l'on distingue par la lucarne de la cabane, assis à une table éclairée par une lampe tempête.

Vue des maisons bordant la rive droite de la Garonne, suivie en grande partie depuis Saléchan (Coll. R. Degen)

Heureusement, tout se passe bien, on s'approche du village de Saint-Béat, les chiens aboient au loin. Il faut emprunter un pont qui enjambe la Garonne. On le passe à découvert sous un beau clair de lune... Précédés de deux passeurs, revolver au point, nous traversons le village en empruntant une ruelle parallèle à la rue principale où se trouve la Kommandantur installée dans le meilleur hôtel (je le reverrai avec M. Despax début octobre 1996). On se planque derrière un pâté de maisons. Un passeur se détache en éclaireur car il faut longer la route qui mène à un chemin abrité, donnant accès à une magnifique demeure de maître avec balcons à balustres à Ladivert.

Vue sud/sud-est du pont de St-Béat. (Coll. R. Degen)

Hôtel de St-Béat, qui abritait la Kommandantur en 1943 (Coll. R. Degen)

Au signal, en silence et avec précaution, nous empruntons le chemin, entrons dans la propriété par la grille que l'on ouvre non sans grincements qui déchirent le calme de la nuit. Nous sommes vite derrière la maison sur une pelouse argentée au clair de lune et nous nous engageons sur un sentier très raide dans la forêt.

Vue sud/sud-ouest de la maison derrière laquelle Vue face ouest de la maison

nous avons abordé la montagne (Coll. R. Degen) avec les balustres de la terrasse (Coll. R. Degen)

La montée est commencée... Dans une clairière, nous nous arrêtons pour reprendre notre souffle. Puis nous continuons le sentier qui monte plus doucement, mais le chemin est long. Certains sont essoufflés, notamment les Américains et cela m'étonne. Nous évitons les sentiers qui pourraient être empruntés par les patrouilles allemandes. À un moment donné, nous sommes obligés de passer au sommet d'une véritable muraille qui descend à pic sur la vallée, avec un surplomb de 200 à 300 m. Heureusement, il n'y a qu'une centaine de mètres à parcourir ainsi, mais certains sont obligés de le faire à plat-ventre, saisis de vertige entre le cap des Fiches et la porte de Saint-Béat. Au petit jour, nous sommes non loin du Pic du Burat (2.154 m).

Nous découvrons un paysage magnifique au lever du soleil, avec toutes les teintes de l'arc-en-ciel se détachant depuis la vallée, sur les pics des Pyrénées que je découvre pour la première fois et dont les sommets enneigés étincellent au soleil. Toute la chaîne neigeuse de la Maladeta nous semble très proche.

Transpercés par le vent qui souffle violemment, nous progressons difficilement : il faut attendre les retardataires. Nous longeons les crêtes, à 2.000 m d'altitude : Plan de Montmajou, Tuc des Trois Courets, et là, les passeurs ordonnent la halte : c'est la frontière espagnole, nous sommes le :

Mardi 19 octobre 1943

À 9 h du matin, il nous est demandé de rester cachés derrière les rochers. En bas, dans la vallée, on peut deviner la présence d'une patrouille allemande. Mais nous avons de l'avance ! Il n'y a aucune chance pour qu'elle nous atteigne de sitôt. On pense au casse-croûte, le trajet a aiguisé nos appétits, mais hélas, toutes nos provisions sont maintenant épuisées. Les passeurs nous signalent qu'à présent, leur mission est terminée. Il va falloir nous débrouiller sans eux. Ils nous indiquent la vallée où se trouvent les deux bourgades de Lès et de Bosost. À ceux qui désirent donner des nouvelles à leurs parents, ils remettent des cartes postales à l'effigie du maréchal Pétain (celle écrite au sommet, une roche me servant de pupitre est bien parvenue à Neufchâteau chez mes parents qui me l'ont montrée au retour et que je détiens encore, elle a été postée à Martory, bourgade à l'est de Saint-Gaudens).

Les passeurs partis, si nous pouvons voir du sommet la vallée espagnole, nous ne distinguons aucun chemin praticable pour y parvenir. Notre groupe se disperse alors, tentant de trouver un chemin, une moitié file en direction de Lès, l'autre, dont je suis, continue vers le sud, le long des crêtes. Les montées à flanc de montagne s'enchaînent avec les descentes. La progression est pénible. La femme qui est avec nous n'en peut plus. Nous devons l'aider et nous prenons du retard ; à 1.500 m environ, au-dessus d'une vallée suspendue d'où l'on aperçoit Bosost et Lès, tout notre groupe, y compris M. C. nous quitte, nous laissant à notre triste sort. Il ne nous paraît pas possible de laisser cette femme qui ne peut presque plus marcher.

Telle une volée de moineaux, ils sont tous partis. Il ne reste que le jeune Claude, 17 ans, qui était avec elle. Et la voilà qui pique une crise de nerfs, nous injurie et refuse de continuer, il est vrai que ses jambes sont affreusement enflées. Il nous faut la traîner littéralement dans la descente car nous ne pouvons rester là. La descente devient alors exténuante et le temps nous paraît terriblement long.

Nous avons soudain devant nous un long poteau en bois, heureux hasard, qui va nous faciliter la tâche. Shilley Baul l'enfourchera à une extrémité, tandis que Robert maintiendra l'autre extrémité sur son épaule et que moi, je m'efforcerai de frayer le chemin à Robert qui sera suivi de Claude maintenant la femme sur le poteau. Quel spectacle !...

Avec bien du mal, nous parvenons tout de même à découvrir au loin la route de Lès-Bosost que l'on devine en contrebas derrière un rideau d'arbres. Nous faisons halte au bord d'un ruisseau. Nous pouvons enfin nous désaltérer !

II nous faut à présent échafauder un plan, Robert et moi, pour affronter l'Espagne ; nous serons canadiens français, lui, Courcou, moi, Lenormand, né à Toronto. Mais notre objectif de rejoindre le consulat britannique à Barcelone en marchant la nuit et en se planquant le jour ne pourra jamais être atteint avec le boulet Shilley Baul que nous traînons ! Comment allons-nous faire ?

Un tuyau donné par Ali était de rejoindre l'hôtel Mas, à l'entrée de Bosost, sans se faire arrêter, c'est un relais de l'Intelligence Service. Nous décidons d'y aller. Nous détruisons tous nos papiers. Je ne conserve que deux certificats, celui du Bac Mathelem et du Concours de classement des élèves de Saint-Cyr 1943, que je mets soigneusement entre ma chaussette et la plante des pieds.

Franchissant haies et ruisseaux, nous atteignons enfin la route de Bosost. Il faudra faire encore 3 km alors que les pieds me font terriblement mal et que je suis fourbu. Un paysan vient à passer avec une carriole, nous lui demandons de prendre notre éclopée : il accepte et prend Claude aussi ; rendez-vous à l'hôtel Mas.

Le temps est magnifique : il est 17 h environ, les derniers rayons de soleil éclairent les sommets que nous venons de descendre. Un garde civil espagnol avec son bicorne caractéristique en carton-pâte noir, nous dépasse sans nous arrêter, mais en se retournant, nous dévisage curieusement...

Peu avant Bosost, nous sommes interpellés par un couple d'une cinquantaine d’années avec cette phrase :

- « Malheureux, où allez-vous ? »

L'homme très bien mis de sa personne se plante devant nous, éberlués, ivres de fatigue, et pointant du doigt les montagnes auréolées par les derniers rayons du soleil, ajoute :

- « Vous quittez la France, la France du Maréchal, votre sauveur »

Entendant ces mots, Robert ne peut réprimer un haussement d'épaule, mais le voyant, notre interlocuteur lève alors la main sur lui comme pour le frapper et ajoute encore :

- « Ne voyez-vous pas le communisme poindre à la frontière ?... La France des Proust, la France des Lemaître ne peut, ne doit pas mourir !"

Nous avons vraiment l'impression d'être sur une autre planète. J'ai su par la suite, que ce "prédicateur" était le directeur de l'usine hydroélectrique toute proche.

Bosost n'est plus très loin : on sait que l'hôtel Mas est à l'entrée de la bourgade, pourquoi attendre la nuit ? Personne n'est en vue la tentation est grande de continuer ainsi et de nous y rendre le plus vite possible.

Hélas, avant le pont qui enjambe la Garonne, bondissant hors d'un fossé, deux gardes civils avec mitraillettes, nous arrêtent et nous conduisent comme des voleurs à la prison. La fatigue nous avait sans doute enlevé tout réflexe, nous n'étions pas dans notre état normal, sinon nous nous serions méfiés du garde civil à vélo qui nous avait dépassés une heure auparavant. Notre passage était attendu...

Fouillés et interrogés, nos noms d'emprunt sont consignés sur une liste déjà commencée, on parle de prison. Finalement, faute de place, on est dirigé sur l'hôtel Mas !!... Notre "tuyau" était crevé...

Accueil quelconque. Mauvaise nuit. Depuis la veille 21 h, nous avons parcouru une quarantaine de km, dont plus de 25 en montagne.

Cet hôtel n'est qu'une "boîte de voleurs", 340 francs pour un maigre dîner et la chambre. Affaire cocasse, bien qu'arrêtés, étions-nous donc considérés comme touristes ? Les gardes civils n'auraient-ils pas trouvé là, une source de revenus supplémentaires en recevant un bakchich de l'hôtelier pour chaque "touriste" ?

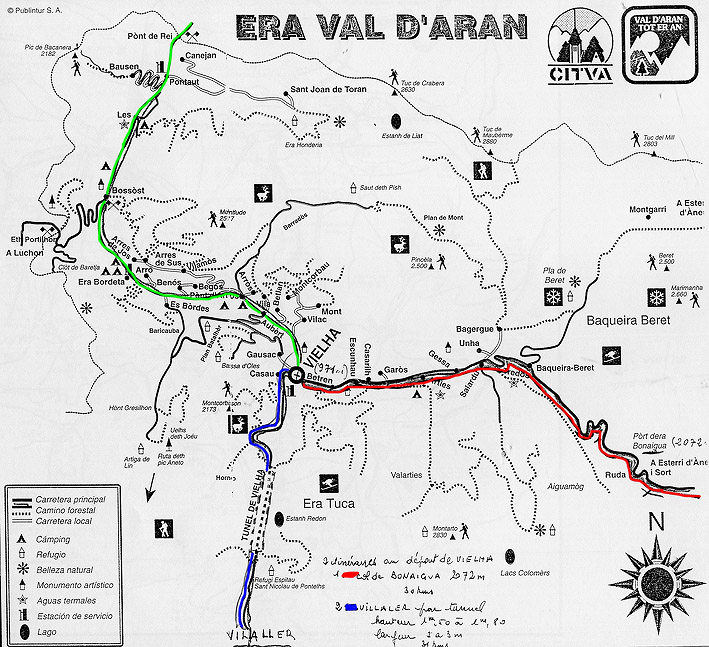

Mercredi 20 octobre 1943

Nous devons néanmoins rejoindre la prison de Bosost pour l'appel avant le départ pour Vielha. Avec Robert nous nous entraînons à décliner nos nouvelles identités. Intermède comique... À l'appel de son nom, Robert ne bouge pas ; je le pousse du coude, il réagit, se lève d'un bond et d'une voix de stentor donne sa véritable identité, rectifie ensuite en s'excusant..., mais tout cela passe inaperçu. Trajet sous escorte, fait à pied pour moitié, camion ensuite.

Arrivés à la prison, fouille et interrogatoire sont plus poussés qu'à Bosost. Les chaussures, veste et chemise doivent être retirées, heureusement nous gardons nos chaussettes car c'est là que sont cachées nos véritables identités, nos papiers, sous la plante des pieds !

La prison s'avère trop petite pour loger tout le monde, nous sommes dirigés sur l'hôtel Serrano où nous retrouvons tous ceux qui nous avaient lâchés sur les sommets la veille. Monsieur C. est du nombre. Par contre, point d'Américains ; ils ont sans doute été récupérés par les services de leur ambassade.

Du mercredi 20 octobre au mardi 26 octobre 1943

Nous apprendrons que le premier jour, des Feldgendarmes allemands en side-car sont venus consulter la liste des évadés à la prison de Vielha mais sont repartis sans être intervenus. Je vois un Français dans un état pitoyable : le malheureux a l'oreille arrachée, une plaie au crâne, des entorses aux deux chevilles : c'est l'unique rescapé d'un convoi de 20 Français tombés dans une embuscade. Il n'a dû son salut qu'en sautant dans un précipice, laissé pour mort sur le terrain, il a tout de même pu rejoindre l'Espagne : un véritable calvaire.

Nous restons à Vielha dans l'attente d'un car de la Politisa Armada qui doit nous conduire à Lérida. Le temps nous paraît long, la faim nous tenaille car la pitance à l'hôtel est plutôt maigre. Nous échangeons montres, chevalières, voire pull-overs contre des pesetas afin d'acheter fort cher, des figues et du pain. On se fait "rouler" dans les grandes largeurs ! La météo se gâte, la neige est tombée en abondance sur les sommets et le col que devait emprunter le car, est fermé.

Brutalement, le 26 octobre, je suis "sorti" du lit à coups de crosse par un garde civil efflanqué, aux mollets de coq, ridicule dans ses guêtres trop larges. La rage me saisit mais je me retiens pour ne pas lui asséner un coup de poing sur la figure. Je m'habille à la hâte et récupère un maigre casse-croûte pour la route.

Nous partons à pied, en convoi (nous sommes une quarantaine environ), escortés par des gardes civils dont mon ami "réveille-matin" pour une marche de 23 km avec escalade du col de la Bonaigua à 2.072 m d'altitude ! Il fait froid, mon soulier gauche est hors d'usage, les clous du talon me rentrent dans les chairs. Mais il faut marcher, marcher et maintenant dans la neige : la longue file des évadés escalade péniblement le flanc de la montagne. Les gardes civils ont l'air de peiner encore plus que nous, cela nous fait plaisir ! La pente devient plus raide lorsqu'il est possible de couper au court les longs lacets de la route.

Halte dans un chalet abandonné, on se restaure avec les maigres provisions emportées, mais le froid me saisit, mes pieds sont glacés et le gauche est tout ensanglanté. Je regrette bien mon pull-over chaud échangé contre des pesetas...

Nous nous remettons en route en direction du sommet où la neige devient plus abondante : nous en avons parfois jusqu'au ventre. Au sommet, on croise des paysans poussant un troupeau de cochons, en direction de Vielha. Les pauvres bêtes progressent par bonds en disparaissant complètement après chacun d'eux : image comique qui s'est figée dans ma mémoire.

Col où se trouvaient des congères de 1 mètre (Coll. R. Degen)

Col de Bonaigua, avant la descente très rapide sur Sort (Coll. R. Degen)

À présent, on aborde la descente, le temps couvert jusqu'ici, se dégage, et le soleil apparaît timidement entre les nuages. En contrebas, on distingue le car qui nous attend !... Il y a encore 5 km à faire.

Nous parvenons enfin à nous entasser dans ce car au confort sommaire : 40 passagers pour 25 places ! Amorçant la descente vers Sortes, il file à une vitesse excessive sur cette route étroite et sinueuse, avec des ravins profonds de chaque côté. À chaque virage pris à cette allure, c'est un enchevêtrement inextricable de pieds et de bras car nous sommes projetés les uns sur les autres. Monsieur C. qui connaît bien l'Espagne et le Rif auparavant, nous rassure en vantant la dextérité des chauffeurs espagnols : il n'en demeure pas moins que nous nous attendons au pire...

Arrivée à Sortes, vers 17 h, après quelques frayeurs, mais saufs : tout le monde est regroupé sous bonne escorte devant la mairie. À nouveau, contrôle d'identité. La police est débordée pour loger tout le monde. La chance nous sourit à Robert et à moi, car au lieu d'échoir dans une grange, nous avons droit à une chambre d'hôtel.

Mercredi 27 octobre 1943

Rassemblement général à 7 h. Il fait beau, le paysage est splendide. Nous ne partirons qu'à 8 h après bien des difficultés. Un seul car de 30 places : on s'y entasse. La route est sinueuse, mal entretenue ; encore plus de frayeur que la veille. Un attelage de mulets est évité de justesse à la sortie d'un virage ; on évite de la même justesse le saut dans un ravin, la roue arrière droite est dans le vide...

L'arrivée au commissariat de police se fait enfin vers midi. On nous laissera cantonnés dans le jardin jusqu'à 16 h sans avoir mangé et après l'interrogatoire, nous sommes tous entassés dans une cellule avec une seule ouverture grillagée au-dessus d'une porte massive. Il fait chaud et on a peine à respirer. Vers 19 h, la porte s'ouvre et on procède à l'appel : au fur et à mesure que les noms sont donnés, la cellule se vide jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Robert et moi, qui n'avons pas été appelés. Angoisse, quel traitement nous réserve-ton ?

Finalement, nous sommes introduits dans le bureau du commissaire de police qui décroche son téléphone pour appeler l’ "hôtel Moderno". Sans parler l'espagnol, nous comprenons aussitôt qu'il ne s'agit pas pour nous de la prison. Soulagement !

Nous réaliserons par la suite que ce traitement de faveur n'est pas dû à notre qualité de "canadiens français" mais parce qu'au cours des contrôles d'identité, nous nous étions déclarés moins de 20 ans, nous venions juste de les avoir un mois auparavant.

C'est donc dans une voiture de police bien confortable que nous sommes conduits à l'hôtel « Moderno », sur la place Berenguer, non loin de la gare. Le patron de l'hôtel, franquiste dans l'âme, n'a que mépris pour nous, il nous le montrera plus tard.

Pris en charge par le représentant du gouvernement provisoire de la république française à Alger, Monseigneur Boyer Mas, nous toucherons 20 pesetas par semaine ce qui nous permettra d'améliorer l'ordinaire car la faim nous torture souvent. Nous bénéficions pourtant du minimum vital, ce qui n'est hélas, pas le cas des évadés en prison ou dans les camps, tel celui de Miranda, le plus sinistre.

Nous resterons là jusqu'à notre départ pour Malaga via Madrid, le 11 décembre 1943.

Du 12 décembre au 21 décembre 1943 : Madrid

Nous aurons le culot d'aller à l'ambassade de France à Madrid (ambassade de Vichy, bien sûr) dont l'ambassadeur Piétri saura se montrer souvent généreux envers les Corses évadés qui viendront lui demander quelque subside.

Pour ma part, avec Robert, nous y passerons de nombreux après-midi, histoire de tuer le temps, attablés dans la salle de lecture où nous lirons principalement la "Revue des deux mondes". Nous pousserons même l'audace jusqu'à demander à la secrétaire de l'ambassadeur de faire passer du courrier dans la valise diplomatique..., mais là, notre demande est courtoisement déclinée.

Le 21 décembre

Brusquement, nous devons quitter Madrid, il nous faut en toute hâte prendre le train de 21 h, qui ne partira pourtant qu'à une heure, le lendemain matin. Attente pénible, l'air glacial transperce nos vêtements. Pagaille indescriptible pour prendre le train d'assaut avant qu'il ne soit immobilisé à quai, les plus malins au risque de se faire écraser, montent à contrevoie. On arrivera à trouver une place assise tant bien que mal et nous arriverons à Malaga le 22 décembre à 3 h du matin. C'est là que je découvrirai la mer pour la première fois.

1.400 Français seront logés dans les arènes de Malaga. Personnellement, j'échouerai dans le tauril avec des bottes de paille pour endiguer l'eau qui, les jours de pluie, dégringole des gradins pour s'engouffrer par la grille aménagée dans le plafond.

Le 29 décembre

J'embarquerai sur le "Gouverneur Lépine", cargo moutonnier poussif qui, avec le "Sidi-Brahim", achemineront en convoi jusqu'au Maroc les 1.400 Français, échangés chacun contre un sac de farine ou un sac d'engrais, avec le gouvernement espagnol.

Le 30 décembre 1943

Je débarquerai dans le port de Casablanca après avoir vécu le moment inoubliable du lever des couleurs au large de Gibraltar, nos deux bateaux étant escortés d'unités de la marine anglaise dont les marins nous saluaient en agitant leur bonnet, hurlant des « Hip ! Hip ! Hourrah »!

À partir de là, commence une nouvelle aventure qui se poursuivra avec le départ pour la Grande-Bretagne en septembre 1944.

Durant mon séjour en Espagne, je n'ai connu ni la prison, ou si peu, ni le sinistre camp de Miranda où tant d'évadés ont souffert de la faim et de mauvais traitements. En résidence surveillée, j'ai pu bénéficier du minimum vital, cela m’a certainement sauvé la vie. En effet, mes 20 km à pied, effectués complètement trempé après ma chute dans un torrent n'ont pas été sans conséquences pour ma santé.

Dès le début de mon séjour à Lérida, j'ai ressenti les premiers symptômes d'ennuis pulmonaires. Ayant de la température tous les soirs, éprouvant des difficultés pour inspirer, une capacité pulmonaire qui diminuait, avec des douleurs au côté, je serai soigné successivement, pour paludisme, ensuite coliques hépatiques, finalement expédié d'urgence sur l'hôpital Maillot d'Alger, où je resterai 3 semaines sans être soigné. Il faut dire qu'à cette époque, les blessés rapatriés d'Italie, et c'est normal, étaient prioritaires.

En ce qui concerne mon séjour à l'hôpital Maillot, je me rappellerai toujours l'arrivée dans la vaste salle des contagieux avec deux rangées d'une vingtaine de lits chacune, l'odeur caractéristique des punaises qui me monta au nez quand je m'approchai de mon lit. J'en tuerai 52, parents et petits, je les ai comptés, qui avaient trouvé refuge dans les coutures du matelas. Je revois encore au bout de la salle, la vaste pièce carrelée avec les longues auges servant à la toilette et où les prisonniers italiens servaient la nourriture et surtout je n'oublie pas le délire de deux malades décédés durant la nuit et évacués, recouverts d'un drap, sur une civière, passant devant mon lit.

Avec quel soulagement j'ai revêtu l'uniforme, sorti de l'étuve, complètement fripé, pour rejoindre le quartier de Vitrolles, en haut d'Alger, que je quitterai peu après pour une convalescence de deux mois avec contrôle radio périodique. C'est la Croix Rouge française qui me placera à la ferme Jenoudet près de Margueritte à 900 m d'altitude au pied du Zaccar.

La propriétaire, âgée de 83 ans, seule Européenne entourée d'ouvriers agricoles indigènes, arrivée jeune mariée en 1883, avait vécu le rezzou de Margueritte peu après et m'a dit n'avoir eu la vie sauve que grâce à la profession de foi mahométane : elle me l'apprend pratiquement dès mon arrivée !

Là, considéré comme étant de la famille, je serai choyé par cette dame extraordinaire qui évoquait ses promenades dans le jardin du Luxembourg, au bras de sa gouvernante, en attendant son oncle, dernier ministre de la justice de Napoléon III, occupé au Sénat tout proche. Que de découvertes pour moi : des lettres authentiques de Lamartine et de Victor Hugo, celle des explorateurs Foureau et Lamy remerciant la famille Jenoudet pour leur accueil alors qu'ils commençaient leur périple en direction du lac Tchad où ils devaient périr.

Dans cette ferme, relais de poste sur la route d'Alger à Oran, s'était arrêté Villain, le meurtrier de Jean Jaurès, amené sous bonne escorte jusqu'à Sidi-Bel-Abbès, le fief de la Légion étrangère après l'attentat du 31 juillet 1914 à Paris.

La bonne nourriture associée à un excellent vin, une gymnastique respiratoire appropriée, des promenades à cheval (barbe race arabe) me remettront sur pieds et me permettront d'obtenir mon certificat d'aptitude au personnel navigant.

Nul doute aussi que le service rural obligatoire de deux mois dans une ferme en juillet et août 1943 où l'on mangeait à sa faim tout en travaillant dur, m'a permis d'aborder dans les meilleures conditions possibles, l'aventure des Pyrénées et de surmonter la maladie.

Départ en Grande-Bretagne pour la formation de pilote

Jeune SLt nommé le 14 mai 1944 à compter du 19/10/1943, j’ai été dirigé sur le CPPN (Centre de Préparation du Personnel Naviguant) de Casablanca comme adjoint du commandant de la brigade d’ EAR (élèves aspirants de réserve) . Là, je resterai jusqu’à mon départ fin septembre 1944 pour rallier avec un détachement de 107 candidats PN un camp près d’Alger, Baraki, en attente de mon embarquement pour la Grande-Bretagne.

J’embarquerai à Alger le 6 octobre 1944 en début d’après-midi sur un navire de transport d’une capacité de 1.500 hommes et larguerai les amarres en début de nuit pour me trouver au petit matin à la hauteur du détroit de Gibraltar. Entré dans l’Océan Atlantique, je suis très surpris d’être dans un convoi d’une quarantaine de bateaux escortés d’avions, de croiseurs légers et d’un porte-avion.

La traversée connaitra des péripéties au large du Portugal à la suite d’une alerte au sous-marin. Sur le pont, muni d’un gilet de sauvetage, j’assisterai au lancement de grenades sous-marines, impressionnant !

Après cet incident qui dura près de 2 h, le temps m’a paru long, je continuerai sans encombres le trajet, ayant tout loisir de nuit d’admirer, au clair de lune, dans le sillage du bateau le scintillement des myriades de plancton …

Arrivé au sud de l’Écosse le 16 octobre 1944 à Greenoch, je serai dirigé sur le camp de Patriotic School, non loin de Londres où se trouvaient rassemblées toutes les personnes dont on devait vérifier l’identité. J’y resterai près de 8 jours et serai interrogé durant près de 4 h 30 par un agent des services de contre-espionnage anglais, dans un Français parfait, carte détaillée en mains. Il me fera donner des précisions sur l’itinéraire suivi pour franchir les Pyrénées. Il m’apprendra que le chef de gare de Saléchan, qui m’avait hébergé le 16 octobre 1943, sur dénonciation, avait été fusillé par les Allemands. Cela me fit un choc, car je revis le repas que sa femme nous avait préparé avant de prendre la route pour l’Espagne ! Au bout de 2 h environ, j’aurai droit à un repos, tout en restant à ma place pour permettre à l’agent de prendre une "nice cup of tea" sans m’en proposer une …

Bref, libéré, je rejoindrai une chambre occupée par 3 autres Français venus s’enrôler dans les Forces Françaises Libres. Dans la salle des lavabos et toilettes, très étonné, je rencontrai l’acteur Pierre Blanchar que j’avais vu 15 mois plus tôt dans un film tourné en zone libre en 1942 "Poncarral, colonel d’Empire" qui symbolisait l’opposition au nouveau régime. Le voyant ajuster sa cravate, tel dans le film, je l’interrogeai :

- « Êtes-vous Pierre Blanchar ? »

- « Moi-même ! » répondit-il dans un geste théâtral, s’étonnant d’être retenu prisonnier malgré un laisser-passer d’Eisenhower, lui qui venait présenter la libération de Paris. Il ne restera que 48 h.

Libéré au bout de 8 jours, sous la conduite d’un agent m’escortant jusque sur le quai de la gare, je prendrai la direction de Scarborough, une ville située au nord-ouest de la Grande-Bretagne, au sud de l’Écosse pour apprendre durant 3 mois l’anglais avec des instructeurs écossais ! Tout ceci ne hâtait pas mon engagement dans les combats contre l’Allemagne !

Après cet apprentissage de l’anglais, je fus dirigé sur le camp de Stormy-Down, au Pays de Galles, au sud de Cardiff, en attendant mon entrée à l’école de Sywell près de Northampton au centre de l’ Angleterre. Cela ne devait arriver que fin mai après l’armistice du 8 mai 1945…

C’est donc à Sywell que je débuterai mon pilotage sur l’avion d’école Tiger Moth, biplan léger. Éliminé au pilotage pour non régularité dans les atterrissages, quelques boums, j’eus un chagrin immense avec des larmes irrépressibles…

De Havilland "Tiger Moth" (D. Stewart)

Consolé par le Cdt Pineau, commandant du détachement français, qui avait rejoint mi-juin 1940 la Grande-Bretagne avec toute son école de pilotage, pépinière des as français des FAFL (Forces Aériennes Françaises Libres), qui me disait que rien n’était perdu. Ancien mécanicien de Guynemer en 1914-1918, il avait fait son pilotage après la guerre, accumulait près de 3.000 h de vol et était président de l’aéroclub de Strasbourg. Il me disait que je pouvais rejoindre l’école d’Observers, spécialité de navigateurs-bombardiers, à bord des Mosquito notamment, qui s’étaient spécialisés dans la matérialisation des objectifs de Halifax et de Lancaster qui bombardaient l’Allemagne. Mission périlleuse car ils restaient sur l’objectif, sous les bombes et les feux de la DCA, pour rectifier éventuellement les largages des bombes en repositionnant les objectifs au moyen de marqueurs lumineux de couleur.

En attendant, je fus de nouveau dirigé sur le camp de Stormy-Down que je quittai début août pour rallier Filey, école d’Observers située en Ulster, en Irlande du nord .

Au sol l’entraînement était intensif : cours de météo, d’avion moteur, d’identification d’avions, de navigation, avec des séances de plotting sur carte Mercator d’une durée de 4 h 30. Au bout de 3 mois, nous avons eu droit à des séances où l’horloge avait des heures de 30 mn pour nous habituer à travailler plus vite. Je puis vous assurer qu’à ce régime on sortait épuisé de la salle.

La pratique se faisait sur Anson en ce qui concerne le bombardement. Ce bimoteur léger s’était distingué au début de la guerre en bombardant la base de Kiel et en subissant de lourdes pertes.

Avro "Anson"

La météo était souvent médiocre en Irlande et, à plat ventre dans le nez vitré de l’ Anson, l’œil sur le viseur pour atteindre les objectifs, j’ai connu des nausées, mal de l’air, peu agréables. C’était aussi à l’élève de remonter le train d’atterrissage en effectuant 75 tours de manivelle !

J’étais non loin d’être breveté, j’avais toutes les connaissances théoriques, mais il me restait à effectuer davantage d’heures de vol.

Hélas, je serai rapatrié début 1946 ; pour des raisons d’économie budgétaire, et suite à la loi Pleven qui suspendait l’entrainement du Personnel navigant soit aux USA soit en Grande-Bretagne.

Quel gâchis !

Roger DEGEN

Date de dernière mise à jour : 16/04/2020

Ajouter un commentaire