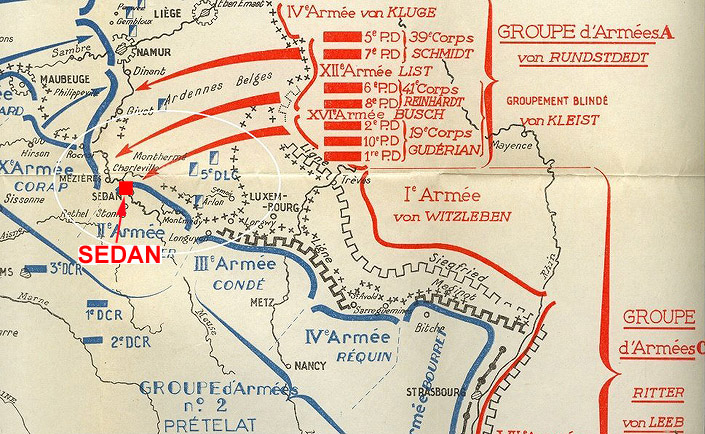

Les Amiot 143 sur Sedan

Aujourd'hui 14 mai 1940, depuis trois jours l'Aviation de bombardement française vole avec acharnement. Depuis trois jours seulement, car jusqu'au 10 mai des ordres rigoureux l'ont clouée au sol. À peine lui a-t-il été permis de franchir les lignes, le plus souvent de nuit, pour ailer, loin en profondeur, jeter des tracts sur les villes allemandes.

Maigre satisfaction, puéril dérivatif à une lourde inaction, pour des équipages qui le 3 septembre 1939 s'étaient envolés avec enthousiasme de leurs garnisons. Malheur à ceux qui, durant ces huit mois, eussent, par inadvertance, laissé tomber une bombe au-delà des frontières ! La consigne était formelle : défense à quiconque d'adresser à l'ennemi la moindre provocation, même légère !

Maintenant la situation est claire. Tous les masques, sont arrachés. Depuis trois jours on fait vraiment la guerre. Mais l'initiative n'est pas du côté de la France.

La pensée se reporte avec amertume au temps lointain où, voici sept ans, des experts, accompagnés de généraux, allaient gravement discourir, à Genève, d'armements offensifs et défensifs et d'appellations à donner aux différentes subdivisions de nos armes. Ils pensaient avoir tout sauvé en ramenant dans leurs valises des titres ingénieux, destinés, dans leurs esprits de juristes, à donner des apaisements à l'adversaire éventuel. C'est ainsi que les termes, redoutables d'aviation de chasse et d'aviation de bombardement disparaissaient, pudiquement voilés sous ceux, plus pacifiques, d'aviation légère de défense, pour la chasse, et d'aviation lourde de défense, pour le bombardement.

Casuistique candide, terminologie enfantine, jeux innocents, qui avaient fait hausser les épaules aux équipages, mais dont le sens s'était, en rigoureuse logique, prolongé et dangereusement installé jusqu'à ce jour. Un état d'esprit avait pris inconsciemment naissance : s'armer sans s'armer, faire la guerre sans la faire. Ceci, jusqu'à l'aube du 10 mai, où l'aviation allemande avait, d'un geste méprisant, déchiré tous les voiles et envahi le ciel.

De tous côtés, l'intervention des bombardiers et des équipages d'assaut est alors réclamée. Et de la manière la plus âpre, la plus pressante. De jour et de nuit, on les appelle à la rescousse sur tous les points du champ de bataille. Il s'agit pour eux d'attaquer partout l'ennemi, d'assaillir ses innombrables colonnes qui pénètrent en Belgique, en Luxembourg et même déjà en France

Il s'agit de broyer des carrefours laissés intacts, de couper des routes qui n'ont pas été coupées, de faire sauter des ponts qu'on n'a pas fait sauter. Pour répondre à tant de demandes, pour exécuter tant d'ordres, pour suppléer à tant de négligences, il faudrait que l'aviation de bombardement soit dix fois plus nombreuse, il eût fallu que ce fût quinze ans plus tôt que l'on eût cru en elle et qu'on l'eût dotée de matériel moderne jusqu'alors parcimonieusement accordé.

Mais quand l'incendie est à la maison - et quel incendie - il n'est plus question de discuter. Tout le monde se met à la chaîne ! Aussi, comme l'aviation d'assaut, l'aviation de bombardement se multiplie-t-elle.

Depuis trois jours et quatre nuits, ses équipages sont sur la brèche, sans une heure de repos. Exécutant parfois plusieurs sorties la même nuit et repartant dès l'aube, beaucoup d'entre eux sont allés déverser des tonnes de bombes sur les colonnes allemandes.

Mission enivrante, car, dans certains secteurs, l'ennemi, adoptant une méthode nouvelle, roule tous feux éclairés. Sachant que le premier instant de surprise est passé, il renonce à se dissimuler, pour ne plus songer qu'à forcer de vitesse. Or, de nuit, chacun le sait, on roule plus vite phares allumés que dans l'obscurité totale. Et cela seul importe. Tant pis, si la lumière attire les coups ! Et puis, l'aviation de bombardement française n'est pas si nombreuse que ça ! Depuis longtemps on a soupesé, jaugé, estimé sa puissance et sa force : une trentaine d'appareils modernes et tout le reste, de vieux rafiots ! C'est à rire !

Oui, c'est à rire, mais, avec ses 30 appareils modernes et sa centaine, de vieux rafiots, l'aviation de bombardement française va tout de même se couvrir de gloire.

Aujourd'hui 14 mai, pour la vingtième fois, on la demande, on l'appelle. Une grave menace pèse, en effet, sur la charnière des 1ère et 2e Armées.

Le tiers de la Belgique est déjà envahi. Des forces blindées allemandes considérables, coupant au court à travers le Luxembourg belge, ont fait irruption dans la région de Libramont, Neufchâteau, Bouillon, Virton, refoulant avec vigueur vers la frontière française les éléments de nos 2ème et 9ème Armées qui s'étaient portées en avant.

Dès la nuit du 10 au 11 mai, des reconnaissances aériennes de la 2ème Armée ont surpris ce vaste mouvement et l'ont dénoncé. Elles se sont, dès lors, attachées à en surveiller heure par heure les progrès. Elles l'ont suivi pas à pas. Dans la matinée du 12, l'aviation a signalé la première le franchissement de la Semoy, qui laissait sceptique le haut-commandement. Et, le 13 au matin, aux premiers feux du jour, l’État-major français s'est trouvé en face de la réalité la plus grave : l'effort principal ennemi appliqué non pas sur l'aile gauche de notre dispositif, où on l'attendait, mais sur le centre, où on ne l’attendait pas, avec intention évidente de l'enfoncer à hauteur de Sedan.

Des concentrations énormes (plus de quarante divisions dont dix cuirassées) dans un espace restreint, s'avançant comme un coin sur la Meuse, en aval de Sedan. La Semoy franchie, la Meuse franchie, le fléchissement de de la 2ème Armée, celui, plus profond de la 9ème Armée. Des chars ennemis apparaissant en grand nombre sur la rive gauche de la Meuse par des ponts laissés intacts dans le désarroi du à la soudaineté de l'attaque. Telle est la situation. Telle est l'atmosphère, ce 14 mai au point du jour.

Oui, l'heure est grave. Il importe à tout prix d'endiguer ce flot redoutable qui est en train de percer notre front et, se jouant de la Ligne Maginot, désormais tournée vers le nord, va déferler sur la plaine de France. On va jeter dans la brèche pour la colmater, tout ce que l'on aura sous la main, des unités blindées, des dragons portés, des divisions motorisées enlevées en toute hâte à la 7ème Armée, oui, tout ce que l'on pourra ramener, rassembler dans le minimum de temps et le lancer en avant.

Et d’abord, l'aviation !

Les équipages viennent à peine de rentrer d’une nouvelle mission nocturne. Ils ont largué plusieurs tonnes de bombes à basse altitude sur les colonnes ennemies. Mission périlleuse et fatigante, dans l'éblouissement des projecteurs, des lueurs aveuglantes des éclatements et le feu d'artifice des obus incendiaires et des balles traçantes. Tant bien que mal, ils ont, au retour, fini par retrouver les phares de rappel et ont rallié péniblement le terrain.

Ayant fait les signaux de reconnaissance, ils ont atterri, recrus de fatigue et de tension d'esprit. Beaucoup d'avions portent de nombreuses atteintes du feu de l'ennemi. Plusieurs ont ramené des tués et des blessés à bord. Certains ne sont pas revenus. En trois jours, les pertes sont déjà lourdes.

Voici, à l'est, les premières lueurs de l'aube. Peut-être va-t-on pouvoir dormir ?ème

Non ! Pas de trêve, pas de repos ! La France a encore besoin de ses avions. Comme elle n'en possède pas beaucoup, ce seront les mêmes qui vont une fois de plus resservir. Et resservir tout de suite, en plein jour.

La précision des bombardements nocturnes n'est, en effet, plus suffisante. Certains objectifs de haute importance demandent à être atteints et détruits à coup sûr, donc à la pleine lumière. Ainsi, à Sedan, les ponts du Chiers et de la Meuse.

Les 34ème et 38ème Escadres sont désignées pour cette mission, dangereuse entre toutes, ainsi que les groupes 1/12 et 2/12 du Groupement 6, aux ordres du Lcl Lefort.

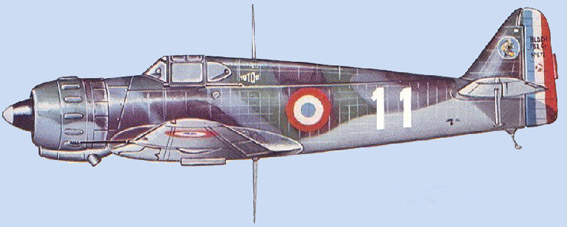

La 34 et la 38ème Escadres ? Mais ne sont-elles pas des unités de nuit ? Ne sont-elles pas équipées en Amiot 143, avions lourds et lents, depuis longtemps périmés, ne faisant que du 200 km/h et qui, peints en noir, ne doivent exécuter que des bombardements de nuit ?

Amiot 143

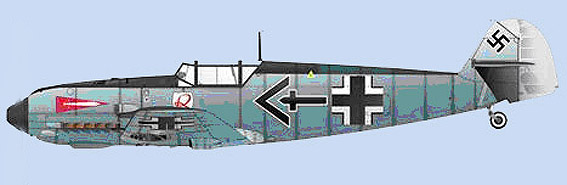

Oui, mais ce sont là des considérants qui n'ont plus cours aujourd'hui. Les groupes 1/34, 2/34, 1/38 et 2/38 vont tout de même être jetés en plein jour dans la mêlée, où ils vont se mesurer avec une nuée de Messerschmitt 109 et 110, dont la vitesse dépasse le 500 km/h. Plus de 300 km/h d'écart de vitesse !

Messerschmitt Bf-109

Messerschmitt 110

C'est le sacrifice total, c'est l'holocauste qui est ainsi demandé à notre aviation de nuit et va être aussitôt exécuté.

Les unités de bombardement françaises et anglaises sont employées sans répit en Belgique, en France, au Luxembourg. Il n'y en a pas assez et le commandement est obligé de réclamer des efforts surhumains. Il n’est plus question de bombardement de jour, de bombardement de nuit.

Nuit, jour, mots désormais périmés, termes devenus sans signification. Il n'est plus question que de bombarder sans trêve et sans répit, quel que soit le danger et quelles que soient les pertes. À tout prix, cela veut dire à tout prix.

Et le haut-commandement a demandé à l'aviation que les ponts sur le Chiers, à l’est de Sedan, et les ponts sur la Meuse, en amont de la ville, soient coupés à tout prix.

Demander à l'aviation de couper des ponts chez soi, sur son propre terrain, quand il était aisé faire sauter certains d'entre eux bien plus sûrement avant de se retirer ? Il n'appartient pas à l’Aviation de discuter de tels ordres, mais à l’Histoire.

Et les équipages n'ont qu'à exécuter. Ils vont le faire avec tout leur dévouement, tout leur sang.

Sur le terrain de Nangis, les avions disponibles de la 38ème Escadre se préparent. Les groupes 1/34 et 2/34 sur le terrain de La Ferté-Gaucher. Et aussi, sur le terrain de Boran, ceux du groupement du Lcl Lefort, les groupes 1/12 et 2/12.

Bien que le nombre d'équipages prévu pour le 2/38 soit réduit, il est malaisé de les trouver. Beaucoup des appareils qui viennent de rentrer sont gravement atteints et ne pourront reprendre l'air, avant de longues heures de réparation. Certains sont définitivement inutilisables. Les officiers-mécaniciens, les armuriers, les électriciens, les spécialistes de toute nature se hâtent et s'affairent.

11 h 00

Le groupe du Cdt de Laubier a pu mettre sur pied 4 équipages et 4 avions, sur les 7 qui lui sont demandés.

Le départ va être pris dans un quart d'heure. Il fait, tactiquement parlant, un temps épouvantable, c'est-à-dire un temps magnifique. Le ciel est d'un bleu pur. Pas le moindre nuage pour se dissimuler dans l'immensité limpide. Les chasseurs ennemis auront beau jeu. Toutefois, la couverture météo annonce que, dans la région des objectifs, une couche de cumulus discontinue, à 1.000 m d'altitude, intéresse le massif des Ardennes. Si le renseignement est exact, les équipages pourront, avec un peu de chance, utiliser le terrain, c'est-à-dire utiliser les nuages au PSV et peut-être déjouer la chasse et la Flak.

11 h 10

Les moteurs tourment et les lourdes hélices tripales des Gnome-et-Rhône brassent bruyamment l'air déjà brûlant, en couchant les herbes.

Les chefs de bord ont pris les dernières instructions. La mission est maintenant bien définie : la 38ème Escadre attaquera et détruira les ponts sur la Meuse au sud et à l'ouest de Sedan tandis que la 34ème Escadre attaquera et détruira les ponts sur le Chiers, afin de ralentir le courant de renforts que l'ennemi se hâte de pousser dans la poche entre le Chiers et la Meuse. En outre, les formations attaqueront à la bombe et à la mitrailleuse les rassemblements de troupes et les convois qui se trouveront dans la zone des objectifs.

Comme un résultat positif doit être coûte que coûte obtenu, l'altitude de bombardement est fixée à à 800 m, altitude efficace mais essentiellement dangereuse, les avions étant justiciables, non seulement de la chasse ennemie, mais aussi des canons et des mitrailleuses du sol. La 34ème Escadre marchera en tête, suivie de la 38ème.

Étant donné l'extrême vulnérabilité des Amiot 143 en plein jour, une formation de chasse assurera la protection. C'est à la verticale du terrain de Fère-en-Tardenois, à 12 h 15, que le rendez-vous est fixé.

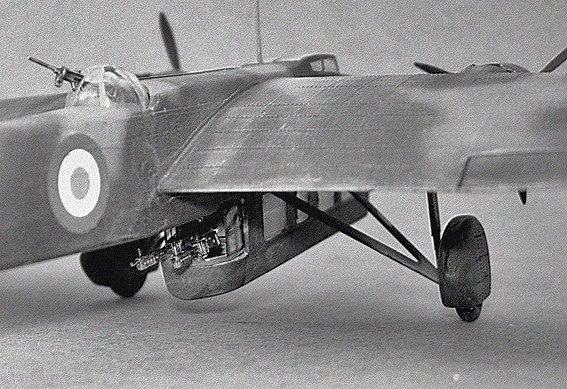

Les formations du Groupement de bombardement n° 6, dont une partie est équipée en avions plus modernes, en Lioré-Olivier 45, exécuteront une mission similaire et se porteront sur les objectifs par un itinéraire différent.

Lioré-Olivier 45

En somme, c'est une expédition massive d’aviation de bombardement qui, en dernier ressort, va être jetée sur la poche de Sedan et va tâcher de soulager nos troupes de terre pressées de toutes parts et déjà débordées sur le front de la Meuse.

11 h 15

Les Amiot n° 56 et n° 85 du groupe 2/38 roulent longuement sur la piste et franchissent les balises. Les deux autres appareils, en difficulté de mise en route, rejoindront dans quelques minutes.

11 h 35

Le Lt Foucher, commandant l'avion n° 85, inscrit sur son livre de bord que la première cellule de 3 de la 34ème escadre est en vue à la verticale du terrain de La Ferté-Gaucher où elle attend, comme convenu. Les 2 avions du groupe 2/38 viennent se placer aussitôt derrière elle.

11 h 40

... note toujours le Lt Foucher sur son livre, l'ailier droit du peloton de tête de la 34ème parait en difficulté, perd de l'altitude et rentre au terrain. C'est l'avion du Cne Perretti-della-Rocca.

Les 4 avions restants font route de conserve en direction de Fère-en-Tardenois, où doit être retrouvée la chasse. C'est là que rejoindront les autres formations.

Fère-en-Tardenois approche. Comme les deux retardataires du groupe 2/38 n'ont pas encore paru, les 4 avions de la cellule décident de se former en losange, afin de constituer un peloton plus homogène.

Les autres, au fur et à mesure de leur arrivée, se placeront par patrouilles de trois derrière eux.

Nous allons suivre ces 4 avions dans la bataille.

Marche d'approche

En tête, marche l’appareil du Cne Véron, de la 34ème Escadre. À l'aile gauche, celui du Cne Marie, de la même escadre. À l’aile droite, celui du Lt Foucher et, derrière en serre-file, celui du Cdt de Laubier, ces deux derniers de la 38ème Escadre.

Cette cellule est éminemment représentative des traditions et de l’état d’âme de notre aviation.

L'expédition étant particulièrement dangereuse et la plupart des équipages étant épuisés par trois jours et quatre nuits de missions ininterrompues, ce sont les chefs qui, les premiers, ont pris place à bord. Et cependant, eux aussi, sont dans un état d’effrayant surmenage. Pas une expédition sur l’ennemi dont ils n'aient fait partie. Mais accepter de ne pas être de celle-ci, redoutable entre toutes, jamais !

Et, puisqu'il n'y avait que très peu d’avions disponibles, tant pis, on verrait en l’air, s’il le fallait, que des commandants de groupe et des chefs d'escadrille. Eux d’abord, les autres ensuite dans la limite des places vacantes. À tous seigneurs, tous honneurs !

Ainsi, rien que sur ces 4 avions, il y a deux commandant de groupe, le Cdt de Laubier, commandant le groupe 2/38, et le Cne Véron, commandant le groupe 1/34 et un chef d'escadrille, le Cne Marie. Un autre commandant d'escadrille, le Cne Perretti-della-Rocca, a du abandonner la formation, son appareil insuffisamment réparé de ses blessures de la nuit, ayant, on l'a vu, refusé de suivre.

Et ceci n'est pas une exception. On trouverait la même proportion de chefs à bord de la plupart des autres cellules qui vont bientôt rejoindre. Quand il le faut, ce sont les officiers ayant le grade le plus élevé qui prennent la place des membres les plus modestes de l'équipage.

Au moment du départ, voyant l'état d’épuisement du jeune mitrailleur désigné pour occuper le poste de mitrailleur-arrière de l'avion n° 56, le Cdt de Laubier a aussitôt décidé que ce serait lui, Laubier, qui monterait à sa place et servirait ses mitrailleuses. Dix officiers se sont spontanément présentés pour l'en dissuader et solliciter d’occuper eux-mêmes le poste. Laubier a refusé.

Le poste de mitrailleur-arrière, sur tous les avions, c'est connu, est le poste le plus exposé. Aucun blindage pour le protéger. Les premières rafales des chasseurs ennemis, attaquant toujours par l'arrière, sont immanquablement pour lui.

Postes des mitrailleurs arrière

Aux objections que ce n'est pas là un poste de Cdt de groupe, Laubier a répondu que, dans une mission de sacrifice, c'est au contraire le poste essentiel du Cdt de groupe. Et il a confié le commandement de son propre avion à un officier éprouvé, le Lt Vauzelle.

De Laubier et Vauzelle, deux beaux types de soldats, natifs tous les deux de pays rudes, où l'on est habitué à regarder le danger en face. Laubier est né Breton, Vauzelle est insulaire de Château-d’Oléron. Les tempêtes ne les effrayent pas. Ils en ont l'habitude, ils les recherchent.

Le Cdt de Laubier s'est engagé à dix-sept ans et demi au début de la guerre de 1914. Après la victoire, il est entré à Saint-Cyr. Le Lt Vauzelle, poussé par un élan pareil, a fait de même. Mais, trop jeune, il n'a pas eu la chance de combattre. Il n'a pu s'engager qu'à la fin des hostilités, exactement cinq jours avant l'armistice, le 5 novembre 1918.

Aujourd'hui, les tempes blanchies, ils se retrouvent tous deux à bord du même avion, vingt-deux années plus tard, pour une nouvelle guerre. Plus dure encore que l'autre pour l'aviation. Plus terrible. Une guerre demandant une résistance physique et morale exceptionnelle, sans comparaison avec celle de jadis. Et ce 14 mai 1940, dans aucune autre aviation au monde, on n'aura encore accompli une mission aussi périlleuse, aussi pleine de risques, aussi presque impossible à remplir, avec ces vieux types d'avions périmés. Que Laubier et Vauzelle en soient tous les deux, c'est dans l'ordre.

Que Laubier, chef le plus élevé en grade, revendique le poste le plus exposé, le plus immédiatement placé sous le feu de l'ennemi en cas d'attaque, c'est aussi dans l'ordre. Et, quand la cellule des 4 Amiot se formera en losange, ce sera lui qui, naturellement, se placera en serre-file, à l'extrémité arrière du dispositif. Il sera ainsi le premier à recevoir le choc de l'assaillant.

Poussé par un pressentiment, il a jugé que sa place, aujourd'hui, n'est pas aux commandes ou à la conduite de son appareil, mais à la tourelle de tir des mitrailleuses. Il en a assez piloté, depuis vingt ans, de ces lourds appareils de jour ou de nuit. Que d'heures il a passées à rôder avec eux, à toutes les altitudes, le long de la frontière de l'Est, alors qu'il appartenait au 11ème Régiment d'aviation de bombardement, en garnison à Metz !

Oui, que d'heures à s'user les yeux, à se tremper l'âme et les nerfs, dans ce ciel de Lorraine, à bord de ces énormes Blériot 127 de 1928, premières citadelles volantes connues à l'époque. Et c'est vers ce champ de bataille de Sedan, tant de fois survolé et dont il connaît par cœur les plus petits détails, que son destin le ramène aujourd'hui.

Blériot 127

Les cheveux châtains partagés en une raie impeccable au milieu du front, il a coiffé tranquillement son serre-tête de cuir à peine enlevé depuis quelques heures, il a réendossé sa combinaison de toile et s'est installé à son poste, son parachute posé avec dédain à ses pieds sur le parquet de fer. Il s'en servira s'il y a lieu, puisque c'est l'ordre. Mais Laubier appartient à cette génération d'aviateurs de l'autre guerre, celle où il n'y avait pas encore de parachutes, où cette bouée de sauvetage de l'air n'existait pas et où, à bord, il n'y avait pas d'autre alternative en plein vol que de vaincre ou mourir.

Le Cdt de Laubier (Coll. Icare)

Dans l'étroit encadrement de son passe-montagne, ses yeux gris ont souri une dernière fois à ses officiers venus le saluer. Devenu simple mitrailleur à bord d'un avion de France, il ne s'est plus occupé que d'armer ses pièces et de ranger à portée de sa main dans leurs logements circulaires les lourds chargeurs de cartouches, aux douilles de cuivre étincelantes.

Et le 56 s'est envolé.

Les Amiot sont maintenant tous en l'air. Le point de ralliement de Fère-en-Tardenois n'est pas atteint que, l'une après l'autre, les cellules de trois de la 34ème escadre, puis celles de la 38ème sont venues se ranger dans le sillage de la cellule guide. La colonne est maintenant imposante. Les Morane 406 de chasse, qui l'attendait pour la protéger, échangent avec elle les signaux de reconnaissance d'usage et l'encadrent en ligne de file sur les deux flancs. La formation est parfaite. Les espacements et les étagements sont strictement respectés.

Morane-Saulnier 406 (Wingpalette)

12 h 06

Le peloton aborde le terrain de Fère-en-Tardenois, accuse le livre de bord du Lt Foucher, chef de bord de l'Amiot 85 :

12 h 10

Les deux derniers pelotons de 3 avions de la 38ème escadre se placent dans notre sillage.

12 h 20

La chasse encadre notre formation sur les côtés et en dessus. Altitude 800 m, cap 090.

12 h 25

Abordons Marles. Les nuages font leur apparition.

12 h 40

Passons Signy-l'Abbaye. Au-dessus de nous, le plafond est devenu continu.

12 h 48

Montigny. Ciel 7/10 couvert. Une attaque de la chasse est possible. Resserrons la formation.

Le recueillement règne à bord des escadres. Chacun veille à son poste. Les Amiot, qui se portent ainsi à l'attaque des ponts de Sedan, sont tout de même de belles machines. Mais de trop vieilles machines. Elles sont en service depuis 1935. Et, pour un avion, être âgé de 35 ans, c'est être un vieillard.

Ceux qui sont là ont déjà vu bien des coups durs en temps de paix. Certains ont accompli de longues croisières sous des cieux lointains. Ils ont bourlingué en Tunisie, au Maroc, en Syrie, au Sénégal et au Tchad. Ils ont traversé en escadres la Méditerranée sans escale, plusieurs fois. Ils sont allés partout. Certains ont poussé jusqu'en Extrême-Orient, en Indochine, à Saigon, à Hanoï.

Ils sont revenus. Toujours pareils. Toujours fidèles. Toujours peints en noir, avec, sur leurs flancs, les insignes glorieux de leurs Cdt d'escadres, de leurs escadrilles, arborant sur la coque les noms des pays parcourus, des villes visitées.

Naguère, ils étaient encore en Afrique, à Ksar-es-Souk, pour des écoles à feu, où, en plein désert, on allait bombarder, en tir réel, les silhouettes des ponts du Rhin dessinées à la chaux sur le sable.

Aujourd'hui, ils naviguent dans le ciel de la France envahie et les ponts qu'ils vont bombarder ne sont plus dessinés sur le sable. La chanson de leurs moteurs est toujours la même, sonore et cuivrée, avec des intonations graves et puissantes, que leurs familiers reconnaissent de loin à leurs interférences alternées avec le synchronisme tranquille de leurs voix de géants sûrs de leur force. Surtout au régime de croisière. Comme à présent.

Cinq hommes à bord de chaque avion. À l'intérieur de la haute carlingue, tout est de métal brillant.

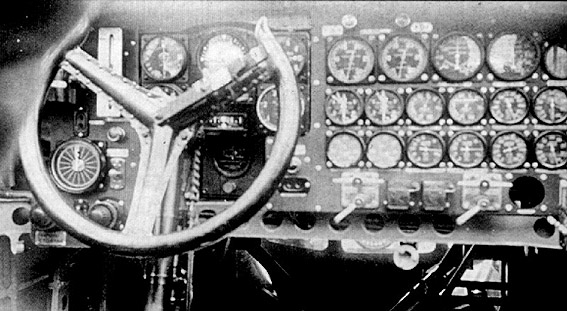

Le premier pilote est assis à l'étage supérieur, ses bottes fourrées engagées dans les étriers du palonnier, ses mains gantées tenant avec fermeté, mais sans nervosité, le lourd volant de bois poli. Il est seul, tout seul, au sommet de l'avion. Tout à l'heure, lorsqu'il est monté à sa place, il s'est installé sur son siège matelassé de cuir de couleur havane. Au-dessous de lui, on a retiré l'échelle de duralumin et on l'a couchée sur le plancher de la carlingue.

Un pilote, sur Amiot 143

Maintenant, il est coupé du reste de l'équipage, il n'en voit, à 6 m devant lui, que la tête du mitrailleur-avant à travers les rhodoïds convexes de sa coupole de tir. Parfois, il verra aussi se hausser jusqu'à sa hanche le casque du chef de bord qui, ayant remis l'échelle, viendra jeter un coup d'œil rapide dans son habitacle, l'interroger du regard : ça va ? Bien, ça va, inspecter la planche de bord encombrée de tant et tant d'instruments : manomètres, thermomètres, anémomètres, variomètres, billes oscillant dans leurs curseurs de cristal, niveaux rouges, niveaux bleus s'élevant et s'abaissant dans leurs tubes verticaux, cadrans multicolores hérissés de chiffres poignardés d'aiguilles vibrantes comme des flèches, que le néophyte sent le premier jour son calme l'abandonner, sa raison vaciller.

Planche de bord de l'Amiot 143

Piloter un monstre de plus de 10 t en charge, l'arracher de terre au moment du décollage, le maintenir en ligne de vol, le garder sur son cap, ne jamais le laisser partir en perte de vitesse, consulter à tout instant tous ces chiffres, comprendre leur langage (et surtout leurs sous-entendus), les écouter, leur faire confiance, leur obéir, faire bloc avec eux dans tous les mouvements si complexes du pilotage n'est pas à la portée du premier venu, déjà en temps de paix. Mais, en temps de guerre, quand l'atmosphère s'embrase des souffles de l’enfer, que les balles incendiaires sifflent de toutes parts et battent la charge sur les ailes de votre avion, que les éclatements d'obus se rapprochent par grappes sinistres et criblent la carlingue d'éclats, tandis que les chasseurs ennemis fondent et tournoient tout autour de vous comme un essaim de mort et que l'on voit parfois ses meilleurs compagnons d'armes s'enflammer comme des torches et sombrer dans le vide atroce, il faut, pour garder la main calme sur les commandes, pour continuer de raisonner, de réfléchir et de piloter avec maîtrise, un tempérament d'exception, il faut appartenir à une élite du courage et de la force d'âme. Le pilote de bombardement, comme ses frères le pilote de chasse, le pilote d'assaut et le pilote de reconnaissance, appartient à cette élite.

Isolé sur son siège, le pilote de l'Amiot 143 ne saura le plus souvent qu'il est attaqué que par le mugissement du klaxon d'alarme ou par les renseignements du téléphone scellé à son oreille. Il suivra difficilement le combat et devra, en aveugle, obéir aux indications jetées dans le fracas de la bataille par le chef de bord.

À l'étage inférieur, vivent trois hommes : le chef de bord, ou Cdt d'avion, maître après Dieu, le mitrailleur-avant et le radio-mitrailleur-arrière inférieur.

Le mitrailleur-avant, debout ou assis sur sa sangle ballante, veille dans sa coupole vitrée, en porte-à-faux, à l'extrême avant de l'avion, entre les deux moteurs. Il voit les hélices, lancées à 2.400 t/mn, décrire leurs disques flamboyants à 50 cm de lui. La défense avant supérieure lui incombe. Sa mitrailleuse MAC menace l'étendue morte du ciel de son mufle d'acier bruni, pointé à travers l'étroite meurtrière des rhodoïds.

À sa demande, tout l'ensemble du poste, la mitrailleuse, la coupole et lui-même, virera, entraîné sur le berceau de tourelle par le moteur électrique, dont il percevra le ronronnement doux à travers l'épaisseur de son casque.

Derrière lui, un peu en contrebas, le chef de bord cumule les multiples fonctions de Cdt d'avion, de navigateur, de second-pilote, de bombardier et, à l'occasion, de mitrailleur-avant inférieur. Rôle complexe qui ne lui laisse aucun répit,

Le chef de bord à son poste

Loin vers l'arrière, à la partie postérieure de la carlingue est assis sur son strapontin le radio, mitrailleur-arrière-inférieur, surplombant le vide. Il est là, comme un pygmée chétif, collé sous le ventre du mastodonte et voit en raccourci les onze derniers mètres de queue s'enfuir jusqu'aux empennages énormes, surmontés du plan de dérive et du gouvernail battant couleurs de France. Point de pare-brise pour le protéger du vent relatif, l'avion suffit à le garantir de sa propre masse. Ses vues sont vertigineuses. Il est littéralement accroché dans l'abîme et en communication directe avec lui. Son balcon circulaire, ménagé dans le talon de l'étambot, est sans conteste, à 6.000 m d'altitude, l'un des lieux du monde où la carcasse humaine a le mieux l'occasion de prendre sa vraie mesure, misérablement infime, au regard de celle de l'âme qui l'anime, magnifiquement grande, en face de l'horreur sans fond de la nature prête à l'engloutir.

Le mitrailleur arrière inférieur

Ses écouteurs aux oreilles, son appareil radio devant lui, ses mitrailleuses sur affût mobile dans son dos, il tient en permanence la liaison avec le sol et les autres avions en vol. Il est l'un des principaux défenseurs de l'aéronef en cas d'attaque par en-dessous.

Au-dessus de lui et à 2 m plus en arrière, guette en permanence le cinquième et dernier membre de l'équipage : le mitrailleur-arrière-supérieur.

Celui-ci, pour accéder à sa place, a dû passer par le poste radio et enjamber l'abîme par deux échelons de fer à même le vide. De là, vers l'arrière, son horizon est formidable. Il vole en plein firmament. Tout le ciel est à lui. Il règne au-dessus de l'étendue plate et nue des ailes, dont la superficie mesure exactement 100 m2, c'est-à-dire un are.

À sa droite et à sa gauche, venus des moteurs, enfermés sous leur double capotage pour aveugler la couronne mauve des lueurs des soupapes, les collecteurs d'échappement vomissent des torrents d'étincelles. De jour, le mitrailleur ne les voit pas. De nuit, il est, environné de leurs particules incandescentes qui, parfois, vont se perdre à plus de 200 m dans le sillage de l'avion, avant d'aller s'éteindre dans les ténèbres. Grave danger, à cause de la chasse de nuit, qu'on s'est ingénié à neutraliser imparfaitement à l'aide des cache-flammes.

Le mitrailleur-arrière supérieur occupe le poste de choix en cas de combat aérien. Avant l'attaque, il est l'œil de l'équipage. De sa vigilance dépend la sécurité générale. C'est lui qui, neuf fois sur dix, ayant aperçu l'ennemi, devra, le premier, actionner le klaxon d'alarme dont le mugissement se propagera d'un bout à l'autre de l'appareil, ou allumer les ampoules rouges de danger immédiat. Celles-ci, de proche en proche, jalonneront le couloir et avertiront de leur éclat sanglant, chacun à leur poste, les membres de l'équipage.

Au cours du combat contre les chasseurs ennemis, il aura, plus que tout autre défenseur, à lutter sans répit et à rejeter l'agresseur du feu de ses mitrailleuses brillantes. Il sera la première cible des Messerschmitt. Sa propre vie dépendra autant de son habileté que de sa chance. Offert tout nu dans le ciel, sans l'ombre d'une plaque de blindage, aux milliers de balles et d'obus de ses adversaires, son cadavre gisant sous ses pièces sera trop souvent ramené en fin de mission à bord de l'avion, le reste de l'équipage ayant été sauvé par son courage. C'est le poste le plus exposé. C'est celui qu'a choisi le Cdt de Laubier.

Les équipages des 4 avions de la cellule de tête, que nous accompagnons en ce moment, sont composés comme suit :

Amiot n° 80 de la 34ème Escadre (avion-guide)

- Commandant d'avion : Cne Véron.

- Premier pilote : Adj Milan.

- Mitrailleur-avant : Sgc Carré.

- Radio-mitrailleur inférieur : Adj Sautou.

- Mitrailleur arrière supérieur : Cc Vaudra.

Amiot n° 69 de la 34ème escadre (ailier gauche)

- Commandant d'avion : Cne Marie.

- Premier pilote : Adj Speich.

- Mitrailleur-avant : Sgc Legrand.

- Radio-mitrailleur inférieur : Sgc Thévenard.

- Mitrailleur-arrière supérieur: Sgc Teyssier.

Amiot n° 85 de la 38ème escadre (ailier droit)

- Commandant d'avion : Lt Foucher.

- Premier pilote: Adc Quemener.

- Mitrailleur-avant : Sgt Lorstcher.

- Radio-mitrailleur inférieur : Sgt Giraud.

- Mitrailleur-arrière supérieur : Sgt Astruc.

Amiot n° 56 de la 38ème escadre (serre-file)

- Commandant d'avion : Lt Vauzelle.

- Premier pilote : Sgc Occis.

- Mitrailleur-avant : Sgt Gely.

- Radio-mitrailleur inférieur : Sgt Ankaoua.

- Mitrailleur-arrière supérieur : Cdt de Laubier.

À bord de ce dernier avion, le commandement est exercé en réalité par le Cdt de Laubier. S'il en a délégué le soin au Lt Vauzelle, il en a conservé toute la responsabilité. C'est à elle qu'avec le titre de chef de bord s'attache le prestige du chef.

12 h 50

La colonne des bombardiers aborde la zone de bataille. La formation est alors dans un ordre parfait. Tous les témoins s'accordent pour le signaler. Les avions volent très près les uns des autres.

- « Vol de groupe impeccable, plan dans plan, véritable défilé de 14 Juillet » note dans le rapport qu'il a laissé le Sgc Thévenard, radio-mitrailleur de l'Amiot n° 69. Et il ajoute :

- « Un seul traînard, c'est un avion du 2/38 qui suit péniblement. Son moteur gauche lâche une abondante fumée noire. Il ira pourtant jusqu'au bout. »

Ronde à bord

L'heure approche. À bord de chaque appareil, le Cdt d’avion, plusieurs fois déjà, s'est levé de sa place, située au-dessous de celle du premier pilote. Il a laissé sur son pupitre ses cartes, son journal de bord, son rapporteur et ses crayons, puis il a fait sa ronde.

Ayant débranché son téléphone, dont le relais de poitrine lui est resté, broche ballante, fixé par ses courroies à hauteur du cœur, il s'est dressé de son siège et s'est mis en devoir d'aller inspecter les derniers détails.

Debout, jambes un peu ployées à cause des oscillations, il a circulé d'un bout à l'autre de l'appareil par le couloir latéral. Il a ouvert la trappe de tir dans le plancher du poste de navigation et a vérifié l'armement de sa mitrailleuse. C'est lui qui la servira dans le combat. Puis son attention s'est portée sur le tableau de tir de bombardement. Il a corrigé la position des masselottes et des leviers de nickel chromé étincelant. Les voilà au neutre. Suivant qu'il opérera un bombardement coup par coup ou en traînée à 1/10ème, 2/10ème, 3/10ème de seconde, suivant qu'il devra larguer les bombes d'ailes ou les bombes de coffre, suivant qu'il voudra les libérer toutes ensemble, ou plusieurs à la fois, ou isolément, il lèvera ou abaissera préalablement ces leviers. La commande électrique embrayée, il se rendra à son poste de tir, là-bas, à l'avant, derrière la coupole du mitrailleur et, au moment du bombardement, après avoir une dernière fois calculé la dérive, il opérera la visée de l'objectif. Instant grave dont dépendra le succès ou l'échec de la mission. Il est indispensable d'aller se rendre compte ainsi une dernière fois si tout est bien paré.

Vue sur le couloir latéral

Le Cne Véron, à bord du 80, le Cne Marie, à bord du 69, le Lt Foucher, à bord du 85, le Lt Vauzelle, à bord du 56, non plus que tous les autres Cdt d'avion à bord des autres appareils, n'auraient eu garde d'y manquer. Tout va bien.

Les Amiot, se tenant rigoureusement aux étagements et aux espacements prescrits, naviguent dans l'air calme. Gorgés d'essence, gonflés de bombes, on les sent lourds et chargés de menaces.

Ce sont des tonnerres prêts à lancer la foudre. Vus de profil, ils semblent dépourvus d'ailes. Avec leur grosse tête vitrée, leurs roues épaisses et carénées, hautes comme un homme, leur carlingue au ventre arrondi en forme d'abdomen, leur fuselage à grand allongement, ils tiennent plutôt du squale que de l'oiseau. Mais, vus de face, on comprend aussitôt leur magnifique structure.

Dix tonnes et ne présenter au maître-couple que ce minimum d'obstacle à l'avancement ! Porter 6 h d'essence dans ses plans et n'offrir que cette mince ligne d'aile ! En vérité, pour dater de 1935, ce cher et vieux bombardier est, pour l'époque, en avance sur sa génération. Mais ne faire que du 200 à l'heure, du 210 ou du 220 au maximum en marchant à tout casser. Quelle misère ! C'est la faute de ses moteurs. N'avoir que deux moteurs de 870 CV pour entraîner, une pareille masse, quelle gageure. Plus encore que par ses cellules, l'aviation française de 1940 souffre par ses moteurs. Mais on a ce qu'on a, et on va son bonhomme de chemin faire son devoir sans crier au miracle.

Aujourd'hui, le plein des réservoirs d'essence a été complété à 2.720 litres. Quant aux bombes, le chargement est différent entre les avions de la 34ème et ceux de la 38ème Escadre.

Les appareils de la 34ème emportent 16 bombes de 50 kg dans le coffre de fuselage, 2 bombes de 100 kg et 2 bombes de 200 kg sous les ailes. Soit, au total : 1.400 kg. Les appareils de la 38ème emportent 20 bombes de 50 kg dans le coffre de fuselage et deux bombes de 100 kg sous chaque aile. De quoi infliger de sévères dommages à l’ennemi, si tout peut être porté chez lui.

Si tout peut être porté chez lui...

Pour la dixième fois, les chefs de bord viennent de consulter leur montre :

12 h 51

Nous abordons les lignes en formation de parade, à 180 à l'heure, note le Lt Foucher. Au-dessous de nous, de nombreuses batteries d'artillerie amies sont en action.

Immobiles à leur poste, tous les membres des équipages ont les nerfs rendus. Marcher à 180 à l'heure à 800 m d'altitude, il faudrait être inconscient pour ne pas mesurer toute l'imminence du danger. Chacun s'efforce de n'y pas penser et d'occuper son esprit par des détails immédiats.

À bord du 69, le radio-mitrailleur Thévenard assure le jumelage de ses Lewis et chasse la vision de sa petite fille qui vient d'avoir sept mois, en chantonnant la rengaine du phono de l'escadrille, une chanson d'Édith Piaf "Je n'en verrai pas la fin".

Devant lui, arrivant par le couloir, il reconnaît la silhouette du Cne Marie, dans son armure de preux moderne. Tête étroitement casquée de cuir ; figure sertie par le heaume de peau de daim, combinaison verdâtre serrée aux poignets et aux chevilles, sac-parachute dorsal fixé aux épaules par les bretelles croisées, sur les flancs et à la taille par la haute ceinture de sangle, où luit dans sa gaine l'éclair de la poignée-cisaille ; relais de poitrine de téléphone de bord, avec son macaron de nickel et son pavillon d'ébonite, cupule de caoutchouc de l'inhalateur d'oxygène que prolonge sa hideuse trompe annelée encore inutile à cette faible hauteur, gants-crispins à larges pavillons pour protéger les mains du froid insoutenable des grandes altitudes.

En 1940, l'équipement des membres d'équipage des Amiot,

était sensiblement le même que celui des pilotes de chasse

Silhouette inquiétante des temps nouveaux, spécimen de la faune apparue sur la terre avec le XXème siècle et qui n'est pas conçue pour se mouvoir au sol, mais pour vivre et respirer dans l'épouvante livide et glacée du désert stratosphérique, où nul être, ni homme ni bête, n'a encore pu s'aventurer.

Un torse humain, ce buste qui se penche vers le Sgc Thévenard ? Peut-être ? Mais un cœur d'homme en tout cas, sensible à la peur et au courage, à la douleur et à la joie, à la fierté de défier la mort et animé de la volonté inflexible de lutter jusqu'au bout pour le seul bien qui mérite qu'on vive quand on le possède et qu'on meure pour le reconquérir quand on l'a perdu : la liberté.

Ce cœur ? Une pauvre petite machine, fragile et merveilleuse, jetée dans l'insondable nature. Un pauvre petit moteur qui, depuis des millions d'années, bat toujours à la même cadence infime de 72 pulsations-minute, mais qui a su construire d'autres moteurs, des moteurs géants tournant, eux, à 3.000 t/mn et capables, comme la prière élève l'âme au-dessus du monde, d'enlever pour quelques heures son misérable corps, chétif et périssable, au-dessus des souffrances et de la boue du sol.

Conquête du ciel ? Formule creuse. Victoire trop chèrement achetée. La terre n’a pas conquis le ciel, c'est le ciel qui a conquis la terre et qui se venge. C’est du ciel aujourd’hui que jaillit la foudre et que surgit la mort ? Et les ailes inventées par l'homme se tournent contre lui. Que la guerre serait simple et primitive sans l'aviation ! Qu'elle est devenue par sa faute terrifiante et compliquée !

- « Thévenard, ouvrez l'œil, on arrive danse la zone dangereuse. Ils peuvent nous tomber dans le dos d'une seconde à l'autre. » crie dans le vent le Cne Marie.

- « Compris, mon capitaine. »

Les mots sont échangés en élevant la voix, mais sans effort. Aux autres postes, ce ne serait même pas nécessaire. Dans la carlingue de l'Amiot, cependant non insonorisée, les bruits se fondent en un bourdonnement régulier et comme ouaté, floconneux, sur lequel se détachent avec netteté les sons parasites, même légers : le pas d'un homme, le froissement d'un papier, la chute d'un crayon sur les cannelures du parquet de duralumin.

Franchissant les 2 m d'abîme qui le séparent de la tourelle supérieure arrière, le Cne Marie s'est hissé auprès du Sgc Teyssier :

- « Ça va, Teyssier ? Rien de nouveau ? »

- « Rien de nouveau, mon capitaine. »

Les deux hommes restent un court instant serrés l'un contre l'autre dans le poste exigu, derrière la coupole transparente, puis le Cne Marie revient vers l'avant par le même chemin.

Il pousse jusqu'à la proue, parcourant ainsi plus de 8 m, toujours debout, sans se courber, aussi à l'aise que dans la coursive d'un bâtiment de guerre. Le Sgc Legrand est à sa pièce, mains aux poches.

Il veille, attentif. Tout va bien. Pas besoin de lui parler. Rien à dire.

Ayant branché son téléphone à l'une des prises échelonnées dans le couloir, Marie appelle le pilote, l'Adc Speich :

- « Allo, Speich ? »

- « Allo, mon capitaine. »

- « Ça va ? »

- « Ça va. »

- « Tenez bien le cap. C'est toujours au 90. »

- « Compris, 90. »

- « C'est Sedan, mon capitaine, cette ville-là, en avant vers la gauche, avec ces toits d'ardoise ? »

- « Oui, c'est Sedan. On est arrivé. »

Tous les membres de l'équipage ont pu entendre ce dialogue, le téléphone étant au relais général. Chacun d'eux aurait pu, au besoin, se mêler à la conversation, précieux avantage pour la liaison et l'entente constantes entre les cinq hommes du bord.

Le Cne Marie est revenu s'asseoir à sa place, devant son pupitre. Par les larges hublots ouvrant sur le vide, il observe. Il calcule qu'on est à peine à 650 m au-dessus du sol. L'altimètre était au 0 à Nangis. Il est à 800 m à présent. Or, il y a de 100 -150 m de différence d'altitude entre la cuvette de Nangis et l'Ardenne. 600 m, la portée optima pour tous les canons, toutes les mitrailleuses de la Flak. Ils ne vont pas tarder à entrer en action. Encore quelques minutes, quelques secondes peut-être, et la sarabande va commencer. Marie songe qu'en ce 14 mai 1940 sa peau n'a plus grande valeur, non plus que celles de tous les braves gens qui l'accompagnent.

Elles sont longues à passer, ces secondes ! Devant lui, la rose du compas, décorée de ses chiffres multicolores, tourne lentement dans la cuve emplie de glycérine. Le niveau bleu de l'indicateur de pente est bloqué strictement au 0. Tout va bien.

À bord du 80, le Cne Véron, magnifique entraîneur d'hommes, a, lui aussi, terminé sa ronde. Il n'a pas dormi depuis trois nuits et ne tient debout que par un miracle de volonté. Chef de bord de l'avion-guide, et responsable de la route, il a ouvert la trappe de visée pour mieux suivre le sol. Il colle à son itinéraire, le cap au droit des ponts du Chiers. Rien ne t'en fera dévier.

Comme Marie, il ne donne pas cher de sa peau. Mais la fierté de remplir une mission utile entre toutes habite son cœur, il n'a qu'une crainte, être abattu avant de l'avoir accomplie. Il a encore dans la mémoire les dernières paroles du commandant de groupement, autre entraîneur d'hommes fameux dans le bombardement, le Col François :

- « La situation où nous sommes est comparable à celle de 1918, à la deuxième bataille de la Marne, quand l'aviation a contribué à enrayer l'avance allemande en faisant sauter les ponts jetés sur la Marne »

Et il avait ajouté :

- « Même avec nos vieux zincs datant de 1935 et qu'on vous avait toujours promis de remplacer, mais sans jamais tenir cette promesse, vous ferez comme vos aînés, vous irez jusqu'au bout et vous réussirez ! »

Aller jusqu'au bout ? Pas un de ces hommes, à bord de ces avions, ne pense à autre chose.

Dans l'aviation, où se cultivent les plus rares vertus de bravoure et de sacrifice, il en est une qui domine toutes les autres et que les équipages ont toujours fait briller en lettres de feu au plus haut du ciel, aux pires heures de la guerre : l'honneur. Les équipages qui sont là vont le prouver.

Dans la fournaise

En avant et à droite de l'avion-guide, quatre flocons d'un blanc laiteux viennent soudain de naître. Ils s'épanouissent et s'enflent démesurément comme des ballots de coton suspendus dans le vide : les premiers coups de la Flak.

Tout le monde sait ce que cela veut dire. C'est la salve de réglage. Elle n'a pas été au but, c'est de la veine ! Gare aux autres.

Celles-ci arrivent dans le même instant. L'air s'est embrasé d'un seul coup. Ce ne sont que flocons noirs, pour les plus petits, ou d'un gris verdâtre, pour les plus gros, qui ponctuent le ciel de leur pointillé sinistre avec un éclair bref et aveuglant.

Les obus traceurs croisent et recroisent leurs trajectoires étincelantes comme les barreaux d'une cage lumineuse. Les Amiot, pauvres oiseaux condamnés, avec leur vol lent et leur plumage sombre, sont enfermés dans cette cage. Ils vont droit leur chemin, dédaignant une manœuvre inutile.

En quelques minutes, des milliers et des milliers de projectiles de tous calibres éclatent et se renouvellent autour d'eux. Dans les carlingues, le bruit est devenu assourdissant. Les coups de gong sourds se succèdent sans interruption sur la basse des moteurs, quelques-uns plus brisants, plus secs, avec une lueur éblouissante. Ceux-là ne sont pas loin. L'intérieur des avions résonne alors comme une cloche, tandis que les tôles criblées de mitraille sont cinglées par une grêle d'orage. Des déchirures menaçantes s'ouvrent dans les fuselages et dans les ailes. Les rhodoïds éclatent avec fracas et viennent joncher de leurs fragments de verre les parquets de métal. Par les ouvertures pénètre un relent âcre qui prend à la gorge et pique les narines : l'odeur de la poudre que, même ici en plein ciel, le brassage des hélices ne parvient pas à éliminer, tant sont denses les gaz dégagés par les explosifs.

Les équipages demeurent calmes. Attentifs à tenir la route et l'altitude, les pilotes rectifient leur position à petits coups de volant. Les officiers de tir, agenouillés aux trappes de visée, voient glisser vers eux les objectifs, minces traits parallèles de couleur claire sur le fond gris ardoise de la Meuse et vert foncé du Chiers.

Tous restent insensibles au bruit des éclatements qui les entourent. Les ponts, les ponts, couper d'abord les ponts ! Les couper à tout prix ! On verra plus tard à essayer de ne pas se faire descendre. Pour l'heure, il faut aller à la verticale des ponts et vider les coffres. Après, les veinards qui n'auront pas été atteints tâcheront de s'en tirer. Ils seront peu nombreux.

Les Morane 406, qui jusqu'alors sont restés à la hauteur des Amiot, prennent de l'altitude, autant pour ne pas rester inutilement exposés au tir de la Flak, que pour mieux assurer la protection des bombardiers contre la chasse ennemie. Celle-ci ne saurait, en effet tarder à apparaître.

Près de l'Amiot n° 69, un Morane, pris sous l'aile par un éclatement d'obus, est projeté de plusieurs mètres en l'air et danse comme un cheval de cirque. Mais son pilote le rétablit. Il monte dans la fumée des explosions. Le ciel est si obscurci, que les avions, même rapprochés, se perdent souvent mutuellement de vue.

La cellule de tête, toujours formée en losange, atteint maintenant la Meuse. Tous les autres la suivent. Soudain le halètement saccadé d'une mitrailleuse domine le grondement des moteurs et les éclatements d'obus. Puis un autre. Un autre encore, De proche en proche le combat s'allume. Les Messerschmitt viennent d'entrer dans la lutte. Bientôt la mêlée fait rage. Des nappes de balles incendiaires montent du sol à l'adresse des Amiot, ou, tombant du ciel, zèbrent l'air dans tous les sens.

Les artilleurs allemands, attentifs à ne pas atteindre les leurs, interrompent parfois leur tir pour laisser le champ libre aux chasseurs, puis, les brèves passes terminées, le reprennent aussitôt.

Les Amiot se défendent avec énergie et le crépitement des mitrailleuses avant et des mitrailleuses arrière est devenu incessant. Le bruit est infernal et il faut maintenant crier dans les téléphones de bord pour se faire entendre. Il est nécessaire d'avoir les nerfs solides pour ne pas se laisser aller à l'épouvante, en sentant à chaque instant vibrer sous ses pieds d'un lourd frémissement, au souffle des obus, la masse entière de l'avion.

13 h 15

Les 4 appareils de la cellule de tête, bien que criblés de balles et d'éclats, sont encore intacts dans leurs œuvres vives. Il n'en est pas de même pour toute la formation.

Déjà, de sinistres torches se sont allumées dans le ciel et plusieurs Amiot des 34ème et 38ème Escadres, en flammes, ont coulé à pic, laissant derrière eux une épaisse traînée de suie qui, longtemps après qu'ils se sont écrasés sur le sol, stagne encore dans le vide, avant de se diluer sous le vent. Ont-ils été atteints par la Flak ou par la chasse allemande ? Nul ne pourrait le dire. Il faudra pour l'établir le témoignage des rares rescapés qui se balancent en ce moment au bout de leurs parachutes, et descendent lentement à travers le réseau mortel des balles et des obus.

À bord de la cellule-guide, la situation va rapidement s'aggraver.

Le n° 69, ailier gauche, navigue péniblement, en butte à un tir de DCA de plus en plus précis. Des chapelets d'éclatements accompagnent son vol et l'encadrent dangereusement. Par contre, les guetteurs ne signalent l'approche d'aucun appareil de chasse ennemi. Sans doute ceux-ci sont-ils aux prises avec les Morane de protection et les quelques Bloch 152 de renfort qui viennent, dit-on, d'apparaître dans la bataille.

Bloch 152 (Traditions-air)

À cette altitude moyenne, on ne perd aucun détail de ce qui se passe au sol. L'animation est intense sur les deux rives de.la Meuse. L'ennemi a largement débordé sur la rive gauche et la tête de pont qu'il a réussi à y établir prend de terribles proportions.

De nombreux engins blindés ont déjà franchi le fleuve. Couper les ponts n'a presque plus de signification, car, situation des plus graves, la Meuse n'est déjà plus sous le feu de notre artillerie, trop lointaine. Il faudrait pouvoir maintenir une permanence massive d'aviation de bombardement au-dessus de la vallée, de jour et de nuit, afin d'empêcher les Allemands de rétablir de nouveaux ponts, ou de traverser l'eau à l'aide de radeaux pneumatiques. L'indigence des effectifs de l'aviation française ne saurait permettre une mission aussi prolongée.

Mais voici les quatre Amiot bientôt à la verticale des objectifs. Pour tromper leur attente, la plupart des mitrailleurs, selon les ordres reçus au départ, ouvrent le feu contre les troupes au sol. Non sans succès. Des groupes particulièrement vulnérables sont pris sous leurs rafales et dispersés, parfois avec de lourdes pertes. Mais que peuvent ces piqûres de moustiques contre cet océan d'acier qui se rue vers la Meuse ?

Le Sgc radio-mitrailleur Thévenard, comme il se penche à son vertigineux balcon, voit exploser la première salve de bombes, larguée sans doute par l'avion-guide du capitaine Véron. Elle soulève de noirs geysers à un carrefour, au coin d'un pont vers lequel se pressent de nombreux véhicules.

Beau travail. En quelques secondes, le carrefour est devenu méconnaissable, remplacé par un alignement de cratères violet-sombre, au milieu d'un amas de chars et de voitures écrasés et culbutés.

Le Sgc Thévenard va crier d'enthousiasme, lorsqu'une volée de fragments de rhodoïds pulvérisés arrive dans un bruit de tonnerre et le cingle au visage. Une trombe d'air s'engouffre dans le couloir, balayant tout sur son passage. Là-bas, à l'extrême pointe du fuselage, la mitrailleuse du Sgc Legrand brusquement s'est tue.

La tourelle avant a été emportée par un obus de plein fouet. La coupole, le poste de tir, avec son berceau de tourelle et sa pièce sur affût mobile, a disparu, L'avion n'a plus d'avant. À sa place, une plaie béante aux lèvres de tôles déchiquetées ouvre sur le vide.

Par miracle, le Sgc Legrand est toujours là. L'obus a enlevé le poste juste au moment où il venait de le quitter pour deux secondes afin de prendre des chargeurs disposés à un demi-pas plus en arrière. Avec un sang-froid magnifique, Legrand se relève et, se voyant désormais sans emploi, se dirige tranquillement vers l'arrière, où il retrouve Thévenard.

- « Ma mitrailleuse est partie, dit-il très calme. »

Et, montrant tout autour d'eux les tôles perforées de balles et lacérées d'éclats, tandis que les détonations continuent de faire rage dans le ciel, il ajoute avec un sourire gouailleur :

- « Y a pas à dire, on est des clients considérés Le service d'accueil est très correct. »

Puis il dépose à terre les tambours de cartouche, qu'il portait sous les bras.

La position de l'Adj Speich, juché à son poste de pilotage, face à l'abîme, avec l'air qui se précipite en torrent et le colle sur son siège comme une mouche contre un pare-brise d'automobile, doit être des plus pénibles. Il est aussi calme que Legrand. Aussi calme est également le Cne Marie. Celui-ci, sa visée faite, a largué ses premières traînées en même temps que larguaient les leurs le Cne Véron à bord du 80 et le Lt Foucher à bord du 85. Puis, adressant un sourire significatif à son équipage, Marie est allé au milieu du couloir faire jouer la commande peinte en rouge de la porte d'évacuation. Le panneau a aussitôt disparu, soufflé dans le vide. L'orifice carré ouvre vertigineusement sur l'abîme.

Tous ont compris. Le 69 doit être considéré comme en perdition. Dans un instant peut-être, il faudra, sur l'ordre du chef de bord, aller s'asseoir là-bas, sur le parquet de fer, laisser pendre ses jambes et se jeter.

La fin du 56

Si le 69 est en perdition, le 56, lui, est déjà perdu. Les autres équipages le voient soudain s'engager dans un terrible piqué. Une abondante fumée noire, puis d'horribles flammes, longues trois fois comme l'avion, s'échappent de ses réservoirs.

Qui l'a touché ? La Flak ou la chasse ? Il est impossible de répondre à une telle question, la bagarre est trop générale, trop confuse. Tout le ciel est en feu. Les Messerschmitt et les Morane se battent sans arrêt au-dessus des Amiot, tandis que les obus ne cessent d'éclater par grappes entières et que les projectiles traceurs de tous calibres venus du sol, tissent autour des appareils l'impressionnant rideau de leurs trajectoires.

Le courage des pilotes des Messerschmitt doit être impartialement loué. Ils ont autant de chances d'être abattus par le feu de leurs, propres troupes que par celui des équipages français. Cela ne les empêche pas d'évoluer autour de leurs adversaires avec un mépris absolu du danger. Il est vrai que l'occasion est trop belle : rencontrer en plein jour ces gros avions de nuit peints en noir qui marchent à 180 à l'heure ! On ne lâche pas un pareil gibier !

Le Sgc Occis, pilote du 56, tente contre tout espoir d'atterrir en flammes sur les prairies avoisinant la Meuse. Mais bientôt le contrôle de ses commandes lui échappe. L'avion n'est plus qu'une fournaise. Toute manœuvre est devenue impossible.

Deux paquets blancs s'échappent du brasier et s'ouvrent presque simultanément comme des fleurs géantes. Ce sont les parachutes du Sgt-mitrailleur Gély et du Sgt-radio Ankaoua. Ceux-là seront peut-être sauvés, s'ils parviennent à franchir les nappes de balles qui sifflent autour d'eux et qui, même sans leur être destinées, les accompagneront jusqu'au sol.

Le Sgc Thévenard, de sa place, ne perd pas un détail du drame poignant. Il voit une silhouette, sans doute celle du Sgc Occis, en combinaison grise, parachute au dos, faire jouer la trappe d'évacuation du poste-pilote, se hisser à l'extérieur et s'asseoir sur le toit de l'avion. Est-ce bien Occis ? Il cherche à se dégager les jambes pour se jeter dans le vide. Y parviendra-t-il au milieu des flammes ? Un flot d'étincelles dans un tourbillon de fumée d'un noir de suie, que le courant d'air de la chute ouvre comme un éventail, cache à Thévenard la fin de cette tragédie.

À bord du 56, seuls les deux officiers sont restés : le Cdt de Laubier et le Lt Vauzelle. Ils ont dédaigné le salut.

Au départ, Laubier avait eu le pressentiment que ce vol serait son dernier vol, cette mission sa dernière mission. Et il avait choisi, on l'a vu, le poste le plus exposé, celui de mitrailleur arrière.

Vauzelle, remplissant sinon en titre du moins en fait les fonctions de navigateur-chef de bord, aura certainement voulu se prévaloir du privilège, qui, selon les consignes, revient au chef, d'évacuer le dernier. Mais, ce privilège, Laubier l'aura, lui aussi, réclamé. Il lui appartient. C'est son bien. Il ne l'a jamais concédé. Il refuse de s'en dessaisir.

Nul témoin ne pourra jamais rapporter les dernières paroles échangées entre les deux hommes ni les répliques du pathétique dialogue. Mais on les connaît. Par leurs bouches, ce sont les traditions de la vieille aviation, de la vieille aviation aux tempes grises, qui s'expriment. Laubier et Vauzelle, combattants de 1914-1918, appartiennent tous deux à la génération qui a établi et maintenu les traditions de l'aviation. Les jeunes sont venus, l'École de l'air est née et a ouvert ses portes, au-dessus desquelles flamboie en lettres d'or sa noble devise : "Faire face".

Et, de promotion en promotion, ces traditions se sont transmises. À cette heure, au cours de cette terrible année 1940, tous, vieux et jeunes, aux quatre coins du ciel, sont en train de les cimenter du plus pur de leur sang. Nul davantage que Laubier et Vauzelle.

Laubier n'aurait qu'un geste à faire pour se jeter. À l'arrière, protégé du vent relatif par la masse de l'avion, même en piqué il lui serait loisible d'évacuer.

Mais il reste.

Vauzelle n'aurait qu'un pas à parcourir vers l'avant pour se laisser glisser par la trappe de tir, ou vers le couloir pour gagner l'ouverture de la porte de secours larguée tout à l'heure par Gely.

Mais il reste.

Laubier reste, puisque Vauzelle refuse de partir avant lui. Vauzelle reste, puisque Laubier ne consent pas à abandonner le premier le bord. Mieux, il parvient jusqu'au poste de second pilote et saisit les commandes, car voici que le 56, traînant sa chevelure de flammes, semble reprendre vie. Nul doute, il se rétablit en ligne de vol ! Les derniers yeux qui le verront l'attesteront. Une main tient le volant, c'est sûr. On vit à bord.

On y vit d'autant plus que l'on continue d'y combattre. Voilà que la mitrailleuse du Cdt de Laubier parle. Son crépitement clair et précipité se détache sur le tumulte de la bataille. Les éclairs des balles jaillissent du poste-arrière et se distinguent nettement sur le fond vert-sombre de la campagne. Sur qui tire Laubier ? Sur quels adversaires ? Sur le ciel ou sur le sol ? Qu'importe, il tire. Mort-vivant que nulle puissance humaine ne saurait désormais sauver, il tire. Image éclatante, testament prophétique que lèguent ces hommes au moral d'acier à tous les faibles, à tous les hésitants, à tous les lâches qui n'auront pas voulu comprendre qu'un pays n'a de chances de salut que si l'on combat jusqu'au bout, que si les armes sont servies jusque dans la mort et que les doigts des cadavres se serrent sur la crosse des mitrailleuses.

Une seconde encore et l'Amiot 56, bolide empanaché de flammes et d'étincelles, va percuter le sol dans un sombre rejaillissement de feu et de poussières. C'est la fin, il n'y a plus d'Amiot 56.

Non, ce n'est pas la fin. Il y aura toujours un Amiot 56. L'écharpe de fumée qu'il a dessinée dans sa chute et qui stagne encore là haut, derrière lui, pourra se dissoudre dans l'atmosphère, mais rien ne saurait l'effacer. Son sillage restera pour toujours inscrit sur le ciel de France. La voix des Lewis du Cdt de Laubier pourra s'éteindre dans la vallée de la Meuse, mais son écho ne cessera pas de retentir à travers les temps au cœur des équipages de l'Aviation française.

On n'est vraiment vaincu et l'on n'est vraiment mort que si l'on n'a pas su mourir.

Le 56 a su mourir.

Le combat du 69

Cependant, à bord du 69, la situation va devenir rapidement intenable.

Toutes ses bombes ont été larguées. Des gerbes d'eau et de fumée ont encadré ou atteint les ponts de la Meuse. Leurs impacts se sont mêlés à ceux des projectiles des autres équipages. Le travail de destruction est déjà largement amorcé. Les avions des 34ème et 38ème Escadres qui suivent par derrière, ceux du groupement Lefort et les avions anglais qui arrivent par d'autres voies le parachèveront, à quel prix !

Le 69 n'a plus rien à faite sur le champ de bataille. Il vire de bord à la verticale des faubourgs de Sedan.

Les mitrailleurs Teyssier et Thévenard en profitent pour braquer leurs pièces vers le sol et brûler des chargeurs sur le flot gris, hommes et voitures, qui se presse et se hâte à travers, les rues. Le mitrailleur Legrand, sans mitrailleuse, s'est reporté vers l'avant se mettre à la disposition du Cne Marie.

Personne n'a d'illusions. Dans l'état où il se trouve, le 69 ne pourra tenir l'air longtemps. Il est littéralement en lambeaux. Et les obus s'acharnent toujours autour de lui. Leurs éclats le criblent et le traversent dans tous les sens. Le Sgc Thévenard est touché à la jambe. Son sang coule et se répand dans les cannelures du plancher de son poste. Il n'interrompra pas pour autant son tir.

Le vieux 69 gémit dans toutes ses œuvres. Des courants d'air froid le parcourent à travers ses déchirures, éveillant de ces sonorités suspectes, de ces murmures étranges, de ces susurrements insolites, de ces plaintes de tuyaux d'orgues qui, en l'air, font dresser les cheveux des moins aguerris et serrent d'inquiétude le cœur des plus braves.

Deux trous énormes, l'un à côté de l'autre, sont ouverts au milieu du plan gauche. Un autre, plus vaste encore, a crevé l'aile droite, si large que la cocarde a complètement disparu. Un réservoir entier a été arraché entre le train d'atterrissage et le fuselage. Des avaries de moindre importance ont lacéré un peu partout l'avion. Le ciel livide apparaît à travers les innombrables plaies de son revêtement sombre. Les capots sont également criblés et les moteurs baissent de régime. Le 69 perd de l'altitude.

Soudain, le Sgc Thévenard, les yeux agrandis, tend les bras. Une bombe est restée accrochée là-bas, sous le plan gauche ! C'est une bombe de 100 kg. Elle pend, l'ogive en l'air, l'empennage dirigé vers le bas, coincée dans une des mâchoires du lance-bombes GPU qui, sans doute, s'est mal ouverte.

Thévenard la désigne au Cne Marie. Celui-ci manœuvre aussitôt, mais en vain, tous les leviers pour la libérer. Rien à faire ! Elle reste là, méchamment agrippée comme une bête vivante et redoutable, avec son abdomen fuselé, d'un gris luisant cerclé de rouge. Au moindre choc qui l'atteindra, au moindre éclat de projectile, à la moindre flamme qui la léchera, elle explosera et, avec elle, explosera tout l'appareil avec son équipage.

Des minutes passent. C'est décidément impossible de la larguer. Marie renonce. Tant pis. Le 69 continue son vol, avec cette nouvelle épée de Damoclès attachée à son aile. Il fait du S-W, cherchant maintenant à s'éloigner du champ de bataille. Le 85 est toujours à sa droite. L'avion-guide, le 80, du Cne Véron, a disparu.

Soudain, le mitrailleur Legrand, envoyé par le Cne Marie, reparaît dans le couloir et revient trouver Thévenard. Ordre du capitaine : l'avion s'embarque en piqué, le pilote ne peut le rétablir et pense que les commandes de profondeur sont ou coupées, ou coincées. Très grave. Chercher immédiatement avec le mitrailleur Teyssier à l'intérieur de la carlingue et aussi loin que possible dans la queue, pour trouver à tout prix ce qui ne va pas et débloquer les commandes. Faire vite.

Il est temps, en effet. Le piqué augmente. Tout siffle à présent dans l'appareil sur un ton suraigu.

L'aiguille du Badin dépasse le 300. À 350 ce sera fini. La faiblesse des commandes ne permettra plus de redresser les 10 t de l'Amiot engagé maintenant sous un angle de près de 50°.

Thévenard prévient, au-dessus de lui, Teyssier et, traînant sa jambe blessée, se met en devoir de vérifier lui-même le parcours des commandes depuis les coffres à bombes jusqu'à l'étambot. Teyssier, abandonnant ses mitrailleuses, se courbe en deux et pénètre dans le fuselage. Le vacarme est toujours infernal et les obus continuent de s'acharner sur le malheureux 69.

Quel destin fatal pèse donc sur le vieux monde ? Vers quel gouffre l'emporte-t-il ?

En temps normal, les drames de l'air retiennent la sympathie universelle. Il n'est pas un être, quelles que soient sa nationalité, sa race, qui, dans une catastrophe aérienne, déjà bien assez épouvantable par elle-même, ne cherche à prêter assistance à l'équipage sinistré, à le secourir, à le sauver. Mais aujourd'hui un temps affreux est arrivé. Et l'homme éprouve une grande joie à voir d'autres hommes, ses camarades, ses frères du ciel, précipités dans l'abîme après qu'il s'est lui-même acharné à briser leurs ailes.

En vérité, une malédiction s'est abattue sur l'humanité. De quel prix faudra-t-il payer de tels crimes ?

Et voilà que soudain le 69 se rétablit. Le piqué mortel cesse. Le pilote, Speich, a pu remettre l'avion sur sa ligne de vol. Teyssier descend les échelons de son poste et, à cheval sur l'abîme (son téléphone a été coupé par les balles) crie qu'il a découvert la cause de l'avarie. C'était un éclat d'obus qui, ouvrant une déchirure dans le revêtement de métal du fuselage, avait causé tout le mal, en coinçant un guignol de rappel. Teyssier a pu écraser à coups de pied les lèvres de la déchirure, et libérer les commandes.

L'équipage souffle et chacun reprend sa place. Peut-être le 69 réussira-t-il à s'en tirer ? L'espoir renaît.

Le Sgc Thévenard, dont la blessure saigne toujours, se remet à ses mitrailleuses et ouvre le feu sur des groupes ennemis qui défilent sous lui, parfaitement visibles et reconnaissables à leurs uniformes gris. L'Amiot n'est guère plus haut qu'à 300 m au-dessus du sol.

Le Sgc Teyssier surgit de nouveau sur son échelle et, le poing tendu, hurle à Thévenard des invectives difficiles à saisir. Thévenard comprend qu'il l'accuse d'avoir tiré maladroitement avec ses mitrailleuses dans l'avion lui-même. Des balles venues de bas en haut ont criblé le fuselage tout autour de Teyssier.

Non, ce n'est pas Thévenard qui a tiré. Un vrombissement cuivré couvre la voix des moteurs. Une ombre d'oiseau de proie passe à toucher l'Amiot, vire à gauche et, dans un éclair, présente ses croix noires, un Messer !

Personne ne l'avait vu, celui-là ! C'est un 109. Il s'était glissé par en-dessous.

- « Sommes attaqués, un Messer tout seul, par en dessous, ll vire à gauche en montant ! » signale Thévenard.

Aussitôt, l'adjudant Speich manœuvre. Justement des nuages sont là. Speich y jette le 69 et pénètre dans le brouillard laiteux, où règne une lumière diffuse. Précaire défense. Le banc nuageux a l'épaisseur d'une feuille de papier. L'Amiot en ressort aussitôt, ruisselant de soleil.

Ni le Cne Marie, ni l'Adj Speich, peinant de plus en plus dans le torrent d'air qui lui arrive à hauteur de ceinture, ni Legrand, ni Thévenard, n'aperçoivent plus d'ennemis. Dans le même temps, le bruit assourdissant des éclatements d'obus cesse comme par enchantement. Le 69 est sorti de la zone dangereuse. On va pouvoir respirer et s'occuper maintenant à disputer sa peau aux seuls éléments. Et aussi à cette sacrée bombe qui, monstrueuse sangsue pendue par sa ventouse, refuse toujours de se décoller de la face de l'aile. L'atterrissage avec elle promet d'être assez sportif.

Non, on ne sera pas tranquilles ! Voilà que le jumelage de Teyssier, là-bas vers l'arrière, parle. On entend sa voix sèche, sa cadence précipitée, rageuse, très mauvais signe.

Thévenard a repris en hâte la crosse de ses Lewis. Il scrute le vide. Oui, c'est encore un Messer, un seul. Le voilà. Il monte sournoisement, cherchant à se placer dans l'angle mort, sous la queue. Il grandit à vue d'œil, terriblement plus rapide que l'Amiot. Son excès même de vitesse le gêne pour une telle manœuvre.

Thévenard, qui ne le quitte pas des yeux et l'a pris dans son collimateur, le voit se cabrer sous un angle accentué, afin de freiner pour se mettre en bonne position de tir. Mouvement singulièrement audacieux.

Le pilote allemand va se présenter ainsi durant quelques dixièmes de seconde comme presque immobile par rapport à son adversaire, et en plein dans le champ de ses pièces. Cela pourra lui coûter cher.

Sans doute un jeune encore inexpérimenté, un gosse très gonflé mais inconscient qui veut à tout prix abattre aujourd'hui son premier avion, songe Thévenard.

- « Mais je ne me trouve aucun goût, moi gibier, pour lui permettre de figurer au communiqué. Non, mais des fois, on ne descend pas comme ça le 69 ! »

Le pilote du Messerschmitt comprend le danger. Il se sait attendu et cherche à sortir du champ des mitrailleuses de l'Amiot. Il force d'allure, s'approche à moins de 50 m et réduit alors à fond, de manière à ne pas risquer de dépasser l'appareil français et pouvoir se mettre en bonne situation pour ouvrir le feu. Mais la perte de vitesse imminente le gêne. Ses commandes mollissent. Difficile de manœuvrer.

C'est l'instant qu'attendait Thévenard. Thévenard est un mitrailleur éprouvé, un des meilleurs certainement de l'aviation. Il a fait maintes fois ses preuves à Cazaux. Le tir sur manche et le tir sur ombre n'avaient plus là-bas de secrets pour lui. Non plus que la correction-tireur et la correction-but. Ses mitrailleuses sont toujours briquées, étincelantes d'entretien. Il est connu.

Il est là, le cœur battant, l'œil embusqué derrière le réticule de son jumelage, très maître de ses nerfs. Avec un gaillard de sa trempe, la peau du Messer ne vaut plus très cher. On n'a pas idée de venir se coller, là, en plein dans les viseurs !

Elle ne vaut plus cher, la peau du Messer ? Voire ! Peut-être aussi cher que celle du fameux ours.

Thévenard distingue la tête du pilote allemand à travers son pare-brise, tout près. Celui-ci ouvre le feu le premier, Ses mitrailleuses d'ailes et de capot crachent des éclairs, toutes ensemble. Des coups de fouet bleuâtres encagent Thévenard, sans le toucher. Toute la salve est trop à gauche. Thévenard n'a pas tiré. L'œil rivé au collimateur, il attend que le chasseur ennemi décroche pour refaire son attaque. Alors il l'aura merveilleusement beau. Il le cueillera immobile dans le ciel. Correction 0.

Mais le pilote du Messerschmitt, d'une étonnante témérité, ou d'une juvénile inconscience, risque le tout pour le tout. Au lieu de refaire son attaque, il met pleins gaz et cherche sa visée.

Le point rouge du collimateur de Thévenard est comme vissé sur le pare-brise du pilote allemand. Thévenard sait qu'il ne dispose que de 4 secondes à peine de tir avec son chargeur de 100 cartouches, la cadence de ses pièces étant de 1.400 à 1.500 coups-minute. Il importe donc de ne rien gaspiller.

Son sang-froid est imperturbable, total. Il ne tirera que lorsque le museau du Messerschmitt 109 et ses empennages, vus en raccourci, arriveront sur une même droite, bien dans l'axe. Et justement les y voici. Thévenard écrase la commande de tir contre sa paume et lâche sa bordée. Oh, rage ! 5 ou 6 balles seulement s'envolent. C'est l'enrayage ! Et c'est la rafale allemande, la seconde, qui arrive à bout portant. Le Messerschmitt fonce comme un bolide. Thévenard entend un grand bruit de vaisselle cassée, son poste de TSF vole en éclats et s'émiette sous ses yeux. Des balles sifflent et ricochent comme des éclairs électriques sur l'acier de ses mitrailleuses.

Des lanières lumineuses et brillantes claquent tout autour de lui. Miracle, Thévenard est toujours debout, vivant. La gorge écrasée, des larmes sèches de désespoir sous ses yeux plissés, il voit le monstre au ventre jaune grandir démesurément et coiffer l'Amiot de son ombre géante. Il distingue, à les toucher, la tête du pilote et les deux croix noires sur fond blanc.

Thévenard se cramponne à la rambarde de son poste. C'est la collision, c'est sûr. Non, dans un grondement de tonnerre, tout a passé ! C'est fini ! Une grande aile bascule sur la gauche. Le Messerschmitt vire et s'éloigne en plongeant.

Alors, les larmes de Thévenard jaillissent. Il vient d'avoir un enrayage pour la première fois de sa vie.

Le chasseur allemand ne soupçonnera jamais la chance qu'il aura eue ce jour-là. Le Sgc Thévenard, d'un geste rageur, arrache les chargeurs de leurs logements pour chercher la cause de l'enrayage. Comme il lève les yeux, il aperçoit des flammes qui lèchent le plan gauche. La salve du pilote du Messerschmitt a porté, Le feu est à bord de l'Amiot.

La fin du 69 - 13 h 40

L'incendie gagne rapidement. Thévenard a prévenu le Cne Marié et tout t'équipage. Aucun espoir ne peut être conservé de sauver l'appareil. Aux postes d'abandon ! C'est la fin. Il faut même se hâter, car la chaleur commence à devenir insupportable. Les rhodoïds déjà se craquellent et se déforment. Et par malheur, le foyer de l'incendie est justement à gauche, du même côté que la bombe coincée. Tous les yeux la regardent Les flammes ne la touchent pas encore. Mais déjà, autour d'elle, la température doit monter de manière angoissante. Elle peut éclater d'une seconde à l'autre. L'Adj Speich est resté aux commandes, s'efforçant de maintenir l'avion bien en ligne de vol.

L'équipage se rassemble dans le couloir. Les traits de ces hommes de l'air sont calmes, mais tirés par la gravité de l'heure. Pas d'affolement. Ils ne sont pas pris au dépourvu. L'évacuation va se faire dans l'ordre si souvent étudié en temps de paix. La porte est larguée depuis longtemps.

À Legrand d'abord.

Allez, petit, vas-y. N'aie pas peur ! Le Cne Marie s'efforce de sourire. Cela a une valeur étonnante dans les circonstances présentes, le sourire du chef. Cela cimente fortement le sang-froid de l'équipage. Il faut savoir sourire. Marie sait sourire.

Legrand, par inadvertance, a manœuvré trop tôt la poignée de son parachute. La cisaille a joué. Derrière lui, la voilure de soie se répand comme une mousse blanche. Très grave. Le vent va s'y engouffrer, tout va s'embrouiller dans les suspentes, le parachute ne s'ouvrira pas, se mettra en torche et Legrand, quand il se jettera, tombera comme une pierre. Or, il ne s'est aperçu de rien. Le Cne Marie, sans un mot, a saisi la voilure à pleins bras et, au moment où Legrand disparaît par la trappe, la pousse en ordre à l'extérieur Le parachute se déploie normalement. Legrand est sauvé.

À Thévenard.

Un coup de reins, Thévenard est parti. Il a sauté directement de son balcon. Marie et Teyssier n'ont pas le temps de compter 2 secondes, qu'ils voient, là-bas, très loin déjà, peut-être à 200 m de l'avion, naître et s'épanouir une petite corolle blanche. C'est Thévenard. TVB.

À Teyssier.

Teyssier a l'évacuation la plus difficile. Pas de temps à perdre à cause des camarades qui attendent. Il s'assied comme il peut sur le plat-bord, dans l'affreux courant d'air, et tout de suite est balayé, emporté. Son corps rabote au long du fuselage, passe de justesse sous les empennages qui risquent de l'assommer et gagne le vide en roulant sur lui-même comme un noyé. Il s'agit de ne pas perdre la tête. Un coup de poignet. Des claquements secs, comme des gifles de vent sur des draps un jour de lessive, une secousse, et Teyssier, les côtes meurtries, descend tel un insecte au bout d'un fil.

Et maintenant à qui ? À Marie ou à Speich ?

Une fois de plus, le grand drame, le noble drame de l'aviation commence. Il va se répéter à bord du 69, comme il s'est déroulé tout à l'heure à bord du 56, et, avant eux, à bord de beaucoup d'autres avions et comme il se jouera encore nombre de fois dans l'avenir. Nul n'y peut rien. C'est la condition même de l'aviation qu'il en soit ainsi et c'est sur cette condition que s'appuient la tradition, l'esprit d'équipe, l'esprit de corps.

Le règlement est formel : en cas de naufrage aérien, c'est le Cdt d'avion qui reste à bord le dernier. Il n'évacue que lorsque tout l'équipage a lui-même évacué. Mais, par ailleurs, le règlement précise que le pilote doit conserver les commandes jusqu'au bout, maintenir l'appareil en ligne de vol, à vitesse aussi réduite que possible, de manière à faciliter la manœuvre d'évacuation des membres de l'équipage.

Il y a là une demi-contradiction dont les Cdt d'avion et les pilotes à l'esprit élevé (autrement dit tous les Cdt d'avion et tous les pilotes) se sont, depuis l'origine, emparés pour revendiquer l'honneur de rester le dernier

Est-ce le Cdt d'avion, ou le pilote ? Allez répondre ! Vous soulèverez des discussions passionnées. Tous les Cdt d'avion vous affirmeront qu'il n'y a aucune équivoque possible, le privilège revient à eux. Et c'est bien, en effet, l'esprit du règlement. Il en est de l'aviation comme de la marine.

C'est le plus élevé en grade, c'est le Cdt, c'est le chef, qui reste.

Mais, ripostent les pilotes, si le pilote s'en va, l'avion va perdre sa ligne de vol, exécuter une abatée, se livrer à des mouvements désordonnés, et le Cdt d'avion, quand son tour viendra, ne pourra plus se jeter en parachute. C'est donc bien au pilote à rester. D'autant plus, qu'il y a toujours sur chaque type d'avion une issue de secours spécialement aménagée à côté de sa place, pour lui permettre l'évacuation. C'est clair ?

Eh bien, non, ce n'est pas assez clair. L'esprit du règlement, entendu, est limpide. Mais pas la lettre. La lettre est ambiguë. Et c'est sur cette confusion que prennent toujours appui les pilotes pour élever, à chaque occasion, leur fière controverse.

La solution est d'ordre technique. Quand, au dernier moment, le chef de bord peut prendre les commandes à la place du pilote, l'affaire est réglée.

Pas de discussion. Mais ce n'est pas toujours possible. Cela dépend du type de l'appareil. À bord de l'Amiot 143, les commandes sont doubles, disposées sur deux étages. Mais le pilotage à l'étage inférieur est malaisé. On manque de vues et l'on ne peut guère que se fier aux instruments. C'est sur ce dernier point que va s'ouvrir avec véhémence, entre le Cne Marie et l'Adj Speich, le différend rituel. On ne sait rien de ce qui s'est passé entre le Cdt de Laubier et le Lt Vauzelle. On sait très exactement ce qui s'est passé entre Marie et Speich. Et de cela, l'aviation se doit de conserver le souvenir.

L'incendie ronfle à bord du 69. Un torrent de flammes et de fumée dévore son aile gauche. Dans l'habitacle, dans le couloir, malgré la violence des courants d'air, l'atmosphère devient irrespirable.

L'Adj Speich a fait jouer la poignée du toit escamotable de son poste. Et le toit est parti à grand fracas dans l'abîme.