Une mission qui se termine mal en zone Viêt

16 janvier 1954 - F8F n° 048 "C" - 85ème mission

Je devais décoller à 8 h, mais le crachin tellement dense sur le delta, retarde mon départ. Ma mission d’aujourd’hui est particulièrement intéressante. Je dois me rendre à Diên-Biên-Phù (DBP) en exécutant une RAV le long de la RP-13 bis et de la RP-41 à partir de Co-Noï. À DBP, je laisserai mon Bearcat et ramènerai à Bach-Maï, pour révision, l’avion de Parisot arrivé en fin de potentiel.

La météo prévoit du beau temps sur tout le parcours dès que l’épais crachin qui couvre le delta se sera dissipé en fin de matinée ou en début d’après-midi. En prévision d’un départ rapide, je déjeune plus tôt que d’habitude et passe aux "opérations" une nouvelle fois, pour avoir les dernières instructions

Le crachin commence à se lever. Il est temps de s’équiper et d’y aller.

13 heures 01, décollage. Je mets le cap sur Tu-Vu en restant au ras des diguettes des rizières, clôture avec "La Baume Airport" (la tour de contrôle de Bach-Maï) et passe sur le Channel 4, la fréquence des "opérations".

- « Torricelli de Rita 9 (c’est mon indicatif), début de mission »

- « Rita 9 de Torricelli, bien reçu, restez sur la fréquence »

Pas de bavardage inutile à la radio. La fréquence ne doit pas être encombrée inconsidérément et la discrétion est de rigueur pour le cas où les Viêts seraient à l’écoute. Arrivé à Tu-Vu, je remonte vers le N-NO pour observer la piste qui mène à Tan-Son : R.A.S. À Tan-Son, je prends la piste orientée vers l’ouest, dite piste de Tu-Cûc qui assure la jonction entre le réseau routier proche du delta et la RP-13 bis que les Viêts ont réactivée pour diversifier les possibilités d’acheminement de leurs troupes et matériels sur DBP.

Au passage sur Brutus, je note le bon état de la route et l’absence de trace de véhicule. Rien à Gia-Phu. A Van-Yen, je scrute plus particulièrement les berges pour repérer le bac qui assure la traversée de la Rivière Noire pour rejoindre la RP-41 près de Môc-Châu : rien ! Décidément, la première partie de la mission est bien décevante. La suite sera peut-être plus prometteuse ! Van-Yen dépassée, je prends un peu d’altitude pour me rendre directement sur Co-Noï, point de départ de la deuxième partie de ma mission.

Soudain, le moteur claque deux fois de suite et de la fumée sort des pipes d’échappement. Immédiatement, j’effectue les manœuvres prévues pour le décrassage du moteur tout en contrôlant manomètres et thermomètres. Tout est normal. Ce n’est qu’une alerte comme il s’en produit de temps à autre. Le moteur avait besoin d’un bon décrassage et il a repris son ronronnement habituel. Un coup d’œil au cap quand tout à coup, le moteur claque à nouveau, fortement et de plus en plus rapidement. De fortes vibrations secouent l’avion et, dans le même temps, mon rythme cardiaque a tendance à s’accélérer car j’ai l’impression que cette fois-ci, c’est sérieux. En vain je cherche un régime qui permette d’atténuer les pétarades du moteur, mais aucun effet satisfaisant n’est obtenu. De grosses bouffées de fumée blanchâtre sortent des tuyères d’échappement, le moteur tourne par saccades, de plus en plus lentement comme s’il voulait s’arrêter de lui-même, et la vitesse chute. Je lance un premier message :

- « Hanoï contrôle de Rita 9, j’ai des difficultés »

Le moteur claque et vibre de plus en plus fortement, à tel point qu’il devient inutile et surtout dangereux parce qu’il pourrait prendre feu. Je décide de l’arrêter et pendant que je coupe les magnétos et l’essence, je lance un ultime appel :

- « Ici Rita 9, à tous les avions qui m’entendent, je suis en difficulté et je me crashe au sud de Van-Yen »

Je répète une seconde fois mon appel et coupe la batterie. J’ai peu d’altitude, aussi dois-je accorder toute mon attention et toute mon énergie au crash inévitable. Trop bas pour sauter et manque d’envie !

Je suis en pays Thaï, région montagneuse très accidentée et boisée et la possibilité de trouver une bande de terrain favorable à un crash est pratiquement nulle. Je dirige mon avion vers une petite vallée boisée pour effectuer un atterrissage forcé dans le lit d’un ruisseau asséché. Le sol se rapproche vite et l’endroit m’apparaît bien mal pavé. Mais il n’y a aucun moyen de faire autre chose que d’amener au sol ce F8F avec le minimum de casse pour moi. Je sens que je risque gros mais j’ai tant à faire, en si peu de temps et du mieux possible, que je n’ai pas le loisir d’avoir peur. Je maintiens la vitesse en conservant la bonne pente de descente. De ce côté-là aucune marge de manœuvre, sauf qu’il me faut éviter un arbre en très courte finale. J’ouvre le cockpit et vérifie la coupure des magnétos et de l’essence tout en visant le sillon du ruisseau qui se rapproche… se rapproche.

Il est 15 h 35. Vitesse 90 nœuds. Je commence à arrondir, arrondir encore quand mon aile droite rencontre un arbre. L’avion part en embardée que j’essaie de contrer et je reçois un violent coup sur la tête qui fait danser des milliers d’étoiles devant mes yeux. Je perçois un grand bruit et puis plus rien !

Grumman F8F Bearcat

Chez les Viêts

Je reprends lentement connaissance. C’est comme si je sortais d’un long sommeil. J’ouvre doucement les yeux et vois les instruments de bord à travers une sorte de brouillard. J’ai la bouche pâteuse, le cerveau embrumé et un atroce mal de tête. Mon regard accroche la montre de bord : 13 h 50. Je ressens soudain une impression de fraîcheur sur le pied droit que j’essaie de bouger. Il est coincé par le palonnier cassé et bloqué.

Je recouvre peu à peu mes esprits et commence à comprendre la situation. Tout d’un coup, je panique : cette fraîcheur sur mon pied droit c’est de l’essence qui s’écoule d’une tuyauterie coupée. Vite ! Il faut fuir cette carcasse d’avion qui peut s’enflammer brusquement ! Je fais tout mon possible pour libérer mon pied droit, y réussis, me déboucle du siège sur lequel je m’étais solidement attaché avant le crash, et me dresse sur mes jambes chancelantes pour enjamber la carlingue. Ma tête me fait beaucoup souffrir, surtout à l’arrière. J’explore l’endroit sensible avec la main que je retire pleins de sang. Il faut voir cela de près et désinfecter la plaie, mais pour l’instant, il est urgent de quitter la carlingue du Bearcat et de s’en éloigner après avoir ramassé la trousse de secours et la carabine arrimée au siège.

Tant bien que mal je réussis à sortir de l’habitacle. Mon Bearcat a vraiment triste mine ! L’aile droite tordue est ramenée contre le fuselage lui-même très gondolé. Quant au moteur, énorme masse qui a joué le rôle de bulldozer, il gît un peu plus loin. Je suis abasourdi par le spectacle qui s’offre à moi et de surcroît, ma blessure m’inquiète. Je suis à environ 150 km d’Hanoï et plus de 100 km me séparent du plus proche poste tenu par nos troupes. Que deviendrais-je dans cette jungle hostile, si loin de ma base, avec une blessure grave ?

Mes gestes sont lents mais à quoi bon se hâter ? Si l’avion devait flamber, l’incendie aurait éclaté pendant le crash ou peu après. Encore sous le choc, j’extrais la trousse de secours logée dans le fond du siège, détache la carabine US de 9 mm ligotée contre le dossier et m’éloigne en titubant.

J’ai à peine parcouru une centaine de mètres que je tombe, épuisé, Je me dégage du lit de ruisseau asséché qui m’a servi de "piste d’atterrissage" et j’aborde le sommet d’un mamelon qui surplombe l’épave de mon avion. J’essaie de réagir, de me secouer. M’occuper de ma tête est mon premier souci. En y réfléchissant bien, je me dis que si ma blessure était importante, avec fracture du crâne par exemple, je serai certainement plus mal en point que je ne le suis. Cette constatation me réconforte.

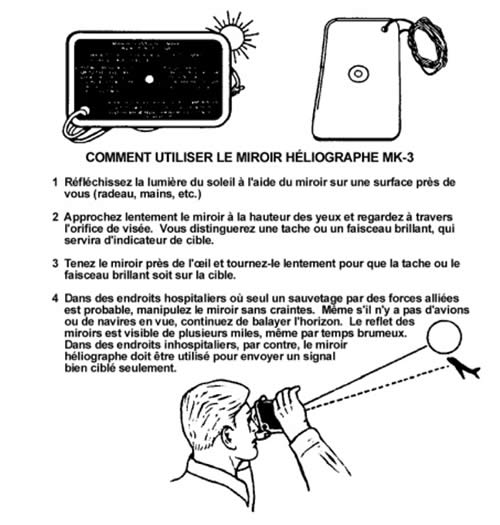

Un rapide inventaire de la trousse de secours, ou trousse de jungle KIT F1, me remémore ses principaux composants que j’étale sur la bâche de repérage jaune/vert : notice de secours en anglais et en français, médicaments de premières nécessités, sulfamides, ampoule auto-injectable de morphine, pommades, bandelettes, comprimés divers dont certains ont la propriété de purifier l’eau, sacs en plastique, deux litres d’eau en boîte, pâte de fruit, chapeau de brousse avec moustiquaire incorporée, coupe-coupe, boussole et bien protégé dans sa housse, un héliographe.

Ce miroir très particulier me renvoie l’image d’un visage tuméfié, orné de deux énormes coquards. Les bretelles du siège, pourtant bloquées à fond lors du crash, n’ont pas empêché que j’aille me cogner la face contre le haut du tableau de bord, heureusement garni de caoutchouc. Mon crâne a dû rencontrer plusieurs fois l’arceau de la verrière. Quelles cabrioles a dû faire l’avion avant de s’arrêter dans la position qu’il avait lorsque j’ai repris connaissance ?

Côté crâne, mes cheveux poisseux de sang commencent à sécher. Je saupoudre les plaies de sulfamides et j’enturbanne le tout avec une bandelette de la trousse de secours dans laquelle je remets en place tout ce qui est étalé sur la bâche. Je conserve l’héliographe que je glisse dans une poche de ma combinaison, après avoir passé la cordelette autour de mon cou.

Avant de refermer la trousse, je bois le contenu d’une boîte d’eau, un demi-litre, me disant que trouver de l’eau en Indochine ne doit pas poser de problème. Terminant l’inspection de mon matériel, je m’aperçois que les cartouchières enroulées autour de la crosse de la carabine, se sont ouvertes pendant ma progression et vidées. L’arme ne m’étant plus d’aucune utilité, et c’est dommage parce que je n’avais pas pris mon pistolet 11.43, le coupe-coupe est mon seul moyen de défense. Pour le moment, je m’en sers comme pelle et pioche pour enterrer cette carabine devenue un fardeau inutile. J’y joins ma carte de navigation, au carroyage spécial, déchirée en mille morceaux pour ne pas tomber aux mains des Viêts. Je conserve précieusement le bout de carte représentant le secteur dans lequel je me trouve.

J’examine à nouveau ce morceau de carte et vérifie soigneusement ma position. Je constate sans surprise que je suis à 5 km à vol d’oiseau de la RP-41, très fréquentée par le Viêt-Minh pour l’acheminement de troupes et de matériels vers DBP. Les Viêts ne sont donc pas loin ! Pourvu qu’ils n’aient pas entendu le bruit de mon moteur avant son arrêt ! De surcroît, la proximité des deux points sensibles « Marguerite » et « Maixent », respectivement à six et 10 kilomètres d’ici, donne la certitude de la présence, dans la région, de milliers de coolies prêts à remettre en état la route devenue d’importance stratégique. Le coin est malsain !

Au Nord-est, à environ douze kilomètres de ma position, serpente la Rivière Noire au-dessus de laquelle le moteur de mon Bearcat a donné ses premiers signes de faiblesse. Soudain un bruit strident éclate dans la vallée : deux Bearcat en patrouille passent à deux kilomètres dans l’Ouest, cap Sud. J’ai à peine le temps de manipuler mon héliographe qu’ils disparaissent derrière les collines qui culminent ici entre 1200 et 1300 mètres. Ma surprise est totale. On me recherche donc ! Voici trois heures que j’ai quitté Bach-Maï et un Bearcat ne tient pas l’air plus de deux heures et demi au maximum. Ils ne repassent pas, allant porter ailleurs leurs investigations et me laissent à ma solitude.

Je reprends ma réflexion sur la conduite à tenir dans ma situation. L’on me recherche, c’est évident, mais la fin de mon message n’a pas dû être entendue parce que j’étais à trop basse altitude. Les recherches peuvent durer longtemps et ma faible réserve d’eau est bien insuffisante par le temps chaud qui sévit dans cette région en période de mousson. Je dois trouver l’eau le plus tôt possible, aussi je décide de rejoindre la vallée de la Rivière Noire où j’aurai à la fois de quoi m’abreuver et la possibilité de regagner par voie d’eau, le Delta contrôlé au cas ou les recherches n’aboutiraient pas. Comme la nuit va vite arriver, je m’installe sur un point élevé du plateau couvert de hautes herbes, des herbes à l’aspect de fins roseaux de deux mètres de haut encore appelées « herbes à éléphant ». De quelques brassées je me fais un matelas sur lequel j’étends ma bâche de secours. Je dois reprendre des forces pour partir dès demain matin en direction de la Rivière Noire.

Ma première nuit en brousse commence. A tout hasard, je plante dans le sol, tout prêt de moi, le coupe-coupe qui constitue maintenant ma seule et unique arme.

Pendant ce temps, les cerveaux phosphorent

A Bach-Maï, l’état-major de la base est réuni autour d’une carte de la haute région et s’efforce de déterminer la zone dans laquelle il faudra orienter les recherches du lendemain

Les premières investigations lancées dans l’après-midi, sur l’itinéraire qui m’était assigné n’ont rien donné. Et pour cause ! la panne moteur s’est produite dans la partie hors itinéraire de ma mission de reconnaissance. Souvenons-nous ! Ma reconnaissance à vue comportait deux tronçons d’itinéraires séparés d’une cinquantaine de kilomètres.

Des carrés de recherche sont tracés et chaque avion qui décollera à l’aube aura le sien à explorer. Le colonel Duranton, commandant de la base, suggère que des parachutistes soient largués dès que l’on m’aura localisé. L’état-major du général Gilles consulté, acquiesce et met en alerte un stick de cinq hommes du G.C.M.A. dont la mission sera de m’amener à Pac-Tha, situé à 150 kilomètres dans le N-NO de ma position, où se trouve un terrain « dakotable ». A première vue, personne ne pense à l’emploi de l’hélicoptère dont nous ne possédons que très peu d’exemplaires, exclusivement affectés aux missions sanitaires.

Deuxième jour en pays thaï - Dimanche 17 janvier 1954

J’ai très mal dormi. Maintes fois réveillé par des cris de bêtes, je n’ai pas passé une nuit de tout repos. J’ai même été très inquiet, à plusieurs reprises, en entendant des bruits de batailles d’animaux qui semblaient se dérouler non loin de là.

Le temps est au beau et je m’étonne de ne pas entendre les avions du pont aérien de Diên Biên Phu. Mais la situation météo de la veille me revient à l’esprit et je me dis que le crachin doit recouvrir le Delta et empêcher les décollages. Les recherches ne vont donc pas reprendre de suite.

Dans l’immédiat, je dois absolument trouver de l’eau. J’ai bu deux boîtes hier et il ne m’en reste plus qu’un litre. La Rivière Noire est à 12 kilomètres à vol d’oiseau mais il faut y arriver à travers cette jungle et en dépit des autochtones installés le long du fleuve.

J’en suis là dans mes réflexions quand un sourd ronflement s’élève de la vallée où gît l’épave de mon Bearcat. Me faufilant à travers les hautes herbes jusqu’au bord du plateau, j’aperçois une ligne de feu qui s’étend sur toute la face sud-ouest de ma position. Des cris dominent le ronflement de l’incendie que les Viêts viennent d’allumer, pour certainement me faire griller, après avoir découvert l’épave de mon avion. Dommage que les vols n’aient pas encore repris dans le Delta ! Un tel incendie dans la zone aurait semblé suspect et attiré l’attention d’un équipage ! Les Viêts sont donc sur mes traces et ce n’est pas le moment de s’endormir ! Peut-être vont-ils encercler le plateau pour me coincer ? Je ramasse en hâte mes affaires, que j’enfouis dans la trousse de secours transformée en sac à dos, le saisis du coupe-coupe et m’enfuis vers un bois dont l’orée s’avance jusqu’à quinze cents mètres d’où je suis. Les hautes herbes me protègent de la vue des Viêts, mais elles sont aussi un sérieux obstacle à ma progression et la rendent assez pénible. Derrière moi, le ronflement de l’incendie redouble sous l’effet du vent qui vient de se lever et de la sècheresse de la végétation.

Je viens de traverser un sentier de bêtes, sorte de tunnel dans les herbes, et je suis assis sur une roche à quelques mètres de là, quand j’entends un grognement suspect venant de cette sente. Je ne suis pas le seul à fuir devant le feu ! On dirait le grognement d’un porc mais je me mets sur mes gardes, debout face à la menace, le coupe-coupe en avant. Super !

Au petit trot apparaît la plus belle panthère noire qu’il m’ait donné de voir en liberté. Le fauve marque un temps d’arrêt à l’endroit où j’ai coupé la sente. J’ai quelque inquiétude ! Va-t-elle m’attaquer ? Mais non, elle poursuit son chemin sans m’adresser un regard. Il me faut quelques instants pour reprendre mes esprits et continuer ma route en espérant ne pas croiser à nouveau cette bête qui m’a jugé indigne de figurer à son menu mais qui pourrait bien se raviser.

Pour rejoindre la lisière du bois dans lequel j’ai choisi de m’abriter, je dois traverser une zone rocheuse qui rend ma marche plus aisée et où mes pataugas ne laisseront pas de traces aussi faciles à suivre dans les herbes. Je poursuis ma progression et atteins le bois après avoir franchi un lit de ruisseau aussi sec qu’un oued saharien. Des animaux ont dû y chercher de l’eau ou au moins de l’humidité, car par endroits, la terre est grattée sur une quinzaine de centimètres de profondeur. Ces trous sont secs, aussi secs que mon gosier en feu malgré le demi-litre d’eau que j’ai bu dans la matinée.

La constatation d’une telle sècheresse n’est pas faite pour me réconforter et renforce plutôt tout le tragique de la situation. J’ai contre moi les Viêts et la soif, les bêtes sauvages m’ayant dédaigné pour l’instant. Dans l’immédiat, c’est la soif qui m’inquiète le plus. Je pense que si les animaux n’ont pas trouvé d’eau malgré leur instinct, ma méconnaissance de la jungle et de ses ressources ne me place pas en meilleure posture. J’apprendrai plus tard que certains bambous contiennent de l’eau. Encore faut-il le savoir et tomber sur les bonnes espèces.

En forêt

Maintenant, dans la forêt, je suis obligé de me frayer un passage au coupe-coupe tant la végétation est dense. La marche sous les arbres est étouffante et rendue encore plus pénible par le maniement du coupe-coupe. La chaleur est insupportable ainsi que l’odeur de moisissure qui se dégage de cette forêt tropicale. Ma vitesse de progression est faible, bien que je réduise mes temps de pause pour sortir au plus vite de cet enfer vert dans lequel je me suis enfoncé. J’ai d’autant plus de hâte d’en sortir que j’entends au-dessus de moi des bruits de moteurs d’avions. A travers les hautes frondaisons, je distingue même la silhouette d’un Dakota et celles de deux Bristol mais, du fond de la forêt, mes appels de miroir sont faibles et ne sont pas remarqués.

Voici environ trois heures que je marche dans cette forêt et, d’après mes observations du matin, je ne devrais pas tarder à en sortir. De temps à autre, je tends l’oreille pour savoir si je suis poursuivi mais rien ne vient confirmer cette inquiétude.

Il est 17 heures quand je débouche sur une zone herbeuse au pied d’une chaîne de collines, dont les sommets se dressent à environ 300 mètres plus haut. Je retrouve à la fois le ciel, l’air et le soleil qui darde mon visage de ses rayons brûlants. Allégé de ma trousse-sac à dos, je m’étends pour récupérer un peu. Les huit heures de marche que je viens d’effectuer, entrecoupées de nombreux arrêts tant ma progression a été difficile, sans vivre ni boisson en quantité suffisante, m’ont complètement épuisé.

L’expérience que je tire de cette journée me conduit à modifier mes plans. Il est que l’on me cherche, mais si je continue à me déplacer dans les fonds de vallées boisées, je n’aurais aucune chance de me faire repérer. Il me faut donc grimper au sommet d’un piton pour que mes signaux aient une portée maximale au passage d’un avion. En contrepartie, cette solution m’interdit toute possibilité de trouver de l’eau. Le choix est cornélien ! C’est pourtant cette solution que je retiens, me condamnant à mourir de soif si je ne suis pas rapidement secouru.

Deuxième nuit en pays thaï

La décision prise, je m’installe pour la nuit. Terrassé par la fatigue, je ne tarde pas à sombrer dans un profond sommeil malgré la faim et surtout la soif qui me tenaillent et aussi, la crainte d’être découvert par les Viêts.

A la même heure à Bach-Maï, dans la salle des opérations de la base, ceux qui participent aux recherches reconnaissent leur insuccès. Même le largage d’une équipe de cinq commandos du G.C.M.A. n’a rien donné ! Le stick a sauté à une quarantaine de kilomètres au N-O de ma position, près d’une corolle de parachute repérée par un avion de transport. Malheureusement pour le commando, le parachute repéré n’était pas le mien, et pour cause je n’ai pas sauté. Ainsi que je l’apprendrai plus tard, l’équipe du G.C.M.A. a été accroché peu après son largage, a eu un blessé qui a ralenti sa progression et a finalement été capturée par l’unité territoriale Viêt du secteur.

Un peu à cause de moi, et beaucoup en raison d’une erreur d’identification, cinq Vietnamiens d’origine Thaï vont voir le cours de leur vie profondément modifié. Des hommes courageux qui n’ont pas hésité à sauter en territoire ennemi pour me récupérer et me ramener en zone contrôlée par nos troupes ! Ils ont joué de malchance mais, s’ils m’avaient trouvé, j’aurais finalement partagé leur sort et vécu la dure condition de prisonnier pendant de longs mois.

Pour ceux qui ont la charge d’organiser les recherches, il n’est pas question d’abandonner. De nouveaux secteurs seront prospectés demain. Tout espoir n’est pas perdu ! Ils estiment que si je ne suis pas gravement blessé, et à condition que les Viêts ne me découvrent pas, je peux tenir quatre à cinq jours. Cela vaut la peine d’être tenté !

Lundi 18 janvier 1954

Je m’éveille alors que le soleil commence à chauffer. La nuit n’a pas été plus calme que la précédente. Des cris et des bruits de combats d’animaux m’ont réveillé plusieurs fois. Que se passe-t-il donc la nuit dans cette jungle ?

Aucun ronflement de moteur d’avion ne vient troubler le silence qui accueille mon réveil. S’il fait beau en haute région, je pense que le crachin doit interdire tout décollage dans le Delta du Tonkin, comme hier. Il faut attendre la fin de la matinée pour espérer voir un avion.

Je n’ai pas de temps à perdre, ramasse mon matériel, boucle ma trousse-sac à dos et commence l’ascension du piton avant que la chaleur ne devienne trop écrasante. Je passe devant quelques plans de bananiers sauvages dont les larges feuilles sont imprégnées de rosée que le soleil n’a pas encore séchée. C’est une aubaine pour apaiser la soif qui me torture depuis la veille. Je lèche ces quelques gouttelettes : c’est bon mais bien insuffisant pour humecter un gosier aussi sec que le mien !

Je reprends la montée rendue pénible, selon les endroits, par la végétation courte mais dense ou par des rochers à escalader, le tout sous un soleil de plomb. Je suis fatigué et fais des haltes de plus en plus rapprochées. Vu du point de départ, le sommet ne me paraissait pas si élevé, mais l’escalade d’un dénivelé de 300 mètres dans de telles conditions, est dure et prends du temps. Et toujours pas d’avion en vue !

Il est 14 heures quand je m’écroule sur une étroite plate-forme dégagée qui marque la fin d’une ascension de plus de six heures. Épuisé, je m’endors à même le sol.

Enfin repéré

17 heures : je suis brusquement réveillé par un bruit de moteurs d’avion. C’est un C-47 qui vient de survoler ma position. Malheur ! Il s’est déjà éloigné et je me trouve dans sa ligne ¾ arrière gauche. Quelqu’un à bord va-t-il apercevoir mes signaux ? Frénétiquement, j’agite mon héliographe en visant le C-47 avec le point lumineux rouge qu’il projette.

Le C-47 n° 937 « Fox-Golf-Coca » du Groupe de transport 2/64 « Anjou », se dirige vers le camp retranché de Diên-Biên-Phù pour y livrer 2,6 tonnes d’obus de mortier de 120 mm. L’équipage est composé du capitaine Rousselot, pilote commandant de bord, du sergent-chef Petit, navigateur, du sergent-chef Baudelot, radio, du sergent-chef Sechaud mécanicien et des sergents Leccia et Chambon, observateurs.

Douglas C-47 Dakota

Depuis deux jours, tous les équipages du pont aérien ont pour consignes d’observer attentivement la région dans laquelle je suis susceptible de me trouver.

Selon le rapport du commandant de bord, l’avion vole à 8500 pieds, au cap 263 et en excellente vue du sol. Tout à coup, le sergent Leccia signale au commandant de bord qu’il vient d’apercevoir des éclats lumineux dans le ¾ arrière gauche de l’avion, comme une rafale de traçantes. Le capitaine Rousselot, ancien pilote de l’Escadron de recherche et de sauvetage, ne croit pas à un tir d’armes automatiques dans ce secteur montagneux éloigné des axes de circulation. Son réflexe de chercheur de naufragés lui fait faire demi-tour pour identifier la source de ces éclats. Après quelques tâtonnements, il y parvient comme il le relate dans son compte-rendu de mission.

Je commence à m’inquiéter, mais l’avion se met en virage à gauche. Il m’a donc aperçu ! Prudent, le commandant de bord décrit deux virages complets et, m’ayant localisé, me survole par deux fois à très basse altitude. Ouf !

Inutile de préciser que je m’agite pour me faire repérer et montrer que je suis en bonne forme. L’avion reprend de l’altitude et va orbiter un peu plus loin. Je comprends que le commandant de bord veut éviter de donner l’éveil à l’ennemi mais j’ignore ce qu’il doit se passer à partir de maintenant !

Je suis repéré et ceux qui m’ont découvert me savent en bonne santé. Pourtant, ce n’est pas tout et il faut me sortir de là avant que les « autres » n’arrivent. Tout en regardant tourner le C-47 à quelques kilomètres de mon piton, j’inspecte les environs de ma position ainsi que les abords pour m’assurer que mes poursuivants de la veille ne sont pas sur mes traces. Il est vrai que la décision que j’ai prise hier, de m’installer sur ce sommet, a de quoi surprendre mes poursuivants et dérouter plus d’un stratège de l’évasion ! Dans une telle situation, la logique veut que l’on reste dans le fond des vallées où l’on peut progresser et avoir des chances de trouver de l’eau. Pour ma part, j’ai tout misé sur mon repérage par un avion, me condamnant ainsi à mourir de soif si je ne suis pas découvert. Cruel choix qui m’a été dicté par les difficultés rencontrées en progressant difficilement dans cette région hostile ! Choix cruel, cependant, facile à faire quand on est seul. On l’assume !

Le temps passant, le C-47 vient d’être rejoint par un second avion du même type. Les voici qui se dirigent à la queue leu-leu vers ma position qu’ils enveloppent par un large virage à gauche. Pendant toute la manœuvre, je me signale avec l’héliographe pour faciliter le guidage. Au- dessus de moi, deux containers sont largués par le deuxième avion. L’un va se perdre au pied du piton, trop loin pour être récupéré sans fatigue excessive et surtout avant la nuit. L’autre touche le sol à quelques mètres de moi. Je le récupèrerai plus tard. Pour l’instant, je regarde avec une certaine tristesse et beaucoup d’appréhension les deux C-47 s’éloigner en faisant quelques battements d’ailes signifiant « à bientôt courage » !

C’est de nouveau la solitude mais aussi l’espoir. Je sais qu’il est trop tard pour déclencher une manœuvre de sauvetage puisque dans moins d’une heure il fera nuit. Une opération de ce genre ne s’improvise pas, mais je crains que les Viêts, qui doivent me rechercher, aient été remis sur mes traces par le carrousel aérien auquel ils ont dû assister malgré les précautions prises. Une course de vitesse va-t-elle s’engager entre eux et mes sauveteurs ? L’on sait désormais que je suis là et dès le lever du jour, demain, l’on va bien m’en sortir, à moins que cette nuit…….

Il faut garder confiance et, pour le moment, le plus urgent est de récupérer le container tant qu’il est encore visible. La nuit tombe vite sous ces latitudes ! Je me demande ce qu’il peut contenir ? Je suis vite renseigné pour l’avoir rapidement éventré : du jus de fruit, dix boîtes d’un litre. Évidemment, le parachutage a été organisé à la hâte, compte-tenu de l’heure tardive. Qu’importe ! Je peux enfin étancher ma soif en ingurgitant coup sur coup, quatre boîtes de jus d’orange au risque d’avoir des ennuis intestinaux dans les heures à venir. Bien sûr, j’aurais aimé recevoir aussi un peu d’armement pour le cas où des visiteurs nocturnes se présenteraient. J’apprendrai d’ailleurs, que le second container devait me livrer des couvertures et des grenades. Tant pis ! Elles seront pour les Viêts qui les trouveront après ma récupération.

Troisième nuit à la « belle étoile »

La nuit est fraîche. Ma soif est enfin apaisée. Je tends l’oreille pour relever d’éventuels bruits suspects mais, tout autour de moi, je n’entends que le bruissement des feuilles sous l’effet du vent qui s’est levé. Je m’efforce de garder les yeux ouverts pour ne pas être surpris par les Viêts s’ils m’ont de nouveau localisé. Malgré le froid et la tension nerveuse, je succombe finalement au sommeil. Advienne que pourra !

Mardi 19 janvier 1954

L’aube me trouve transi mais avec un moral du tonnerre. Il n’y a pas de doute, dis-je, c’est aujourd’hui ou jamais que je sortirai d’ici ! A moins que le crachin n’empêche toute activité aérienne dans le Delta Tonkinois, comme les matinées précédentes. L’opération de sauvetage ne devrait pas tarder. Mon inquiétude sur sa réalisation croît avec la force du vent qui souffle par rafales. J’étale ma bâche bicolore, côté jaune vers le ciel pour faciliter mon repérage et m’apprête à signaler ma présence à l’aide de l’héliographe, dès l’apparition du premier avion.

La matinée passe lentement et rien ne survient. Même les avions du pont aérien Hanoï-D.B.P. sont absents au rendez-vous. Le crachin ne s’est donc pas encore dissipé là-bas ! Il faut certainement attendre le début de l’après-midi pour que les conditions météorologiques au-dessus du Delta s’améliorent.

Un coup manqué

14 heures : un Bearcat de l’E.R.O.M. (Sous-Lieutenant Bigay) passe au-dessus de ma tête, frôlant la cime des arbustes qui m’entourent. Cockpit ouvert, Bigay me salue de la main et, à son deuxième passage, me largue un message lesté m’annonçant l’arrivée de l’hélicoptère.

Tout d’un coup, une véritable armada de F8F, de C-47 et de B-26 virevolte autour de mon piton. Ca y est ! Ils sont tous là qui entourent l’hélico S-55. Le vent faiblit un peu mais reste encore assez fort pour gêner l’hélicoptère dans sa tentative de mise en vol stationnaire à ma verticale. Les rafales de vent contrarient plusieurs essais et, à mon grand désespoir, je vois le gros bourdon s’éloigner avec toute sa protection.

Douglas B-26 Invader

Après un tel tumulte digne d’un meeting aérien, c’est le grand vide. Cette fois-ci, les Viêts ne vont pas avoir de mal à me localiser et, si l’on ne me sort pas d’ici avant la tombée de la nuit, c’est-à-dire dans moins de quatre heures, c’est au mieux le camp de prisonniers qui m’attend. Triste perspective ! Décidément, mon moral a un profil de montagnes russes !

Comme la veille, je scrute les environs. Je suis las et je commence à craindre sérieusement que tout ceci finisse mal. Ma déception est grande après avoir tant espéré. Mais rien n’est définitivement perdu !

Le sauvetage

17 heures : L’armada est de retour : F8F qui passent en vol rasant aux alentours, B-26 qui tournent à un étage au-dessus, prêts à intervenir, et C-47 encore plus haut, qui doit probablement maintenir la liaison radio avec le P.C. d’Hanoï.

L’hélicoptère se présente à ma verticale. A la deuxième tentative, il réussit à se mettre en vol stationnaire à environ 4 mètres au-dessus de ma tête, pas plus bas à cause de la proximité d’arbustes. Tout va alors très vite ; une échelle de corde se déroule et un homme me fait signe du haut du cargo. Je saisis un barreau, commence à grimper et me retrouve brusquement propulsé dans la vallée, à 300 mètres au-dessus du sol, parce que l’hélicoptère ne peut plus tenir en place à cause du vent et de l’altitude. Il ne s’agit pas de flancher, ma vie ne tient qu’à un fil et aux trois mètres d’échelle à franchir ! En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, je gravis une dizaine de barreaux dans le souffle de l’énorme ventilateur qui tourne au-dessus de ma tête C’est fou ce que l’on peut développer d’énergie en pareil cas, même après trois jours de très grande sous-alimentation !

Ensuite, l’homme du cargo m’agrippe et m’aide à basculer à l’intérieur de l’hélicoptère et je me retrouve allongé sur le plancher du cargo. Un homme en kaki, qui s’avère être un médecin capitaine d’une unité de parachutistes, me relève, m’installe sur un siège et prend mon pouls. Après tant d’efforts, je suis groggy, mais suffisamment lucide pour me rendre compte que le médecin veut me faire une piqûre. Je proteste et réclame à boire. Le médecin-capitaine me tend un gobelet d’eau presque tiède.

- « Si c’est tout ce que vous avez à m’offrir comme remontant, ce n’est pas fameux » lui dis-je !

- « Désolé mon cher, pour l’heure le bar est fermé et, dans votre état, c’est encore ce qu’il y a de meilleur ! » me répond-t-il.

Pendant ce temps, l’hélicoptère piloté par l’adjudant-chef Dufeu a mis le cap sur D.B.P. L’armada a repris le chemin d’Hanoï et seul un C-47 nous escorte en faisant des « S » derrière nous parce que sa vitesse pourtant réduite est encore supérieure à la nôtre.

Sikorsky S-55

J’apprendrai plus tard que cet accompagnement a été demandé par notre pilote qui s’estimait être très juste en carburant pour rejoindre D.B.P. En clair, cela signifie que nous pourrions être obligés de nous poser aux environs de Dien Bien Phu pour quelques litres d’essence manquant ! L’ennui de taille est que plusieurs divisions Viêts campent dans une zone de vingt à trente kilomètres autour de la base aéroterrestre en cours d’encerclement.

Ignorant ce détail, je suis intrigué par le suintement d’un liquide gras le long d’une tuyauterie qui traverse le cargo. J’informe le pilote de ma découverte en lui passant un papier sur lequel je mentionne l’incident. Il y a de l’agitation dans le poste de pilotage puis tout rentre dans l’ordre. Du coin de l’œil, je surveille la fuite de liquide hydraulique et le C-47 qui nous suit comme un fidèle Saint Bernard. Bien que sa présence rassure, il me tarde d’arriver à D.B.P. et de quitter cet hélicoptère qui vibre affreusement pour le pilote d’avion que je suis. Au fait ! C’est mon baptême de l’air sur hélicoptère !

Enfin sauf

Plongeon dans la vallée de D.B.P., descente rapide, atterrissage. Il est 18 heures 30

Je suis amené à l’infirmerie du camp pour recevoir les premiers soins. Depuis soixante-dix-huit heures, mes plaies occipitales se sont couvertes de croûte ; le sang a séché, emprisonnant cheveux et poussières de toutes sortes. Les sulfamides que j’ai déversés sur les plaies les ont empêchées de s’infecter mais, maintenant, il faut les nettoyer et faire quelques points de suture. Des mains expertes ont tôt fait de remettre mon crâne au propre et je sors de l’infirmerie la tête enveloppée d’un magnifique turban qui me donne un air de prince oriental !

20 heures : embarquement sur le C-47 n° 705 « K » piloté par le lieutenant Pierre Flachard. Le retour de nuit sur Hanoï se déroule sans incident. A peine arrivé à Bach-Maï, je suis conduit à l’infirmerie de la base pour y subir un examen médical de contrôle. Mis à part les blessures traitées à D.B.P., des otites sont à soigner mais l’état général est bon en dépit de la fatigue. Tel est le diagnostic du médecin capitaine Salvagnac, médecin chef de la base qui m’accompagne au mess des officiers où un pot est offert par le colonel, en présence de mes camarades, pour fêter mon retour et remercier tous ceux qui ont participé au sauvetage. Quelques jours plus tard, nos services d’écoutes apprendront que les Viêts avaient retrouvé ma trace et récupéré le second container qui m’avait été parachuté.

Dans cette aventure, j’ai eu énormément de chance. D’abord de survivre au crash, ensuite de ne pas avoir été fait prisonnier, ce qui n’aurait valu guère mieux étant donné la forte proportion de ceux qui ne sont pas revenus des camps, puis d’avoir été retrouvé relativement rapidement et en assez bonne forme, malgré les trois jours passés en zone Viêt.

C’est ensuite le repos forcé tant que mes blessures ne sont pas cicatrisées.

Le 18 février 1954, le général de corps aérien Bodet me remet la Croix de guerre des Théâtres d’Opérations Extérieures (T.O.E.) avec citation à l’ordre de l’Armée aérienne

Je pars ensuite en séjour de repos à la station d’altitude de Dalat, d’où je reviens en pleine forme pour reprendre mon activité aérienne opérationnelle.

Reprise d'activité opérationnelle : 12 mars 1954 - F8F n° 284 - 86ème mission

Le F8F n° 284 est un petit nouveau certainement arrivé à l'escadrille pendant ma mise au repos. Peut-être remplace-t-il le n° 048 que j'ai laissé chez les Viêts, le 16 janvier ?

Voici près de deux mois que je n'ai pas volé ! Cette mission marque mon retour parmi mes camarades de l'EROM 80 et mon aptitude à reprendre le cours des opérations.

Pour cette reprise en main, la mission n'est pas très éloignée d'Hanoï, tout au plus d'une centaine de kilomètres. Elle n'en est pas moins délicate et importante puisqu'il s'agit de localiser les bacs de Tu Vu, Hoa Binh, Cho Bô et de Maï Chau sur la Rivière Noire et ceux de Tan Hoa et de Cam Thuy sur la Song Ma. Ces bacs, surtout utilisés la nuit par les Viêts pour faire passer le matériel et les véhicules sur l'autre bord des rivières, sont difficiles à découvrir. Dans la journée, ils sont immergés près d'une rive et sous le couvert de la végétation. Il faut un certain flair pour les découvrir en cherchant une zone peu éloignée de la coupure de route, en eau assez profonde pour masquer le bac, et bordée par une haute et dense végétation qui fournit une ombre protectrice.

Une fois une telle zone retenue, il faut alors orbiter en la maintenant au centre du virage et en faisant varier l'altitude pour bénéficier de l'éclairage optimal qui permettra d'apercevoir une silhouette de bac sous deux à trois mètres d'eau.

Aujourd'hui, le résultat global est moyen. Rien à Tu Vu, beaucoup de chance à Hoa Binh où je découvre le bac, en aval du passage, après deux virages complets. Les coordonnées précises sont notées pour que la position puisse être bombardée dans la journée, avant que le bac ne soit déplacé. Rien à Cho Bô où je tourne un long moment. A Maï Chau, à dix kilomètres plus loin, les Viêts doivent être en alerte, mais je suis bien décidé à localiser ce fameux bac qui assure le transbordement sur la R.P. 41, en direction de Diên-Biên-Phu.

Jean SAINT-LAUX

Date de dernière mise à jour : 15/04/2020

Ajouter un commentaire