Une drôle de guerre en Indochine

J'avais été désigné pour compléter un équipage de transport chargé de convoyer un Dakota jusqu'à Saïgon. Les Dakota stationnés en Indochine revenaient régulièrement en France pour y subir leurs révisions générales. Le nôtre sortait donc fin prêt d'une de ces visites pendant laquelle il avait été inspecté sous toutes les coutures. C'est sans doute pour cela qu'il n'a cessé de tomber en panne tout au long du trajet !...

Partis du Bourget le 19 mai, nous devions atteindre Saïgon le 24. Après plusieurs escales forcées, nous ne sommes arrivés à destination que le 7 juin 1953 !

L'une de ces escales mérite d'être racontée. La première panne nous avait contraints à nous poser en Irak avec un moteur "en croix" sur le petit terrain qui desservait "K3", une station de pompage de l'oléoduc de l' "Irak Petroleum Cie" (IPC pour les initiés). L'arrivée d'un avion étranger constituait bien évidemment une distraction de choix pour la petite colonie anglo-française qui depuis des mois s'ennuyait ferme dans ce coin perdu du désert irakien. L'ingénieur principal de la station était justement un Français, Marius, né à Marseille, qui dépérissait de langueur à force de boire du thé et du whisky. Aussi quelle ne fut pas sa joie lorsqu'il découvrit que notre cargaison était justement composée de fûts de vin et de bouteilles de pastis destinés aux différents mess de l'Armée de l'air à Saigon !... Comme nous ne pouvions le laisser boire seul, nous avons bien été obligés de l'accompagner. Enfin, détail à souligner, notre escale avait lieu au moment même où, à Londres, la Princesse Elisabeth convolait en justes noces avec le Duc d'Edinburgh. Jamais une pareille cérémonie n'aura été autant arrosée au pastis par des sujets du Roi d'Angleterre expatriés dans les territoires de l'Empire Britannique.

Après une autre panne à Bagdad, puis une autre à Karachi... nous voici enfin débarqués à Saïgon. Un volumineux paquet de lettres de Suzon m'y attendait. Là s'était trouvé pour moi l'aspect le plus pénible de notre longue traversée, l'absence de nouvelles de la part de ma bien-aimée lointaine !

Quarante-huit heures de formalités à Saïgon, puis départ vers Haiphong où je rejoignais ma nouvelle affectation, le Groupe de Bombardement 1/25 (GB 1/25) "Tunisie". J'allais trouver au moins la compensation de pouvoir voler sur ses B-26.

Le groupe était stationné sur le terrain de Cat-Bi, à trois kilomètres de la ville où nous logions dans des hôtels réquisitionnés. Le "Lido", d'abord, un vieil hôtel datant de la grande époque coloniale, tout pourri, ruisselant d'humidité et de moisissure. Quelques semaines plus tard j'emménageais à l' "Olympic", hôtel tout neuf au confort plus satisfaisant.

À Haïphong, rien ne nous rappelait que nous étions en guerre. La vie semblait tout à fait normale en ville et nos hôtels ne bénéficiaient d'aucune protection particulière. Pourtant la zone d'insécurité commençait à la sortie de la ville et l'on ne pouvait aller de Haïphong à Hanoï sans escorte ni sans risques. Mais à l'intérieur des villes, par une sorte de "gentlemen agreement", aucune présence du Vietminh n'était visible et aucun attentat ne venait troubler la sérénité générale. Il n'y avait même pas de couvre-feu et l'on pouvait rentrer tard le soir à l'hôtel en se confiant à la conduite hasardeuse des cyclo-pousses, après avoir passé de longues heures à rechercher la fraîcheur sur la grande terrasse d'un café. Certains camarades qui s'étaient laissés "encongaïés" (c'est à dire collés à une congaï, une fille vietnamienne) passaient même la nuit dans les quartiers les plus reculés de la ville lorsqu'ils n'étaient pas de service ni d'astreinte...

Haïphong n'avait cependant que peu d'attraits, port et ville plate grouillante d'une population pauvre mais qui semblait cependant heureuse et paisible malgré la guerre proche. Les enfants et les hommes jouaient leurs dernières piastres au majong ou aux dés, accroupis sur le bord du trottoir. D'autres s'agglutinaient autour de l'étal ambulant d'un marchand de soupe, le célèbre phô de Hanoï. L'insouciance s'affichait sur tous les visages, chacun riant aux éclats à la moindre occasion. Cette pauvreté évidente ne paraissait pas lourde à supporter, sans doute faute de pouvoir se comparer à la richesse des nantis comme c'est le cas chez nous.

Au moment de mon arrivée, le climat était encore supportable, ni trop chaud ni trop humide. Les flamboyants développaient leurs grandes feuilles rouges sous le soleil en donnant une impression de fête. Par contre, ce dont aucun reportage filmé ne pourra jamais rendre compte, ce sont les odeurs fortes et souvent nauséabondes de ce pays. Cela commençait tôt le matin, au petit réveil, avec le bruit des charretons tirés dans la rue par les collecteurs d'excréments humains destinés aux maraîchers locaux pour leurs salades et leurs oignons !

Mais nous n'étions pas là pour faire du tourisme. La guerre se rappelait à nous en arrivant sur la base où l'alignement des B-26 n'était troublé que par les chariots de bombes de 250, 500 ou 1.000 livres que mécaniciens et armuriers s'affairaient à monter sous les ailes ou dans les soutes des avions.

Nos missions étaient de différents types. Le plus souvent nous partions en flight de trois, quatre ou six avions pour effectuer un bombardement en vol horizontal en altitude. L'avion leader assurait la navigation et la visée sur l'objectif, les "ailiers" le suivant en formation serrée et larguant leurs bombes à l'imitation du leader. Parfois le bombardement était effectué en "semi-piqué", chaque avion larguant ses bombes l'un après l'autre, dans une noria bien organisée sur un objectif plus ponctuel.

Les missions en vol individuel, bien plus passionnantes, étaient moins fréquentes. Elles se faisaient en général à basse altitude pour des vols de reconnaissance ou des bombardements en "semi-piqué" suivis de straffing au ras du sol, avec les huit ou seize mitrailleuses lourdes (des "12,7") dont disposait le pilote en pressant d'un seul doigt un bouton sur le manche. Le cockpit de l'avion s'emplissait vite alors de la fumée âcre et enivrante de la poudre des cartouches.

Contrairement à la guerre dure et rude de nos camarades "biffins", la nôtre ne nous donnait que rarement le contact visuel de l'ennemi. Le pays était divisé en zone contrôlée, en zone d'insécurité et en zone "interdite". Cette dernière correspondait aux régions abandonnées à l'ennemi et évacuées par la population. En principe il n'y restait plus âme qui vive qui ne soit pas "viet"; aussi la règle était d'y attaquer tout ce qui bougeait. Mais l'art suprême des "viets" en matière de camouflage ne nous en donnait que rarement l'occasion. Aussi nos objectifs étaient surtout déterminés sur renseignements : villages supposés abriter des éléments ennemis, ou contenir des dépôts de munitions ou de vivres.

C'était un peu frustrant de n'avoir que rarement une certitude sur l'efficacité de notre action. On rentrait à la base après avoir "traité" l'objectif mais sans savoir si cet objectif était vraiment valable. Qu'y avait-il en fait dans ce groupe de paillotes que nous venions de rayer de la carte en quelques secondes ?... En principe aucune population civile, puisque nous étions en zone interdite, mais encore ?...

Parfois cependant nous avions la satisfaction de constater la réalité de la présence ennemie, lorsque à l'explosion de nos bombes s'ajoutait celle d'un dépôt de munitions. Cela m'est arrivé une fois, non sans une certaine frayeur, alors que j'attaquais à la roquette un groupe de grosses jonques sur l'estuaire du fleuve Song-Ma, en zone interdite. A la troisième ou quatrième passe, j'eus la surprise de voir l'une d'elles exploser littéralement sous mon nez en un gigantesque feu d'artifice. J'étais à vrai dire descendu un peu bas. Après l'atterrissage je m'aperçus que la queue de l'avion était criblée d'éclats. Manifestement cette jonque n'était pas celle d'un paisible pécheur !

Une autre fois, appelé à la rescousse d'un poste "biffin" en mauvaise posture dans le delta du Fleuve Rouge, je suis tombé sur un important groupe de Viets à découvert. Je les ai attaqués en "straffing" et ceux-ci, pris de panique, se regroupaient en paquets compacts, facilitant ainsi ma tâche au lieu de se disperser. Je ne sais le nombre de passages successifs que j'ai pu effectuer en mitraillant ces malheureux tandis que, dans les ressources, mon mitrailleur faisait cracher à son tour les deux armes de la tourelle arrière… À chaque passage j'insistais davantage, descendant plus bas encore. Au bout d'un moment je compris qu'il me fallait m'arrêter pour ne pas m'écraser au sol au passage suivant !...

Cela peut sembler terrible de raconter ces faits, comme cela aujourd'hui. Inacceptable pour une conscience humaine !... On touche là du doigt l'horreur de la guerre où la dynamique de l'action et la technique même de cette action font perdre de vue la réalité humaine de ceux que l'on a en face de soi. Il faut ajouter pourtant que, reprenant de l'altitude et le cap sur la base, j'ai été appelé à la radio part les "biffins" du poste. Ils me remerciaient de mon action sans laquelle ils auraient tous été pris, torturés et exterminés, car à cette époque, dans le delta du Tonkin, les Viets ne faisaient que bien rarement des prisonniers !

En réalité, pour nous, cette guerre était un peu truquée. Nous avions une confiance absolue dans ces B-26, dont les deux moteurs de 2.000 cv tournaient comme des horloges. Les Viets n'avaient pas d'aviation de chasse pour nous contrer et notre surveillance permanente sur la zone interdite les empêchait d'y installer le moindre terrain. Enfin leur DCA, du moins à cette époque, n'était constituée que d'armes légères, peu efficaces si ce n'est à très basse altitude. Le danger venait plutôt des risques habituels liés aux accidents aériens et aussi, il est vrai, à l'utilisation de munitions aériennes variées d'origines diverses.

Ainsi, en octobre 1953, le groupe 1/91 "Gascogne", équipé lui aussi de B-26, avait perdu deux avions avec leurs équipages à deux ou trois jours d'intervalle. La cause de ces accidents fut heureusement décelée assez vite. Elle provenait de l'utilisation d'un lot d'un type particulier de bombes, les "clusters", ou paquetage de 250 livres d'une multitude de petites bombes anti-personnel. Les liens entre ces petites bombes s'étaient inopinément desserrés pendant le vol provoquant l'explosion sans préavis. Le pilote d'un de ces deux avions était Duquenoy, l'un de mes bons camarades de promotion de l'École de l'Air.

J'eus moi-même, avec mon équipage, une drôle de frayeur le jour où une grosse bombe de 1.000 livres n'a pas voulu se décrocher de son rack au moment du largage. Malgré tous nos efforts avec les procédures de secours, rien n'y a fait. Elle restait suspendue par un seul de ses deux crochets et se balançait gentiment en suivant les mouvements de l'avion. Il fallait donc la ramener au terrain en espérant que mon pilotage serait assez fin et mon atterrissage assez délicat pour ne pas importuner cette capricieuse. Arrivé à la verticale de la piste, en prenant le virage habituel de la prise de terrain, Boum ! La bombe se décroche sans crier gare et tombe lourdement sur le plancher de la soute !... Elle roulait doucement à droite et à gauche, le fil d'armement libéré, ce qui signifiait qu'elle était maintenant prête à exploser au moindre choc. Aussi, avec quelle délicatesse ai-je poursuivi mon pilotage pour aller jusqu'au-dessus de la mer toute proche nous débarrasser de cette encombrante compagne en ouvrant tout simplement les portes de la soute. Quelques minutes plus tard en effet l'avion était secoué brutalement, mais en toute sécurité, par l'explosion de la bombe au contact de la mer trois cents m plus bas.

Quoi qu'il en soit, cette confiance que nous avions en ce B-26, avec ses deux moteurs et l'absence de réaction adverse vraiment efficace, endormaient notre vigilance. À l'inverse de ce qui se passait dans les groupes de chasse équipés de monomoteurs (donc où les pilotes se trouvaient à la merci d'une éventuelle panne de moteur), l'hypothèse d'un non-retour à la base ne nous effleurait même pas. Notre instruction en matière de survie en brousse était pratiquement nulle et nous avions l'habitude de partir en mission légèrement vêtus, en slip sous une combinaison de vol légère, des chaussures basses aux pieds et sans armement individuel. Seule concession aux pessimistes, une dizaine de pièces d'argent nous étaient confiées, cousues dans un sac, pour un éventuel troc avec les populations locales en cas de besoin... Par la suite, je devais être un de ceux qui allaient payer cher cette négligence du commandement.

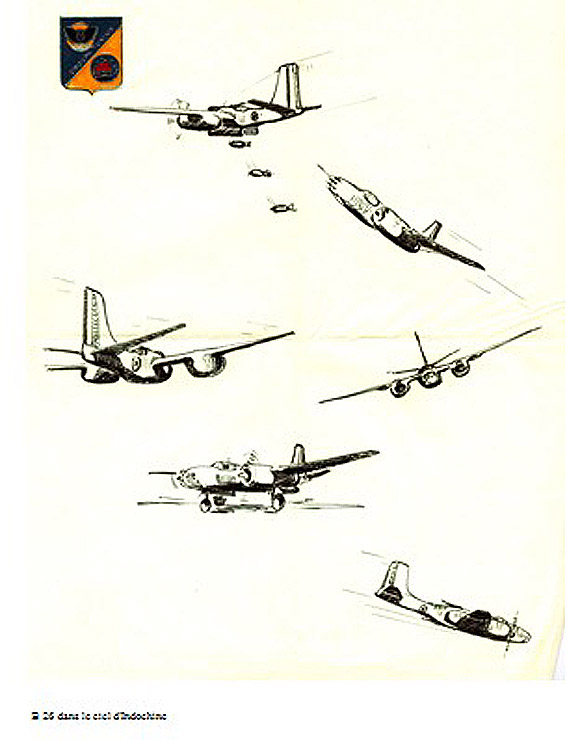

B-26 du 1/25 sur la piste de Cat-Bi

Les missions étaient très éprouvantes sur le plan physique, ne serait-ce qu'en raison de la chaleur. Le B-26 était d'autre part un avion qui se remuait bien, capable d'évolutions serrées, mais ses vingt tonnes devaient se piloter à la main, sans servocommande comme la plupart des avions de cette époque (sans "direction assistée" si vous voulez comparer avec votre automobile...). Ensuite le profil de la mission nous faisait parfois monter très haut pour passer au-dessus des nuages de la mousson, or l'équipement d'oxygène n'était pas monté sur nos appareils. Après deux ou trois heures de vol nous retrouvions le plancher des vaches littéralement épuisés, la combinaison trempée par la transpiration et sans autre désir que de boire un grand coup et d'aller se coucher. En général, au cours d'une mission, on perdait bien deux à trois kilos !

Retour de mission : Sgt Goguet, Sgc Texier (?), Cne Caubel

Les jours s'écoulaient lentement. En dehors des missions et en dehors des périodes d'astreinte ou de permanence au "central opérations", nous étions libres de notre temps. Les distractions étaient rares et la fatigue décourageait quelque peu les lectures trop intellectuelles. Il restait quelques parties de bridge et enfin une consommation certainement exagérée de bière (la "333", dite "bâ-bâ-bâ" en vietnamien), de "Suze-citron-soda" ou même de "Cognac-soda" suivant l'heure.

Un certain nombre de camarades avaient succombé au charme des Vietnamiennes ou des splendides Eurasiennes avec leurs qué-quans, sorte de pantalon ample, et robes de soie largement fendues de chaque côté qui peuplaient les bars de la ville. Pour les uns il ne s'agissait que de rencontres épisodiques... le plus souvent vénales. Mais d'autres avaient formé des couples stables, "encongaïés" dans la fidélité. Plusieurs sont rentrés en France avec leur relation vietnamienne pour se marier, comme ce fut le cas de mon navigateur, Baujard.

Début février 1954, le Groupe reçu l'ordre d'envoyer un détachement de quatre B-26, à Vientiane, pour appuyer des opérations au Laos où l'on savait que les viets cherchaient à s'infiltrer. C'était bien sûr une aubaine pour les équipages participants à ce détachement. Changer d'air et découvrir le Laos et le site splendide de Vientiane au bord du Haut Mékong !

Hélas, au bout d'une semaine, je fus désigné pour tenir pendant quelques jours le "PCIA" (Poste de Commandement des Interventions Aériennes) de Muong-Saï, un petit piton isolé dominant une étroite vallée, tenu par un bataillon de l'armée de Terre.

Mon rôle consistait à faire l'intermédiaire par radio entre le commandement du poste et les équipages des avions intervenant à son profit. J'étais chargé d'indiquer à ces équipages les objectifs à atteindre ou de définir d'éventuelles priorités. Ce travail n'était pas inintéressant. Mais il comportait un grave inconvénient : au lieu de voler, je regardais voler les autres !

Le poste de Muong-Saï, un piton tapi au fond d'une vallée du Haut-Laos (Coll. P. Caubel)

J'ai donc quitté Vientiane dans l'après-midi, passager d'un petit avion de liaison où avait également pris place un lieutenant d'intendance qui devait prendre en charge tous les besoins logistiques du poste. Aussitôt l'avion posé sur la petite piste de Muong-Saï, une jeep venait me prendre pour me conduire auprès du commandant du poste. À peine la jeep s'était-elle éloignée de quelques mètres sur la route escarpée qui montait au PC sur le piton, qu'une avalanche d'obus de mortier s'abattit sur la piste, tuant net ce lieutenant intendant arrivé en même temps que moi. L'avion de liaison lui-même venait juste de redécoller pour retourner à Vientiane ! Sans qu'ils aient pu être décelés, les Viets venaient d'arriver et encerclaient complètement le poste de Muong-Saï !

La situation est restée critique pendant une dizaine de jours, malgré le parachutage en renfort d'un autre bataillon. La piste sous le feu des mortiers, aucun avion ne pouvait plus se poser. Tout le ravitaillement, vivres et munitions, devait nous être parachuté malgré un temps souvent couvert. Les Dakota passaient en altitude au-dessus du poste, guidés par une balise douteuse. Je leur confirmais par radio cette verticale approximative au moment où je les entendais, puis je leur indiquais le cap qui me paraissait le plus dégagé pour leur permettre de descendre sous la couche de nuages entre les barrières de montagnes... La procédure n'avait rien de réglementaire et, une fois en vue du sol, plus d'un de ces pilotes de Dakota m'a traité d'assassin à la radio !... Mais ce n'était qu'à ce prix que le poste a pu tenir.

L'essentiel de mon rôle consistait donc à indiquer par radio aux B-26 ou aux chasseurs qui venaient nous appuyer par leur bombardement ou leur straffing, les objectifs que me désignait le PC. La difficulté principale résidait dans le fait qu'un officier de l'armée de terre, au sol, n'a pas du tout la même vision du paysage qu'un pilote en vol. Comment traduire efficacement, par exemple, "le petit arbre en boule, deux doigts à gauche du mamelon après le gros rocher blanc"... Ni l'arbre en boule, ni le mamelon, pas plus que le rocher d'ailleurs, ne pouvaient être repérés par un pilote en vol à 2.000 pieds !

Pendant tout ce temps je découvrais la vie en opérations de mes nouveaux camarades "biffins", bien différente de la quiétude de notre petit hôtel "Olympic" à Haïphong ! Un campement sommaire dans les ruines d'un petit fortin qui devait dater de la conquête du Tonkin ; à peu près rien pour se laver ; un ordinaire de "rations" à moitié périmées complétées par quelques lambeaux de viandes de buffle séchés au soleil, le tout arrosé au "vinogel", un condensé en boîte de vin type "gros rouge"...

Les obus de mortier continuaient à pleuvoir sur ce piton escarpé où se trouvait le PC. Il y avait quelques pertes et nous ne pouvions évacuer les blessés, les Viets n'hésitant pas à tirer sur les hélicoptères pourtant bien marqués de grosses croix rouges. Nous nous attendions chaque nuit à les voir déferler sur le poste et, au mieux, à nous retrouver prisonniers. La perspective n'avait rien d'agréable car on connaissait le régime sévère du "21ème balancier". C'était ainsi que l'on désignait, avec un humour plutôt douteux, les camps de prisonniers viets, en faisant référence au traditionnel balancier sur l'épaule utilisé par les autochtones pour transporter les charges les plus diverses.

Puis, un beau matin, sans crier gare, les Viets sont partis, nous laissant seuls à notre soulagement. Ils avaient seulement réalisé une opération de diversion pendant qu'ils complétaient par ailleurs l'investissement de Diên-Biên-Phù, cent km plus au nord. Pour ma part, les liaisons aériennes rétablies, un Dakota amenait le lendemain l'officier chargé de me relever. Il redécollait une heure plus tard sur Hanoï, chargé de toutes les voilures de parachutes utilisées pour nous ravitailler depuis dix jours. Seul passager, vautré sur la soie de ces parachutes entassés dans le cargo de l'avion, je poussais un grand "ouf" !... Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce lieutenant d'intendance qui m'avait accompagné sur le trajet aller et qui restait là pour toujours. Je ne connaissais rien de lui, pas même son nom. Plus âgé que moi, il avait sans doute une femme, des enfants... Pourquoi lui, plutôt que moi ?

Je remerciais aussi le Seigneur d'avoir mis fin à cette épreuve : ne plus pouvoir écrire à mon Suzon ! Et je repartais plein d'optimisme vers Cat-Bi où je pourrai retrouver mes B 26.

A cet instant précis, je ne pouvais savoir à quel point je ne faisais que "reculer pour mieux sauter", au sens propre du terme !

Martini émeraude

Début mars 1954, au moment où commençait la bataille de Diên-Biên-Phù, je bénéficiais d'un certain avancement professionnel. Je devenais "leader de formation". Au lieu de voler en "ailier", mon avion servirait désormais de guide dans les missions à plusieurs avions. Les équipiers me suivraient comme mon ombre et largueraient leurs bombes à l'imitation des miennes. C'était là bien sûr une plus grande responsabilité.

Cela entraînait aussi que je quitte le navigateur avec lequel j'avais effectué toutes mes missions depuis mon arrivée au groupe, le sergent Goguet, pour ne plus voler qu'avec un navigateur-bombardier qui aurait en charge la visée de bombardement pour tout le flight. Le navigateur qui me fut affecté était le lieutenant Baujard, un garçon de l'École de l'air plus jeune que moi de trois ou quatre promotions. Chaque leader avait en propre un indicatif radio, l'indicatif du Groupe, "Martini" (l'autre groupe de B-26 s'appelait "Cinzano"), suivi d'une couleur. Le Commandant du Groupe était "Martini Bleu", le second "Martini rouge", etc. Étant le plus jeune dans la hiérarchie des leaders, j'allais plus loin dans la palette, je m'appelais "Martini Émeraude".

Le Lt Paul Baujard

Dès le 13 mars, début de l'attaque viet sur la cuvette de Diên-Biên-Phù, les missions se succédèrent à grande cadence, avec des météos souvent rendues délicates par les cunimbs de la mousson ou par la brume sèche sur la zone. Les Viets avaient réussi à y concentrer une DCA considérable, digne de "la Flak sur les ponts du Rhin" aux dires des quelques anciens du Groupe qui avaient participé à la fin du 2ème conflit mondial. Mais cette DCA, essentiellement constituée d'armes légères, était surtout efficace à basse altitude. Avec nos B-26, à 3 ou 4.000 mètres d'altitude, nous ne nous sentions pas vraiment menacés. Nous compatissions aux difficultés des chasseurs qui effectuaient leurs attaques en semi-piqué, comme à celles des transporteurs particulièrement vulnérables pendant les parachutages.

Pourtant, dès les premiers jours, l'un des B-26 du groupe fut atteint et contraint de se dérouter sur Vientiane avec un moteur "en croix". Perdant de l'altitude et ne pouvant arriver jusqu'au terrain, le pilote réussit à "se crasher" sur le Mékong. Tout s'était relativement bien passé, mais hélas le navigateur s'est noyé en quittant l'avion. Ce navigateur était justement le sergent Goguet, celui-là même qui m'avait accompagné au cours d'une centaine de missions depuis un an !

Moi-même j'avais connu un petit ennui, début avril, à un retour de mission. À l'atterrissage, au moment précis où la roulette de nez prenait contact avec le sol, mon avion, pris soudain d'un esprit d'indépendance, sortit de la piste sans que je ne puisse rien faire pour l'en empêcher. Après une course de quelques centaines de mètres en tout-terrain, il aboutit sur une grosse buse en ciment qui traînait là. Le nez de l'avion, avec sa grande verrière, vola en éclats. Baujard et moi nous nous sommes alors retrouvés, assis sur nos sièges, sans mal, les pieds dans la luzerne...

Atterrissage les pieds dans la luzerne (Coll. P. Caubel)

Cet accident me valut une visite médicale de contrôle et un arrêt de vol de quelques jours, accompagné d'une cure d'antibiotiques de l'époque. J'avais semble-t-il une infiltration parasitaire dans les poumons, une affection classique dans le pays mais sans gravité. Ces quelques jours d'arrêt me permirent sans doute de récupérer une bonne forme physique qui, avec les doses d'antibiotiques accumulées, allait me servir dans les jours suivants.

Cependant la situation à Diên-Biên-Phù devenait chaque jour plus catastrophique. Tous les matins, au cours du "briefing" quotidien où les officiers de renseignement nous exposaient en détail la position des éléments amis et ennemis, on constatait avec quelle vitesse se réduisait la peau de chagrin qui restait entre nos mains ! Dès fin mars il était certain que l'issue ne pouvait être que désastreuse, en dépit des renforts de volontaires que le commandement ne cessait de parachuter jours après jours. Malgré nos bombardements sur les arrières viets, malgré les "coupures de route" innombrables que nous avions réalisées sur la "RP-41", la "Route Provinciale n°41", le cordon ombilical des Viets, ceux-ci avaient réussi à faire acheminer un véritable corps de bataille, avec son artillerie lourde et toute sa logistique. Une foule considérable de coolies, hommes, femmes et enfants confondus, avait réalisé cet exploit au prix de sacrifices incroyables.

Le rythme des missions s'était intensifié, chaque équipage réalisant au moins une ou deux missions par jour. Quelques avions étaient cependant atteints par la D.C.A., dont celui du Commandant de Groupe où le mitrailleur devait trouver la mort.

Pierre CAUBEL

Pour lire la suite de ce texte, cliquez ICI

Date de dernière mise à jour : 04/06/2021

Commentaires

-

- 1. Cyrille Chadezon Le 04/06/2021

Dans votre texte : « Pourtant, dès les premiers jours, l'un des B-26 du groupe fut atteint et contraint de se dérouter sur Vientiane avec un moteur "en croix". Perdant de l'altitude et ne pouvant arriver jusqu'au terrain, le pilote réussit à "se crasher" sur le Mékong. Tout s'était relativement bien passé, mais hélas le navigateur s'est noyé en quittant l'avion. Ce navigateur était justement le sergent Goguet, celui-là même qui m'avait accompagné au cours d'une centaine de missions depuis un an ! »

Le hasard veut que j’ai appris ces derniers jours que mon grand-père, alors sous officier navigateur, avait été décoré, entre autre, pour la recherche de cet avion.

Ajouter un commentaire