Pièges dans l'Elbourz

Il y a des épisodes qu'il est difficile d'expliquer de sang-froid, même après des décennies. Aussi celui qu'on va lire est-il longtemps écrit sur un mode impersonnel, que l'on comprendra, II va trancher, on vous en prévient, sur les développements techniques que nous conduisons à la même époque.

Le métier appelle parfois à des tâches bien diverses.

À l'équipage.

C'est un paisible voyage que fait du Laos vers la France le Noratlas 2508 immatriculé F-BFRG "Roméo Golf". Un bon avion, en fait un prototype proche dérivé du classique Noratlas militaire de l'époque, équipé de moteurs plus puissants. Du beau temps tout au long ou presque, sans le tracas de passagers qu'ont remplacés des caisses solidement arrimées.

Nord 2508 "Noratlas" (Ph. Ricco)

Un équipage à quatre, quatre des essais en vol, habitués à la prudence de notre métier, solides et unis par ces liens de l'air inexplicables à ceux qui ne les ont pas vécus, ces isolements d'un équipage à l'époque, et plus encore dans les régions où les autres liens avec le sol étaient douteux. Ce sont des liens faits d'une vitale et réciproque confiance, de cent souvenirs communs, mêlés de joies et de deuils toujours vivants, faits d'une amitié souvent pudique dans son expression mais combien sûrs. Un seul pilote, - c'était dans les us de l'époque -, un mécanicien navigant ayant des notions de pilotage, un radio-navigateur (la transmission en morse était encore en usage) et un mécanicien de piste accompagnateur pour l'entretien au sol.

Au dernier moment s'est jointe à eux une jeune femme, épouse d'un médecin français en poste au Laos ; elle vient retrouver en France trois enfants, laissés depuis plus d'un an à la garde d'une grand-mère. Hôtesse de fortune, au regard d'une clarté merveilleuse, elle a été extraordinairement adoptée.

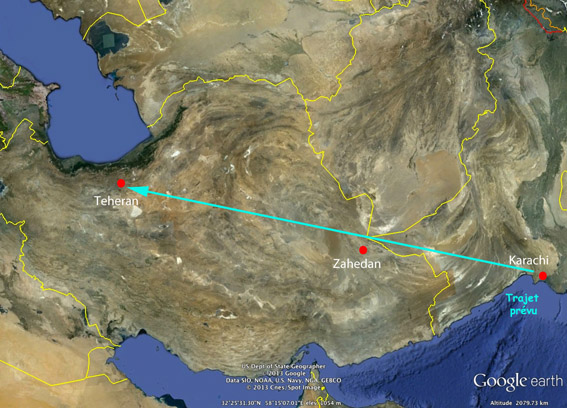

Qui se doute de l'aventure prochaine ? Mais tout se tisse lentement. On quitte New Delhi, deuxième escale du voyage, le 7 novembre 1959 au petit matin, pour une première enjambée jusqu'à Karachi. Cette brève étape n'est qu'un élan : après Karachi, le plein fait, le programme est de repartir aussitôt pour le long survol désertique vers Téhéran, où l'avion est attendu en fin de soirée pour une démonstration … si le pilote est encore en bon état de vol.

Le terrain civil de Karachi, ce mois-là, est fermé chaque jour jusqu'à 16 h 30 pour des travaux sur la piste, mais le plan de vol a été obtenu pour le terrain militaire de Drighroad, tout proche, où pourront être effectués le plein et les formalités policières, douanières, sanitaires, qui posent problème en Orient à chaque pas d'un voyage international, même en simple transit.

Tout irait donc bien si, à l'arrivée en vue de Karachi-Drighroad, le contrôle pakistanais des vols n'avait changé d'avis, premier point de l'aventure qui se noue, refoulant le "Roméo Golf" vers un terrain de dégagement 150 km plus au nord sur le cours de l'Indus, Nawabshah. La piste d'atterrissage en est d'ailleurs particulière et inusitée, tout en brique faute du moindre caillou pour du béton.

L'accueil y est sympathique, mais le ravitaillement en essence (et autres denrées !) ainsi que l'indispensable dédouanage impossibles. Il n'y a plus qu'à attendre la fin de l'après-midi - avec un bref regret pour le temps perdu - et l'ouverture de l'aérodrome civil de Karachi, L'avion y atterrit enfin à cinq heures du soir.

Les formalités tatillonnes d'un pays indépendant depuis peu et jaloux de montrer son autorité seront plus longues que les pleins, et le décollage ne sera possible que vers 6 h 30. Le vol doit durer 6 h 45, annonce le radio-navigateur, du fait des vents légèrement contraires. Or le Nord n'a que 7 h 30 d'autonomie totale, et il n'y a guère de terrain de dégagement que nous connaissions du moins à l'arrivée.

Va-t-on rester coucher ici à l'improviste, dans ce pays peu accueillant en général ? Ou partir de nuit pour cette longue étape sur le désert ? Mais la météo est excellente, la journée pauvre en kilomètres jusqu'ici, les aides de radio-navigation à Téhéran connues pour bonnes, l'équipage d'attaque ; et de toute façon il n'y a pas plus de terrains de dégagement de jour que de nuit avec notre autonomie un peu courte.

Le pilote prend la décision qui s'avérera lourde, de décoller. La partie est jouée.

- « Karachi tower, this is Fox Roméo Golf, ready line up and take off Over ? » (c'est la phraséologie du temps, qui n’a pas fondamentalement changé depuis, tout est en anglais, mais les accents diffèrent...)

- « Roméo Golf, this is Karachi tower. You are clcear to lince up and take off, wind calm, After take off, turn left and join Mauripur beacon at two thousand feet, Report when reachtng Mauripur. Over ? »

- « Roméo Golf. Roger (qui veut dire OK !) »

À pleine puissance de ses moteurs, et des petites turbines de bouts d'ailes ajoutées sur ce modèle dérivé, le Noratlas enlève aisément ses vingt-trois tonnes, rentre le train et les volets, et dans le calme d'une nuit étoilée part pour son destin.

Au-delà des lumières de la ville, les bouches de l'Indus et la côte apparaissent comme des lignes d'un bleu sombre, avec un peu de brume laiteuse sur la mer. Au loin quelques hauteurs dénudées semblent transposer sur terre le relief de la lune, haute dans le ciel. Dans le poste d'équipage - version militaire où l'on peut éteindre toute lumière blanche et n'illuminer que la planche de bord par éclairage ultraviolet -, la douce fluorescence des cadrans compose une atmosphère intime entre la mécanique et les hommes. La nuit, comme toujours, semble apporter le silence, malgré le ronronnement habituel des Pratt. Pilote, mécanicien, radio, chacun travaille méthodiquement pour prendre les bons caps successifs de l'étape et le bon régime des moteurs, avant que le seul contact devienne celui des tititata en morse du radio, tandis que l'avion monte d'abord à 12.500 pieds. Le corridor E, route directe vers Téhéran, est rejoint au point de report 28° Nord - 63° Est, à partir duquel nous couvrons nos visages des masques à oxygène pour une heure et demie : l'avion n'est pas pressurisé et il faut monter à 16.500 pieds, 5.400 m, pour franchir en sécurité la passe entre Pakistan et Iran.

Depuis une heure environ, la phonie ne porte plus, mais le contact avec Karachi est maintenu en morse. Le régime des moteurs a été soigneusement établi et réglé, d'après l’altitude et le vent donné par la météo, pour assurer le plus long trajet possible. Le temps passe calmement sous la lune.

De loin, voici les lumières de Zahedan, ville frontière de l'Iran, Les hauteurs sont donc franchies et nous revenons à 14.500 pieds pour ôter nos masques. Zahedan est atteinte à la verticale sur notre cap à l'heure précise prévue, 2 h 56 après le décollage, et un large tiers du trajet est passé. Bonne confiance donc dans la navigation et dans les vents annoncés, ce qui devrait permettre une bonne estime par la suite jusqu'au moment où le radiophare de Téhéran devrait nous guider. Mais il n'y aura plus aucun repère au sol d'Ici notre terminus.

La liaison morse est normalement close avec Karachi, puisque nous passons maintenant en compte avec le contrôle aérien de Téhéran. Celui-ci ne répond pas, mais nous l'aurons certainement en nous rapprochant un peu plus : l'absence de liaison radio, quand elle ne se prolonge pas, n'est pas exceptionnelle alors en ces pays, sans être toujours attribuable aux conditions de propagation des ondes. Le ciel, où la lune décline, est toujours bien dégagé.

Après que l' "hôtesse" aura servi à chacun le plateau-repas emporté de Karachi, le pilote se retire à l'arrière pour prendre un peu de repos. II laisse son siège et la surveillance du pilote automatique au mécanicien, lui-même pilote breveté.

Si l'on se reporte à une carte de l'Iran, dont nous survolons maintenant la plaine désertique, on remarquera la bordure de hautes montagnes qui la cernent, à l’Est du côté de l'Afghanistan, puis surtout au Nord, où une chaîne assez continue culminant à près de 5.000 m, l'Elbourz (à ne pas confondre avec l'Elbrouz du Caucase, qui s'élève jusqu'à 5.600 m), qui sépare Téhéran de la Caspienne, dont deux centaines de kilomètres de côte fournissent à l'Iran son or noir, le caviar.

Pendant ce temps, le radio cherche toujours à joindre le contrôle de Téhéran qui devrait maintenant répondre. En vain. Il ne nous répondra jamais, et Karachi est trop loin pour être repris en liaison. Du moins les radio-compas, qui permettent de relever les stations émettrices, devraient donner le travers de quelques émetteurs, malheureusement assez à gauche de notre route théorique et peu puissants, la nuit est-elle peu favorable, ce qui arrive ? Les relèvements obtenus, en tout cas sont peu précis. L'estime est donc incertaine, et le radio-navigateur ne se sent pas très assuré, II va réveiller le pilote pour que celui-ci tente déjà de prendre contact en phonie avec "Téhéran-Informations" et avec le goniomètre qui pourrait nous tirer vers Téhéran.

La lune se couche en ce moment. Aucun repère n'est visible. Cinq heures et demie de vol ont passé, Téhéran ne devrait plus être qu'à une heure, une heure et quart de vol, quelque 400 km. Il ne répond pas à l'appel du pilote ; c'est, ma foi, encore plausible ; il faut insister, patienter.

Une légère inquiétude se lève ; mais, au fond Téhéran ne saurait être manquée dans cette nuit claire et bientôt es aiguilles des radio-compas, réglées sur les fréquences de Téhéran, vont se stabiliser sur l'un ou l'autre des émetteurs installés à proximité du terrain.

Le temps passe pourtant. Quelques nuages, deux mille mètres peut-être en dessous de nous, se dessinent imprécisément dans la nuit à vrai dire, le pilote se demande un instant si ce sont bien des nuages, ou quelques crêtes enneigées, et il appelle le radio en un bref conciliabule. Mais non, il n'y a pas sur notre route prévue de hauteurs suffisantes, et ce doit bien être des nuages.

Une heure encore s'est écoulée. Nous devrions être en vue maintenant, et pourtant l'obscurité n'est percée d'aucune lumière. La radio est toujours muette en graphie (l'opérateur de service doit s'être endormi), et il est étrange que la phonie non plus ne réponde pas. Quant aux radio-compas, s'ils indiquent bien Téhéran devant nous, c'est sans aucune stabilité ni indicatif décelable. La situation se fait plus sérieuse, d'autant qu'aucun autre terrain ne peut être atteint en une heure et demie de vol, ce qui nous reste d'essence. Le pilote demande au mécanicien de régler les moteurs au régime d'endurance maximum (plus faible que celui de trajet maximum pris au début). Il faut trouver Téhéran.

Hélas, une demi-heure se passe encore à notre cap sans que rien ne nous apparaisse ni que personne ne nous réponde...

En fait, nous le comprendrons plus tard, tandis que Téhéran, par suite d'une erreur de transmission de message avec Karachi - c'est ainsi que les choses s'enchaînent contre nous - ne nous attend pas et ne cherche pas à nous entendre, les vents ont imprévisiblement changé depuis notre dernier repère au sol, bien lointain maintenant, de Zahedan. Plus forts d'ouest, ils nous ont entraînés bien à l'est de notre route. Ce qui veut dire que nous abordons maintenant la haute chaîne de l'Elbourz, cap sur la Caspienne.

Mais cela, nous l'ignorons. Et ces fameux radio-compas hésitants nous indiquent toujours Téhéran au nord ou nord-est alors que la ville est passée au sud-ouest. Pourquoi ? L'orage magnétique est peu probable, qui aurait affolé le compas magnétique lui-même. La vérité n'est pas physique. D'autres sont en fait tombés dans le même piège que celui où nous nous engageons : de plus lointains mais puissants émetteurs russes, naufrageurs calés sur les mêmes fréquences, tels de faux phares, les ont comme aspirés. Ils ne sont plus là pour raconter ce qu'ils ont dû vivre comme nous. Ils ont fini par percuter la montagne qui déjà nous encercle, ou tomber sous les balles de chasseurs russes sur leur territoire, comme je l'ai appris depuis aux États-Unis.

Nous ne pouvons l'imaginer un instant. Le pilote effectue des changements de cap de 90° à gauche et à droite, et les aiguilles des radio-compas suivent bien le mouvement, semblant confirmer leurs indications. Pourtant sept heures de vol se sont maintenant écoulées, et quelque inspiration dit au pilote qu'on ne peut plus les croire. Mais il ne nous restait qu'elles. Une seule chose devient alors évidente : nous sommes totalement égarés au-dessus d'un pays désert et il n'y a plus qu'une heure de vol au grand maximum au régime économique que nous avons déjà adopté. Encore ne savons-nous pas que ce désert invisible est celui des montagnes.

Le pilote décide, la mort dans l'âme, de rechercher une zone d'atterrissage forcé. De nuit, ce sera une opération bien risquée avec la seule aide des phares d'atterrissage ; il faut longuement reconnaître son terrain. Il est donc temps de descendre à la recherche.

À partir de la région de Téhéran, où nous devrions tout de môme être à peu près (mais nous sommes sur les rives de la Caspienne, d'après la reconstitution de notre vol), le sud-ouest est une zone à peu près dégagée. Le pilote prend ce cap, le 235, et entame une descente prudente, en évitant quelques nuages vaguement distingués (était-ce des nuages ?). Tout est éteint dans le poste, et tous surveillent au-dehors. Seule demeure la lumière ultraviolette, invisible pinceau sur les cadrans dont la fluorescence semblerait bien tranquille à qui ignorerait notre inquiétude, à la jeune femme à notre bord par exemple, qui sommeille à demi dans le siège supplémentaire du poste où elle nous a rejoints.

À Téhéran cependant, l'escale d'Air France, enfin prévenue de l'heure de notre départ de Karachi, nous attend ; et sur son intervention, le contrôle aérien a fini par s'inquiéter : nous devrions être arrivés depuis une demi-heure et l'alerte est donnée. On appelle "Roméo Golf" pour l'aider. Mais nous n'entendrons jamais rien, pas plus qu'on ne nous entendra lorsque nous lancerons nos ultimes messages sur les fréquences de détresse : nous sommes cachés derrière les montagnes au milieu desquelles, aveugles, nous descendons. Quarante ans plus tard, en voyage d'historiens, passant par la route le col de Gatchar à près de 3.000 m, j'ai pu voir cette fois en pleine lumière le vrai chaudron où nous nous enfoncions sous le sommet de 4.540 mètres, et mes compagnons à qui je le montrais en ont frémi comme moi. Car il faut bien maintenant que je prenne la parole.

Un instant trompé par une apparence de lueur vers le nord-ouest trompeuse plaque de neige sans doute - mais qui ne serait tenté ? - je reprends bientôt mon cap 235, 10.000 pieds, 3.000 m en descente. Il reste 300 litres d'essence, quarante minutes de vol en régime éco. Dans quarante minutes, inéluctablement, nous serons au sol. Mais comment ?

2.000 m (et 2.500 m plus bas que les sommets). Le mécano et moi apercevons ensemble une lumière sur notre gauche : un repère. J'oblique vers elle. Mais tout à coup la voici qui se rapproche, défile en deux secondes sous notre aile, en même temps qu'en un éclair le sol et des rochers nous apparaissent. Nous en étions à quelques mètres.

Le temps d'un réflexe, j'ai repris de l'altitude et fait remettre au mécanicien toute la puissance des moteurs. Des litres précieux se consument bien sûr, et il n'y aura même plus une demi-heure de vol. Mais il faut.

Sous la vague luminosité du ciel nocturne, je comprends maintenant la vérité terrible, les taches et les ombres ; les montagnes nous ceignent de toutes parts, çà et là cachées par un nuage. Comment ne les avons-nous pas rencontrées déjà, dans cette descente presque aveugle ? Et nous sommes au fond. La lampe perdue d'un montagnard nous aura donné un sursis dans le piège.

À tout hasard, j'allume les phares d'atterrissage. Aussitôt sous leur pinceau, c'est un mur qui se dresse devant nous, abrupte falaise. Je réussis à l'éviter dans un virage cabré, à gauche et seulement parce qu'un pilote est habitué à virer de ce côté pour mieux y voir les pistes. Et c'est de ce côté qu'il y a un passage ! De quelques mètres encore nous évitons une crête dont les plaques de neige passent en coup de vent sous nos ailes, et dans les phares je vois encore la rare végétation perçant la neige.

200 litres, annonce le mécano. Bien sûr, mais je ne peux tout de même pas réduire les moteurs et percuter le décor. Le plus tard sera le mieux. Chacun a compris, naturellement. Même notre passagère, la plus vulnérable, qui a mis les écouteurs aux oreilles. Il est de mon devoir de lui dire que cela va très mal. Elle s'en doutait bien, après avoir vu la muraille. Elle trouve la bravoure de répondre par un sourire de confiance. Mon regard ne s'est détourné qu'un instant. J'ai entrevu aussi mon ami le mécano : il avait un nouveau visage. Moi aussi sans doute.

Mais je n'ai pas le temps d'y penser. Car voici que l'hallucinante apparition recommence et recommence : une nouvelle muraille, le virage serré, à gauche encore, et un col juste franchi. Nous sommes remontés cependant, j'ai fait remettre les moteurs en croisière (le mot ferait sourire), et pour une fois sans pitié pour eux le mécano les mène durement. Mais comment aurions-nous le temps de sortir de ce chaudron ?

J'ai peur. Il n'y a plus qu'une question en somme : dans combien de minutes ou de secondes allons-nous nous écraser ? Moi, du moins, je me bats, avec le mécano. Mais les trois autres, à qui je n'ai pas su éviter ce piège, qui n'ont plus qu'à attendre, brièvement sans doute ? Moi, déjà, j'ai peur ; ou plutôt c'est mon corps qui a peur : ma bouche, ma langue sont sèches, et j'ai de la peine à parler. Pourtant j'appelle sur la fréquence de détresse que tout avion doit veiller :

- « Mayday, mayday, mayday (c'est notre SOS), to all aircraft this is Roméo Golf, do you read me ? »

et je recommence, car il faudrait que l'on sache où et comment nous nous sommes perdus, ne serait-ce que pour celles qui nous attendent.

Nul ne répondra. Il n'y a plus qu'à éviter encore toutes ces crêtes devinées, et cependant prendre un cap fixe, user nos derniers litres pour tenter de rejoindre quelque plaine, quelque vallée ; mais à vrai dire je n'en ai plus l'espoir ; des sommets partout. Je choisis, presque sans calculer, le cap 160, inverse de notre route depuis Karachi. Mais nous ne saurions atteindre les plateaux dégagés que nous survolions certainement il y a longtemps, si longtemps.

Devant nous, assez loin peut-être, encore une ligne de crête continue, tout juste à l'altitude à laquelle nous sommes remontés. Je crois bien voir une lueur de ce côté. Mais c'est sans doute un nouveau piège, quelque plaque de neige. La lampe d'épuisement d'essence s'allume à droite ; le moteur n'a plus que dix minutes de fonctionnement ; le gauche suivra sous peu. J'essaie de faire un peu de calme en mon âme :

- « Seigneur, pardonne-moi, je t'aime, fais-moi fort, fais-les fort » quand il faudra bien, moteurs arrêtés, descendre.

Mais ne devrais-je pas, tout de suite, tenter d'échouer sur cette croupe ?

À Téhéran, bien sûr, on ne nous attend plus, et l'on a envoyé vers la France le message « Roméo Golf perdu ».

Un nuage devant nous. Je vais le contourner, il peut cacher un sommet. Je passerai à gauche, ou à droite ?

À gauche plutôt, en appuyant un peu du côté de la lueur... Malgré l'écart du cap qu'il faudrait garder fixe.

L'Elbourz, devant ! (graphisme J. Houben)

Lampe d'épuisement moteur gauche allumée.

Mais nous la regardons à peine, car la montagne passe sous nos pieds, et que se sont tout à coup allumées aussi devant nos yeux tirés les mille lumières du salut, les maisons des hommes. Par quel miracle : Téhéran, ils l'ont crié ensemble. Mais j'attendrai pour crier victoire moi aussi : arriverons-nous jusque-là ?

Téhéran ! (graphisme J. Houben)

Je reste trois minutes encore en palier, avant que mes yeux n'aient vu vraiment la rangée de lumignons de la piste, n'aient retrouvé leur jugement des distances terrestres, n'aient été sûrs d' "avoir" la piste.

Alors, tout réduit, je descends, je dégringole sur l'aéroport, et sans risquer un réglementaire tour de piste qui obligerait à remettre du moteur, j'enroule des S comme un léger avion d'aéroclub à l'entraînement. La tour de Téhéran n'en croit pas ses oreilles d'entendre l'appel de "Roméo Golf", ni le goniomètre qui l'a entendu venir de la montagne.

Sous leurs yeux incrédules aussi, le "Roméo Golf" s'est posé après une prise de terrain un peu acrobatique, et roule sagement. Son pilote s'attache à poursuivre une procédure radio réglementaire jusqu'au parc, jusqu'à l'arrêt des moteurs.

Alors, il n'y a plus de joie pudique, et nous tombons dans les bras les uns des autres. Nous avons quelque peine à nous croire là, mais pas du tout à simplement croire : nous avons été bien guidés. C'est un sentiment fort, que j'ai ressenti plusieurs fois dans ma vie, comme sans doute mes compagnons du "Roméo Golf". Mais on ne s'en rend naturellement compte qu'à posteriori.

J'ai fait jauger les réservoirs. II restait à gauche 18 litres d'essence, un peu plus à droite, trois minutes de vol. Sur nos carnets, huit heures de vol de nuit.

André TURCAT

Extrait de "Pilote d'essais - Mémoires I" (Éd : Le Cherche midi - 2009)

Date de dernière mise à jour : 09/04/2020

Ajouter un commentaire