Un Constellation sur deux moteurs

Ce jour-là, le 18 février 1947, j'assurais avec le Constellation F-BAZC, la liaison New-York Paris.

La liste de l'équipage était ainsi conçue :

- Commandant de bord : Charles Lechevalier.

- Deuxième pilote : Henri Bétiaux.

- Troisième pilote : Henri Ballereau.

- Radios : Etienne Némès et Max Thomas.

- Mécaniciens : François Vincent et Roland Richard.

- Navigateur : Jean Chanut.

- Hôtesse : Monique Poulet.

- Stewards : Lucien Boudet et Jean Spiess.

Les passagers étaient : Mme G. Châtaignier, Mme G. Flori, MM Norman Reader, Maurice Saucourt, Raoul Salze, Marcel Voyer.

Chargement : 440 lbs de bagages, 4.993 lbs de fret et de courrier, 4.548 lbs de colis diplomatiques (traités de paix de l'Europe centrale) en provenance de Washington.

Nous avions décollé de La Guardia à 19 h 20 GMT. La météo nous avait signalé à l'escale de Terre-Neuve une "crasse" telle que j'avais dérouté mon appareil sur les Bermudes. Alternative possible en raison du faible chargement pour ce voyage.

Mon départ de New-York avait été légèrement retardé. J'avais dû attendre les colis diplomatiques avant de partir pour les Bermudes que je joignis en deux heures vingt-cinq de vol et d'où j'allais repartir pour les Açores quatre heures plus tard. La durée de notre escale fut assez longue. Une panne insignifiante de radio sur les bandes ultra-courtes en fut la cause. Ce retard nous ferait arriver à Santa-Maria vers 10 h du matin après une traversée océanique de plus de trois mille kilomètres.

Comme l'avait prévu la météo, nous avions eu du temps clair sur les neuf dixièmes du parcours. Mais dans la dernière partie du voyage, des nuages bas et épais devaient gêner notre route, laissant tout de même au-dessous de nous une visibilité suffisante.

À 9 h 40, Némès me transmettait un message de Santa-Maria. Le temps ne correspondait pas exactement à la prévision que l'on nous avait transmise : le plafond n'était que de 400 pieds, soit 120 m ; la visibilité était restée bonne, 5 km.

Il était 10 h 05. Je venais d'obtenir l'autorisation de procéder à l'approche pour atterrir, lorsque je reçus, par radio, l'ordre de me poser à Lagens, terrain situé sur une autre île des Açores, à environ quarante minutes de vol. La visibilité et le plafond s'étaient subitement abaissés. Les nuages étaient à 30 m du sol et l'on ne voyait pas à plus de 400 m. Le terrain était fermé.

À Lagens, cet aérodrome que je connaissais bien (il servait pendant la guerre pour les avions du Transport-Command), le plafond était de 200 mètres et la visibilité de 5 à 10 kilomètres. A 11 h 30 j'arrêtai mes moteurs devant les bâtiments de contrôle.

Notre durée d'escale fut plus longue que sur un terrain où Air-France possède à terre un personnel spécialisé. Faire les pleins d'essence, d'huile, et une vérification superficielle (mais quand même obligatoire) demanda beaucoup de temps. Les passagers, ravitaillés eux aussi, furent invités par le commandant de la base à visiter une vieille église et partirent en voiture.

L'avion était prêt et mes calculs de voyages terminés depuis plus d'une heure que les passagers n'étaient pas encore de retour au terrain. Enfin ils revinrent. J'adressai mes remerciements aux officiers de la base et les passagers s'associèrent à mes congratulations pour la réception qu'on leur avait accordée. L'un d'eux manifesta l'intention de prendre une photographie et invita le commandant à poser avec eux. On me demanda de me joindre au groupe. Je refusai. En effet, une espèce de superstition, vieille de plus de quinze ans, me l'interdisait. À maintes reprises, j'avais naguère été photographié avant un départ. Chaque fois, je n'ai pu arriver à l'escale prévue : j'avais toujours été obligé d'atterrir en route, et souvent par suite de panne brutale.

À Lagens, il n'y avait pas de poste météorologique océanique. Il nous aurait fallu attendre encore plusieurs heures pour avoir une protection complète, qui aurait été transmise de Santa-Maria.

Je savais seulement qu'il y avait du brouillard à Orly ainsi qu'à Bordeaux. Aucun autre renseignement précis, mais le temps sur toute la France ne devait pas être très beau.

Dans l'intérêt de la compagnie, si j'allais à Lisbonne, comme cet atterrissage n'est pas une escale régulière de la ligne New-York - Paris, je pouvais juste me ravitailler en essence selon les règlements internationaux, sans pouvoir prendre ni passagers ni fret. Et j'étais très mal renseigné sur les conditions atmosphériques du moment sur le Portugal. De plus, mes passagers n'avaient pas de visa portugais. Il leur faudrait rester au terrain, et pendant combien de temps ? Se posait aussi une question de devises : aurions-nous des escudos pour régler les frais d'un séjour qui était susceptible de durer assez longtemps ?

Par contre, en gagnant Casablanca, je pouvais prendre des passagers. Le nombre d'avions entre le Maroc et la France était toujours insuffisant et les voyageurs qui désiraient aller à Paris devaient retenir leurs places plus d'un mois à l'avance. Si nous devions séjourner au Maroc, la question devises ne jouerait pas. En outre, si le temps était favorable sur la France et que je pusse repartir aussitôt le plein terminé, sans avoir le temps matériel de prévenir et de grouper des passagers, le fret qui était en souffrance compléterait mon chargement.

Aussitôt les passagers à bord, les moteurs furent mis en route. Après le point-fixe je quittai à 14 h 17 GMT Lagens pour Casablanca, où l'heure d'arrivée était prévue pour 18 h 10, avec Lisbonne comme terrain de secours et Oran comme seconde alternative.

Pendant la durée de notre escale, le temps est devenu plus mauvais. Aussitôt le décollage, je ne suis pas à plus de 50 m j'entre dans les nuages. La visibilité est devenue, elle aussi, plus mauvaise. Il bruine. Pendant la montée, les nuages ont une tendance nettement orageuse et dans les écouteurs de radio, on n'entend qu'une friture avec de temps à autre une déflagration plus violente. Nos relations radio sont inexistantes.

Vers 5.600 m nous débouchons au-dessus des nuages. Pourtant, je poursuis mon ascension pour voler comme je l'ai prévu sur mon plan de vol, à 6.000 m Le brouillage radio que nous avions au départ, dû aux nuages orageux, a complètement disparu, Nous volons dans un ciel clair, avec au-dessous de nous une couche uniforme de nuages dont les sommets sont entre 5.000 et 5.500 m.

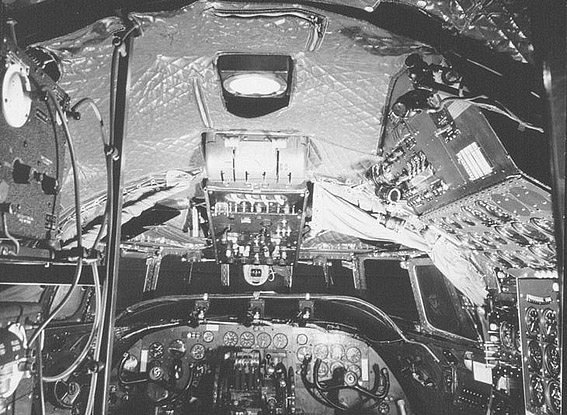

Cockpit du Lockheed "Constellation" (Coll. Lechevalier)

À 15 h 25, je quitte le poste de pilotage, laissant la surveillance de l'avion à Bétiaux, mon copilote, pour aller dans la cabine déjeuner, car je n'avais pas eu le temps de me restaurer à Lagens.

Vers 15 h 50, une odeur de brûlé se fait sentir.

- « Qu'est-ce qu'il y a ? »

Je pose la question aux membres d'équipage qui se trouvent dans la cabine.

C'est Vincent, mécanicien, qui est "de quart". Richard va au poste et revient quelques secondes plus tard :

- « Tout va bien. Némès ne voit rien, aucun court-circuit. »

Pour "Fantôme" tout est normal (c'est ainsi que l'on appelle Vincent avec qui je vole et que je connais depuis plus de dix ans).

Les barmen, sur mon invitation, ont regardé si une cigarette ne serait pas tombée d'un cendrier. Non. Tout est normal.

Il arrive quelquefois qu'à la suite d'une longue émission radio une connexion chauffe et qu'une légère odeur de brûlé se fasse sentir, mais celle-ci cesse dès la fin de l'émission. Quelquefois encore de l'huile a pu s'accumuler dans le circuit de réchauffage de la cabine, et lorsqu'on met celui-ci en route, l'huile en brûlant dégage dans l'avion semblable odeur.

On regarde toujours. On surveille, mais en général cette odeur disparaît rapidement et n'est nullement inquiétante. Il suffit en effet de surveiller les ampèremètres des circuits électriques pour être certain qu'il n'y a aucun court-circuit ; puis les niveaux et pressions d'huile dans lés moteurs ainsi que dans les circuits hydrauliques, pour être complètement tranquillisés. Tout de même cette odeur de brûlé persiste et me préoccupe.

Tout à coup un moteur s'emballe dans un hurlement sinistre et aigu, qui perce le tympan. D'un bond, j'ai rejoint le poste de pilotage, ma place.

Les quatre moteurs ont été réduits, car il est impossible de constater lequel s'est emballé. Malgré les gaz coupés, le hurlement continue.

Je freine l'avion en le cabrant, pour réduire la vitesse et le moteur.

C'est alors qu'ensemble, les lumières rouges, indicatrices d'incendie s'allument, et que la sonnette avertisseuse retentit, tragique. Le moteur n° 4, celui d'extérieur du côté droit, flambe.

Richard qui était au poste du navigateur vient vers le poste du pilotage en disant :

- « Le 4 brûle, et le plan est couvert de flammes. »

Vincent, comme à l'entraînement, avec des gestes sûrs, ferme l'arrivée d'essence, tout en appuyant sur la commande de passage en drapeau du moteur 4 ; puis il me demande :

- « Charly ! J'envoie l'extincteur au 4. J'ai passé en drapeau. »

- « Coupe l'essence, l'huile. Et dans quelques secondes, l'extincteur !... »

- « O. K., l'essence est coupée. Préviens pour l'extincteur. » Richard revient :

- « Le plan est couvert de flammes. Fais envoyer l'extincteur. »

- « Fantôme ! L'extincteur au 4. »

- « Bien, mais il ne passe pas en drapeau. »

- « Essaie de nouveau. »

Le passage en drapeau consiste à placer les pales de l'hélice perpendiculairement au moteur, et ainsi s'arrêtent de tourner, puisqu'elles n'offrent plus de résistance à l'air.

Némès profitant d'un moment de silence, me crie, pour couvrir le bruit de cette hélice qui continue à tourner à toute vitesse :

- « J'envoie un S.O.S. ? »

- « Non, non. Préviens seulement. Pas de S.O.S. »

L'avion, moteurs réduits, s'est enfoncé, et sa vitesse est au minimum pour tenir en vol. Nous sommes dans les nuages et sur mon appareil la glace commence à se former et m'alourdit. Je fais mettre les moteurs 1, 2 et 3 à 1.500 t/mn. Je descends : nous sommes à 2.500 m.

Un nouveau hurlement retentit, un des autres moteurs vient-il de s'emballer ? Et l'hélice de 4 qui tourne toujours !

Les indicateurs de compte-tours des moteurs 3 et 4 sont couplés. Deux aiguilles donnent les indications pour leur moteur respectif sur le même cadran, et l'aiguille du moteur 3 a de violents soubresauts alors que celle du moteur 4 est bloquée à 3.500 t/mn, le maximum de ce compte-tours.

Il est 16 h 07.

- « Vincent ! Moteur 3 coupé. Hélice en drapeau. »

Nous débouchons sous les nuages, nous sommes à 1.200 mètres.

Richard crie :

- « Le feu au moteur 4 ! Le 3 est stoppé ! »

Vincent demande :

- « J'envoie l'extincteur ? »

- « Non, Fantôme, garde la charge. »

C'est notre dernière charge, nous n'avons, en effet, que deux charges d'extincteurs.

- « Je pense que c'est le 4 qui s'est emballé à nouveau. »

- « Attends, on verra. Némès, demande du secours ! On ne pourra jamais arriver à la côte. »

Et je me rappelle mon Liberator, celui de Dorval dont j'avais perdu trois moteurs sur quatre.

J'appelle un des barmen :

- « Faites avancer les passagers entre les troisième et sixième rangs vers l'avant. L'avion est trop lourd à l'arrière. Ensuite que personne ne bouge sous aucun prétexte, que personne ne quitte sa place ! »

On réfléchit vite dans de telles minutes.

- « Fantôme ! Je pense que l'hélice du 4 est désaccouplée du moulin. Tâche de voir ! Thomas, surveille dans la cabine le plan droit. Si tu vois quelque chose, préviens-moi de suite. »

Richard a la figure collée aux hublots du poste du navigateur, c'est lui qui répond :

- « Oui. L'hélice du 4 est désaccouplée, l'huile tombe sur le plan et brûle. L'hélice va fiche le camp. »

- « C'est bien ce que je crains. Fais mettre les ceintures de sauvetage à tout le monde. »

Ma vitesse se réduit de plus en plus. Je vole à 140 miles à l'heure et d'après les instructions, l'avion est en perte de vitesse à 143 miles à l'heure. Ce n'est plus du vol, c'est de l'acrobatie.

Nous sommes à moins de 60 mètres de l'océan, qui est en furie ; le creux des vagues atteint 4 à 5 mètres. Si on tombe, on est foutu.

- « Vincent ! Remets le 3 en route : 1.800 tours pression 22. Qu'est-ce que cela fait comme puissance ? »

- « Environ 900 chevaux. »

- « Vas-y ! Chanut : position ? Vite ! »

Cette hélice du moteur 4 qui tourne me freine beaucoup. Le temps que Vincent remette en route et je frôle la perte de vitesse. Un remous un peu violent et l'on va s'affaler dans l'océan !

L'altitude diminue, nous ne sommes pas à plus de 30 mètres de l'Atlantique.

Chanut m'annonce le point :

- « Environ 1.200 kilomètres de Casa. »

- « Némès, envoie le S.O.S. et la position. »

Amerrir, pas question. Allez, vole, mon vieux Constellation. Tenir. Je veux tenir. Et je me jure intérieurement de tenir jusqu'au-delà des limites. Je ne veux pas accepter la défaite.

16 h 33. Richard me prévient :

- « L'aile derrière le moteur 4, qui brûle encore, se déforme complètement. »

- « Fantôme, envoie l'extincteur au 4, N... de D..., on va perdre l'aile. Elle va se débiner ! »

Et je suis à 20 m de l'eau. Mais depuis que le moteur 3 a été remis en route, je peine moins, mon avion vole un peu mieux. Mon indicateur marque 145 miles. Tenir l'avion est moins épuisant. Je suis couvert de sueur, et de temps en temps, je jette un coup d'œil vers la cabine. Les passagers sont verts de peur. Monique Poulet, l'hôtesse, le visage défiguré par l'angoisse, essaie de sourire dans une espèce de rictus, comme on le lui a appris aux cours pour hôtesse. Chacun est à sa place. La confiance, quoique faible, subsiste. Pourvu qu'elle ne sombre pas avec l'avion !

- « Bétiaux, arrache-moi cette garce de sonnette. Elle me déchire les oreilles. Et puis on le sait bien que ça a flambé, et que si cela recommence, il n'y aura plus moyen de se défendre.

- « OK, Charly. »

- « Richard ! »

- « Quoi ? »

- « Passe-moi un bout de fer, n'importe quoi, que je casse cette lampe rouge devant mes yeux. Elle m'obsède. »

Et d'un coup de manche de tournevis, je brise cette lampe de mon tableau de bord.

17 h 20, Bétiaux a une explosion de joie :

- « Charly ! Un cargo par 15 degrés à gauche. »

- « Merci. Némès ! Appelle-le et demande-lui sa position. »

- « D'accord. »

Plusieurs membres de l'équipage voudraient que je me pose auprès de ce bateau, certains insistent même. Quel dilemme pour moi ! Se poser sur cette mer. Combien survivraient ? Continuer... atteindrais-je la côte ?

Allons, je ne suis pas vaincu. Une seule crainte, cette hélice du moteur 4, elle va sauter. Comment ? Ouvrira-t-elle la cabine ? Arrachera-t-elle le plan ? Coupera-t-elle l'empennage ? Comme je voudrais qu'elle s'en aille pour être fixé, et comme aussi je le crains !

Tout de même, avec deux moteurs, je dois, lorsque cette hélice ne freinera plus, pouvoir voler, même si mon moteur 3 en prend un coup quand l'hélice partira. On continue.

Le cargo ne répond pas sur la longueur d'ondes maritimes.

- « Némès, as-tu eu réception du S.O.S. ? »

- « Oui. »

- « Envoies-en un autre. L'hélice s'incline vers la cabine, elle va se débiner. Vite, qu'ils le reçoivent avant le coup dur. »

17 h 43, l'hélice du 4 s'est détachée, elle est partie en touchant le moteur 3, qui vibre terriblement et qui flambe.

- « Vincent, coupe le 3, essence et huile. Vite en drapeau ! Némès, S.O.S. ! »

Nous n'avons plus d'extincteur. Je crains que l'avion ne se démantibule en morceaux. Et ce feu qui continue !

- « Barman ! »

- « Oui, commandant... »

- « Un de vous deux à la porte arrière avec le « Dinghy » prêt à être jeté à l'eau. Ballereau ! Surveillez la manœuvre, et que tout le monde se cramponne lorsqu'on touchera l'eau. Compris. »

Vincent me prévient :

- « Moteur 3 coupé et passé en drapeau. Richard me dit que le feu s'éteint lentement. »

- « Le plan a-t-il bougé ? Quelle gueule a-t-il ? »

C'est Thomas, resté à sa place et qui n'a pas quitté la surveillance, qui me répond :

- « Ça va, la tôle est gondolée, mais il n'y a plus de changement, ça tient. »

- « Bétiaux ! Quittez le poste. Vous n'avez plus rien à faire ici. »

- « Non. Je reste avec toi. »

- « Reste si tu veux... Merci. »

Ma vitesse, dès que le moteur 3 a été coupé, est tombée rapidement. Je vole encore acrobatiquement pour ne pas tomber à la mer. Qu'il est près de nous l'océan !

- « Que ceux qui n'ont rien à faire aillent dans la cabine, au centre. Attachez-vous. Bloquez les portes ouvertes. Richard, avant de quitter le poste, donne-moi une cigarette, allume-la. Vincent ! Moteurs 1 et 2 à 1.900 chevaux. Ah ! je ne peux pas tenir, on s'enfonce... »

Némès me prévient à 17 h 46 :

- « Un Catalina parti de Port-Lyautey vient au-devant de nous. »

- « Demande une position au navigateur et passe-la. »

Ni Némès, ni Vincent, ni Bétiaux qui pourtant en ont reçu l'ordre, n'ont pensé une seconde à quitter le poste de pilotage, où était leur travail. Les autres non plus. Ils n'étaient pas de quart au commencement de notre lutte contre la mort. Il ne pouvait être question, pour eux, de faire la relève.

Tous, dans un même esprit, accomplissent leur devoir. Nous volons en équipage depuis plusieurs voyages. Ils savent que c'est cette chance, qui, quoique désespérée, nous laisse une lueur d'espoir. Nous nous connaissons et pouvons compter entièrement les uns sur les autres.

Je n'ai plus que deux moteurs, ceux du côté gauche, que je dois compenser aux flettners, pour réussir à tenir à peu près mon avion qui sans cesse tend à s'embarquer vers la droite. Je pense que cela pourra marcher, car l'avion vole mieux et je regagne un peu de vitesse.

La nuit commence à tomber. Il fait de plus en plus sombre, lorsque nous apercevons un autre bateau. Il nous communique sa position. Nous sommes encore loin de Casablanca ; tout de même l'espoir revient.

L'horizon est brumeux. Mes instruments de navigation de vol artificiel sans visibilité sont stoppés, car ils sont alimentés par ceux des moteurs qui maintenant sont arrêtés.

Pendant plus d'une heure je vole sans stabilité. Heureusement que la vitesse de l'avion petit à petit augmente et que je réussis à reprendre un peu d'altitude. Je suis à 300 m, lorsque Chanut voit les feux d'un avion. Quelques appels radio, quelques coups de phares et Némès entre en communication radiotéléphonique avec lui. Il lui demande de se placer devant moi, pour que ses feux de navigation me servent d'horizon. C'est une forteresse volante équipée en dépannage marin avec un bateau suspendu sous son fuselage et pouvant être largué. Elle se trouve au-dessus de nous, nous volons de conserve.

Enfin la côte approche, nous sommes à 80 km de Casablanca.

- « Némès, ça va maintenant. Cesse le trafic de détresse. »

- « OK »

- « Dis à la Forteresse de rester au-dessus de nous un peu à droite. »

- « D'accord. »

20 h 07, je vois les feux du phare d'El Hank... Casablanca... la terre.

20 h 10, je survole la piste.

- « Barman ! »

- « Oui, commandant. »

- « Que les passagers se calent avec des couvertures, des oreillers. Ça ne va peut-être pas faire boum, mais il vaut mieux prendre ses précautions. Que tout le monde soit assis et attaché. »

« Vincent, le 1 et le 2 à 2.450 tours. Bétiaux, envoie le train. »

Quelques secondes passent, la roue gauche et celle du nez descendent, les lumières de contrôle s'allument.

- « Charly, la roue droite ne descend pas. »

J'étais presque face à Ja piste, à moins de 100 mètres d'altitude, prêt à me poser.

- « Remonte le train. »

Et mettant plein moteur aux deux, j'effectue un tour de piste, tour de terrain désastreux : mon avion perd sa vitesse, il ne vole pour ainsi dire plus, il se traîne.

- « Bétiaux, descends à nouveau le train. »

Les roues gauche et du nez descendent à nouveau et pas la droite.

- « Bétiaux, vas-y, à la pompe de secours à main. Et le copilote pompe. »

- « Pompe sans arrêt, je ne veux pas le casser maintenant. »

Et tout à coup, la lampe de contrôle de la roue droite s'allume, je suis face à la piste :

- « Attention, on va se poser. »

Je n'ai pas de volets de freinage, mes phares sont descendus et éclairent les barrières qui limitent le terrain. Mon avion est très penché, à cause des compensateurs que je n'ai pas eu le temps de remettre à zéro et qui me faisaient voler à peu près droit lorsque mes deux moteurs du côté gauche tiraient. Maintenant ils sont réduits. Je redonne un coup de mon moteur extérieur gauche, l'appareil se redresse et je touche des roues.

Ma vitesse est supérieure à 230 km/h. Pour freiner le plus possible et remplacer les volets que nous n'avons pu faire descendre, je tiens mon avion le plus cabré que je puis, et tire sur le manche de toutes mes forces.

C'est que je ne peux plus donner qu'un seul coup de frein. J'ai en effet un accumulateur d'huile sous pression qui actionnera mes freins. Cet accumulateur ne pourra se remplir à nouveau puisque mes moteurs 3 et 4 sont stoppés et que ce sont ces deux moteurs qui entraînent les compresseurs du circuit hydraulique.

Je roule plus de 1.000 m lorsque la roue avant touche le sol. Ma vitesse est encore de plus de 180 km/h. Je ne suis pas exactement dans l'axe de la piste. J'ai dévié à gauche de deux ou trois degrés et je ne puis diriger ma roue avant, faute de cette pression d'huile qui manque. À 170 km/h, je quitte la piste et pars sur le terrain. Pourvu qu'il n'y ait pas d'avions immobilisés, car j'entrerais dedans, sans pouvoir les éviter.

Il ne me reste qu'à me servir de mes freins. Je n'ai devant moi que 200 m à parcourir. Violemment j'appuie sur les pédales : mon Constellation brutalement ralentit et s'arrête. L'aventure est terminée, mon appareil est sauvé, mes passagers, le fret, la poste, mes camarades d'équipage.

Les voitures automobiles quittent la gare aérienne et se dirigent vers mon brave F-BAZC maintenant immobile.

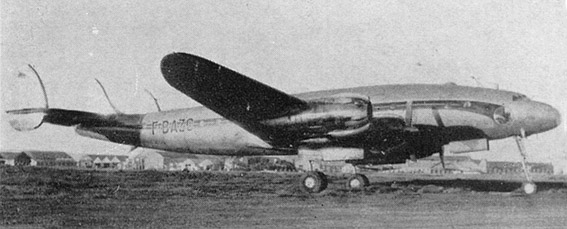

Le F-BAZC posé à Casablanca (Coll. Lechevalier)

Je pénètre dans la cabine. Un des stewards a débouché une bouteille de Champagne, mais je ne puis porter le verre à mes lèvres. Je tremble. Je suis trempé de sueur et mes tempes battent à éclater.

Une échelle a été placée à la porte arrière de la cabine. Je saute de l'avion et vois un pompier qui, lance en batterie, se prépare à arroser les moyeux des roues qui sont rouges.

- « Arrête, c'est du duralumin, ça cédera ! L'avion va chavirer et l'essence prendra feu. Arrête, les passagers ne sont pas encore descendus. »

- « C'est un ordre de l'adjudant. »

- « Arrête ! »

Et je lui lance un coup de poing en pleine tête.

Il est tombé et j'ai reçu un immense jet d'eau boueuse dans la figure. J'ai cru que j'avais tué ce gosse, et à genoux près de lui, je lui disais :

- « Reviens à toi, mon petit ! »

Lorsqu'il a rouvert les yeux, sortant du knock-out, je lui ai demandé pardon.

Le chef d'escale de Casablanca, Martin Jaubert, nous avait préparé une réception soignée au bar de l'aérogare et avait commandé, dans un restaurant de la ville, un dîner qui fut suivi d'amples libations.

Le lendemain, réveillé de bonne heure, je ne m'attardai pas en ville. A 10 h, j'étais au terrain en compagnie de l'équipage technique. Les barmen, eux, vinrent plus tard ; ils avaient seulement un inventaire à dresser.

L'avion était demeuré à la place où il s'était immobilisé. Le personnel mécanicien du sol ne le connaissait pas et avait attendu notre arrivée pour le remorquer.

Je me rendis compte que nous avions eu la Baraka. Je m'étais arrêté 5 m avant une piste de roulage ; moins de 10 m plus loin, il y avait un fossé assez profond, où si je n'avais stoppé, j'aurais brisé complètement mon Constellation.

L'escale n'ayant pas de bras de remorquage spécial, il fut difficile et long de ramener dans un hangar ma belle machine.

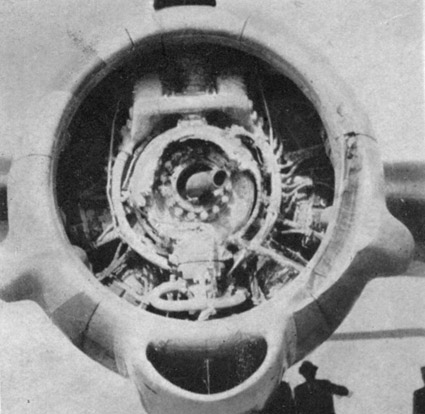

Moteur 4, sans son hélice (Coll. Lechevalier)

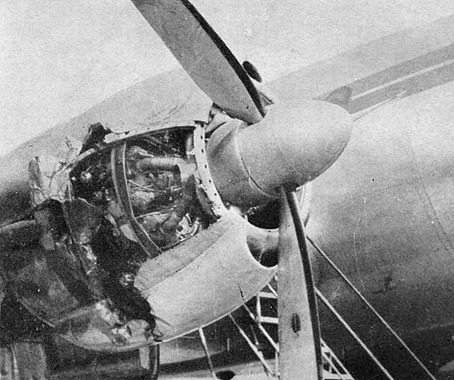

Le moteur 4, vu de l'avant avec son moyeu et son démultiplicateur calciné, avec son arbre porte-hélice tordu et tout rouillé par l'humidité de la nuit après qu'il eût été porté au rouge par réchauffement, avec ses rampes de fils et ses tubes noircis et à demi fondus par l'incendie, et son capotage à demi écrasé du côté où était partie l'hélice, le moteur 4 était dans un piteux état. Non moins que le moteur 3, avec son hélice aux trois pales coupées, déchiquetées au tiers, avec son capotage déchiré et ses cylindres aux têtes arrachées, avec les traces de feu sur l'aile et sur les trappes du train d'atterrissage.

Le moteur 3, hélice en drapeau (Coll. Lechevalier)

Après ces constatations, je ne voyais pas comment nous avions pu voler jusqu'à Casablanca.

Ne voulant gêner en rien la Commission d'enquête qui arrivait l'après-midi, je demandai que personne ne touchât à aucune partie du poste de pilotage, ainsi qu'aux moteurs accidentés.

Le 23 février, par l'avion venant d'Amérique du Sud, nous sommes rentrés à Paris. À l'arrivée à Orly, ma femme et ma fille m'attendaient. Le personnel de l'escale nous fit une réception enthousiaste et émouvante.

Le lendemain matin, au siège social de la compagnie, je fus reçu par le directeur général, puis par les chefs des différents services : Exploitation, Technique, Pilotage. Bi-annuellement, la direction reçoit les chefs des réseaux (Amérique du Nord, du Sud, d'Indochine, de Madagascar), une trentaine de personnes de tous les secteurs. Le directeur me chargea de réunir mon équipage pour le lendemain, vers 11 h 30. Dans la salle du conseil d'administration il nous présenta aux chefs de réseaux. Les coupes remplies, il porta un toast à l'équipage. À mon tour, je portai un toast à la compagnie et à tous les équipages.

Une conversation générale s'engagea par la suite. Je me trouvai à un moment auprès de mon ancien patron de l'Aéropostale, Didier Daurat, qui m'avait affecté sur Casablanca-Dakar. Il était heureux que l'un de ses anciens eût réussi ce sauvetage. Et je lui rendis hommage :

- « À votre école, on ne s'avouait jamais vaincu et on avait l'amour du courrier. Vous m'avez formé. C'est un peu grâce à vous que je n'ai pas abandonné la partie en me posant auprès des bateaux. »

L'équipage et les passagers furent invités par M. J. Moch, Ministre des transports, à un dîner boulevard Saint-Germain. Ma femme, ma fille et Mme Némès, la femme de mon radio, furent elles aussi conviées à ce repas, ainsi que les trois principaux directeurs d'Air France et le directeur général des Transports aériens. Nous étions 23 personnes à table.

Le dîner fut très cordial. Au dessert, selon la coutume, le ministre prononça un petit discours. Il nous adressa ses félicitations et annonça officiellement que j'étais promu officier et Némès nommé chevalier de la Légion d'Honneur. Il s'excusa presque de n'avoir pu faire mieux, mais il espérait qu'aux promotions prochaines il récompenserait d'autres membres de l'équipage.

Quelques jours après, j'appris que le nombre des Légion d'Honneur avait été réduit à la suite de manœuvres de certaines personnes proposées en janvier qui n'avaient pas été nommées et qui espéraient l'être à la promotion de juillet. Le nombre de croix étant limité, toutes celles décernées à titre spécial venaient en déduction du contingent normal.

Le 17 mars, je suis reparti pour Casablanca avec Bétiaux, Némès, Vincent et Richard. Ma femme et ma fille étaient aussi du voyage.

Première escale, Toulouse. Je retrouvai sur le terrain d'anciens camarades, de vieilles connaissances que je n'avais pas vues depuis dix ans. On parla beaucoup. Mais notre arrêt ne fut que d'une très courte durée. Après la traversée de la Méditerranée, atterrissage à Oran, déjeuner ultra-rapide et en route pour Casablanca, terminus de notre voyage.

Là, nous avons suivi tous les jours la réparation de mon Constellation. Notre voyage de retour ne serait pas des plus aisés. On ne possédait à Paris qu'un seul moteur de rechange. En faire venir un autre des USA eût exigé un temps très long, et l'avion devait subir une révision complète et qui ne pouvait être effectuée qu'à Paris. Un vieux JU-52 avait apporté le moteur que l'on monta à la place du 4. Notre retour n'aurait lieu qu'avec trois moteurs. C'était un peu dangereux, car si ce moteur avait un défaut quelconque ou que pour une raison mécanique on fût obligé de le stopper, nous nous trouverions dans la même situation que le 19 février, sans pression dans le circuit hydraulique, donc sans volets, sans descente automatique du train, sans roue avant directrice et sans frein. La situation serait tout de même moins grave et notre charge beaucoup plus réduite, car nous n'avions à bord que l'essence du retour.

Le dimanche matin, l'appareil était prêt pour un vol d'essai. Le capotage du moteur 3 étant déchiqueté, une tôle d'aluminium fixée par des boulons recouvrait la partie que l'hélice avait arrachée.

Les trois moteurs en route, nous avons procédé à quelques essais de roulage sur le terrain. Tout semblait normal. Au bout de la piste, face au bled, ne voulant pas décoller face à la ville et le vent étant presque nul, je lançai les moteurs 1 et 4 à plein régime ; quelque 100 m plus loin le 2 fut à son tour poussé progressivement jusqu'au régime maximum. L'avion décolla très bien. Alors nous décidâmes avec l'ingénieur de voler une heure.

La tôle qui masquait le trou du capot du moteur 3 était insuffisamment boulonnée et commença à se détacher. J'étais au-dessus de Port-Lyautey. Ma première pensée fut d'atterrir sur ce terrain. Comme il n'y avait pas péril immédiat, je volai 40 min et me posai au camp Cazes.

Je résolus de partir le lendemain matin pour arriver à Orly vers 15 h. Malheureusement le temps n'était pas fameux sur la France. Le Massif Central était complètement couvert de nuages bas. Partir avec un avion en mauvais état n'aurait pas été prudent. Notre départ fut reporté au mardi.

Le retour s'effectua sans incident et je fus heureux lorsque les roues de mon Constellation furent arrêtées sur l'aire de débarquement d'Orly. Ma mission était terminée : le F-BAZC était rentré au bercail.

Extrait de "95 fois le tour du monde" (Éd. du Seuil - 1951)

Date de dernière mise à jour : 08/04/2020

Commentaires

-

- 1. RANC Le 07/01/2026

Certains diront qu’ils ont eu beaucoup de chance, en ce qui me concerne je dirais que c’est un concentré de grandes compétences. -

- 2. Binon Le 19/02/2024

C'était dur, mais céétait le bon temps. -

- 3. Jacques Duchet Le 07/10/2021

Toutes ces personnes ont eu un courage, un sang froid tout à fait exceptionnel. Que dire d'autre ! Moi je suis rentré à Air France en février 1967. Affecté à DM.LM sur avion Caravelle. Mais monsieur Pierre Auziol, chef de production, ne voulut pas de moi et me renvoya vers DM.LS, sur L1049 où j'ai travaillé sur cette machine comme disait André Turcat en parlant de Concorde. Mon premier boulot fut de remplacer une gouverne de direction Gx et un jour inoubliable pour moi. Je ne me suis jamais lassé d'admirer sa silhouette si particulière, c'est à dire magnifique !

Ajouter un commentaire