Diomède descendu sur Diên-Biên-Phù

Le LV Klotz, qui effectue son troisième séjour en Indochine, est pilote de Hellcat à la 11F embarquée sur l'Arromanches. Le 22 avril 1954, il se présente avec son équipier sur Diên-Biên-Phù pour attaquer les Viets qui se sont emparées de "Huguette 1" la veille.

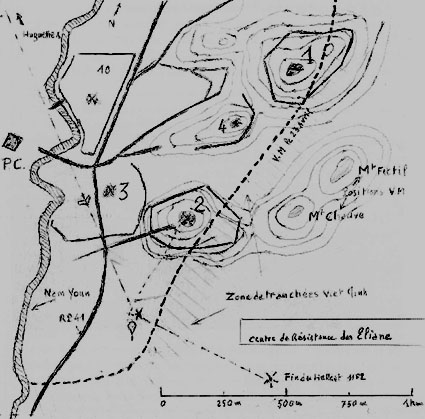

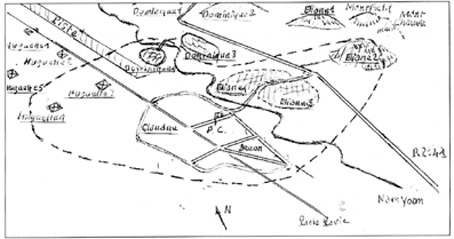

Dans la nuit du 22 au 23 avril l'ennemi s'empare de "Huguette 1". La perte de ce point d'appui situé à hauteur du milieu de la piste est grave car elle réduit l'espace disponible pour les parachutages. Ces derniers assurent la survie de la garnison, à condition cependant que le personnel et les matériels largués par les avions de transport soient récupérables. À la date du 22 avril le quart au moins de ce qui est parachuté s'en va chez les Viêts. Pour le commandant du camp retranché la perte de "Huguette 1" est insupportable. Il décide de lancer une contre-attaque. Au préalable les bodoïs qui maintenant l'occupent seront assommés par un bombardement aérien de grande envergure. Il faut que ce dernier soit efficace. Ce sont donc les Hellcat et les Helldiver que de Castries demande en priorité.

À 13 h 45 Savart bleu (Dédale et Priam), première patrouille de la 11F, se présente. Elle est suivie de Savart rouge (Hercule et Vulcain), de Savart vert (Diomède et Bacchus) et enfin de Savart jaune (Ulysse et Éros).

Leader de Savart vert j'entame mon piqué. Le temps est excellent. L'objectif est très visible. La DCA également. Il faut être très précis. Estimant que mon bombardement ne le sera pas assez j'interromps ma passe et informe mon équipier que je vais la renouveler. En réponse il me signale qu'une fumée blanche sort de mon aile droite. Je n'aime pas ça mais ce qui est urgent c'est de larguer mes bombes sur l'objectif. Je le fais entre 2 et 3.000 pieds et entame une ressource. À ce moment précis je perçois un choc violent sur mon avion tandis que mon tableau de bord éclate. Je songe à me poser sur la piste en terre d' "Isabelle" qui est juste devant moi à une minute de vol.

Je n'en ai pas le temps. Mon avion est en flammes.

Tout à coup il m'a semblé que ma signification disparaissait. Y ai-je pensé vraiment à cet instant où j'ai compris qu'il me fallait quitter mon avion ? Je le crois car j'ai le souvenir que, pendant quelques instants, une infinité de sujets ont défilé dans ma tête.

En fait, au cours des secondes qui vont suivre, j'ai vécu deux vies simultanées. J'étais deux personnages à la fois, l'un dont le leitmotiv était de dire « C'est foutu », et un autre qui faisait tout ce qu'il faut pour faire mentir le premier et ne pensait à rien d'autre qu'à imposer sa volonté au destin. Pour chacun d'eux le temps s'était ralenti. Chaque seconde valait mille secondes normales. Au premier, qui ne cessait de dire « C'est foutu », il faisait défiler sa vie en deçà et au-delà du moment présent auquel, sans conteste, il ne survivrait pas. Au second il permettait d'éviter qu'un brin de doute, d'hésitation ou de maladresse compromette son but immédiat : sortir de cet avion avant qu'il n'explose.

Un pilote n'aime pas quitter son avion, d'où ma première idée d'aller poser le mien, même en feu, sur une piste toute proche. Le souvenir de Robin qui avait connu semblable situation le 5 décembre m'en a immédiatement dissuadé.

Une évacuation en parachute suppose quelques opérations préalables. D'abord monter, si possible, pour ne pas être trop bas à l'ouverture du parachute. En même temps, toujours si possible, orienter l'avion vers une zone favorable, c'est-à-dire, pour lui en dehors de nos lignes, mais pour moi, assez près d'elles pour ne pas aboutir chez l'ennemi. Deux objectifs difficiles à concilier dans ce cas précis. Il faut ensuite dégrafer le harnais du siège, larguer la verrière, se mettre debout, basculer l'avion - dernier geste de pilotage - et plonger dans le vide assez franchement pour éviter que l'empennage ou la dérive ne heurte la tête en passant.

Arrivé dans l'atmosphère il ne reste plus qu'à déclencher l'ouverture du parachute

En dépit des jérémiades de mon double pessimiste, je fais tout cela très bien, comme à la parade, sauf la dernière manœuvre pourtant essentielle. Pour déployer le parachute il faut tirer sur une poignée. C'est simple. C'est donc ce que je fais. Mais la poignée me reste dans la main. Le câble relié à cette poignée est cassé. Le parachute ne va pas s'ouvrir. Ignorant des secrets de celui-ci c'est, du moins, ce que je pense. Tandis que mon double continue à prétendre que « Cette fois c'est vraiment foutu » je cherche obstinément une autre solution. Je l'imagine dans mon dos pensant que peut-être, bien que sans voir ni savoir, je vais pouvoir manuellement faire quelque chose. Au lieu de croiser les bras sur la poitrine je les envoie farfouiller derrière moi. C'est à ce moment-là, alors que je devais être aux environs de 750 pieds, que le parachute s'ouvre mais, en se déployant, les suspentes emportent brutalement avec elles mes bras mal placés et me luxent l'épaule droite.

Il ne reste plus qu'à se laisser descendre. Étrange sensation : pendant quelques instants, le bruit du moteur ayant disparu, je goûte le silence. Puis de nouveaux bruits se manifestent, celui d'armes automatiques évoquant une lointaine bataille dont je vais ignorer jusqu'au sol que j'en suis l'objet. Étrange aussi : suspendu à cette voilure je retrouve mon intégrité, le « C'est foutu » a disparu.

Je regarde le paysage. "Éliane 2" paraît proche, la rivière aussi, mais beaucoup plus proches encore les premières tranchées viets. Le vent me pousse vers elles. Avec mon bras valide, comme le font les vrais parachutistes, je tente d'orienter ma chute en tirant sur les suspentes du côté opposé. Je ne réussis qu'à provoquer un balancement qui va devenir très inconfortable à l'arrivée au sol. Celui-ci me surprend. La terre, soudain, monte brutalement. Je me retrouve allongé sur le dos dans une rizière. J'évalue le sommet d' "Éliane 2" à 300 ou 400 mètres, la Nam Youn aussi, et la première tranchée ennemie à 20 mètres, 30 au maximum d'après le témoignage des observateurs d' "Éliane 2". Peut-être n'y a-t-il personne dedans - aucun bodoï ne se manifeste - mais je n'en sais rien. En revanche je m'aperçois qu'on me tire dessus. Séparé de mon parachute je me mets à ramper. Je pense :

- « Il faut m'éloigner de ces tranchées et atteindre la Nam Youn où je serai à l'abri. »

Mais avec un seul bras je suis lent et maladroit. Et l'autre me fait mal. Je comprends que, cette fois, mon sort m'échappe complètement, que je ne peux rien faire pour influencer mon destin. Je me sens seul. Je suis malheureux. Des balles fouettent le sol devant mon visage. Parfois plusieurs à la fois. Je ne suis pas habitué à ce genre de sport. J'ai peur. Mon destin est de ramper, ramper en direction de la rivière. Mais jamais les méchants qui me tirent dessus ne me permettront d'aller jusque-là.

Et puis, et puis, en regardant du côté d' "Éliane 2", il me semble découvrir trois silhouettes. Elles descendent la pente. Pendant une seconde je crois à un mirage. Mais non, c'est vrai, trois hommes sont sortis de leur abri pour venir à mon secours. « Seigneur, ô Seigneur, merci !». Ils sont debout et moi je rampe. Alors j'ai honte. Je n'ai plus peur. Je me lève et cours à leur rencontre. L'un d'eux m'arrache ma Mae-west. Elle est jaune et sa visibilité me rend particulièrement vulnérable. Il me prend sous le bras et pratiquement m'emporte jusqu'au sommet d' "Éliane" où se trouve le salut. Les deux autres tirent en direction des tranchées pour au moins faire baisser les têtes.

Du sommet également on avait tiré - je l'ai appris plus tard - dès l'ouverture de mon parachute, avec les armes du point d'appui et celles d'un char M-24 Chaffee nommé "Bazeilles", immobilisé là depuis le 4 avril et devenu blockhaus. Sont aussi intervenus mon fidèle équipier Bacchus puis la patrouille Savart jaune après avoir largué leurs bombes. Je comprends qu'avec tout ça les Viêts n'aient pas eu envie de venir me voir de près et qu'on m'ait "allumé" si maladroitement.

Mes sauveteurs appartenaient à la 1ère Compagnie du 3ème Régiment de la 13ème Demi-brigade de Légion Étrangère, régiment plus communément appelé 3/13 DBLE. Dès qu'il m'avait vu à terre, sans hésiter une seconde et sans en référer à qui que ce soit, leur chef le sergent Gniewek était sorti de son abri. Depuis cette époque, resté en relation avec lui, nous nous donnons l'accolade chaque fois que nous nous rencontrons. J'ai revu également son camarade Bleyer. J'espérais sa présence à une cérémonie aux Invalides le 7 novembre 2000 lorsque me fut remise la Grand-Croix de la Légion d'honneur. Malheureusement c'était aussi le jour de ses obsèques. J'ignore tout du troisième. Lors de cette intervention il a, très tôt, été blessé. Légèrement, mais blessé quand même, ce qui ne l'a pas empêché de venir me secourir.

Non loin du sommet d' "Éliane 2" j'ai été accueilli dans son abri PC par le capitaine Philippe, commandant de la compagnie. Il devait être entre 14 h 15 et 14 h 30. J'étais maintenant tout à fait rasséréné. J'ai bu un café avec plaisir avant de demander à un volontaire de bien vouloir tirer sur mon bras droit, très fort, pour remettre l'épaule en place. On tenta de le faire. On attendit. On patienta. On le tenta derechef. On changea de partenaire mais le succès ne voulant toujours pas venir mon hôte, me voyant souffrir à chaque tentative, me proposa de patienter jusqu'à la nuit pour résoudre la question à l'hôpital.

En attendant, comme tout le monde ici mais, curieusement avec beaucoup plus d'attention, je suivis à la radio, le déroulement de l'opération "Huguette 1". L'aviation avait fini son travail. L'artillerie également. Malheureusement, par suite d'erreurs dans la synchronisation, la compagnie chargée de la contre-attaque prit du retard. Elle en prit trop. Les Viêts s'étaient ressaisis.

Cette contre-attaque nous valut 19 tués dont deux officiers et 62 blessés, mais l'opération fut un échec. Échec grave car la zone de parachutage, déjà étroite, se réduisait d'un bon quart. Pourtant, chez les combattants présents autour de moi, il ne provoqua aucune émotion manifeste, aucun commentaire comme si, mis à part leurs préoccupations au sujet de petits copains engagés dans cette affaire, ce nouveau déboire les laissait indifférents. Ils étaient blasés. Pour eux les combats étaient devenus purement locaux. On se battait où l'on était. On gagnait ou on perdait où l'on était, sans penser à ce qui se passait ailleurs. Ce jour-là ceux d' "Éliane 2" avaient gagné. Avoir arraché un pilote à l'ennemi, qui plus est un marin, était pour eux une grande victoire.

Je pris le chemin de l'hôpital vers 22 heures, heure à laquelle on commence à penser que « Les Viêts n'attaqueront pas cette nuit ». Je descendis à pied, guidé par un légionnaire qui connaissait bien le dédale des installations de défense (mines, barbelés, tranchées...) dans lesquelles il valait mieux ne pas s'égarer.

En bas de la colline, avant d'arriver à la Nam-Youn, j'eus la surprise de retrouver un pagodon que j'avais remarqué lors d'un séjour à Diên-Biên-Phù le 27 novembre. Encore intact alors qu'autour de lui ne subsistait aucune construction sortant de terre, aucun arbre, aucune touffe d'herbe même, alors que le sol était ravagé tout alentour, il semblait défier le temps, défier la guerre, défier la folie des hommes comme s'il n'était pas simplement lieu de prières mais affirmation de l'existence de Dieu. Il invitait au recueillement. Je m'y suis arrêté un moment. D'abord surpris, mon guide me donna l'impression de comprendre et même de participer. Parce que je le regardais avec ferveur, ce modeste édifice qui lui était certainement familier devenait pour lui gage d'espérance. Pour moi il était davantage encore, il était promesse que, de cette affaire, je reviendrais et que je reverrais tous ceux que j'aimais.

Par la suite j'ai souvent songé à cette rencontre sans jamais comprendre tout à fait pourquoi, dans cet espace où régnait tant de cruauté, cette courte halte auprès d'une chapelle jusque-là préservée de la fureur des combats m'avait alors donné la certitude de la bonté de Dieu.

À l'hôpital je bénéficiai d'un régime de faveur : une anesthésie totale. Moyennant quoi je me réveillai guilleret avec une épaule toute neuve. Elle m'avait fait souffrir pendant quelques heures ce qui, curieusement, s'était accompagné de la satisfaction d'être entré, moi aussi, bien qu'à un tout petit degré, dans ce monde des blessés "de guerre" que j'avais côtoyé à Saigon. Avoir mal et en être heureux, ce souvenir me surprend toujours et je me demande si aujourd'hui, circonstance m'y invitant, je serais encore capable d'éprouver un dualisme semblable.

Je n'étais pas dans un hôpital, j'étais dans l'antenne chirurgicale la plus proche du PC. Il y en avait deux autres. De plus il arrivait qu'on opérât aussi en dehors des antennes. Rien à Diên-Biên-Phù ne ressemblait à un hôpital. Ce qui en tenait lieu était dispersé dans tout le camp retranché. Tout abri disponible, ou pouvant le devenir, était transformé en poste de secours, centre de soin ou infirmerie. Sous terre évidemment. Mon ami Gindrey m'en fera connaître quelques aspects au cours des jours suivants. Ce Gindrey, que j'eus la surprise de voir à mon réveil, était graylois, habitant de Gray. Je l'avais connu au collège Augustin Cournot entre 1939 et 1943. Externe et plus jeune que moi, nous n'étions pas très intimes. Mais ici, à Diên-Biên-Phù, ces retrouvailles originales nous jetèrent dans les bras l'un de l'autre comme si nous étions des amis de longue date. Il était chirurgien et, quand les victimes des combats étaient nombreuses, ce qui arrivait fréquemment, il faisait vingt-cinq opérations par jour.

À côté de lui se tenait Grauwin, responsable du service de santé du camp retranché et chirurgien lui aussi. C'était un saint homme qui le demeura toute sa vie.

- « À Diên-Biên-Phù il fallait faire l'impossible, il le fit »

Telle est l’exergue situé sur la couverture de la première édition de son livre "J’étais médecin à Diên-Biên-Phù", dont je recommande la lecture.

Pour ajouter une touche un peu surréaliste au monde que je découvrais depuis mon arrivée dans la cuvette, une femme - agréable à regarder qui plus est - se tenait aux côtés de Gindrey et Grauwin comme si elle faisait naturellement partie de la garnison. Elle sera immortalisée sous le vocable d'ange de Diên-Biên-Phù, rôle qu'elle a effectivement joué pendant deux mois auprès des blessés. Geneviève de Galard (tel est son nom) a aussi écrit un livre, "Une femme à Diên-Biên-Phù", dont je recommande également la lecture.

À mon réveil ils étaient tous les trois souriants. J'étais leur dernier opéré de la journée et en même temps le plus facile. Pour fêter mon sauvetage, Grauwin sacrifia sa dernière bouteille de Champagne, pieusement conservée, me dit-il, pour une victoire. Pour eux aussi j'en étais une. Être accueilli de cette façon me faisait tout oublier. Je n'étais plus un pilote de l'aéronavale, j'étais un combattant anonyme qui allait devoir se battre comme un biffin. Je n'étais plus un citadin qui couchait tous les soirs dans un bon lit, j'étais un romanichel à la recherche d'un gîte.

Je le trouvai au PC-GONO (Poste de Commandement du Groupement Opérationnel du Nord-Ouest) c'est-à-dire celui du général de Castries où Gindrey me conduisit dès que la dernière goutte de Champagne fut consommée. Ce n'était pas très loin. Il fallait franchir une route, marcher trente mètres, puis emprunter un couloir en pente et parsemé de chicanes qui menait à ce qui, dans la nuit, faisait penser aux entrailles d'un être fantastique. Le lieutenant-colonel Guérin m'y accueillit. Avec un grand sourire lui aussi et les bras ouverts comme pour m'embrasser en me disant :

- « Enfin quelqu'un pour m'aider »,

ce que, sur l'instant, je n'ai pas compris. Aviateur, présent à Diên-Biên-Phù depuis deux mois, il était chargé des opérations aériennes. Il me fut immédiatement très sympathique.

- « Nous parlerons quand vous aurez dormi - me dit-il - pour l'instant allez vous coucher, il y a une paillasse pour vous au fond de notre tanière. »

Ce n'était pas une paillasse mais un lit de camp ayant beaucoup vécu, posé sur un sol qui commençait à être bien mou.

Ce fut ma première nuit à Diên-Biên-Phù. Avant de m'endormir je songeai à tous ceux que j'avais rencontrés depuis mon arrivée au sol. Ils avaient tous un point commun : ils m'avaient fait retrouver la joie de vivre.

Aujourd'hui, cinquante ans plus tard, un pilote qui connaîtrait une aventure comparable serait immédiatement confié à une armée de psychothérapeutes. À cette époque il n'y en avait pas mais chacun autour de soi en tenait lieu. C'était beaucoup mieux.

Ma première semaine à Diên-Biên-Phù fut relativement calme. Ce qui veut dire qu'il n'y eut pas de combat acharné, de nuit terrible, de point d'appui englouti, de position à reconquérir à tout prix ni de dégringolades d'obus sur nos têtes. Je connaîtrai tout cela au cours de la deuxième semaine mais, en attendant, je me suis vite habitué à cette routine des obus de mortier tombant ici ou là comme par hasard, à celle des crépitements sporadiques d'armes automatiques, résultat du harcèlement de nos défenses périphériques, à celles des tranchées nouvelles qui chaque matin nous ceinturaient davantage et à celles des tirs de snipers.

Ces derniers, postés dans les hauteurs de "Dominique", se plaisaient à faire des cartons sur ceux d'entre nous qui montraient leur tête. Or il était difficile de ne pas l'exposer de temps en temps. L'artillerie était à découvert, les feuillées aussi, le ramassage des colis parachutés contraignait à sortir des tranchées, les corvées de ravitaillement des points d'appui n'avaient pas toujours les moyens de se dissimuler, etc. Bien sûr, ravitaillements et ramassages se faisaient de nuit le plus possible mais, très souvent, les nuits n'étaient pas suffisantes. Ainsi chaque jour de nouveaux blessés fréquentaient les antennes chirurgicales. Une quarantaine par exemple le 26 avril, journée pourtant calme.

Calme pour nous biffins, pas pour les aviateurs. Ce jour-là trois avions furent abattus dont deux B-26. L'un d'eux, un Hellcat de la 11F, était piloté par Robert, le plus jeune d'entre tous. En vol il était Icare. Il n'avait pas encore vingt-deux ans et en paraissait beaucoup moins, au point que ses camarades officiers mariniers l'appelaient Baby, ce qu'il n'appréciait pas. Icare avait sauté en parachute mais il était tombé dans les lignes rebelles entre "Dominique 2" et "Béatrice". […]

Ce 26 avril a d'autres visages. Ce jour-là débutait à Genève la conférence internationale décidée en février à Berlin et destinée à mettre fin au conflit Indochinois. Dans le camp retranché certains en espéraient le salut. Malheureusement il n'était pas question d'aborder le sujet avant le 8 mai.

Ce jour-là aussi la 3F disparaissait du ciel de Diên-Biên-Phù. À bout de potentiel elle avait rejoint L’Arromanches. […]

Ma première préoccupation le lendemain de mon arrivée a été de faire mes visites d'embarquement, lesquelles consistent traditionnellement à se présenter aux autorités locales lors d'une affectation nouvelle.

Je commençai par le plus opérationnel, le colonel Langlais, commandant le groupement aéroporté, dont le PC, dit PC-GAP, jouxtait le PC-GONO. Il m'apparut d'emblée sec et dur comme un sarment de vigne. Il me fouilla de son regard, regard inflexible qui jaugeait son interlocuteur. Je devinais sa détermination et son absence d'indulgence pour ceux qui ne correspondaient pas à ses canons : le courage et l'abnégation. En fait c'était un "guerrier". Le combat était sa seule raison d'être et Diên-Biên-Phù semblait pour lui un accomplissement. Il y incarnait la volonté de résistance et, plus que tout autre, l'insufflait aux combattants.

Sympathique ? Pas à tous. Il aimait ses hommes et passait beaucoup de temps à visiter, souvent au péril de sa vie, ceux qui étaient en première ligne.

Il faisait chaque jour le tour des blessés. Mais, au-delà de ses grognards, il était peu apprécié. Il avait tendance à s'attribuer la haute main sur tout et il fallait la placidité, l'intelligence et le doigté de son chef d'état-major, le lieutenant-colonel de Seguin-Pazzis, pour en limiter les inconvénients.

Colonel depuis le 15 avril, date à laquelle une pluie de promotions et de décorations était tombée sur Diên-Biên-Phù, la mort du colonel Gaucher le 13 mars avait fait de Langlais le responsable de la défense du camp retranché. C'est donc à lui, malgré quelques erreurs graves, qu'il faut attribuer le mérite d'avoir résisté à tous les assauts viêt-minh pendant 56 jours. J'ai eu des égards pour cet homme et je suis souvent allé le voir pendant mon séjour à Diên-Biên-Phù. La première fois je lui ai proposé mes services. À court de personnel il les aurait volontiers acceptés mais, m'a-t-il dit, j'étais déjà retenu par Guérin, lieutenant-colonel lui aussi depuis le 15 avril.

Je trouvai celui-ci au PCIA, antre de Torri Rouge, proche lui aussi du PC-GONO et chargé des liaisons avec les avions. L'entretien fut très court ; il complétait l'accueil chaleureux de la veille mais, cette fois, avec beaucoup de retenue.

- « Vous cherchez un emploi, me dit-il, ça tombe bien, si je puis dire. J'ai besoin d'un officier compétent pour me permettre de dormir de temps en temps. »

Le "compétent" était flatteur pour moi mais visait, je l'ai compris plus tard, quelqu'un qui ne l'avait pas satisfait. En même temps je fis connaissance avec l'équipe du PCIA et ses deux officiers, les lieutenants Castagnos, qui sera plus tard chef de la patrouille de France, et Le Peltier.

Guérin avait commandé un escadron de chasse de l'Armée de l'air avant d'être mis à la disposition du GONO. C'était un seigneur sur les épaules duquel - on en avait très vite le sentiment - toutes les situations pouvaient reposer. De tous ceux que j'ai connus dans le camp retranché c'était le plus solide. Que la situation sur terre ou dans le ciel soit paisible ou paroxystique, il conservait le même calme, les mêmes sûreté et rapidité de jugement, le même contrôle de soi. Il n'était ni expansif ni bavard. Il s'exprimait en quelques mots mais ses instructions étaient toujours précises et souvent teintées d'humour, ce que j'appréciais beaucoup. J'ai eu là-bas une grande admiration pour lui. Je ne l'ai jamais revu après le 7 mai. Quand j'ai souhaité beaucoup plus tard le retrouver (vers 1975) j'ai appris qu'il était mort.

Il me restait à voir le grand chef, de Castries, général depuis le 15 avril. Je lui fus présenté par son chef d'état-major, tout au fond de l'abri, dans un local aménagé qui lui servait de chambre, de bureau, de secrétariat, d'entrepôt, etc., tout cela bientôt dans la boue comme partout ailleurs.

Il ne m'a pas fortement impressionné. Il était assis devant une table, comme abîmé dans une réflexion profonde, et je lus d'abord dans son regard que ce n'était pas moi qu'il voyait. Il me dit quelques mots convenus, très aimables en fait, autant pour moi que pour mes camarades marins puis il s'est animé pour me demander « Ce qu'on en pensait en ville ». Il voulait dire Haiphong ou Hanoi, enfin là d'où je venais, comme si l'opinion publique m'était familière. Je lui ai répondu que je n'en pouvais rien savoir n'étant jamais en contact avec la ville et qu'en écoutant Radio Hirondelle, ce que je n'avais pas eu le temps de faire, il en savait plus que moi. Cette radio, qui diffusait dans toute l'Indochine, était privée mais contrôlée pour ce qui concernait l'information militaire. […]

Pendant mon séjour j'ai souvent côtoyé le général qui prenait parfois ses repas avec les officiers de son état-major. Petit à petit je l'ai apprécié. Il était réservé, peu disert et se montrait rarement à l'extérieur.

Dans le camp retranché on ne le connaissait pas. Langlais et Bigeard, ses grands subordonnés, brillants, actifs, volubiles et populaires, pouvaient donner l'impression d'être les grands patrons. Cela ne le gênait pas, il s'en désintéressait, conscient que son rôle n'était pas de se battre en première ligne mais de garder le contrôle d'une situation dans laquelle Hanoï tenait un très grand rôle.

Dans son for intérieur, je le crois, il était persuadé que le salut ne viendrait de nulle part mais on lui avait demandé de durer. C'est ce qu'il faisait : il durait. Gardait-il un espoir ténu d'une issue valable ? Il évoquait parfois ce qui pourrait ou aurait pu la rendre possible mais c'était à mon avis pour que ses réflexions se propagent. Il citait l'opération Vautour de l'aviation américaine, l'opération Condor, colonne de secours venant du Laos, l'opération Crèvecœur (autre nom de Condor), la pluie qui gênait les Viêts, la boue qui allait les paralyser, la conférence de Genève, etc. Ces thèmes et d'autres encore, plus ou moins mythiques, étaient répandus dans tout le camp. On ne les croyait pas. D'ailleurs on se moquait d'y croire ou non. Et cependant, même pris en dérision, ils entretenaient la foi.

J'avais quitté Haiphong persuadé que Diên-Biên-Phù était perdu. Après quelques jours passés dans le camp retranché cette idée s'est estompée. Peu à peu j'ai épousé l'état d'esprit dominant de la garnison dans lequel entraient à la fois optimisme, détachement, résignation, confiance et détermination. Ici on ne gagnait pas la guerre, on ne perdait pas la guerre, on la faisait - c'est tout. On oubliait qu'elle pût avoir un sens ou un terme.

Jusqu'aux premiers jours de mai j'ai eu l'impression, là-bas, de me reposer. À la 11F nous vivions sous tension. Chaque vol était une épreuve. Les siens mais aussi ceux des petits copains dont on attendait le retour avec anxiété. Dans le camp retranché c'était différent. Sauf obus-hasard, qui tombait ici ou là apparemment sans raison, ou quelque balle perdue, je ne risquais pas ma vie. Et ceux qui, à la périphérie, risquaient la leur en permanence, je ne les connaissais pas, je ne les voyais pas et ne pouvais directement leur apporter aucun secours. Le 7 mai, quand la captivité a commencé j'étais en meilleure forme physique que le 23 avril.

Je m'occupais des opérations aériennes afin de régler au mieux l'activité des avions, de jour parachutages, bombardements et appuis directs, et la nuit, parachutages et éclairage, ce dernier assuré par des bombes éclairantes, dites" lucioles", larguées de Dakota.

Rapidement, après m'avoir instruit des méthodes, des hommes et des instruments, Guérin m'en avait confié la charge la moitié du temps. Les besoins m'étaient exprimé par les officiers de l'état-major (opérations et logistique), par le colonel Langlais lui-même, qui aimait s'occuper de tout et, parfois, directement par les unités au contact quand il y avait urgence. Il fallait en permanence déterminer les priorités et choisir en fonction des catégories et types d'avions, de leurs chargements, de leur nombre, de leurs contraintes, de la météo, etc. C'était un peu une activité de chef d'orchestre mais ce n'était pas difficile.

Choisir, cependant, me posait parfois des cas de conscience. Je connus le plus épineux au cours de la nuit du 6 au 7 mai. On se battait avec acharnement partout et les munitions allaient bientôt manquer. Fallait-il éclairer le champ de bataille pour que nous puissions nous défendre, comme la chèvre de Monsieur Seguin, jusqu'à l'aurore, ou le laisser dans l'ombre afin que pleuvent les munitions sans lesquelles nous ne pourrions plus nous battre au-delà de l'aube ? En effet, les parachutages de nuit se faisaient à basse altitude ce qui proscrivait l'emploi des "lucioles". Éclairés, les avions auraient été des proies trop faciles pour la DCA. Les combattants réclamaient les "lucioles". C'était le plus urgent. Demain serait un autre jour. J'optai pour la lumière.

Ce rôle ne me déplaisait pas. Il me donnait une signification. Auprès de ces camarades biffins, auxquels j'avais si intensément pensé au cours de mes missions, j'étais à nouveau utile. Avant moi Guérin avait éprouvé le commandant B... pilote du dernier Dakota posé à Diên-Biên-Phù le 28 mars. Son avion n'avait pas pu repartir. Comme son équipage et comme Geneviève de Galard il était donc resté sur place, espérant qu'un autre appareil ou un hélicoptère viendrait le sortir de là. Mais rien n'était venu et, de pilote héroïque qu'il avait été en posant son avion de nuit pour venir chercher des blessés, dans des conditions très périlleuses, il était devenu le chevalier de la Triste Figure. Je l'ai souvent rencontré. Ce fut chaque fois pour se lamenter sur son sort. Il était accablé mais, curieusement, ses propos invitaient à espérer. Guérin l'avait trouvé inutilisable.

Au cours de cette nuit manichéenne, qui me fit renoncer à l'ombre et opter pour la lumière, plusieurs avions venus parachuter des colis ou du personnel étaient repartis sans avoir pu larguer leurs charges. À bord de certains d'entre eux se trouvaient une quarantaine de volontaires du premier saut auxquels ma décision aura au moins évité la captivité.

De tels volontaires, non brevetés parachutistes, sautaient chaque nuit depuis le 15 avril. La garnison perdait en moyenne cent hommes par jour, tués, blessés ou disparus, comme ce fut le cas en ce mois d'avril. Pour être en mesure de continuer à se défendre il fallait les remplacer. Faute de parachutistes encore disponibles dans le corps expéditionnaire on avait donc fait appel à ceux qui ne l'étaient pas. Deux mille volontaires, Français de France, légionnaires, Nord-Africains, Vietnamiens, se sont présentés. Six cent cinquante ont été largués sur la cuvette.

Ces hommes-là sont pour moi le symbole même de Diên-Biên-Phù. On leur offrait de sauter pour la première fois de leur vie, de nuit, sur un champ de bataille. Du camp retranché et de son sort probable ils n'ignoraient rien. Ils savaient que les chances d'échapper à la mort ou à la captivité étaient faibles. Certains, infirmiers, secrétaires, cuisiniers, n'étaient même pas des combattants.

Il est difficile d'imaginer ce que représentait cette épreuve. D'abord le harnachement, les explications sommaires « Si le parachute ne s'ouvre pas, tu tires sur ce machin-là », la nuit, le trajet - une heure et demi - puis la porte de l'avion qui s'ouvre. En bas, la terre est remplie d'incendies, de trajectoires lumineuses, de furie. On sait que si l'on hésite une seconde l'avion ira trop loin pour ceux qui suivent. Alors, au signal, on saute. On ne voit pas la terre arriver. On se reçoit sans mal, Dieu soit loué, mais pas toujours. On se retrouve dans la boue, dans une tranchée, au milieu de barbelés, dans la rivière, avec autour de soi le fracas de combats dont on ignore tout. On ne voit personne, tout le monde est sous terre. On appelle. On va de ci, de là. La peur qu'on avait refoulée vous envahit.

Enfin on trouve un abri habité, ou une ombre qui vous barre le chemin, et parfois cette ombre est un ennemi.

Le PC-GONO, où je travaillais quand c'était mon tour, était en même temps mon gîte. J'y prenais mes repas. J'y dormais. Les repas variaient peu : riz et singe, c'est-à-dire viande en boîte, de bœuf ou plus souvent de zébu. Ce n'était pas le Pérou mais c'était chaud, privilège qui n'était plus général. En première ligne on se contentait de boîtes de ration. Mon lit n'avait pas changé depuis mon arrivée ; il était au fond de la première niche du PC qui servait en même temps de centre d'opérations. J'y dormais malgré tout très bien, vêtu comme le reste du temps de ma combinaison de vol, vêtement unique, à la fin plutôt lacérée, que je porterai pendant quatre mois et demi. Uniques également étaient mon slip et mes chaussettes ; je n'avais donc pas besoin d'un grand espace pour ranger ma garde-robe.

Dans ce PC je rencontrais souvent le lieutenant-colonel de Seguin-Pazzis, chef d'état-major du général de Castries, et promu lui aussi le 15 avril. Sa fonction avait été tenue avant lui par un officier tué en décembre 1953 au cours d'une sortie à laquelle il participait. […]

J'ai mis quelque temps avant d'apprécier cet officier tant il était peu familier avec les membres de son état-major. En cela il différait des ténors Langlais et Bigeard qui, tout en étant sélectifs, cultivaient beaucoup la popularité. Seguin-Pazzis se moquait certainement de la popularité. En revanche, il attachait une grande importance aux relations individuelles, comme si l'amitié lui était nécessaire pour accorder sa confiance. C'était un homme fidèle. Fidèle à ses devoirs, à ses objectifs, à ses chefs mais aussi à ceux auxquels il s'était fié ou qui, à l'inverse, s'étaient attachés à lui.

Sa position était difficile. Entre un patron qui ne se montrait pas, ce qui dans le camp retranché faisait souvent croire à son inexistence, et les hérauts de la défense, dont l'un avait un grade plus élevé que le sien, il lui fallait, en permanence, œuvrer pour que les relations entre les différents responsables demeurent conciliables et pour que les décisions, d'où qu'elles viennent, soient uniquement dictées par l'intérêt général. Il y avait de tout dans ce camp retranché, des héros et des pauvres types, des gens prêts à tous les sacrifices et des planqués, de grands blessés immobilisés depuis des semaines et de faux porteurs de plâtres. Eh bien, il fallait que tout le monde s'entende. J'ai, dans la préface d'un livre, résumé la bataille de Diên-Biên-Phù en disant qu'elle était une affaire de fraternité ; Seguin-Pazzis en fut un des piliers.

Je crois que, un peu comme Guérin, il ne pensait jamais à lui ; son intérêt personnel, même à long terme, n'existait pas. Dans son état-major, bien qu'on le trouvât un peu distant, on appréciait sa placidité, sa sérénité même, quel que soit le niveau des combats. Je n'étais alors qu'un jeune et petit trois galons, il en avait cinq ; de plus j'étais un élément étranger à l'Armée de terre. Cependant nous devînmes là-bas presque des amis.

Du PC-GONO, j'allais très souvent au PCIA dont le rôle était de contrôler l'activité aérienne au-dessus du centre, de transmettre aux équipages les instructions émanant de l'équipe Guérin-Klotz et d'informer celle-ci de ce qui se passait et se disait dans le ciel. De temps en temps, quand les avions de la Marine étaient présents, je prenais le micro pour leur dire quelques mots. Parfois ils demandaient eux-mêmes à me parler comme pour me montrer que j'étais toujours l'un des leurs. Castelbajac en particulier. Le 29 avril en fin d'après-midi ses propos, sans être précis, me donnèrent l'impression d'un adieu et, pendant quelques heures, je me suis interrogé. Je compris le lendemain en constatant que les avions de la 11F avaient disparu du ciel comme l'avaient fait ceux de la 3F quelques jours auparavant. […]

Le 30 avril, dernière journée exempte de furie, la Légion ne manque pas de célébrer Camerone. C'est un rite annuel cher à tout légionnaire et célébré chaque fois avec une grande solennité. Il rappelle un épisode de la guerre du Mexique (30 avril 1863) au cours duquel 64 légionnaires résistèrent pendant onze heures aux assauts de 2000 Mexicains, sauvant de la destruction, par leur sacrifice, un convoi particulièrement important. À Diên-Biên-Phù, le rappel de ce combat héroïque auquel, directement ou non, la Légion associait toute la garnison, prit un peu une allure symbolique. Chacun sentait confusément que le sacrifice de Camerone pouvait être aussi celui du camp retranché. Ce fut pour tous une journée très fraternelle mais recueillie.

Cette nuit-là les parachutages furent nombreux, en hommes et approvisionnements, mais la zone de réception était devenue si étroite - un carré de 1 500 mètres de côté - que plus d'un tiers des colis était généreusement donné à l'ennemi. Pour les hommes, les avions passaient à basse altitude et n'en larguaient que quatre ou cinq à la fois, si bien que la plupart arrivaient au bon endroit. Mais cela obligeait les avions à de nombreux passages et le largage d'une centaine d'hommes demandait, dans ces conditions, presque toute la nuit. Souvent, malgré tout, quelques-uns tombaient hors du camp retranché ce qui me paraissait le pire des sorts pour les volontaires du premier saut. […]

La nuit de Camerone fut la dernière où, de temps en temps, je pus trouver dans le ciel autre chose que des parachutes dégringolant, des éclairs dus aux explosions ou des lucioles. Je me souviens y avoir vu quelques étoiles et écouté quelques silences. Les derniers de la bataille. […]

Brutalement, le 1er mai à la tombée de la nuit, ce qui jusqu'alors avait été pour moi comme une accalmie devient séjour en enfer. Aux quelques "obus-hasard" quotidiens, auxquels on ne faisait plus attention quand ils ne tombaient pas à proximité, succède soudain un bombardement massif qui semble vouloir n'épargner rien. L'hallali commence.

La préparation d'artillerie dure trois heures. Autour du PC un obus explose toutes les dix secondes. Des hordes de bodoïs se précipitent ensuite à l'assaut des "Éliane", à l'assaut de "Dominique 3" et à l'assaut de "Huguette 5".

"Éliane 1" succombe à l'aube. "Éliane 1" où depuis le 10 avril on s'est battu chaque nuit ; où nos casemates étaient à peine éloignées des tranchées viêt-minh d'une dizaine de mètres ; où le jour de Camerone s'était esquissé un geste de fraternité entre les belligérants des deux bords (l'initiative de ce geste était venue des bodoïs. Ayant récupéré dans leurs lignes un colis parachuté contenant des miches de pain ils offrirent celles-ci à nos soldats. Ceux-ci, en échange, leur firent don de quelques-uns des flacons d'alcool contenus dans les boîtes de ration). "Éliane 1" enfin où, des 180 hommes qui l'ont défendue seuls 17 blessés reviendront.

"Dominique 3" est elle aussi furieusement attaquée. Les Algériens et les Thaïs qui l'occupent résistent pendant six heures sans plier, résistent jusqu'au sacrifice comme s'ils voulaient racheter l'honneur des rats de la Nam Youn dont la majorité d'entre eux étaient aussi Thaïs ou Algériens.

À l'ouest nous perdons "Huguette 5". Mais, une fois de plus, l'ennemi se casse les dents sur "Éliane 2" ; "Éliane 2" l'arrogante, qui leur a toujours échappé jusqu'à présent et sur laquelle ils vont se polariser les jours suivants.

Cette nuit du 1er au 2 mai nous coûte 30 tués, 170 blessés et 300 disparus.

La ligne pointillée délimite le camp retranché le 2 mai au matin

Les jours suivants sont des jours d'attente. Attente d'un ultime assaut ; d'un cessez-le-feu signé à Genève ; d'une sortie en force des combattants valides en direction du Laos ; et, pour les blessés, l'attente d'une délivrance sans savoir laquelle. Le 3 mai, de Castries consacre la matinée à leur rendre visite. Il ne l'avait jamais fait auparavant.

Il n'y a pas de répit pour les bombardements. Chaque après-midi les orages s'en mêlent, plus bruyants encore que l'artillerie Viêt-minh. Il pleut alors des hallebardes. Tout est lavé de pluie. Tout devient boue, cette boue dans laquelle je patauge depuis mon arrivée, qui chaque jour envahit davantage les boyaux et les abris, qui tombe des plafonds ou les fait s'écrouler, qui colle aux mains quand on s'appuie sur une paroi et dans laquelle meurent les blessés des derniers combats qu'on n'a pas pu ramener. La boue ! Pire des misères pour ces hommes qui passent leur vie dedans. On échappe aux balles, aux grenades, aux éclats d'obus, mais pas à la boue. Elle est partout, il n'y a aucun moyen de s'en protéger. En passant dans ces tranchées où il était cette fois primordial de baisser la tête, où je m'enfonçais souvent jusqu'à mi-mollets, où des explosions proches me projetaient la boue au visage, je pensais à mon père combattant de la guerre 1914-1918. J'y pensais très fort. Il me semblait que nous étions ensemble. […]

Cette même nuit notre espace vital se rétrécit encore un peu plus avec la perte d' "Huguette 4" sur la face est, dont aucun défenseur ne nous rejoint.

Au cours de la matinée du 6 mai, Langlais et Bigeard ébauchent un projet de sortie en force en direction du Laos pour les plus valides. S'en iront avec eux les parachutistes et les légionnaires encore debout le lendemain, plus quelques privilégiés considérés comme solides. Bigeard m'avait d'office inscrit sur sa liste. J'en suis très flatté mais, en même temps, cela m'effraie. Je me vois mal essayant de suivre ces coureurs de brousse tout en me protégeant des méchants Viêts présents dans la cuvette. Bigeard baptise cette sortie "Percée de sang"... ; c'est tout un programme. En fait, la sortie n'aura pas lieu, en raison de l'épuisement des hommes prévus pour y participer. De toute façon, on va rapidement s'en apercevoir, c'est déjà trop tard [...]

Le paroxysme recommence et s'intensifie même en fin d'après-midi. Aux mortiers lourds s'ajoutent cette fois les roquettes des orgues de Staline, souvenir du siège de Stalingrad en 1943. Douze projectiles de gros calibre qui arrivent en hurlant pour tomber tous à la fois dans un espace restreint, c'est terrifiant. On s'y habitue pourtant. Dans cet univers d'apocalypse qu'est devenu Diên-Biên-Phù à quoi ne s'habituerait-on pas ? En fait les orgues de Staline font beaucoup de bruit mais elles sont moins précises et beaucoup moins efficaces qu'une artillerie classique. Le 7 mai, ces orgues hurlent toujours mais on ne les entend plus.

Quand les vagues de bodoïs se précipitent à l'assaut de nos dernières positions, tout le monde est un peu sonné. On se défend quand même partout. À un contre quarante. À deux heures, la sape d' "Éliane 2" engloutissait la moitié des défenseurs. L'autre moitié, sous les ordres de Pouget, cesse le combat faute de munitions. À cinq heures, "Éliane 2" - ma bien-aimée - n'est plus. Les Viêts vont-ils s'arrêter au lever du jour comme ils l'ont toujours fait ? Non, ils continuent. A dix heures c'est le tour d' "Éliane 4", à onze heures celui d' "Éliane 3", à midi ils bordent la rive est de la Nam Youn.

Au PC, comme les autres membres de l'état-major, je suis tout cela avec consternation. À chaque étape, marquée par le silence brutal de celui qu'on écoutait, je me demande à quelle heure viendra notre tour de succomber.

Vers 17 h 30, un premier bodoï se présente à l'entrée de notre abri PC. Placé non loin de l'entrée, je suis le premier qu'il voit. II me regarde. Il n'est pas menaçant. Il sait que depuis 16 h l'ordre a été donné à tous de cesser le feu dans ce qui reste du camp retranché, mais il nous presse de sortir.

En surface, le spectacle est hallucinant. De partout des hommes sortent de terre, d'une terre ravagée par cinquante-six jours de bombardements. Les derniers combattants, les autres, les rats de la Nam Youn aussi, et même des blessés avec leurs bandages ou leurs plâtres. Des milliers d'hommes. Je suis bouleversé.

Cette image, je l'ai encore dans les yeux, cinquante ans plus tard, comme une plaie qui n'aurait jamais cicatrisé. Aujourd'hui, quand je pense à Diên-Biên-Phù, le souvenir que j'en ai est celui de ces hommes en route vers la captivité, victimes d'un sort qu'ils n'avaient pas mérité. J'avais vécu avec eux. Je connaissais leur force d'âme, leurs sacrifices, leurs souffrances. En vérité je savais alors, je sais toujours, qu'ils n'ont pas été vaincus. Ils étaient trop bien trempés pour qu'ils puissent l'être. Ils n'ont pas été vaincus : ils ont été submergés.

Bernard KLOTZ

Extrait de « Enfer au paradis » (Éd : ARDHAN – 2005)

http://www.aeronavale.org/

Après une marche de 600 km, qui a duré 40 jours et pendant laquelle il a effectué 3 tentatives d’évasion,

Klotz est arrivé au camp n° 1 où il a séjourné plusieurs semaines.

Après une nouvelle marche de 30 jours, il devait être libéré à Vietri le 2 septembre 1954.

Date de dernière mise à jour : 27/04/2020

Commentaires

-

- 1. Lambert Dominique Le 04/11/2024

J étais à la BPAN Hyéres en 1965, à peu prés, à la Flotille 16 F( Étendard IV P.) Cette flottille était commandée par Mr Klotz..(4 ou 5 galons?) comment était t il? Incroyable..s 'adressant avec le même respect pour un matelot ou un officier marinier ou

d autres officiers. Je pourrais citer certaines de ses boutades ..mais je le ferai pas. Étaient pilotes Pouille. ( drôle ..génial) Louis.( disparu en.mer).Then ( beau comme un acteur) Giraud..Ruytinx.( mort dans le Pacifique)

..qui sait ce qu est devenu EV Pouille?

'J' aimerais tant le revoir..

...je me suis rendu compte que le Cdt Klotz ( qui termina amiral) était né à 10 km de mon lieu de naissance.

J' ai profondément aimé son commandement ( et je n étais pas le seul..) et sa pipe au bec le visage levé, regardant ce ciel méditerranéen bleu agressif.. A quoi pensait t il?

Ajouter un commentaire